纽约时报:中国绿色科技浪潮正颠覆全球气候政治

2025-11-11 01:25:50 · chineseheadlinenews.com · 来源: 纽约时报

印度南部凯亚塔尔附近的一座太阳能农场。该国目前可通过风能、太阳能和水力发电满足一半的电力需求。

在美国阻碍气候行动、欧洲难以实现绿色愿景之际,一个令人意外的转变正在占全球人口多数的多个大型快速增长经济体中发生。

巴西、印度、越南等国正加速发展太阳能和风能。埃塞俄比亚、尼泊尔等较贫穷国家则跳过燃油车,直接迈向电动汽车。石油国家尼日利亚计划建设首座太阳能电池板制造厂。摩洛哥正打造电池产业中心,为欧洲汽车制造商供货。智利首都圣地亚哥近年来已实现半数以上公交车队电动化。

推动这一转变的关键,是全球新晋可再生能源超级大国——中国。

在国内太阳能电池板、风力涡轮机和电池市场饱和后,中国企业如今正将这些产品出口到能源需求旺盛的发展中国家。此外,它们还向越南太阳能板工厂、巴西电动汽车工厂等项目投入数十亿美元。

实际上,中国的产业政策正在塑造部分全球增长最快经济体的发展轨迹。

“从气候角度来看,发展中国家正在拿出解决方案。”今年在巴西贝伦市举行的第30届联合国气候变化大会(COP30)的主席、巴西外交官安德烈·科雷亚·杜拉戈表示。

“我认为新兴国家将以不同以往的角色参与本次气候大会,”他还说。

这是否能彻底解决气候变化问题?答案是否定的。在包括这些大型增长经济体在内的大多数国家,能源仍以化石燃料为主。印度尼西亚仍在大量开采煤炭这一污染最严重的能源。中国和印度仍在持续新建燃煤电厂。巴西计划扩大石油产量。

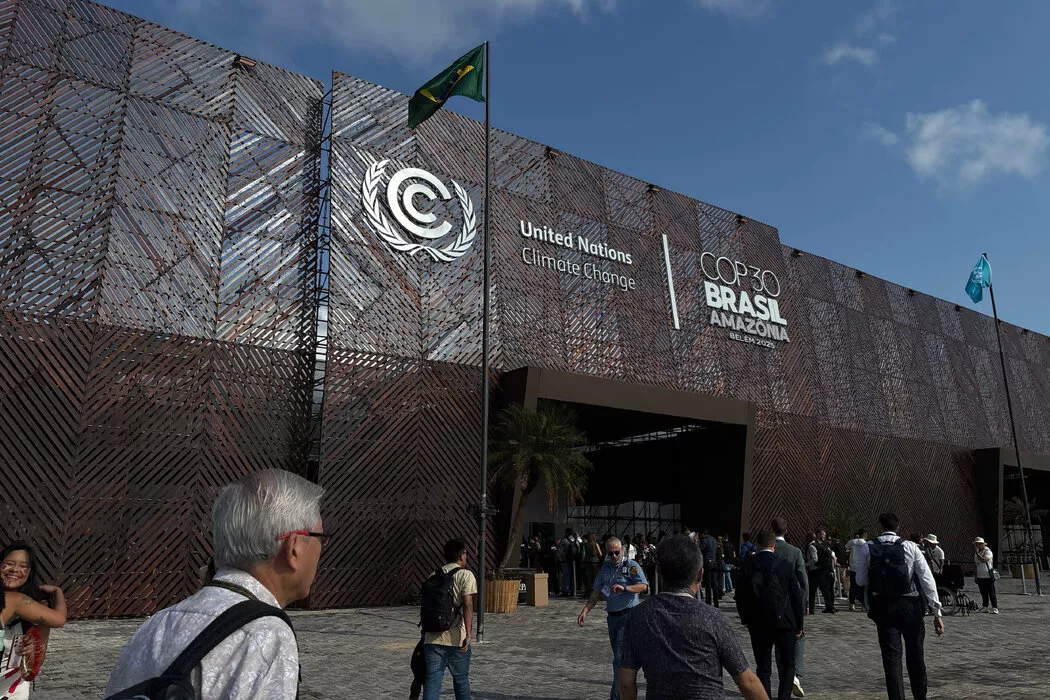

巴西贝伦峰会会场,摄于周一。“我认为新兴国家将以不同以往的角色参与本次气候大会,”会议主席表示。

但这些国家正越来越多地依靠可再生能源满足大量能源需求,既为节省成本,也出于能源安全考量。许多国家试图减少化石燃料进口,以缓解外汇储备压力。

中国技术的价格快速下降让这一切成为可能。环境研究与倡导组织世界资源研究所所长阿尼·达斯古普塔表示,这表明经济发展与减少温室气体排放可以并行不悖。

“新兴经济体是这一进程的重要参与者。”他说,“我们之所以要关注这些国家,是因为它们拥有全球最多的人口和最庞大的贫困人口,能源需求也在不断增长。如果这些经济体不改变发展模式,全球就无法走向更安全的未来。”

埃塞俄比亚去年采取了一项非同寻常的举措:禁止进口新燃油车。尼泊尔大幅降低电动汽车进口关税,如今电动汽车价格已低于内燃机汽车。巴西提高了所有汽车进口关税,迫使比亚迪、长城汽车等中国车企在巴西本土设厂。

约翰斯·霍普金斯大学净零排放政策实验室的数据显示,2011年以来,中国在全球的制造业投资总额已超过2250亿美元,其中四分之三流入该报告作者所称的“全球南方”国家(即低收入国家和新兴经济体的统称)。经通胀调整后,这一金额超过了“二战”后美国实施马歇尔计划的投入规模。

即便是对邻国兼竞争对手中国的进口产品心存警惕的印度,也借鉴了中国的产业政策模式。印度政府通过激励措施,推动国内大规模安装太阳能发电设施,并扩大本土太阳能设备生产。

上周在贝伦举行的气候峰会上,印度强调其目前50%的电力需求可通过风能、太阳能和水电满足,且已提前五年实现《巴黎协定》规定的2030年清洁能源转型目标。该国尚未提交2035年气候目标。

简而言之,全球气候行动的重心似乎正在转移。

十年前《巴黎协定》签署时,美国、欧洲等富裕工业化国家施压发展中国家加快减排步伐。当时发展中国家则回应称,它们同样拥有工业化的权利,富裕国家应资助它们向清洁能源转型。

但这些资金支持大多未能兑现。发展中国家领导人的不满依然存在。

但经济格局已然改变。

“十年前,我们有政治承诺,却没有市场。”欧洲气候智库E3G气候外交与地缘政治副总监凯西·布朗表示,“如今我认为我们正处于一个转折点,在可再生能源等领域,市场已经成型。关键在于,在这个不断变化的格局中,政治领导力将源自何方。”

中国一直试图将自身塑造为全球稳定的支柱,尤其是在川普政府宣布美国退出年度气候谈判后。

“绿色低碳转型是时代潮流。我们要坚定信心,统筹保护环境、发展经济、创造就业、消除贫困等目标,”中国副总理丁薛祥上周在峰会上表示。

丁薛祥还呼吁世界各国降低绿色技术贸易壁垒。

随着今年中国太阳能电池板、风力涡轮机和电池出口量创下纪录,北京愈发希望确保世界其他地区加快采用可再生能源。许多欧美领导人对中国日益增强的主导地位表示担忧,认为这削弱了他们的本国产业。

但在此次峰会上,许多新兴国家似乎对这一格局并无异议。

“你不能一方面坚持要求中国减排,另一方面又抱怨中国向全球供应廉价电动汽车。”科雷亚·杜拉戈说,“如果真的关注气候问题,这其实是个好消息。”