川普抓马杜罗:原汁原味 教科书式帝国主义行为

2026-01-07 14:26:24 · chineseheadlinenews.com · 来源: 海边的西塞罗

什么是帝国主义?

它的利弊如何?

川普为何要复兴它?

各位好,昨天的《听完新年音乐会,我替小施特劳斯不值》一文,我推荐了我的朋友大生刘蟾的号,结果当天晚上就有关注了我很久的读者丢给我一个链接,愤怒的表示要连着我一起取必。

出了什么事?我一看,哦,原来是左田……

不好意思,说着说着又顺拐到马保国老师哪里去了。

原来是昨天,大生写了一篇文章《国际法,不求最高正义、只求最低和平》。

这篇文章总体的观点对挺川的右派朋友表达了一些批评,所以引得他有点愤怒。

看我文章久了的朋友,知道我相当一段时间也是被划归到挺川那一派的——甚至直到今天,我也依然觉得川普站在他的本国利益角度讲,很多事情做的不能算错。包括这次“一小时二十二分抓一人”,我大前天也写文《委国马老师,是怎样被“偷袭”的》说过了,我觉得单纯从行动本身来讲,这活儿干的确实利索。

但对这个事情的价值判断究竟是怎样的呢?川普到底有没有违反国际法?又到底做的对不对,符不符合程序正义?

我今天掰开了揉碎了,细细聊一聊我的看法。

1

首先,大生那篇稿子提的一个观点我觉得特别对,那就是:“现行国际法的首要目的

,并不是为了实现最高正义,而是为了维持国与国之间最低限度的和平”。

这个观念起源自欧洲三十年战争后的《威斯特伐利亚条约》,被国际法之父格劳秀斯所推崇。格劳秀斯不相信人类能够彻底消灭战争,实现完美正义,他认为国际法只能降低战争的烈度和频度。

为什么三十年战争打到最后会打出一个这样一种国际法呢?这是因为在当时火枪火炮等技术革新,以及印刷术所推动的宗教革新之后,人类通过战争毁灭同类的能力和意愿都大大增强了。爆发于1618年至1648年的三十年战争,造成了800万人口的死亡,这在当时是一个恐怖的数字,德意志部分地区的人口(尤其是青壮年男劳力)直接减半了。

所以《威斯特伐利亚条约》和其延申出的现代国际法精神,是在对这种战争的惨痛回忆基础上得出的,它的主旨是——咱先不争论谁是谁非,最终正义是什么了吧。各诸侯国,大家先各安其位,承认彼此在各自领土范围内拥有绝对主权再说。

如果说威斯特伐利亚体系和之后的维也纳体系,还是将欧洲各国安置在了国际法之下,到了第二次世界大战之后,由于二战的惨烈程度太超乎之前人类想象,在核大战的阴云下,谁也不想“拿着石块和木棒打第四次世界大战”,所以联合国宪章对这个旨在尽可能止战,而不是追求至高正义的国际法原则就更加推崇。

所以现代国际法确实就是一个以“主权高于人权”(而非反过来)为其底色法律,它的法学逻辑不是“恶法非法”的自然法学派的,而是主张“恶法亦法”的分析法学派的。

那么既然用的是分析法学派的准则,川普跨境抓捕马杜罗这个别国总统,甭管其支持者在道义上能找到再多的理由,违反了国际法,确实就是违反了国际法。因为国际法它只讲法条,而不追求至善。

因为,在宗教革命后,若讲追求至善,各大国都觉得自己才代表上帝的意志,最善,打做一窝,欧洲社会早不存在了。

但是,我要说但是——恰恰是在我们分析了国际法的这番由来之后,我们会发现它在当下对各国的说服力确实在削弱,原因至少有两个。

第一,是国际法的理想是最大限度制止战争,至少是大国参与战争,但是当今世界的总体和平早已被打破了,俄乌战争已经持续了四年,国际社会和国际法对其束手无策。川普别说这次确实打了个漂亮的“快进快出”,就算真跟俄罗斯一样崴泥里了,他估计也有话说——反正首先捅破这层窗户纸的又不是我。

第二,我们前文回顾过,人类之所以曾制定那样的国际法,是因为我们曾处于那样的技术时代——火枪火炮和印刷术的普及,让战争频度和烈度都成几何数字的上升,也就是说人类是基于技术现实、基于功利主义的目的才制定了国际法来遵从的。

国际法不是自然法,它不存在一个天不变、道亦不变的合法性。

那么随着技术的进一步演进,国际法赖以立足的这个使用场景,是不是也在发生改变呢?战争的面孔是否也模糊化了,战与非战的利弊权衡天平是否在发生新的倾斜?

至少就抓捕马杜罗的这个个案而言,我们可以看到,在新技术条件与实力差下,美军确实做到了用最短时间、最小伤亡“速通”了任务。北狩的马杜罗在其国内是否造成了人道主义灾难无需多言。

但如果两者都成立,在新的讨论环境下,我们是否仍要恪守着基于旧环境的国际法,而坐视人道灾难的发生?

另外,在任国家元首的跨国刑事豁免权是有专门国际公约的,而美国并非缔约国,这也造成了川普此次在是否违反国际法问题上的模糊难断——国际法到底是个“法”还是个“约”,如果是后者,相关公约能否用来约束未缔约国?

对此,我有自己的答案,大家也可以有大家的。

当然,正如我在《委内瑞拉的故事,确实让人对“民主”失望》一文中说的,我个人也不认为,委内瑞拉的问题,是可以靠抓走一个马杜罗就可以解决的。我认为,这个国家想要走出困境,需要其全民的政治审美发生深刻改变。

但总而言之,我并不认为,简单的搬出国际法,就可以终结对川普这次行动是非的讨论。

正因国际法不是追求至善的,所以它不是自然法,不是自然法,它就不存在永恒不变、不可动摇的合法性。

它只是一种人们对现状的维持协议,而你打开今天的世界新闻看看,谁都不可否认,现状正在发生深刻的变化。

大人,时代变了,国际法本身还合不合(自然)法,难说了。

2

国际法非自然法,不存在永恒的不可动摇性。这实际上就涉及到了大生在文中聊到的第二个问题——他的洞见也非常精准:

传统上我们一般认为,(西方意义上的)左派和右派最大的区别就在于是否遵从既往秩序。可是大生说,你看,此次对川普是非的论战中,为川普打破规则叫好、欢呼的挺川派,平素都是自居为右派(保守主义),反倒是那些谴责川普,提醒大家应该遵守规则和秩序的反倒是我们(大生他们)这帮左派(自由派),这岂不是完全反过来了么?

我觉得大生这个问诘真是打蛇打在了七寸上,但如果允许我站在保守主义的角度为他们说几句话(虽然我好像已经被很多基保派人士“开除右籍”了),我觉得还是有话说的。

首先,大生你说的对,我们保守主义者确实强调要遵从传统、规则与秩序,但问题是,什么传统、什么规则、什么秩序?

假如一切在我们出生或者下场参与这个世界前的所有规则我们都不问是非,一律承接下来,那(自由)保守派,就不应当称为保守派,而应该被叫做反动派,顽固派了。

比如在近代中国,你如果主张尊重传统,辫子就是不能剪,皇上说啥就是啥,你是屁的保守主义者啊,你非奴才而何?

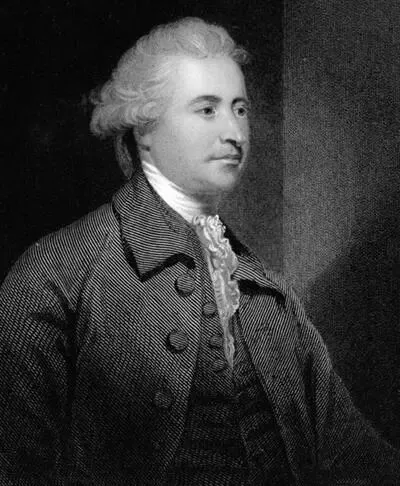

“保守主义”到底要“保守”很么?这个问题在它的创立者埃德蒙·伯克那里是有明确语境的。伯克在在《对法国大革命的反思》中,将社会描述为“生者、逝者和未来者之间的契约”。这意味着社会秩序是跨代际的有机延续的,不能由一代人凭着他们自己想的很上头的“理性构建”就任意打破掉。伯克认为,社会的稳定依赖于对传统、财产权、宗教和家庭等既有制度的尊重,这些制度在历史中自然生长,构成了对自由的保障。

但请注意,这一切讨论有一个总前提,那就是:伯克说的是他们英国。

英国由于其特殊的地理环境和历史发展,对个体权利的重视和个体自由的保障,一直是没有断流,反而是随着《大宪章》《反政治迫害法》等规则不断被加强的,所以伯克强调应该尊重和保守这样一些传统,满满博弈、演进,不要凭着理性主义的脑子一热就统统废掉,这没有任何问题。

简单的说,埃德蒙·伯克推崇的是人与人天然形成的那种“自发秩序”,而这种自发秩序,在英国是得到大量保存的。

但这个“保守主义”的叙事搬到任何一个非盎格鲁撒克逊国家却都是说不通的了,尤其是在中国,两千年的“百代皆行秦制度”已经把我们先秦时代可能有的一点自由主义传统彻底涤荡掉了。

我到有一些谈保守主义的先生为了强行cosplay埃德蒙·伯克,楞把中国的道家传统说成是我们中国的保守主义精神的伟大遗存……

这个事儿怎么说呢?

用心的确良苦,精神固然可加,但睁着眼说瞎话的程度,是无限向《聊斋志异》《封神演义》等古典志怪小说靠拢的。

总而言之,中国因为没有真正的个人主义自由传统可以“保守”,所以(自由)保守主义者在中国从来就不是以“守规矩”行走江湖的。

我们再来看看当今的西方,“川普旋风”刮起来这几年,西方很多跟着他干的保守主义者也给人大生说的那种感觉:你明明是保守主义者,你自己怎么还不守规矩呢?

但是你如果站在他们的角度,他们也有话说:不是我们不想保守那些好规则啊。而是那些好规则,这些年都被左派激进主义给修改、霍霍完了么!

你看像男女同厕、未成年变性可以不通知家长、非法移民、少数族裔零元购几乎不受惩罚这种“规则”,那都是奥巴马时代刚刚纵容制定,保守主义者支持川普把这些全改回去,至少他们自己认为,这才是真的符合保守主义尊重“自发秩序”或“上帝秩序”的真谛。

所以大生说至少在这起事件中,左派遵约而右派毁约。我觉得这个洞见是对的,但这个“对”并不一定导向要指责右派虚伪,乃至搞个人崇拜。因为右派倡导的尊约,首先要问的是什么约,在后冷战时代新左翼浪潮涤荡后,很多约保守主义者本来就是如川普一样不承认也不想遵从的。因为他们觉得这些左派倡导立的约,压根就不符合他们所推崇的“自发秩序”或“上帝秩序”的。

如果推崇和确立自然法定义的古罗马西塞罗复生,让他去论述这问题,他可能会这样说:只有那些符合自然法的法条,才值得被保守、遵从。在没有这种规则传统、或者规则被扭曲、篡改的地方,保守主义者就只能做一个引进者、学习者、甚至是毁新约复旧约者。

这是他们的行动逻辑,你可以觉得他们这样想不对,但他们的思维至少是自洽的。

也正是因为这种自洽,他们才要把川普推出来。

“我来不是叫世上享太平,乃是叫这世上动刀兵。”

保守主义者推举川普就不是为了让他尊(左派定的)约来的。

3

以上,我总结了很多保守主义者挺川的原因:支持和期望他“毁(左翼订立的)新约,复(自发秩序或上帝秩序的)旧约”。

那么这个行为逻辑可以套用到这次“川普抓马杜罗”之争中来吗?

可以。

虽然,大生在他的文中引用的“多研究些问题,少谈些主义”我也很赞同,

更虽然,我这个论断说出来可能要同时得罪左右翼,

但为了表述清晰,我还是不得不把这个论断说出来,那就是——川普抓马杜罗,是教科书级的“帝国主义”行为。

亦或者说,我们可能都小看了川普此次行动的标志性,如同其在国内的改革是一场大刀阔斧的“毁约复约”一样,此次事件后,川普可能也将在国际上更加鲜明,或者说明目张胆的这样做——美国正在放弃百余年来以“国际法”撬动国际政治的尝试,复归到哪里去呢?复归到“帝国主义”政治路线中去。

当然这里首先要先为“帝国主义”做个辨析,说说它到底是什么。

受教育的影响,很多中国人本能的觉得“帝国主义”就是个坏词。就是大国恃强凌弱、侵略、殖民小柄、弱国,抢东西,奴役人民。

这个定义来自于列宁,列宁这样定义帝国主义,是为了针锋相对的提出国际主义(也就是因特纳雄耐尔)但在他这样定义之前,“帝国主义(Imperialism)”在欧洲其实有一个更详细、也更中性的定义。

这几天,你可能听到过一种说法:川普抓捕马杜罗,虽然不符合国际法,却是符合美国国内法的。

的确如此,但在现代国际观念的视角下,我们肯定会问——凭什么一个国家可以把自己的国内法凌驾于国际法和他国法律之上呢?历史上曾经有哪个国家这么干过么?

你还真说对了,古罗马帝国就是这么干的。

而且受罗马的影响,至少欧洲,在《威斯特伐利亚条约》签订、也就是近现代国际法体系确立之前。他们一直觉得:不这么干,还能怎么干?

至少在帝国前期,罗马帝国对地中海地区的统治,并不是一般现象中那样“普天之下莫非王土”,处处都要进行实际控制的。

除了拉丁核心区和实际控制的行省之外,环地中海大量存在着“友邦”这种半附庸国的概念。在这些地方,当地国王的王权统治不仅名义上,而且是实质上被得到了完全的保留。

只有一个规矩,就是你必须接受《罗马法》的管辖——否则罗马军团坐着船就来把你平了。

所以了解古罗马法学的人,会知道罗马的法律体系是一个非常繁杂而精妙的分层结构。最笼统的说,在《安东尼努斯敕令》颁布前,罗马至少存在两套并行的法律系统,一套叫《公民法》体系,一套叫《万民法》系统。前者用于约束罗马公民、拉丁鲍民,后者则普适于“友邦百姓”。

所以在《圣经·新约》中我们可以看到两个有趣的地方——

第一,是耶稣被处死时,是希律王做了判决后,跑到罗马总督彼拉多那里去过了遍手的,彼拉多本来还想拦一下,怎奈群众的揪斗热情太疯狂。那么耶路撒冷这个地方即有国王、又有罗马总督,它到底受不受罗马的管辖呢?

它就属于罗马帝国下辖的友邦王国。

第二,是后来使徒保罗后来也蒙冤受害,也要被下狱甚至处死,但关键时刻保罗亮出罗马公民的身份,说你们无权审我,我是罗马公民。——这一招就把审理他的当地官员都吓尿了。直呼这官司我们管不了。

所以在这些案例当中,我们可以看到,罗马当时作为一个帝国,是居于地中海世界的其他国家之上的。罗马由于其特殊而超前的公民制度,不愿意有时过分扩张自己的实际控制领土(因为实际控制了,久而久之就不可避免地要下发公民权),所以这个地方有时我打的下来,但我也不打,跟当地国王说好,你遵从我法律、遇事听招呼就行了。这也就是所谓的罗马治下的和平(罗马治世,Pax

Romana)。

这就是最原生、最标准的“帝国主义”,帝国主义的所谓帝国,专指的本来就是罗马,所以拉丁文原型imperium,而不是英文变体empire,才是Imperialism的词根。

后来罗马帝国亡了,但是欧洲人一直是觉得只有重立一个强大的善治帝国,恢复帝国-王国的阶层体系,才能够维持世界和平。

最典型的例子比如中世纪晚期的但丁,他的文学名著当然是《神曲》,但但丁最总要的政治学著作却是《论世界帝国》,在该书中,但丁直接就认为只有重立世界帝国,才能终结中世纪晚期欧洲无休止的战争,达成“永恒的和平”。

但是种瓜得豆,如前所述,三十年战争结束后,欧洲最终得到的是一个以《威斯特伐利亚条约》为精神蓝本的国际法体系。国际法体系的逻辑建构与帝国体系刚好,它不是通过承认帝国有高于王国之上的管辖权来实现“永久的和平”,而是进一步解构了之前至少还没那个以上存在神圣罗马帝国的权威,要求所有国家彼此尊重对方的绝对主权,承认国与国之前完全平等,来达到暂时的彼此制衡,以实现“相对的和平”。

这在当时看,似乎是一套更务实的权宜之计,但我们必须意识到,与罗马帝国确实实现过地中海的罗马治世不同,其实国际法的“相对和平”理想严格说从没有令人满意的实现过。

而且“帝国主义”也并没有至此真的从人类历史中退场,《威》约签完了之后,欧洲各国虽然彼此主权平等了,但他们却觉得自己的主权比世界其他地方的国家“更加平等”。所以后来英、法、俄、德、意等国相继都在用“帝国主义”的手法进行殖民扩张,其中的佼佼者,“大英帝国”还在19世纪一度达到极盛,在其后半叶达成了维多利亚黄金时代,或曰不列颠治下的和平(不列颠治世,Pax

Britannica)。

所以直到第一次世界大战开打前为止,“帝国”在很多欧洲人眼中依然是一个中性乃至非常正面的词汇,甚至觉得最终世界就是要回归到更完整的帝国那里去。

毕竟“国际法体系”只能许诺相对和平与有限正义,而且从没有兑现过。

相比帝国的两次成功实践,是明显不够看的。

那么,为什么“帝国主义”在今天的世界上,哪怕在欧美国家(尤其是左翼话语圈内)也成为了一个如此贬义的词汇了呢?

这是在两个国家的共同推动下形成的——一个是苏联,另一个就是美国自己。

4

苏联反对帝国主义的原因如前所述,列宁谴责(包括沙俄自己的)帝国主义的原因,是他想以国际主义、全球革命代替之,而红色的俄罗斯作为掀起这场帮命的执牛耳者,自然就可以独立潮头。

而美国反对帝国主义的原因其实就更耐人寻味了。众所周知,美国的诞生,是靠造英国的反起家的,建国之后美国前期国力较为弱小,只能遵从华盛顿在告别演说中的建议,不插手欧洲大陆的事务。但随着19世纪(不列颠治世下)国力的不断发展,怎样跳脱孤立主义的窠臼,与其他帝国主义列强实现全球争衡,就成为了一个迫在眉睫的问题。

而美国人最终找到的解法,就是“反帝国主义”叙事。

这个思路从在对大清的处理意见上,与其他列强针锋相对的提出“门户开放”政策就开始了。到一战末期,伍德罗·威尔逊总统提出“十四点和平纲领”正式成形。

今天看来,“十四点和平纲领”其实处处都是在和当时搞帝国主义的英法唱对台戏的,尤其是最后一条:

“在国家不分大小、一律平等、相互保证政治独立和领土完整的前提下,签订特别盟约,设立国际联合机构。”

这基本上就是对国际法、威斯特伐利亚精神在世界范围的再度重申和推广。如果英法当时就彻底接受这个《十四点》,其殖民帝国体系的崩溃,恐怕不用等到二战之后再来做。

百足之虫,死而不僵,一战之后,英法凭借其余威,好歹抵挡了一下美国的这套攻势。

但到了二战之后,联合国建立的时候就彻底没辙了。相比一战,二战之后发生的两个最重大变化,第一是美国彻底长成了一个工业、军事、科技、文化上的巨无霸。对英法构成了压倒性优势。第二则是苏联这个红色巨人又重新入场了。这两个巨人一下场,饶是丘吉尔拼了一口老命,非把法国也拉近了安理会。还是阻挡不了世界大势滚滚而来。

还记得当时美苏,在哪一点上能达成一致么?

对,终结帝国主义。

确切的讲,是以终结帝国主义之名,彻底解体英法这两个殖民帝国。

毕竟你们各自的帝国占了那么多殖民地,不把你俩送走,我们怎么伸伸脚啊?

所以,在且仅在二战之后,曾经被认为是权宜之计的“国际法”才获得了我们今天所看到的如此地位和遵从。帝国主义在美苏共同推动下,成为了一套彻底的反面叙事。

这其中最值得一说的标志性的事件,也许莫过于1956年埃及总统纳赛尔收回苏伊士运河引爆第二次中东战争。

其实以保护私权的逻辑来讲,英法公司作为苏伊士运河的开凿方,被强制征收运河股权是不合法的。在“帝国逻辑”下,作为秩序的最终维护者,英法确实有权出兵“六师夷之”。但是最终博弈的结果,是不仅苏联为纳赛尔撑腰,连美国也向英法极限施压,逼迫他们放弃。这就是用的“国际法逻辑”去替代“帝国逻辑”,人家埃及的国家主权高于你的国内法,他们要强行收回你们也只能憋着。不服?你们有我们的实力么?

所以就是在美苏此类的一系列施压下,战后亚非拉反殖民、反帝国主义的抗争也才最终风起云涌,完全肢解了英法这两个前任帝国。

但是我们要说,美苏这两个国家本质上其实是一对“反帝国主义的帝国”,他们在名义上推崇国际法、反对过去帝国将帝国的国内法置于邦国主权之上的逻辑,但实际操作中,这两个帝国都在谋求高于“平等的国与国”之上的管辖权。

只不过在冷战中,美苏的这种诉求可以通过各自阵营的假想敌来解决——美国(苏联)在外虎视眈眈,众小弟还不精诚合作,听我大哥的指挥?

可是,冷战结束、苏联解体,这种用以团结内部的外部性消失了。

那美国这个残存的“反对帝国的帝国”就需要一个新逻辑,怎么才能够打破(自己树立起来的)国与国间绝对平等、绝对主权的叙事,去执行自己的长臂管辖?

5

美国最初想到的叙事方式,还真就是“人权高于主权”这种意识形态,想用这种意识形态加国际法,达成帝国主义代用品的那个效果。

这解释了冷战以来,迄今为止它所做的一切。

两次海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争,美国都是以此为旗帜去打的。但这种叙事内部其实是存在一个严重问题的——

帝国是有边疆、地缘重要性有近及远扩散的,而“人权”这个概念没有。

如果美国试图将“人权高于主权”作为帝国叙事的代用品,那它必然遭遇的困境就是要根据人权危机、而非帝国利益次序,在其帝国的远边疆上投入比近处更多的精力。

还有一个问题,就是你把人权当旗子来打、让它高于一切国家(包括你这个帝国的)主权,那非法移民你收不收、过度福利你给不给?这些都成了问题。

像这次俄乌战争,美国其实就遭遇了这个难题——乌克兰挨了打,你帮不帮?

拜登政府秉承后冷战时代的这种原则,那必须是要帮的。可是乌克兰确实距离美国很远,它在美俄这两个事实帝国的博弈顺位中次序是迥异的。

所以川普就出来说,拉倒拉倒,过去意识形态的叙事我不打了,乌克兰我先不帮了(或者有限帮),我先把精力集中到对我更重要的美洲大陆来,把自己这个罗马帝国的“拉丁核心区”摆平了再说。

由此你就能理解川普为什么在扶助乌克兰上兴趣缺缺、却在抓马杜罗时能搞这么漂亮的“快进快出”了。

如我之前所讲述的,如果以意识形态盟约的角度去看,那么川普放弃对乌克兰的支持,是既不道义也不理智的。

但是,如果以“帝国利益”的角度去看,赶到实力不济时,将从东欧的手缩回来,投放在南美这个自家后院,这是任何一个帝国都会做的常规操作。

问题在于,美国怎样认知自己——是一座“灯塔”,还是一个帝国?

这个问题,其实也关乎到川普这样做到底对不对——如果美国还是“灯塔”,他可能是错的,国际法上有程序正义的官司可以打。

但如果美国把它自己看作一个“帝国”,那他这样做又(至少在自己的体系下)正常了。因为国内法可以在其力量投射范围内长臂管辖,这本来就是帝国世界观的题中应有之义。

但你可能会问,川普这不就是在违反和抛弃国际法、抛弃意识形态高地、重拾帝国主义么?

哎,对了,他本质上就是在重拾帝国主义,这种伍德罗·威尔逊在一战时就已经替美国放弃,但放弃的根本原因并不是它不好,只是(在当时对美国来说)不好用的工具。

而且不仅川普实际在这样做,他的这个思路在英美、乃至整个西方也确实存在大量支持者,甚至学界支持者。

早在21世纪初,英国首相顾问罗伯特·库珀(Robert

Cooper)就公开鼓吹世界需要一种“新的帝国主义”。美国《华盛顿邮报》专栏作家塞巴斯蒂安·马拉比(Sebastian

Mallaby)也曾声称,治理国际社会无政府的混乱状态需要一种新的“帝国主义”,而美国应该出来充当这个世界帝国。

在苏联这个愿意当面锣对面鼓的为美国提供帝国外部性的敌人消失,而世界依然存在多元意识形态竞争的当下,很多人就是觉得“国际法”+“人权高于主权”这套打法对美国太吃亏了,再这样打下去肯定会输,而想要“让美国重新伟大”,还不如干脆重拾帝国主义。

所以,说川普抓马杜罗是教科书般的“帝国主义”行为——这句话不是一个道德谴责、甚至也不是一个价值判断、这只是在陈述一个事实。

而这个事实指向另一个预判。

那就是,当今世界格局和国家博弈方式,可能正在脱离20世纪,尤其是二战后我们所熟悉的以国际法为大体框架的那套玩法,向19世纪,甚至威斯特伐利亚条约签订以前去急速靠拢。

我们所安之若素的“国际法框架”和其带来的有限正义、相对和平和多元主义,可能只是历史长河中多重力量助推下形成的一个偶然。

而现在,偶然结束了。

世界历史可能正在向着“帝国争衡——帝国治世”的逻辑进行回流,

而它所回到的那个河流,

如但丁在《论世界帝国》中所论述的,

可能才是历史的真实底色……也未必不是和平的最终实现之路。

全文完