歼-20的雷达探测距离达到1000公里?

2025-07-03 08:25:14 · chineseheadlinenews.com · 来源: 世界的多重视角

这是昨天读者在评论区问的,我第一反应仍旧是有点懵。

难道又是一碗鸡血?

于是,我去搜一下相关信息,搜集结果如下:

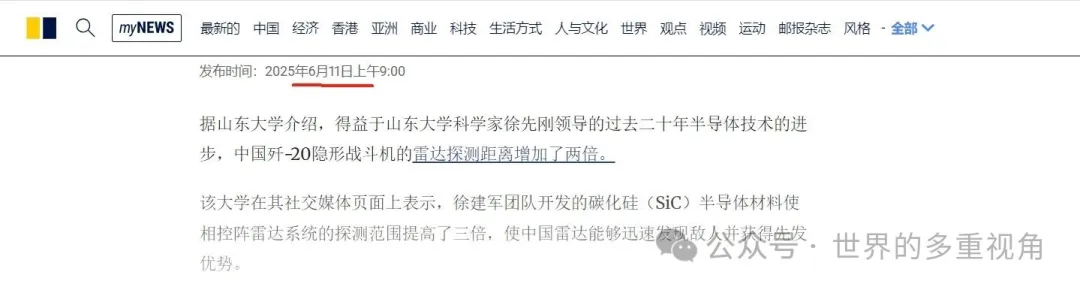

1.“歼-20的雷达探测距离达到1000公里”这个说法,最早来自香港的《南华早报》。

理由是歼-20的雷达材料从氮化镓换成了碳化硅,后者的可以让雷达探测距离提高3倍。

就是这篇6月11日的报道

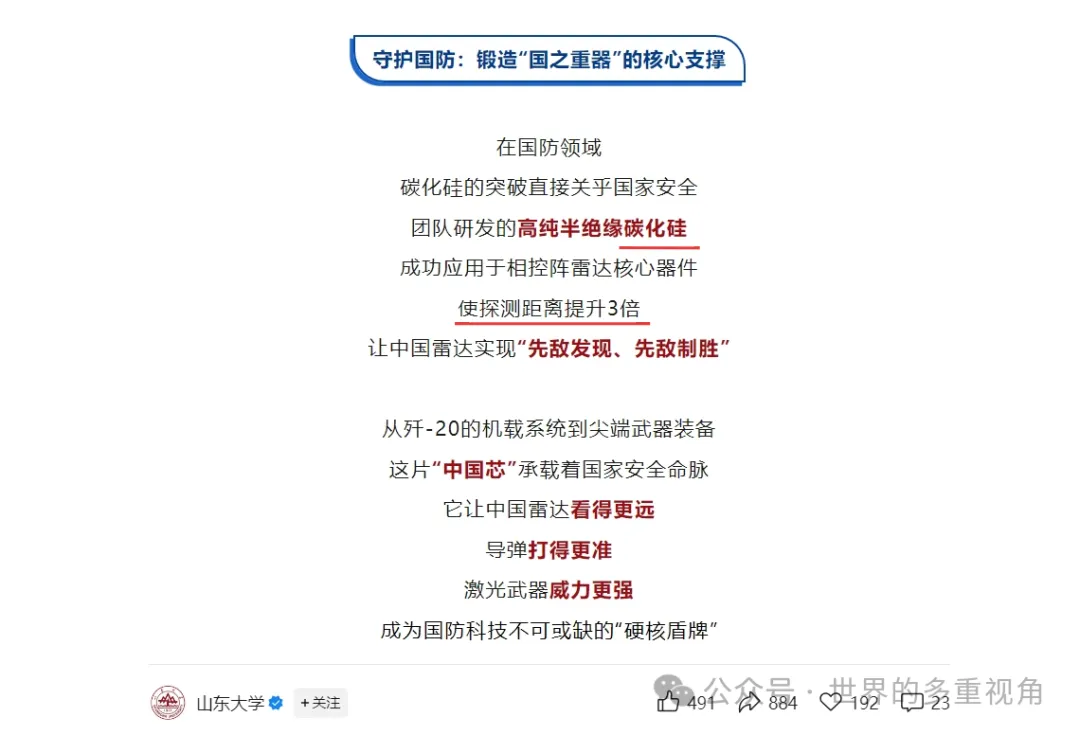

2.关于碳化硅“让雷达探测距离提高3倍”的说法,来自山东大学官方公众号在5月30日发布的一篇文章。

这是山东大学公众号的文章

除此之外,没有任何地方提到碳化硅的事。

根据很多渠道的信息分析,歼-20的雷达探测距离优于F-22,后者的雷达可以看到250公里左右。

因此,外界普遍认为,歼-20的雷达可以看到300公里左右的距离。

而《南华早报》应该就是根据山大的公众号文章,说出“歼-20探测距离达到1000公里”这样的话(提高3倍嘛)。

很简单的数学计算。

《南华早报》的话有问题吗?

当然有!

首先,看山大发布的那篇文章,在“让中国雷达实现先敌发现、先敌制胜”和“从歼-20的机载系统到尖端武器装备”这两句话之间,是有空行的。

从文章结构上来说,这个空行表示前面那段话和后面那段话没有逻辑上的联系。

原文也确实看不出那两段话之间有联系。

也就是说,“碳化硅让雷达探测距离提高了3倍”和“歼-20的雷达是不是提高了3倍”之间,并没有逻辑关系。

山东大学只是实现了这个技术研发,距离技术落地使用,以及有没有给歼-20用,这中间还有一个过程。

《南华早报》属于强行拉扯。

其次,雷达T/R组件并不只有碳化硅这个材料。

根据小编我现在查到的资料,碳化硅在T/R组件里只是作为衬底使用的,因为这种材料的导热性很好,可以给发射天线快速降温。

T/R组件里用来发射/接受电磁波的天线,还是用的砷化镓、氮化镓或者氧化镓(这是最新一代的材料)。

就好比一个手电筒,为了使用方便,你给它加了个衬底。现在这个衬底被换成更新的材料,你说这会增加手电筒的照亮距离吗?

实际上,到现在为止,相控阵雷达最先进的材料还是氧化镓。

而国内的氧化镓雷达,还没有服役的消息(可能要等到歼-36一起服役)。

那么,歼-20的雷达探测距离达到1000公里的事,在技术上也站不住脚。

当然,关于衬底这个事,小编专业能力不够,无法解释的更通透。

如果有大佬读者懂这一块,可以在评论区帮忙解释一下。

以上两点,或许不足以驳斥“歼-20雷达探测距离达到1000公里”这个说法。

下面,我就从另外一个角度来论证,就算是有1000公里的探测距离,这个数字也是没有意义的。

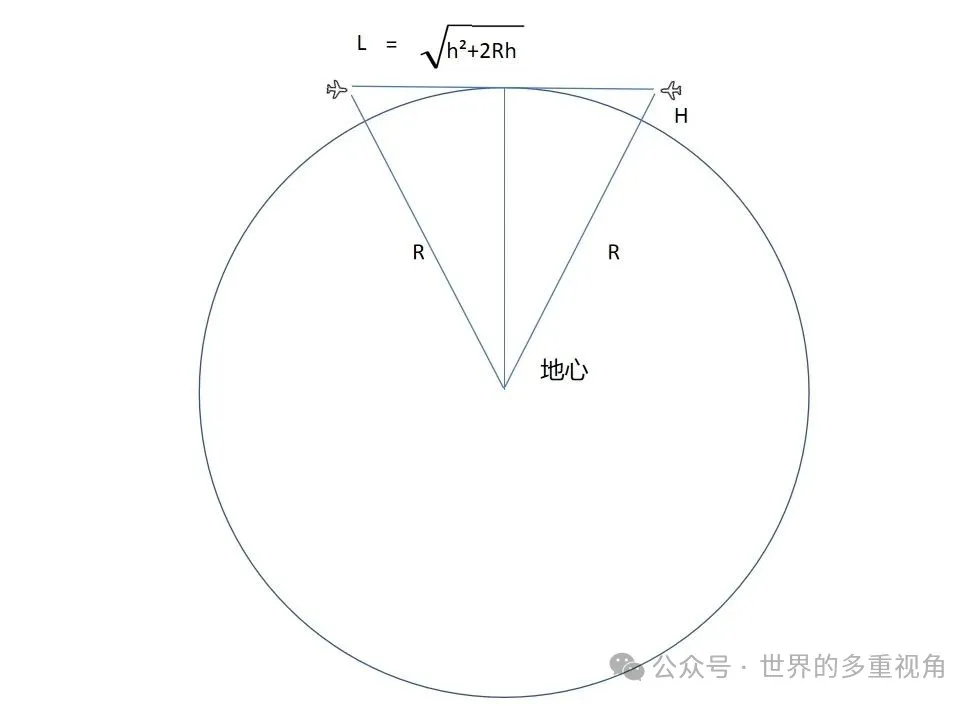

上图那个公式,L表示是飞机在高度h时,能看到的地平线最远距离。

超过这个距离,目标就在地平线以下了,雷达看不到。

假设,歼-20和目标机的飞行高度都是h。如果歼-20能在1000公里看到对方,L就是500公里,两个L加起来就是1000公里。

通过图中的公式可以算出,此时h差不多是20公里。

也就是说,歼-20和目标机都要飞到20公里的高度,才能在1000公里之外用雷达看到。

现在的有人驾驶飞机,基本都不会飞到这个高度,绝大部分空战场景都是中低空(超过10公里到平流层都很少)。

哪怕歼-20自己飞到20公里高度(这是歼-20的升限),只要对方不配合,这1000公里的探测距离就没意义。

如果双方都降低高度到10公里(常见的空战高度),根据上面那个公式,双方的最远发现距离就是714公里。

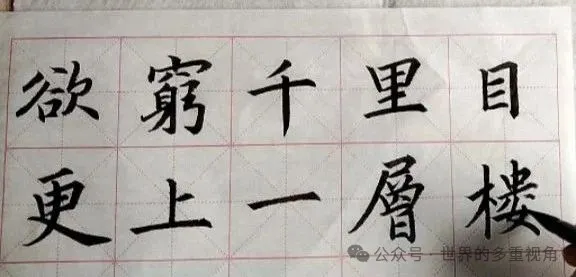

古人已经把原理说得很明白了

前面说歼-20雷达探测300公里,是指上一代砷化镓雷达性能。

按照行业里“一代雷达可以提高至少50%探测距离”这个说法,歼-20的雷达升级到氧化镓之后,其探测距离有望增加到600~700公里。

这个数据,倒是在常见的空战场景下,把雷达的性能发挥到了极致。

歼-20还是先装上氧化镓雷达再说

总结一下:

1.《南华早报》给的结论太过牵强,有打鸡血的嫌疑。

之所以说是嫌疑,是因为我的反驳难以做到百分百的说服力。

2.就算是能有1000公里的探测距离,意义也不大,因为地球曲率会限制雷达的发挥。

在大部分的空战场景下,雷达能看到700公里左右就是极限了。

最后说一下,这个《南华早报》,最近一两年贡献了很多鸡血元素。

前段时间那个“非核氢弹”的概念,就是它的杰作。

它说的话,不管你信不信,反正我是不信的。