张国焘提名9人进中央政治局,毛主席拒绝

2025-07-03 04:25:30 · chineseheadlinenews.com · 来源: 搜狐历史

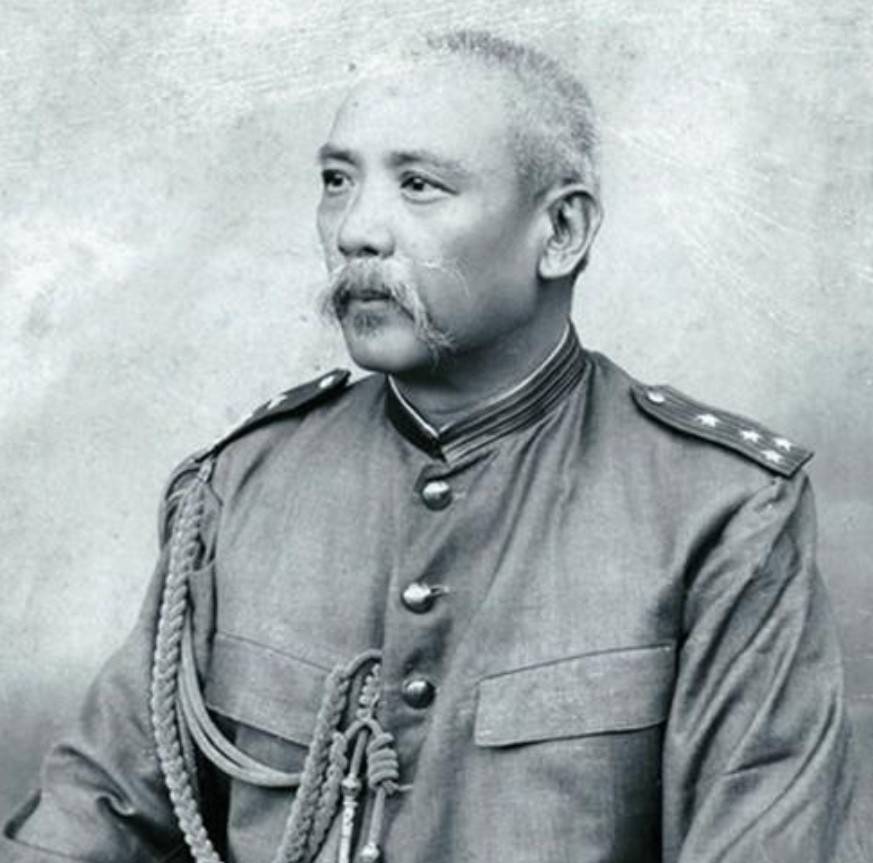

共产党人为中国革命事业付出了巨大的牺牲,鲜血染红了革命的历程。面对国民党的反动势力、日本侵略者以及反革命的封建残余,红军与这些凶狠狡诈的敌人展开了生死搏杀。而最为危险的,并非这些外部敌人,而是潜伏在党内的叛徒,他们对革命的伤害更为深重。

曾经有一位美国记者,在延安采访毛泽东主席时问道,毛主席一生中,哪一时刻最黑暗?毛主席的生平充满了无数的挫折与打压。从长征前的困难时期开始,主席不仅被剥夺了权力,甚至有人主张要放弃他。而在长征途中,毛主席多次面临生死危机。若非警卫员拼命相救,一颗炸弹便几乎夺去了毛主席的生命。尽管经历了那么多的困境与险象环生,毛主席却冷静地回答:“最黑暗的时刻,是在长征途中,张国焘企图分裂中央。”这个背叛革命的行为,几乎让毛主席与党组织付出了惨重的代价。

1934年10月,中央苏区第五次反围剿失败,国民党围剿军队已经占据了兴国、宁都、石城等战略要地,中央红军损失惨重,中央苏区的范围急剧缩小。面对兵力、火力和后勤支持上的巨大劣势,红军在中央苏区的抗敌已无可能,中央决定放弃苏区,展开长征。10月10日,中共中央和中央军委率领直属部队以及红1、3、5、8、9军团的红军部队,从中央苏区出发,计划向湘西方向进发,与在那里与敌作斗争的红2、6军团会合。

可能有人疑问,为什么红军不选择像抗日战争时期那样分散藏匿于民间,继续坚持游击战争?这个决定有三方面的原因:首先,当时在共产国际的领导下,红军秉持与敌正面作战的策略;其次,红军人数庞大,若全体分散于百姓中,既不现实也不安全;最后,反动派对革命心生怨恨,采取极端的灭绝政策,对红军和苏区民众的烧杀政策已无法容忍革命的继续生存。

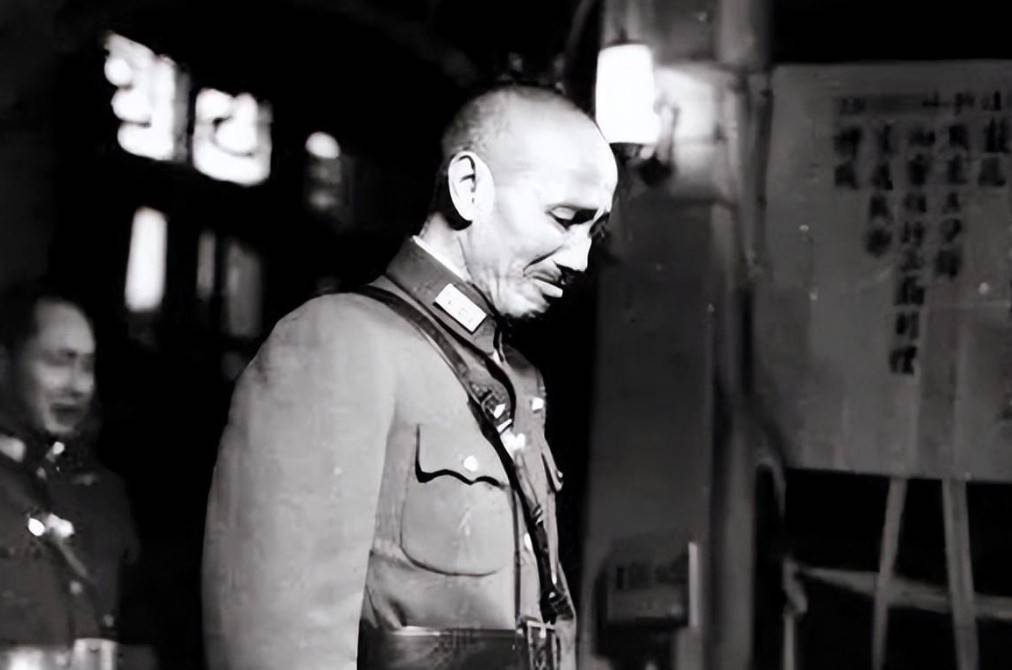

国民党占领了中央苏区的巨大胜利,令蒋介石及其政府欣喜若狂。为了彻底消灭红色革命力量,蒋介石指示国民党军队和蓝衣社特务,展开了对中央苏区的清剿与屠杀。时至1937年,红军残余力量和当地游击队已接近全军覆没,人数锐减至300余人。而中央苏区的百姓在国民党军队的有计划、有组织的捕杀下,几乎损失了四百多万生命。

与此同时,蒋介石没有放松对红军战略转移的围堵与追击,指挥25个师、数十万人从四面八方包围红军。长征开始时,红军因缺乏后勤支援,加上对战略转移的认识不清,带上了许多无用的物资,包括笨重的印刷机,这大大影响了部队的行军与作战效率。

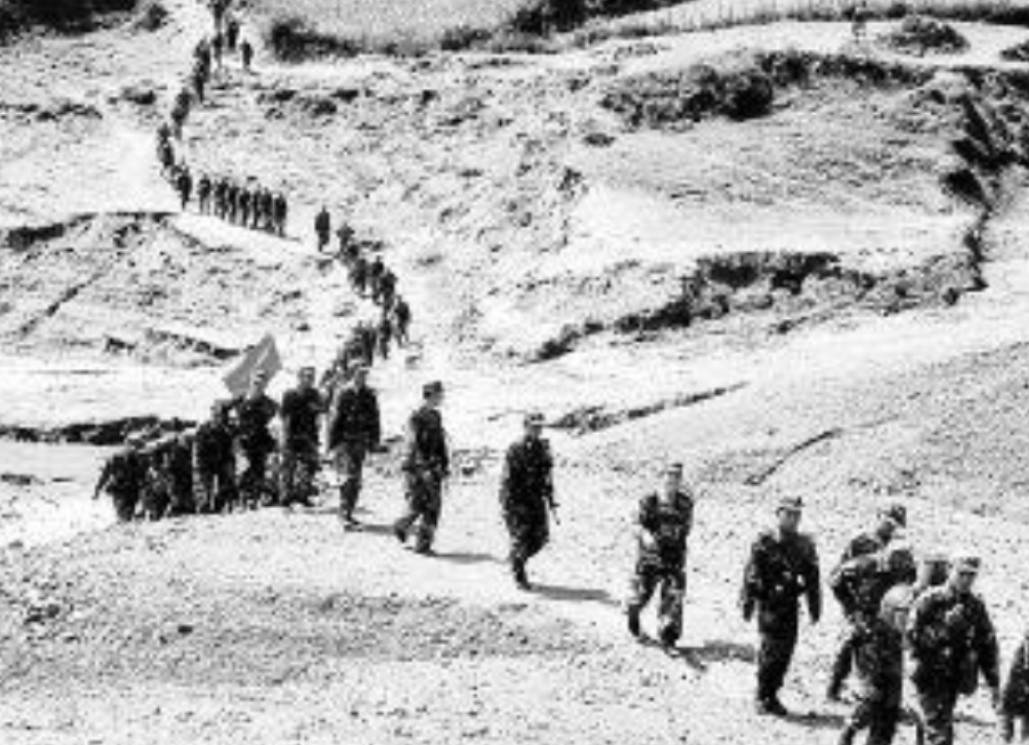

12月,在红军全体指战员的拼死掩护下,中央红军突破了湘江的天险。但后卫部队未能及时渡江,数个红军师被阻隔在湘江对岸,几乎全军覆没。湘江战斗后,红军的兵力从8万6千人锐减至仅剩3万人,许多部队完全被消灭,甚至有的军团被迫取消番号。随后,蒋介石继续调动重兵,试图两面夹击红军。

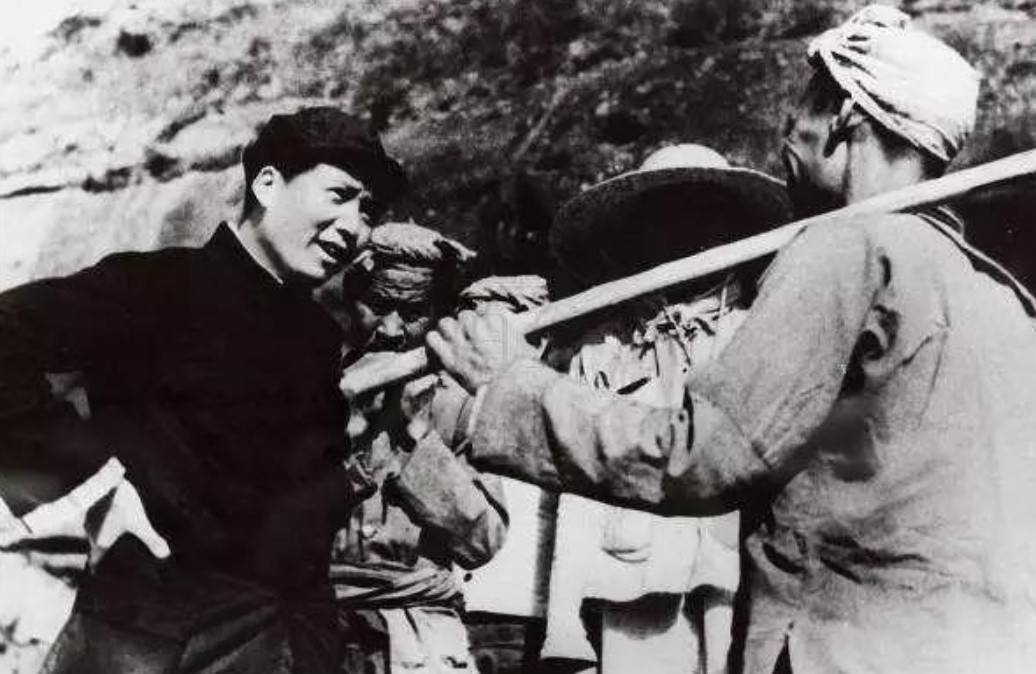

在这种情况下,毛主席果断做出决策,指挥红军放弃原计划,急速转向贵州,成功摆脱敌人的围剿。红军利用四渡赤水、强渡乌江、威逼昆明等一系列战术,巧妙地迷惑敌军,并消灭了数万敌军。毛主席的指挥艺术和红军的强大战斗力,让国民党反动派的军队感到极大的震撼和不安。

然而,红军在没有后勤保障的情况下,依然面临极大困难。经过艰难的长征,红一方面军损失严重,物资几乎耗尽。与此同时,红四方面军已经占领了大片区域,且战斗损失较小,呈现出兵力充足、气势正盛的状态。1935年中,红一方面军与红四方面军在达维桥胜利会师,这一会师为革命注入了强大的力量。

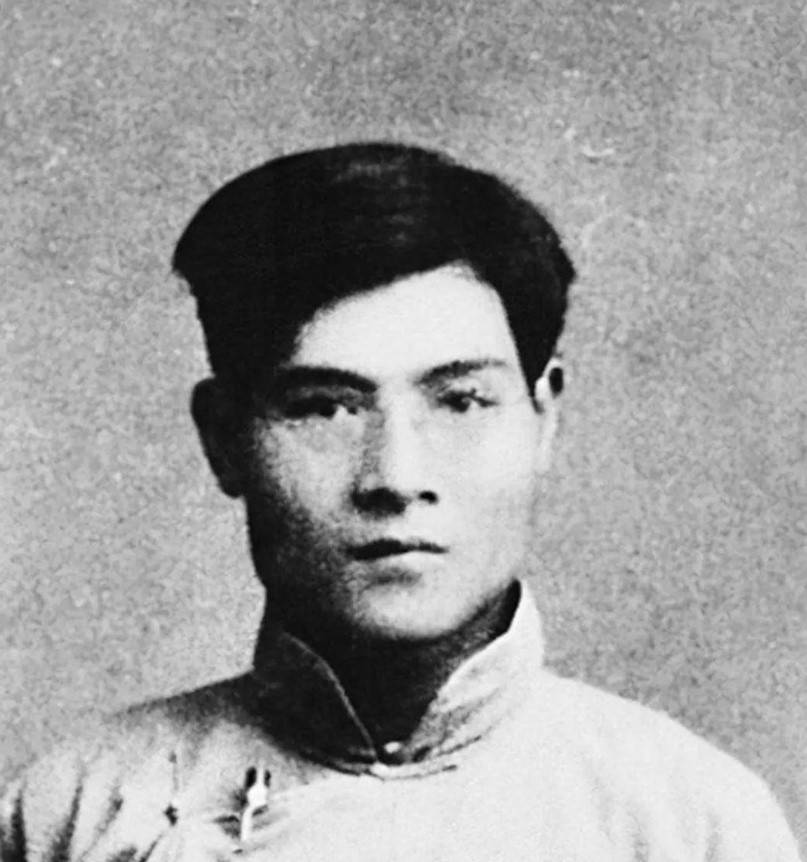

然而,当红四方面军领导张国焘看到红一方面军的疲惫队伍时,他并没有认识到红一方面军为革命所做出的巨大牺牲,反而心生权力欲望,试图与中央党组织对抗。张国焘曾是革命的积极分子,但由于长时间受左倾冒险主义的影响,他的思想逐渐偏离了革命的初衷。最终,在沙窝会议上,张国焘提出要扩大党中央的政治局成员,并提出要增加权力,从而增强自己的领导地位。

这一次会议成为历史的转折点。毛主席毫不妥协,明确表示反对张国焘的提议,批评其企图通过操控党组织来满足个人权利欲望。在毛主席的坚决反对下,会议取得了革命的胜利,使得张国焘的阴谋彻底失败。即便如此,张国焘并未放弃其个人权力的追求,最终他背叛了革命,投靠了国民党。

沙窝会议暴露了张国焘的个人野心和对革命的背叛,其行为对党内外产生了严重影响。毛主席展示了卓越的政治智慧,通过坚定的决策避免了党内分裂,保障了红军和革命的团结。沙窝会议的成功,不仅为红军的未来发展定下了方向,也在很大程度上提升了党员的思想觉悟,为革命的胜利铺平了道路。