32岁富二代有三个硕士文凭,却在大理流浪,月花100元

2025-12-02 03:27:03 · chineseheadlinenews.com · 来源: 谷雨实验室

彻底自由的生活

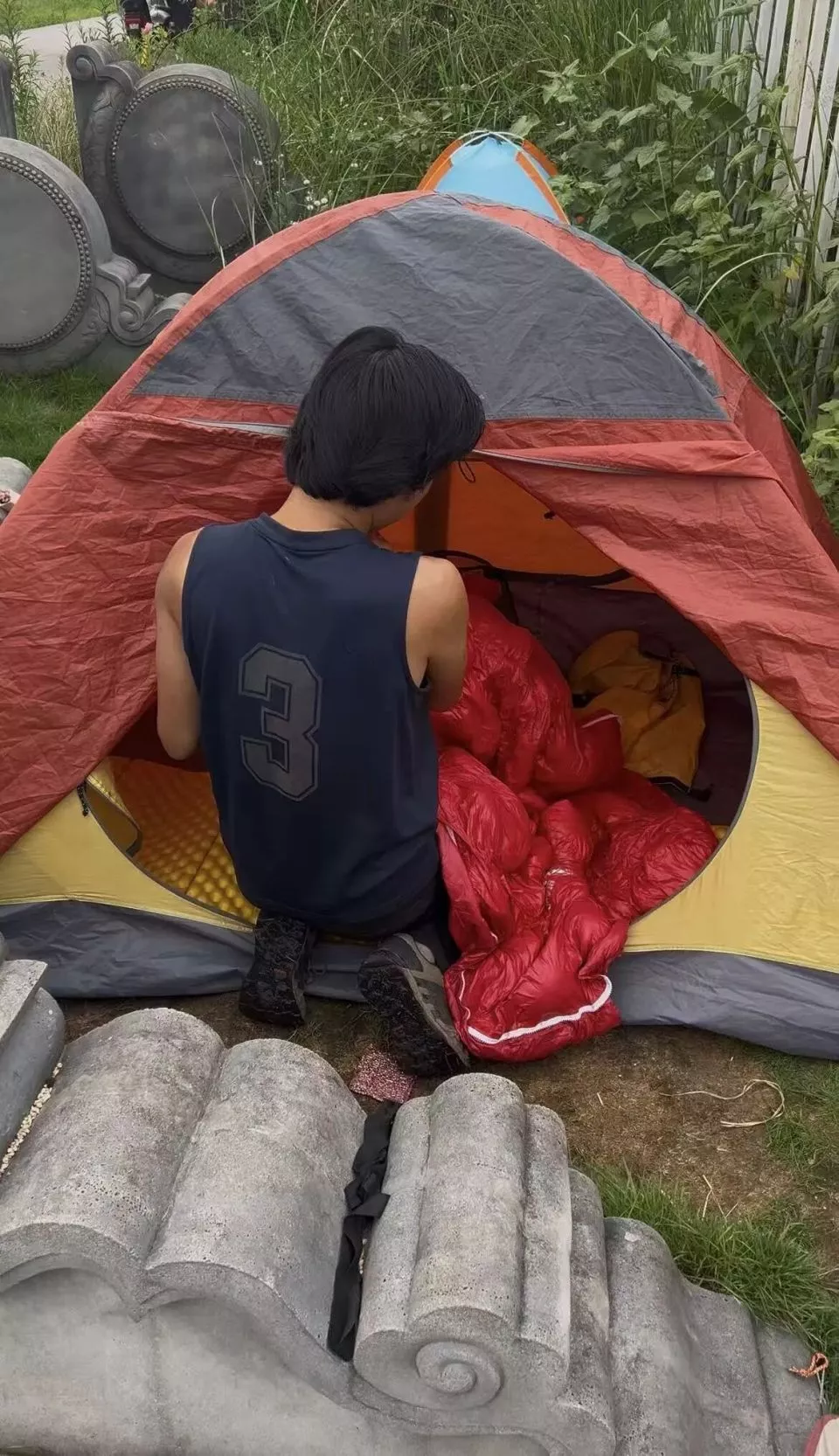

富二代赵典的流浪生活持续了一年,他并没有什么停下来的想法。这不是什么一时兴起的体验。今年7月,我在大理见到他。他背着15公斤的背包,穿着起了毛边的背心,工装裤屁股的位置破了个洞,之前缝过,现在又破了。鞋子是二手市场淘的,80多块钱,鞋头开了胶。“还是名牌,阿迪达斯。”他说。他住在一顶红色帐篷里,是件二手货,下雨总是进水。帐篷扎在一片田地和水泥道路附近,抬头就可以看到对面的苍山和大理三塔。他每天只吃两顿饭,其中一顿是佛堂的免费素食。

赵典在收拾帐篷

赵典32岁,拥有活成一个体面人和精英人士的一切条件。他有中澳法三个硕士文凭,满世界的实习履历,从奢侈品公司到顶级券商。对他来说,赚钱不是什么难事,早在澳洲读书的时候,他就和当时的女友做鸡汤外卖,一份25澳元,毛利70%,深得当地妓院的喜爱。即便抛开这一切,他的家庭条件也足以让他过上远优于普通人的生活,如果他愿意老老实实当个富二代的话。他曾拍过一条上海家中别墅的视频,里面是电梯、台球桌和昂贵饰品。父亲做建材生意,爱好是飞到英国打高尔夫,或者和母亲一起邮轮旅行。他厌恶这一切,更愿意跟陌生的流浪者或加油站工人聊彼此的生活。

现在,他生活在大理,每月只花100元,钱来自日结,大多是除草、洗盘子之类的体力活。由于还是新西兰国籍,所以送外卖并不合规。他爱这些工作,就像原始人热爱采集、打猎和分解动物尸体。事实上,他的人生曾因为刷盘子改变。他或许有比常人更多的敏感,于是在成为社会精英的道路上,他只能收获沮丧与无聊。在巴黎,他度过了最黑暗的时光,然后决定过上彻底自由的人生。

赵典做灌溉果树的日结工

什么叫彻底自由呢?在任何公共场合,他要做的第一件事都是靠在沙发上,脱鞋脱袜子,让脚自由散发味道。如果你不爽,可以跟他打一架。他只做自己喜欢的工作,除了体力活还有组织露营和教育活动,跟不同的人聊天,带陌生的孩子学习技能;或者写公众号,搬运心理学视频。他每天工作一两个小时,时间久了会不开心。他几乎不用洗发水,不刷牙,只用牙线清理,但笑起来牙齿整齐发亮。对于赵典来说,自然的意味着更优的。

某些时候,过去也会浮现。在上海流浪的时候,一天晚上,在酒店后厨打完工,他走到大堂演奏区弹了一首钢琴曲。没过一会儿,工作人员示意他离开。

他足够诚实也足够勇敢,愿意回答任何问题,即便代价是伤害别人或者伤害自己。他从不遮掩自己对父母的抗拒,他希望和他们保持陌生人的关系。他有一个女儿,读大学时就有了。母亲是位俄裔美国女孩儿,这是在非洲做志愿者时冲动的意外。他反对打掉孩子(当然最终会遵从孩子母亲的意愿),理由是不能剥夺孩子出生的权利。他愿意承担代价,也就是做好准备在20岁成为一名单亲父亲。

他的电脑上贴着女儿的照片,且从不掩饰对女儿的爱和对女儿母亲的厌恶。他希望能和女儿待在一起,前提是女儿愿意过流浪生活。

在常人看似坠落的生活中,赵典建立起某种新的秩序。他早睡早起,在帐篷里更能遵循自然的节律。他现在很少抽烟,也不再玩游戏,这些是之前生活的一部分。他选择成为一个勇敢的人,选择自由,也选择付出代价。

“特别的放松,特别的愉悦,特别的平静”

赵典的皮肤是匀称的黑棕色,肌肉结实,这是长期体力劳动的结果。我试着背他15公斤左右的背包,走起路来要全身发力。他每天在大理游走,整个人看起来健康且轻松。虽然喜欢干体力活,但他不想找长期工,日结更自由,不喜欢做就随时离开。他似乎活在工商社会的秩序之外,当然不是一直如此。

在一个敏感的年轻人发现自己的敏感之前,往往生活在懵懂之中。2012年,他在澳洲读大学,选了商科和哲学双学位,哲学自己喜欢,商科是父母的期望。他的父亲做实业,完成原始积累,儿子用钱赚钱,完美的财富传承方案。赵典称不上排斥,他想自己或许会喜欢这个专业。他尝试一门门课,最初积极乐观,或许自己只是对管理学不感兴趣?只是觉得营销很乏味?或者只是不喜欢这门课的老师?当然,乐观的理由一个个熄灭,他只觉得无趣。

他对自己抱有很高的期待,就像所有初入社会的年轻人一样。他参加过很多次实习,但每次都无法持续。在悉尼,他去一家卖轮胎的公司实习,负责人工比对参数。这边是25-50-65,要检查那边是不是也是25-50-65,一次比对几百行,然后列成PPT交上去。“很繁琐,完全没有创造性。”他形容。此外他还去过陆家嘴的券商,国外各种公司,工作内容大同小异,他觉得自己总是在走神。痛苦之处在于,他希望取得一些成绩,但工作真的干不下去。

你可能会觉得矫情,毕竟大部分人工作只是为了谋生。但很不巧,他天生对钱无感,对富有带来的生活方式也无感。大学时他没钱了就找家里要,一次一万澳元,自己花得少,跟别人合租可以住客厅,最大的开销是花几千澳元给女友买包。澳洲中国学生里有家庭优渥的,一起出去吃饭唱歌,他没兴趣。女友说他太邋遢,应该穿什么品牌的衣服,喷什么香型的香水,懂得搭配。他不太懂,觉得麻烦。殷实的家境让他不需要那么在乎钱,实在穷了也没关系,他很节约,小时候要撒三泡尿才肯冲一次马桶,他不需要那么多。他只愿意对自己喜爱的人和事情全情投入。比如女友2017年去巴黎读书,赵典马上随便申请了个学校,三年学制,到两人分手时,他还没毕业。

2017年,赵典在巴黎高等商学院

他无法像大多数人一样选择忍受。在巴黎时,他决定“再给世界一次机会”。他去奢侈品公司,负责收集各个市场的消费者情报,又做成PPT交给领导。他依然做不到,一些本来要做两个月的项目,他一个月就不想做了,领导对他不满,甚至向学校反馈差评。但没办法,他只觉得压抑和乏味。而他的同事们不一样,他们本就是奢侈品的消费者。随之而来的是自我怀疑,问题只出在自己身上。“就觉得自己好像什么都做不好,没有工作能力。”他说。

他痛苦极了。他又一次失败了,更深刻的失败是,类似的失败不断重复。他无法适应每个人都能适应的世界,像是一种残疾。他觉得自己没有力气迈出家门,虽然内心依然深信应该继续找工作,但他甚至无法打开投简历的网页。他待在合租的房子里,室友是对外国人敬而远之的本地人。他和同学联系很少,后来他回忆,不是不愿意,而是自己“没有能量”。疫情恰巧把他和外部世界隔绝起来。他只能没日没夜打游戏,“那时候一天有26个小时”——因为每天都比昨天晚睡两小时,直至平白多出一天。只在饿得快死掉的情况下吃顿饭。

游戏疯狂打了三个月,他放纵自己跌落谷底,“每一天都知道自己想要更差一点”。但现在回想起来,他并不认为这段时间是荒废的。沉沦让他卸下了某些沉重的东西,不管学业、工作、父母的压力,他觉得自己已经是个废人,他不在乎了。“反而会觉得,自己的人生还是有一些可能性的。”他说。

这时发生了一件让他“刷新世界观”的事。当时他依然抱着重返社会的执念,但大幅降低了标准,“最基本的工作,我可以挑战一下。”他和朋友去一家中餐馆当了服务员。在中餐馆,赵典每天的工作是洗碗、切菜、码菜,把乱七八糟的东西扛进仓库。他每天从上午9点站到晚上7、8点,同事们密切合作,你和面我炒菜,一个碗一个菜一份肉,及时反馈,细小却实在。他感到身体劳累,但精神“特别的放松,特别的愉悦,特别的平静”。

“我从来不可能预想到,原来洗碗会这么开心。”赵典说。在大理古城的一家华莱士里,他咧着嘴笑,露出一口整齐的大白牙。“(切菜的时候)你没有烦恼,没有那些负面情绪,很心流的感觉。”“(对于洗碗这样的工作)别人都说你是个很失败的人,做的应该是非常‘凄惨’的事,但比我所有的工作都开心。”

最初还有些面子上的掣肘,中餐馆的厨房是开放式的,他总是背身面对顾客,不希望被人认出来,“但洗着洗着就把包袱洗掉了。”他说。再后来,2023年他回到国内,在成都民宿里铺床,到川西做义工,洗马桶。他略有不适,但随即意识到,这种不适源于自己身上也带着社会对“洗马桶、扫大街”这类工作的歧视。

他去了遥远的地方,身上的背包越来越重,心里的包袱却越来越轻。

家里有钱之后就变了

七月的一天,我跟赵典去一座山头干农活。太阳烤得人发烫,这个活是在大理做农业的朋友安排给他的。赵典拎着两桶中药和水混合的溶液,上山给果树浇水。山上树多,枝桠漫天,他手臂被树枝刮了不少伤痕。类似的工作,他每个月干10次左右。他的日结工资从50到200不等,有时在地里割两小时草也只挣50。

赵典和一个日结工朋友

半年前,赵典看着自己卡里的几千块钱,感觉太多了,他要给朋友杨树800。杨树31岁,也在大理流浪。他愣了一下,不好意思收,说要把自己没卖出的电助力自行车送给他,赵典接受了,然后放在扎帐篷的露营地供所有人用。

赵典希望自己保持贫穷,这会督促自己过勤俭的、劳动的生活。他需要靠贫穷保持清醒的状态,不被包括消费主义在内的各种概念裹挟。“比如我看见一家奶茶店,如果身上有钱,只会想喝哪一杯;但没钱的时候,想的是为了能消费起这杯奶茶,我们付出了什么代价?”而这些代价是他不愿承担的。

赵典和杨树同为流浪者,也都是做事的人,但两人对金钱的态度截然不同。杨树曾想找赵典合作营地民宿之类的,赵典拒绝了。杨树觉得,赵典希望做的事更偏公益方向,但杨树希望它能更商业化。

大理有太多以不同逻辑生活的人,比如杨树。他31岁,是赵典的朋友,也是大理的网红之一。杨树瘦高身材,小腿纤细紧实,一头长发,脸笑起来像开花。他曾经的伴侣海外留学归来,在上海当了十年白领,然后和出身农村、高中学历的杨树结合。那时他们希望践行某种自然的生活理念,他们住在大理附近一座真正的荒山上,会遇见野生动物以及偷猎者的那种。他们保持所谓的开放式关系,并生了孩子。博主“峰哥亡命天涯”拍过他们,后来“一条”也拍过。现在他们分手了。

我在大理一场教育分享会上见到杨树,他分享了学习温柔分娩的经验,第二次是在大理图书馆,这时他在大理流浪近一年。杨树崇尚个性,尝试理解各种概念,是个开朗的人。回看过去的经历,虽然当时两人过着看似世外桃源的生活,但关于生活的一地鸡毛的本质并没有改变。他们因为各种原因争吵,比如要不要用为数不多的存款买一辆二手车,比如女方对其他男性的态度让杨树嫉妒,或者女方试图建立的“女性共居计划”招徕的女性,对他总有莫名的指责——“又不挣钱又不干活,回家干什么?”——“那是我家啊…这个房子都是我建的。”他们两人最后在愤怒中结束了这段关系

杨树以前是那种即便有卧室,也要在天台搭帐篷住的人。但现在,他对成功的渴望称得上迫切,转变是从孩子降生之后发生的。那时他发现前任开始为金钱焦虑,为未来担忧。现在,前任带着女儿在江西,他在大理,前段时间音乐节,他去扮了几天人偶,赚了2000元,给女儿打过去800。除了这些,他也做不了什么了。所以他必须赚钱,杨树更喜欢用另一个词,“成功”。为了成功,他尝试过脱口秀,拍过访谈,现在和一位久居大理的朋友创业,项目大概和徒步相关。

杨树觉得他和赵典都热爱自由,但他没法做到和赵典一样放松。有时赵典说去哪里徒步,或者组织流浪活动,杨树也很感兴趣,但如果他把时间放在类似的事上面,他会觉得没有安全感。“我还是有经济压力,他能够得到满足了,我是满足不了。”杨树说。

“我们最大的差别,可能就是家庭背景太不一样了。”杨树说。

在杨树看来,赵典对金钱的抗拒来自家境的改变,“他很小的时候好像挺快乐的,但是家里有钱之后就(变了),”杨树说,“可能父母没有时间陪他。”

赵典是辽宁人,他的成长伴随着父亲生意的成功,之后他跟着去了上海,四年级去了新西兰。

赵典和新西兰的高中朋友去爬山

在面对父母时,赵典总表现出超乎寻常的冷静,或者说无视。他很少和父母联系。“我觉得他们一直是我的对立面,一直是我的敌人,一直逼我做我不想做的事情。”赵典说。

一天下午,我跟赵典去参加了一场直播,主持人是他的朋友。作为一个十几岁女孩的母亲,主持人和赵典聊起他的童年和父母,赵典觉得,所有的父母都是爱孩子的,但他们爱的方式几乎都是错的。

像大多经商家庭长大的孩子一样,赵典从幼儿园就开始寄宿,然后是小学。他觉得学校像监狱,周日回学校前,他总会想尽办法逃跑,妈妈在商场里追他,他不敢跑远,只能隔着一段距离。他总是哭,因为各种事,可能是上学、写作业或者弹钢琴,不记得了,能记得的是哭泣从来没有得到安抚。其实他的要求并不过分, “我就是想她陪着我,或者多在我身边待一会儿。”赵典说。

小学四年级,他和妈妈去了新西兰,父亲在国内赚钱。在赵典看来,母亲几乎不懂教育,更不会沟通。十几岁时,他们出现任何矛盾,妈妈只会指着鼻子让他闭嘴。演变到后来,变成“谁说话声音大,谁打断别人说话,谁就能主导”。他说。另一次,他在争执中无意踢了母亲一脚,他记得母亲的和呆愣的自己。后来,赵典觉得自己的记性变差了,因为“要回避和压抑那种痛苦”。 “其实可能父母和孩子走到我这一步是蛮可惜的。”赵典说。

很多人羡慕他的家境,但他觉得金钱在教育中并不重要。前几年他为了走出困境,自学了心理学,现在他觉得,最重要的东西反而是没有那么难给予的, “我爸有点可怜,他把力气(花在拼死拼活挣钱上了)。如果他有了一些心理学知识,他还会这样对他的孩子吗?他还会花很多时间去赚钱,而不是去陪伴他的孩子吗?”

小时候,父母经常带他认识工厂的下属,商场的朋友,他们希望赵典走上他们想要的道路。但现在赵典回忆起来这段经历,只觉得“在有一定财富背景中长大的孩子,一般都会看到这种社会的虚伪。”出于天生的敏感,那时他就观察到,饭桌上大家互相吹捧,心照不宣。作为孩子,他被要求端起酒杯跟叔叔讲两句,他不理解做这些的意义——长大后变成不屑——然后大人们继续说话,他很快走神。他总能发现一些荒谬的地方,比如那些金碧辉煌、摆盘精致的餐厅,总是很难吃。

回国之前,赵典不管去餐厅打工,还是做别的什么,父母总觉得他是“短暂休息一段时间,最终还是会上班的”。但是他们显然错了,于是无时无刻不想把他拉回原先的生活轨道。母亲问,“为什么你要过这样的生活?”他试图解释,但无果。在成都民宿的时候,父亲给他打电话,让他赶紧回家。他以为家里出了什么事,问了半天父亲才说是工作上的,他说那算了。家里也尝试给他介绍相亲,他一身流浪汉打扮就过去了。他坚定地拒绝家人资助,唯一收过老叔的几千块钱,因为老叔说不收就不认他这个侄子。

“你没有看到你妈妈的优点。”在直播结束后,沈丽萍对赵典说。她是蒲公英教育发展基金会理事长,在新西兰就认识赵典的母亲。沈丽萍讲起赵典母亲,她带着赵典在国外生活多年,在新西兰成立了一家话剧社,自己募资,招募演员,排戏,卖门票。她还是新西兰一家华人电视台的主持人,她们最初相识就是因为一次采访。在沈丽萍看来,赵典的母亲能力强且为人善良,更是爱自己的儿子,或许是她喜欢的小资生活让赵典不习惯。

至于父亲,赵典依然觉得和他有价值观的冲突。之前父亲在上海买了套别墅,要带他去看装修。赵典问“为什么要搞这么一个东西?”父亲说节假日可以和亲戚朋友聚会。赵典无法理解,“想聚会的话,去哪里不都可以聚吗?”

只有在谈论父母时,赵典才会表露出急切,声音提高,平时他总是淡淡的。今年夏天赵典回上海,正赶上生日。父亲说请他吃饭,想吃什么?他说那就吃麦当劳吧,小时候过生日,最开心的就是爸妈带他吃麦当劳。

“最差也就是这样了”

七月的傍晚,赵典带着几位参加流浪活动的人,到亚朵天台上聊天。赵典盘着腿坐在台阶上,参与者们坐在地上,他们看起来三四十岁,喜欢讨论教育和哲学问题。赵典和他的朋友们把附近的亚朵大堂当作客厅,以及办公空间,有多人活动就坐电梯去天台。后来发现那里的洗衣房不用投币,还有洗衣液和柔顺剂。不过要早上六七点过去,之后会有工作人员使用。当他们蓬头垢面坐在大堂里,充满边界感的工作人员只会问,“先生有什么需要吗?你说‘不需要不需要’,只要脸皮够厚就可以了。”赵典说。

赵典经常在大理组织流浪活动,参与的大多是好奇这种生活方式的城市人群。在他看来,流浪可以是生活方式,也可以是一种工具。不少参与者告诉他,流浪活动“对我很有启发”,“如果你知道(最差也就是这样了),你就不会那么焦虑,就更有底气选择自己想要的生活方式。”

二树是赵典大理流浪活动的早期成员之一。他来自湖南,86年生人。他原本有一份修理共享单车的工作,今年4月来到大理。他认为之前的生活方式不是自己想要的,颈椎和腰都不舒服。二树通过短视频认识了赵典,对于流浪生活,二树不适应的地方是睡眠不好,每天只能睡四五个小时,夏天帐篷闷热,蚊虫多,冬天寒冷。但赵典似乎毫不在意。昨晚大理又下了雨,赵典的防潮垫搭在帐篷上晾晒,邻居问他昨晚睡得怎么样?“睡得挺香的。”赵典说。

赵典有时会发视频,讲述自己从富二代到做日结的经历。但最常见的评论是,“因为你有特权。”这让赵典感到愤怒。他希望做的事,是证明所有人都有自由生活的权利。于是去年在上海,他第一次开始流浪,假装自己一无所有,找到废弃的楼层扎帐篷。那里是毛坯房的样子,灰尘很大,散落着垃圾。流浪的初体验并无不适,在这之前,他已经去过非洲、印度和川西,习惯户外生活。

2022年底,赵典去印度旅行

他开始越来越多地和不被看见的人打交道,比如保安。在上海,他住在楼道里。保安让他别在这里睡,同时跟他聊起来,问他为啥要睡在这里。保安知道上海有一个月几百块钱的住处,建议他过去。赵典认为他们都是很好的,不好的那些不记得了。“因为他们很能理解你,你知道吧,”赵典说,“因为他们就是那种经济情况的。”

除了组织流浪,赵典在大理做的另一件事是教育。我第一次见到赵典时,他在参加一场教育讨论会,由沈丽萍组织。参与者多是母亲,她们在大理生活多年,实行homeschool的教育方式,也就是在家学习。去年9月,赵典从上海来到大理,他看重这里新式教育的氛围。大学的时候,他就想创办一所“梦想学校”,让更多孩子找到心中热爱。现在,他的项目是“去玩”,他发布“任务”,并带孩子参与,可以是剪片子、摄影,也可以是洗盘子。项目是公益性质的,孩子完成任务后会得到家长给的奖励。

之前他帮一位母亲带孩子,孩子六七岁,妈妈离开了,总是哭。赵典陪着她,诚实地告诉她妈妈去工作了,她需要跟他待在一起。他不想欺骗孩子,更不会拒绝回应。孩子要跑,赵典也不阻拦,只是默默跟在身后。据赵典说,他希望孩子有选择权——这是他儿时缺少的东西。“就像一个小孩学走路,总是摔,”他说,“但这样才能学会走路。”如果想拿刀切菜,那就切,切伤了就切伤了,以后他会小心。孩子不想上学就可以不上学——homeschool一样是很好的,甚至他认为是更好的教育方式。

他认为人应当是生长出来的,人类自然而然地拥有一切。父母的作用是给孩子无条件的情感支持,而非干涉。赵典告诉我,他从小就不喜欢刷牙洗脸,现在他自由了,于是不刷牙,只用牙线,但自己的牙齿也没怎么样。当然,如果以后牙齿坏了,或许他会刷的。

恐惧本身是一种束缚

在大理,赵典和所有人都相处融洽,但所有人都相信,赵典和自己不一样。一位营地的大哥告诉我,“虽然他自己分得很清楚,但是再怎么样,继承权还是在他身上对吧……过几年他可能改观了之后,他想要随时都可以。”或者更玄乎一点,杨树认为,赵典比那些生活所迫的流浪者身体更好,“心情不一样,”杨树的意思是,赵典有选择的权利。

关于财产继承的问题,赵典认为,如果父母并没有留下分配方案,他会继承财产,并捐给他信任的项目。那时的他不一定还在流浪,但总归“自己的生活用不上这些钱”。

对他本人来说,他的的确确不想回到原来的生活了。彻底成为流浪汉之后,他获得了一些此前从未有过的觉悟。前段时间回上海,赵典看着街头和地铁里的人,发现他们并不开心,忧愁写在脸上。原先他也是其中一员。他形容那是一种清醒的感觉,就像吃了《黑客帝国》里的红色药丸。

随着流浪生活的持续,他开始越来越多地质疑世界。比如,大家都认为预防是保持健康最重要的手段,但他认为,更好的方式是把自己暴露在一些挑战中,让身体更加强壮。经受寒冷和风雨是必要的。前段时间他摔到小腿,没做任何处理,伤口自然愈合,结痂,露出鱼鳞般的皮肤。

道德、教养和礼貌似乎也不重要了。“它存在的意义是牺牲一下你自己,让整个群体可以更好地运转。”他说,“它没有一个比让自己爽更深的意义。”但对赵典来说,让自己爽就是最大的意义。“与其说你担心爽的后果,不如你先爽了,然后承担后果,后果也就没有那么可怕了。你就不会有那么多内耗。”赵典说。他觉得人不能既要又要,你很难一边做机械的工作,一边维护自己的创造力;很难在选择彻底自由的同时,获得安全和舒适的保障。

他的轨道离父母和曾经的生活越来越远。爸妈最近几年迷上坐游轮旅行,叫他一起,他从不想跟他们一起去。这种抗拒里甚至包含执拗。回上海家里看到是龙虾鲍鱼,他拒绝,“就算我本身喜欢(吃),但如果它是带着这种标签的,我也不喜欢。”

他上次回上海的家,到小区门口,他穿着破衣烂衫,没有门禁卡。他让保安开门,保安阴阳怪气,“真把这当自己家了?”他毫不犹豫地对保安竖了个中指。保安骂他,他对骂。保安说要打他,他说你过来我打死你。后来他告诉我,他并非不清楚代价,“我做好准备他捅我一刀。”赵典说。

他不在意别人看自己的眼光,现在更愿意听那些需要帮助的人说话。在非洲的时候,他因为没带护照进了看守所,在看守所里跟很多底层人关在一起,有一位当地的农民,他给地主付钱承包一块地,但地主撕毁了租约,贿赂警察把他抓了起来。他感到愤怒,但无能为力。

他希望能帮助更多人,他深知不了解他们的生活,“至少我在经济上可以(跟他们类似)”。他在B站认识了一位在上海做日结的女生。据这位女生说,她意外怀孕,但没钱生下来,就找赵典借钱。他也不知道女生说的是不是真的,但还是把身上的几百块钱给她了,当然没指望还。他想万一她是真缺钱呢?以及,他希望让对方意识到,哪怕在最绝望的时候,这世界上是有愿意帮助她的人的,这也许能让她坚持下去。

有个很多人问过的问题,如果老了,病了,怎么办?赵典的答案很简单,认命。看到时候还想不想活,想活就找找人援助,不想活就简单了。一切都关于成本与收益,如果长寿和稳定的代价是失去自己的面目,赵典认为并不值得。更深刻的原因是,恐惧本身就是一种束缚,他要战胜它。

赵典不希望自己的生活被他人,或者被自己的恐惧支配,也认为没有人应当如此。他最骄傲的事是始终没有被世界改变,“很多人对自己的生活不满意,但是他们在某个时间点, 也不再去寻找让自己满意的生活了,他们接受了人生给他们的安排……我一直没有接受这个,除非给我一个自己满意的。不然我是不接受的,就算是差一点我也不接受。”