塞尔中文屋:当众“调戏”Hinton

2025-11-30 09:25:15 · chineseheadlinenews.com · 来源: 量子位

哲学家约翰·塞尔去世了,享年93岁。

你或许对他的名字并不熟悉,但对他提出的思想实验“中文屋”一定不会陌生。

这一于1980年提出的实验,后来被放到了与“图灵测试”并列的地位,被视为人工智能哲学史上的经典命题。

它不仅挑战了机器是否能“理解”的界限,也迫使人们重新思考心灵的本质。

半个多世纪后,当GPT等大型语言模型登上时代舞台,人们仍在追问:它们究竟是在模拟理解,还是已经生成理解?

而在学术之外,70年代的一场电视录制,至今仍让深度学习之父Hinton记忆犹新——

半个世纪过去,他仍然难以忘怀那次“被塞尔戏耍”的经历。

那么,这位让Hinton耿耿于怀大半辈子的人工智能先驱,究竟做了什么?

中文屋又为何偏偏选作中文?

塞尔二三事

在回顾塞尔的生平之前,不妨先从两则轶事说起。

正如开头所言,上世纪70年代的一场电视录制中,塞尔当众“戏耍”了年轻的杰弗里·辛顿(Geoffrey Hinton)——这场插曲令后者耿耿于怀半个世纪。

直到2022年,在与斯蒂芬·汉森(Stephen Hanson)的连线访谈中,Hinton仍将那次节目称为一次“极其痛苦的经历”。

事情的起因是,Hinton与塞尔被安排共同录制一档电视节目。

录制前,Hinton特意向丹尼尔·丹尼特(Daniel Dennett)请教是否该参加。

(丹尼尔·丹尼特是美国当代哲学家、认知科学家,与塞尔齐名但主张完全相反,其强调意识与智能可以在计算与进化框架中得到自然化解释,反对“心智不可被算法化”的观点,著有《意识的解释》)

丹尼特劝他“最好别去”,但Hinton以为,只要事先与塞尔约好不谈“中文屋”就没问题。

结果节目一开场,塞尔便举起麦克风道:

今天我们要和连接主义者Geoffrey Hinton对话,他当然不会对中文屋实验有任何问题。

这一手直接打破了约定。Hinton当场懵住,却又无法当众反驳,只得硬着头皮回应。

塞尔随即展开了“哲学拷问”:

如果我们把你大脑里的每个神经元都换成芯片,慢慢地我们就失去了Hinton,他,就~消~失~了。

Hinton彻底无语。制片人看不下去,悄悄对他说:“你得强势一点!”

Hinton心想:天哪,我还要更强势?

于是,在那场冗长录制中,Hinton只是默默看着窗外,像极了一位知名表演艺术家。

最终,两小时的录制被剪成一小时成片。

五十多年后,Hinton仍清晰记得那次节目录制的细节:ITV的演播室、绿幕墙、现金红包……无一遗忘。

所以,虽然不能说老爷子的腰是塞尔害的,但心理健康这一块塞尔多少得负点责。

要理解这场尴尬交锋,还得回到学术分歧的根源。

Hinton早年和Rumelhart、McClelland等人以并行分布式处理(Parallel Distributed Processing, PDP)闻名,主张心智并非像计算机程序那样在符号上进行规则运算,而是一个分布式网络,通过神经元之间的激活模式来表征知识,即所谓的连接主义。

塞尔则将人工智能一概视为“符号操作系统”,并未区分符号主义与连接主义。

这使得Hinton在与他辩论时,被迫在对方的语义框架内作答——

一场注定不对称的辩论。

第二个轶事,出自《纽约时报》的讣告。

有一次,塞尔得知某门哲学导论课的宣传册上,印着三位哲学家的照片——勒内·笛卡尔、大卫·休谟,还有他自己。

塞尔看了看,淡淡地来一句:

“那另外两个是谁?”

这句话狂得离谱,却又极有塞尔的味道。

这让人不禁想起他那位曾在隔壁剑桥成名的前辈——维特根斯坦。

传闻维特根斯坦当年被罗素引进三一学院时,也问过一句同样传奇的话:

“亚里士多德是谁?”

虽然塞尔的乖张气质更像维特根斯坦,但他偏偏进了隔壁的牛津——选择当时与维氏齐名的语言哲学家约翰·奥斯汀作为导师。

《卫报》在形容这一师徒关系时,用了一个极妙的比喻:

塞尔那种牛仔式的直率,与奥斯汀那种迂腐、内敛的英伦贵族气质,格格不入。

这种离经叛道,甚至带点道德争议的气质,也成为塞尔一生的底色。

塞尔全名——约翰·罗杰斯·塞尔(John Rogers Searle)1932年7月31日生于美国丹佛。

19岁时,他获得了罗德奖学金,从威斯康星大学麦迪逊分校转入英国牛津大学。

在奥斯汀指导下完成学位与博士论文后,他于1959年加入加州大学伯克利分校,任教长达六十年。

他以犀利直言著称:

当哲学家就像谋杀:每天早上醒来,对着一堵砖墙,用头去撞,直到撞出一个洞。

塞尔一生不断与主流理论对抗。与丹尼特、德里达的争论,是二十世纪后半叶哲学史上的标志性场景。

1980年,他发表了著名的“中文屋”思想实验,矛头直指强人工智能。

在意识问题上,塞尔同样锋芒毕露。

他以科学为评判标准,与神经科学家结盟,主张心智经验源自大脑功能,否定一切模糊的“精神”概念,认为那与“显而易见的物理事实”相悖。

对他而言,意识只是神经放电的产物,“让脑科学家去研究它如何运作吧。”

塞尔也常与后现代主义者对立。后者质疑人类能否获得客观真理,认为现实总被主观经验过滤。

塞尔则坚称:从一个角度看事物,并不意味着看不到真实本身——正如仅见沙发正面,仍然是在看沙发。

然而,塞尔的晚年蒙上阴影。

2017年,他因多起性骚扰指控被伯克利撤销荣誉教授头衔,其以他命名的“塞尔中心”随即关闭。

此事引发轩然大波,使这位曾被视为“理性象征”的哲学家一度成为舆论众矢之的。

以至于在塞尔去世后,主流媒体关于他的讣告几乎全都姗姗来迟。

他是9月16日去世的,但一个月后才被主流媒体陆续报道。

即便如此,他的影响依旧深远。哲学家爱德华·菲瑟(Edward Feser)感叹:

像克里普克 (Kripke)、普特南 (Putnam)、丹尼特 (Dennett) 和福多 (Fodor) 这样的哲学家,都登上了《纽约时报》和《卫报》等主流媒体的讣告。但狙桃所知(有谁知道别的消息吗?),至今仍然没有约翰·塞尔的这类讣告,而他的声望丝毫不减于他们。这既荒谬又不公。

他的一生,既以锋芒立名,也以争议收场。

而“中文屋”——那个让Hinton噤声、让AI研究者沉思的思想实验——或许正是塞尔最具代表性的哲学遗产。

走出中文屋

这间屋子,几乎浓缩了塞尔全部的哲学立场与争议精神。

中文屋是塞尔于1980年提出的著名思想实验,旨在反驳强人工智能的主张。

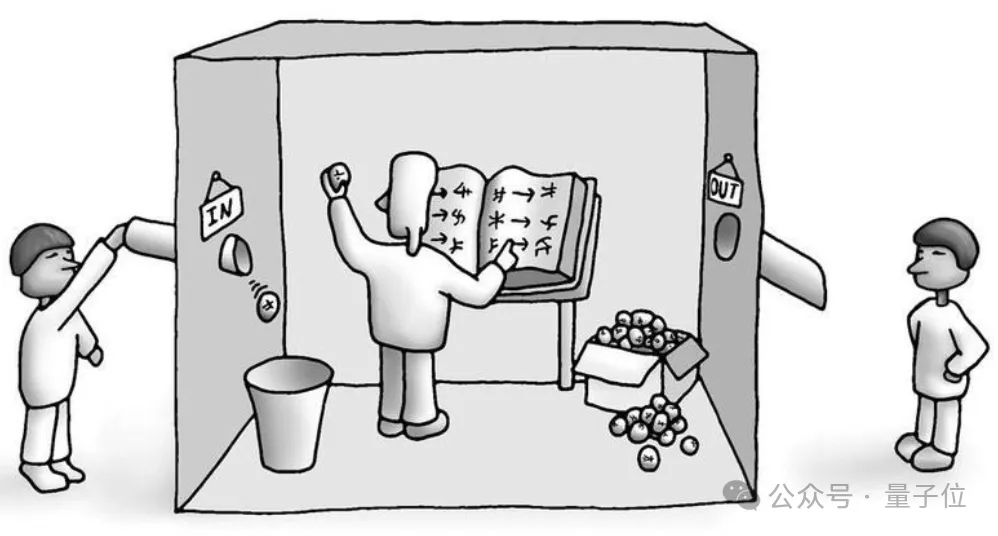

实验设想一个不懂中文的英语使用者被关在一个封闭的房间里,房间内有一本用英语写的规则书,指导如何根据输入的中文字符操作和输出中文回复。

尽管操作得非常完美,让房间外的人误以为房内的人懂中文,但房内的人实际上并不理解中文的语义。

塞尔由此论证程序只能模仿智能的形式(语法层面),但不能拥有真正的理解能力(语义层面),强调智能不仅是程序处理,而是要能建立符号与对象间的语义联系。

这一论证质疑了图灵测试的有效性。塞尔认为,机器虽然可以在行为上表现出“智能”,但那并不意味着它真正理解了信息。

换言之,程序的运行并不等同于人类的理解。

计算机只是一个符号操作的系统——它按照规则操纵符号,却无需知道这些符号代表什么,也不必理解它们的含义。程序的运作完全是语法性的,仅涉及形式结构。

而人类的理解则不同,它不仅依赖符号和语法,更依赖对意义的把握。

因此,能否通过图灵测试,与是否真正理解之间存在本质差异:前者停留在形式符号的语法层面,后者则关乎符号所承载的语义层面。

中文屋的影响持续至今。人们在面对GPT等语言模型时,仍常以此为喻:它们只是统计模式的堆叠,只是在“模拟理解”,而非“拥有理解”。

就像一个不会中文的人,凭规则书应答,句子虽通顺,却无真正意义。

然而,AI是否真的只能处理数据,而无法理解内容?

这一争论从未停止。其核心问题,也许并非“机器能否理解”,而是“理解意味着什么”。

早在80年代,玛格丽特·博登就在《逃出中文屋》一文中指出:

重要的问题不是一台机器何时理解了某件事情?(这个问题暗示存在着某个明确的断点,理解在那里终止了,这是一种误导),而是为了能够作出理解,一台机器(无论是不是生物的)必须能够做到哪些事情?

——这将焦点从“是否理解”转向“理解如何生成”,从哲学陷阱回到可操作的科学研究。

人工智能先驱约翰·麦卡锡也批评塞尔混淆了两个层面:他把执行计算的人(比如塞尔本人)所具有的心理特质,和被计算所模拟的过程(例如理解中文)混为一谈。

换句话说,在中文屋里的塞尔本人当然不懂中文,但这并不意味着整个“中文屋系统”不能理解中文——就像一个神经元不懂语言,但大脑能理解语言一样。

心理语言学家史蒂文·平克(Steven Pinker)则认为,塞尔只是在讨论我们对“理解”一词的用法,而没有触及可观测的科学问题。

在当下,Hinton对这一争论给出了新的视角。

在一次访谈中,他回应中文屋时表示:

大型语言模型确实“理解”语言——尽管这种理解是以模拟人类认知的方式进行的。这些模型会为单词分配特征,并分析这些特征之间的相互作用,就像人脑处理语言的方式一样。

换言之,亿万特征的互动本身,本就是一种理解。或许,这正是我们迄今为止对大脑语言处理最接近的模拟。

可能正如费曼所言:“What I cannot create, I do not understand.”

只有当我们不再执着于“什么是理解”,而是在创造与构造中重新生成理解,人工智能才有可能触及“理解”的本质。

最后,说句题外话。

至于为什么选择中文,塞尔后来在访谈中轻描淡写地说:

选一种我完全不会的语言,比如中文,然后假定有人编写了一个“理解中文”的程序。

这一选择看似随手,实则意味深长。

对此,网友们提出了两种颇具说服力的解释:

首先,塞尔的选择或许反映了西方语境中的文化刻板印象。

英语中常说 “It’s all Chinese to me”,意为“我完全听不懂”,类似“It’s all Greek to me”。

“中文屋”的隐喻力量,部分来自这种对“可操作但难理解”语言的想象。

其次,拉丁字母语言之间往往有词形或语源可辨,即便不懂法语、德语,英语使用者仍能猜出部分意思。

中文独立的文字系统则彻底切断了这种可能,使“不可理解”更为彻底。

也许正因如此,塞尔的“中文屋”才能成为哲学史上最具隐喻张力的思想实验之一——

一间封闭的屋子,折射出人类对“理解”的困惑。