【名篇赏析】读梁实秋《把快乐种在心里》

2025-11-23 06:26:16 · chineseheadlinenews.com · 来源: 看中国

民国大师梁实秋的文字,在红叶季节的氛围中显得格外有味道。(图片来源: Adobe stock)

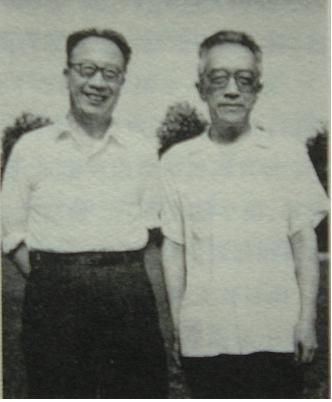

梁实秋(左)胡适(右)在中央研究院。(图片来源:公有领域)

有的散文精品,读来就像品一壶好茶,初入口时觉得平淡无奇,细细品味却发现层次丰富,回甘悠长。秋日午后重读梁实秋的《把快乐种在心里》,窗外正是红叶季节,入秋以来,每日乐见满树的枫叶从翠绿渐变到金黄再到绯红,一展那种层次分明的美,而民国大师梁实秋的文字,恰恰在这样的氛围中显得格外有味道。

梁实秋运笔高明,一开始便用了欲擒故纵的手法,先抛出“天下最快乐的事大概莫过于做皇帝”这一普世的想像,随后笔锋一转,用西班牙国王那句“五十年仅有十四天真正幸福”的话,瞬间戳破了这个虚幻的泡沫。强烈的反差力,将读者拉近现实,也为文章奠定了向内求索的基调。

我们普通人总以为帝王将相、富豪名流才是人生赢家,却没想到连坐拥天下的君主都在为“没有快乐”而发愁。梁实秋显然深谙人性,他知道人性中的那点对权势的羡慕,但他偏不让你安于这种想像,硬是要把你从虚妄的追逐中拉回生命的本真。

紧接着,那则“一个快乐人的衬衫”的寓言更是点睛之笔。使者们满世界找快乐的人,朝廷显要有烦恼,豪门大户有苦衷,到头来最快乐的竟是个连衬衫都没有的农夫。这个结局妙就妙在它的荒诞与深刻并存。农夫在物质上一无所有,却在精神上无欲无求,将快乐的锚点牢牢钉在了内心。就好似禅宗讲的“空”,看似什么都没有,却蕴含着无限可能。

梁实秋的论证并未停留在寓言层面,他引用禅宗大师的对话:“饥来吃饭,困来即眠”。道出了快乐的秘密。我们凡人吃饭时想着工作,睡觉时盘算明天,心思永远不在当下,自然也就体会不到当下的美好。梁实秋的快乐观,正是对这种专注精神的注解。

梁实秋对叔本华哲学的引用也很有意思。按照叔本华的观点,快乐只是痛苦的暂时消除,没有独立的实体性。听上去颇为悲观,但这篇文章巧妙地化解了这种消极情绪。引用梁任公的话:“人生最快乐的事,莫过于看着一件工作的完成”,这就把叔本华的“消极”转化为积极的创造观。肯定了工作过程中的苦与乐交织,将完成工作后的成就感,定义为一种更纯粹、更持久的快乐。

梁实秋的高明之处在于,用平易近人的文风讲述高深的智慧。一会引述叔本华,一会谈论光膀子的农夫,文字雅俗共赏、充满烟火气。文章的后半部分告诉我们,如何在平凡生活中发现快乐:“良辰美景,赏心乐事,随处皆是。”

这句话说得轻松,做起来却需要一颗柔软而开放的心。小鸟跳跃,猫狗酣睡,路人微笑,这些微不足道的小事,在作者眼中都成了快乐的源泉。

昨天傍晚我走过公园,看到一位老人静静地坐在长椅上看夕阳,他的神情那么专注,仿佛整个世界只剩下那轮橙红色的太阳。那一刻的画面与梁实秋说的“只要把心胸敞开,快乐也会逼人而来”重叠在一起,十分美妙。对细节的捕捉和珍视的能力,也是梁实秋在这篇散文中所倡导的快乐观。

说到底,快乐真的需要“种在心里”。外在的条件会变,但内心的那份澄明与知足,才是快乐取之不尽的源泉。

梁实秋的这篇散文,以最朴实的语言提醒我,从虚幻的追逐中抽身出来,重新与当下、与自我相连。正如这个秋天,满城红叶原本只是自然的寻常更替,但只要我们肯停下脚步细看,便能从中收获整个季节的美好。

“总之,快乐是一种心理状态。内心湛然,则无往而不乐。”(图片来源:Adobe Stock)

附录:梁实秋先生原文《把快乐种在心里》

天下最快乐的事大概莫过于做皇帝。“首出庶物,万国咸宁”。至不济可以生杀予夺,为所欲为。至于后宫粉黛三千,御膳八珍罗列,更是不在话下。

清乾隆皇帝,“称八旬之觞,镌十全之宝”,三下江南,附庸风雅。那副志得意满的神情,真是不能不令人兴起“大丈夫当如是也”的感喟。

在穷措大眼里,九五之尊,乐不可支。但是试起古今中外的皇帝于地下,问他们一生中是否全是快乐,答案恐怕相当复杂。西班牙国王拉曼三世(Abder RahmanⅢ,960)说过这么一段话:

我于胜利与和平之中统治全国约五十年,为臣民所爱戴,为敌人所畏惧,为盟友所尊敬。财富与荣誉,权力与享受,呼之即来,人世间的福祉,从不缺乏。在这情形之中,我曾勤加计算,我一生中纯粹的真正幸福日子,总共仅有十四天。

御宇五十年,仅得十四天真正幸福日子。我相信他的话,宸谟睿略,日理万机,很可能不如闲云野鹤之怡然自得。

于此我又想起从一本英语教科书上读到一篇寓言。题目是“一个快乐人的衬衫”。

某国王,端居大内,抑郁寡欢,虽极耳目声色之娱,而王终不乐。

左右纷纷献计,有一位大臣言道:如果在国内找到一位快乐的人,把他的衬衫脱下来,给国王穿上,国王就会快乐。

王韪其言,于是使者四出寻找快乐的人,访遍了朝廷显要,朱门豪家,人人都有心事,家家都有一本难念的经,都不快乐。

最后找到一位农夫,他耕罢在树下乘凉,裸着上身,大汗淋漓。

使者问他:“你快乐么?”农夫说:“我自食其力,无忧无虑!快乐极了!”

使者大喜,便索取他的衬衣。

农夫说:“哎呀!我没有衬衣。”这位农夫颇似我们的禅门之“一丝不挂”。

常言道,“境由心生”,又说“心本无生因境有”。总之,快乐是一种心理状态。内心湛然,则无往而不乐。吃饭睡觉,稀松平常之事,但是其中大有道理。

大珠《顿悟入道要门论》:“有源律师来问:‘和尚修道,还用功否?’师曰:‘用功。’曰:‘如何用功?’师曰:‘饥来吃饭,困来即眠。’曰:‘一切人总如是,同师用功否?’师曰:‘不同。’曰:‘何故不同?’师曰:‘他吃饭时不肯吃饭,百种须索,睡时不肯睡,千般计较。所以不同也。’律师杜口。”

可是修行到心无挂碍,却不是容易事。我认识一位唯心论的学者,平素昌言意志自由,忽然被人绑架,系于暗室十有余日,备受凌辱,释出后他对我说:“意志自由固然不诬,但是如今我才知道身体自由更为重要。”

常听人说烦恼即菩提,我们凡人遇到烦恼只是深感烦恼,不见菩提。快乐是在心里,不假外求,求即往往不得,转为烦恼。叔本华的哲学是:苦痛乃积极的实在的东西,幸福快乐乃消极的根本不存在的东西。

所谓快乐幸福乃是解除苦痛之谓。没有苦痛便是幸福。再进一步看,没有苦痛在先,便没有幸福在后。

梁任公先生曾说:“人生最快乐的事,莫过于看着一件工作的完成。”

在工作过程之中,有苦恼也有快乐,等到大功告成,那一份“如愿以偿”的快乐便是至高无上的幸福了。

有时候,只要把心胸敞开,快乐也会逼人而来。

这个世界,这个人生,有其丑恶的一面,也有其光明的一面。良辰美景,赏心乐事,随处皆是。智者乐水,仁者乐山。雨有雨的趣,晴有晴的妙,小鸟跳跃啄食,猫狗饱食酣睡,哪一样不令人看了觉得快乐?就是在路上,在商店里,在机关里,偶尔遇到一张笑容可掬的脸,能不令人快乐半天?

有一回我住进医院里,僵卧了十几天,病愈出院,刚迈出大门,陡见日丽中天,阳光普照,照得我睁不开眼,又见市廛熙攘,光怪陆离,我不由得从心里欢叫起来:“好一个艳丽盛装的世界!”

“幸遇三杯酒美,况逢一朵花新?”我们应该快乐。