研究实现水稻精准基因组编辑新突破

2025-11-22 17:25:11 · chineseheadlinenews.com · 来源: 中国科学报

精准、无痕的DNA插入与替换是植物基因组编辑领域的核心挑战,对作物育种技术升级、保障粮食安全具有重要意义。当前主流的精准编辑技术多数基于先导编辑(prime editing, PE)系统,而该技术核心专利的集中持有形成了对我国育种产业发展的关键性技术壁垒,显著制约了自主创新成果的产业化进程。

2025年11月18日,中国科学院遗传与发育生物学研究所/崖州湾国家实验室李家洋院士团队和北京大学现代农业研究院张华伟团队合作在Molecular Plant杂志在线发表重要研究成果:A Mortise-Tenon joint system facilitates precise targeted DNA insertion and replacement in rice(DOI:10.1016/j.molp.2025.11.006)。该研究开发了一种新型基因组编辑策略——“榫卯系统”(Mortise-Tenon joint system, MT)。该系统在水稻中实现了16.30%-59.47%的精准插入与替换效率,为植物基因组精准编辑提供了新工具,相关研究成果为作物遗传改良开辟了新路径。

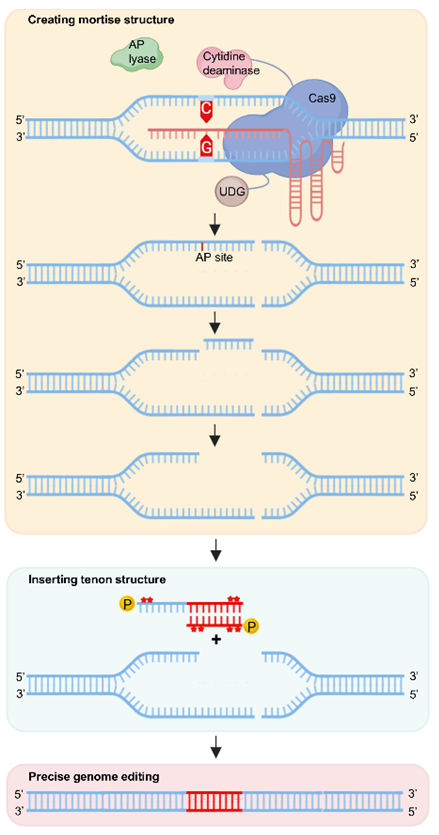

MT系统的设计灵感源于中国古建筑传统木工榫卯结构,核心在于构建 “榫头”(tenon)和“卯眼”(mortise)的精准互补配对。研究团队利用高彩霞团队此前开发的精准DNA删除系统(AFID)中的APOBEC-Cas9-UDG/AP裂解酶复合体,在基因组目标位点产生独特的双链断裂结构,即带有单链或双链5’-突出端的“卯眼”,同时设计带有互补5’-粘性末端的双链DNA供体作为“榫头”,通过末端捕获作用实现供体片段的精准插入或替换。

MT系统工作原理示意图

该系统展现出三大核心优势:一是特异性强,MT2系统利用APOBEC3B对TC基序的特异性识别,可精准生成预期长度的粘性末端,有效避免非特异性编辑;二是适用性广,无论是单TC基序还是多TC基序的目标位点,均可通过设计对应粘性末端的供体实现高效编辑;三是功能全面,既能完成小片段的精准插入,也能实现片段替换,且编辑事件可稳定遗传给后代。在水稻GRF1、NRT1.1B、SLR1、D53和IPA1等多个基因位点的测试中,MT系统的精准编辑效率显著优于传统Cas9系统,最高达到59.47%,是Cas9介导编辑效率的10倍以上。

值得关注的是,MT系统在理论上具备大片段DNA编辑潜力。若能实现长链双链DNA供体的5’-粘性末端修饰,该系统有望突破现有技术对插入片段长度的限制,为作物复杂性状改良、关键基因簇导入等提供更高效的解决方案。目前,研究团队已针对MT系统的供体递送效率、大片段供体制备等关键技术进行优化探索。未来通过结合新型递送技术与供体修饰方法,有望进一步降低脱靶风险,实现基因组DNA大片段精准编辑,拓展该系统在更多作物中的应用场景。

北京大学现代农业研究院副研究员孙文静、科研助理朱瑶瑶、中国中医科学院博士生张秀华和中国科学院遗传发育所高级工程师孟祥兵为论文共同第一作者。北京大学现代农业研究院张华伟研究员和中国科学院遗传发育所/崖州湾国家实验室李家洋院士为论文的共同通讯作者。该研究得到山东省泰山学者基金、山东省杰出青年科学基金、国家自然科学基金和国家重点研发计划等项目的资助。