这3类食物是胆固醇王者

2025-11-06 02:25:32 · chineseheadlinenews.com · 来源: 搜狐新闻

杨阿姨今年刚刚步入退休生活,生活悠闲自在,家里餐桌也越发丰富。上周她和几位姐妹小聚,炖了一锅多料的“硬菜”红烧猪肝。席间大家越吃越香,还笑称补一补身体、活血养颜。

没想到,第二天医院例行体检,医生眉头微蹙地看着她的血脂报告,提醒她:“有些东西,真不能乱补啊!”

一番检查之后,杨阿姨才惊讶地发现,自己的胆固醇数值竟然高出正常范围30%。她疑惑地问:“不是说胆固醇可以通过运动控下来吗?”医生却无奈一笑:“未必。关键还是日常饮食,特别是有些食物,最好能管住嘴。”

那么,哪些食物才是真正的“胆固醇王者”?为啥第一种建议“一点都别吃”?答案,其实很多人都低估了。

很多人以为,只有高油高肉的食物才会导致胆固醇超标。

其实,有3类“隐形高手”,才是胆固醇的最大威胁。特别是第一种,医生建议高危人群应彻底远离。别等数据超标才后悔,今天就来深挖这些日常的健康“陷阱”,帮你学会科学预防血脂异常。

高胆固醇食物真面目揭秘,专家权威解读

我们总听说“胆固醇高,血管堵”,“得吃素戒口”,但胆固醇问题绝不仅仅是饮食“油”的问题。北京市疾控中心曾发布调查结果:超过48%的中老年人胆固醇摄入量超标。其中,生活中有三类食物,在胆固醇排行榜上常年“霸榜”,被医学界称为“隐形冠军”。

动物内脏:隐藏的“健康杀手”

动物内脏(如猪肝、牛肝、鸡心、猪脑等)中,胆固醇含量极高。以猪脑为例,100克含量高达3100毫克,远远超过《中华医学会膳食指南》推荐成年人每日胆固醇摄入上限(300毫克)。

吃一小块猪脑,胆固醇就超标10倍有余!内脏虽含铁、维生素A,但与血管斑块形成、动脉硬化高度相关,高血脂、冠心病、高血压人群尤其危险。

海鲜类“硬壳动物”:鲜美背后的隐忧

大虾、蟹黄、贝类、墨鱼等海鲜,尤其是蟹黄和虾黄等部位,胆固醇含量惊人。研究指出,蟹黄100克胆固醇含量高达 460 毫克,而一只螃蟹的蟹黄随便就超量。

华中科技大学的一项流行病学调查显示,高频摄入海鲜黄的中老年人,6个月后血脂超标风险提升25%,脑卒中几率明显上升。

蛋黄及高脂乳制品:容易忽视的来源

爱吃蛋黄、动物黄油、奶油、全脂奶酪?这些其实也是胆固醇大户。

一个鸡蛋黄(约20克)胆固醇含量约220毫克,虽然鸡蛋还是健康蛋白质来源,但一天吃3个蛋黄胆固醇就已接近超标。全脂奶酪、黄油等高脂乳制品,长期过量摄入,也会造成血脂逐步升高。

坚持高胆固醇饮食,身体悄悄发生的3大变化

数据显示,若持续摄入超标胆固醇食物1-2个月,身体可能会出现三类变化,尤以第一种最易被忽视:

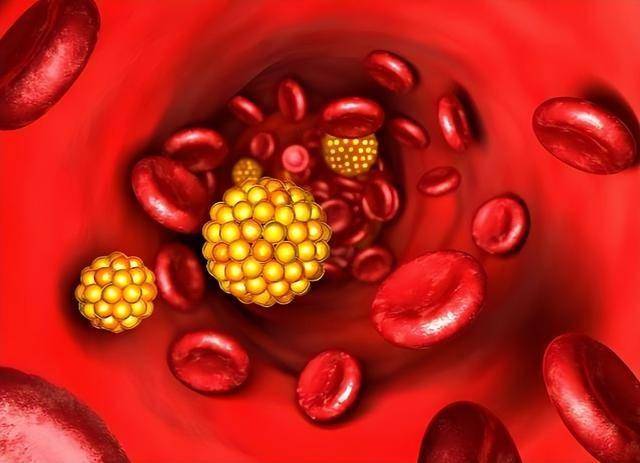

血管早期粥样硬化,心梗脑梗悄然逼近

胆固醇过剩时,血管内皮像水管结垢一样,变得粗糙、失去弹性。北京协和医院的心内科研究发现,持续内脏高摄入人群,三年内心梗风险高出常人2.4倍。很多人早期无明显症状,直到血管堵塞才发现已走到危险边缘。

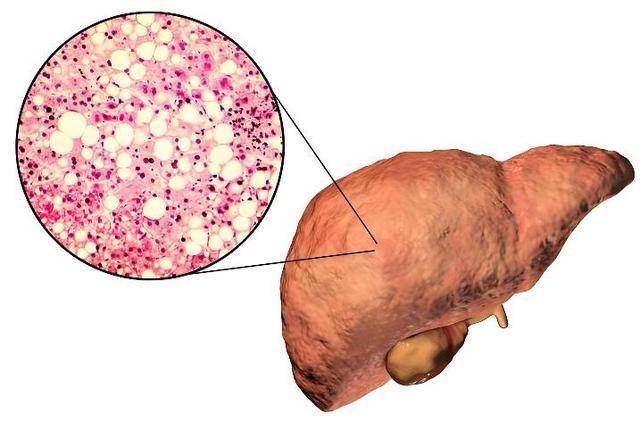

血脂失衡,脂肪肝、肥胖风险翻倍

长期高胆固醇饮食会造成低密度脂蛋白(坏胆固醇)升高、脂肪肝检出率提升至48%,同时会使腹部肥胖、三高发生几率增大。

器官负担加重,代谢紊乱,早衰加速

肝脏是胆固醇代谢主力,长期高负荷会降低其解毒、代谢效率。美国心脏协会研究指出,50岁后持续高胆固醇饮食者,3年内出现肝功能异常、皮肤暗淡、易疲劳等早衰表现者比例高达36%,而同龄低胆固醇摄入人群不到10%。

如何正确控胆固醇?三招日常改善建议

动物内脏,能不吃就不吃,半年控制胆固醇水平下降20%

中华医学会建议,高危人群应尽量避免摄入动物内脏,如实在喜欢,建议每月不超过一次,每次不超50克。控制频率和总量,是基础原则。

海鲜选择有技巧,淡黄去壳是关键,杜绝重口味烹饪

可以适量选白肉鱼、清蒸虾仁等低胆固醇海产,避免螃蟹、虾黄、多黄等部位;用清蒸、煮代替油炸、爆炒,减少调味料和胆固醇总量。