中国在中印边境建设珞瓦新村,收回多少藏南领土?

2025-08-05 17:25:20 · chineseheadlinenews.com · 来源: 搜狐网

在这两年错综复杂的中印边境对峙背景下,中国在藏南方向动了真格:投资8200多万元,在实控线以南建设起一座名叫“珞瓦”的新村。这村不只是安家落户那么简单,它标志着我国在边境争议地带的实控范围向南推进了5公里,直接把主权从“地图上”搬到了“地面上”。

咱先说结果:中国建设珞瓦新村,直接让实控范围向麦克马洪线方向推进了5公里。看着可能不多,但你要知道,这个区域本来是典型的中印争议地带,一寸一厘都得花巨大代价来“站稳脚”。

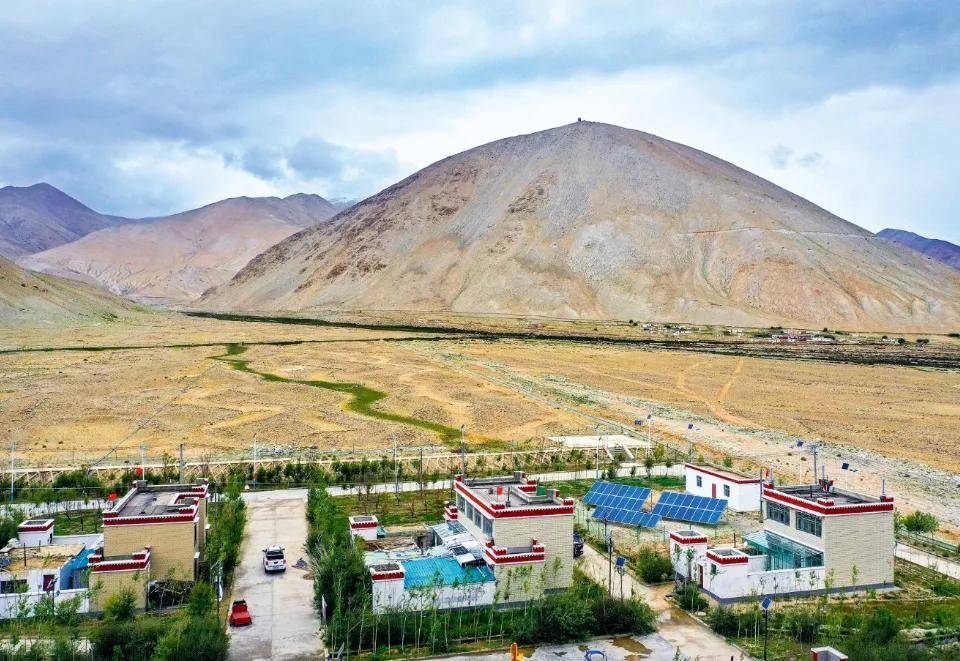

根据公开资料,珞瓦新村的选址就在隆子县扎日乡境内,周边是大山深沟,一度人迹罕至。但正因为地形复杂,印度也难以有效控制,中国才能通过抵边搬迁,把生活区稳稳扎在这片“灰色地带”。

随着新村的建成,这片区域已不再只是地图上的主权宣示,而是变成了实打实的行政管理、人口居住和公共服务区域。

有人算过这笔账:新村的建设至少让我们恢复了130平方公里左右的实际控制面积。这可不是临时哨所或者巡逻点,而是常住村庄、固定建设,跟“抢地盘”比起来,含金量高得多。

咱中国从来就不承认“麦克马洪线”,那是英国殖民时期强加给清政府的线,不仅荒唐,而且非法。但印度却把这条线当成了边界基准,在那边设立了所谓的“阿鲁纳恰尔邦”,控制着超过9万平方公里的藏南地区。

中国在1962年的对印自卫反击战打到过这些地区,后来为了战略主动权选择撤回到实控线以内。从那以后,虽咱们军队退了,但并不代表放弃了这片主权。而像珞瓦新村这样的抵边村,就是在和平时期,用建设的方式把主权一点点实实在在地“拿回来”。

过去几十年,中国一直在推进这类“实控推进”,把巡逻线逐步往南扩,像马加据点、形琼普张等都是关键节点,而珞瓦新村就像一颗关键的“补棋子”,卡在马加以南、印度控制线以北的地带,意义非同小可。

要让人在喜马拉雅深山住得下来,不只是盖几栋房子的事,基础设施必须一步到位。

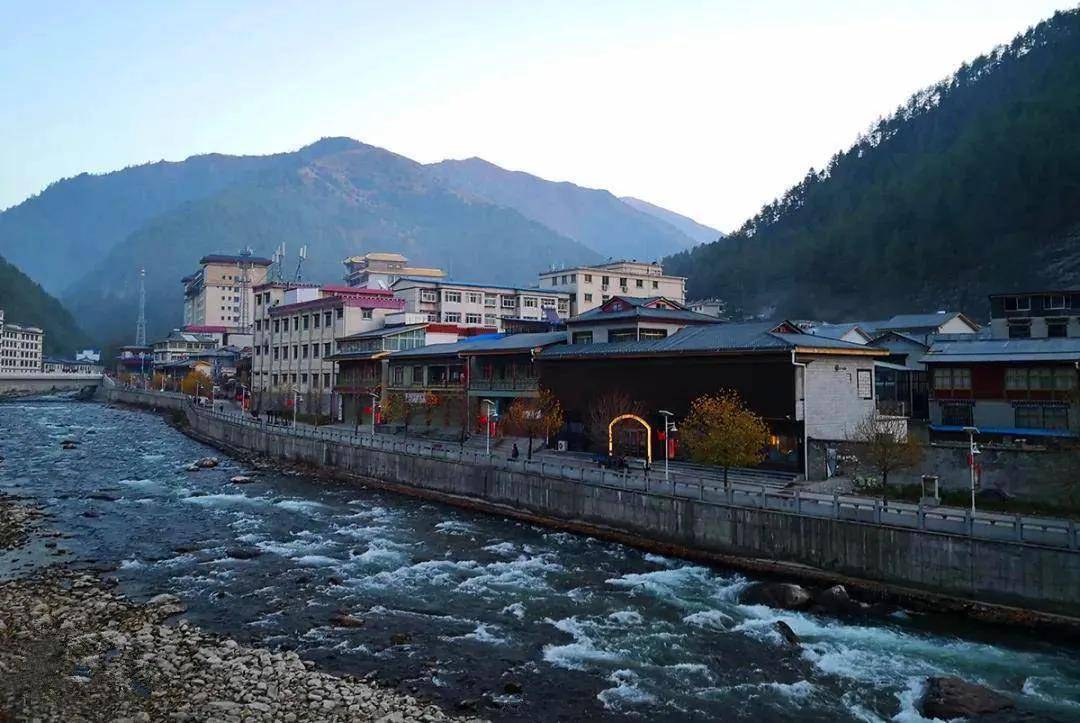

咱们说回珞瓦村,从2017年立项开始,总投资超过8200万元。建的不只是房子,还有水、电、网、路这些全配套设施,外加村民幼儿园、藏香厂、藏药种植基地、竹器加工坊……都建起来了。

2021年建成投用之后,不光让边民真真正正搬进了新房,而且生活条件明显改善。据官方数据显示,2022年珞瓦村人均收入达到2.9万元,2023年村集体经济收入突破10万元。

别小看这些收入数据,这说明人不是靠补贴硬撑,而是真的把边境当成了家。一个村要能自给自足、有产业链、有孩子上学、有老人看病,这就是治理能力的体现,也是主权落地的最好证明。

从地理上看,珞瓦村坐在扎日沟口,北边是中国的马加据点,南边就是印度控制的陇地区,说白了这是一个天然的“战略通道口”。

把村建在这,不只是为了让人住,还能和周边多个哨所、边防站形成联动网络。更关键的是,219国道贯通了整个区域,不但可以快速补给物资,还能在关键时刻调动兵力,实战反应速度能快上不少。

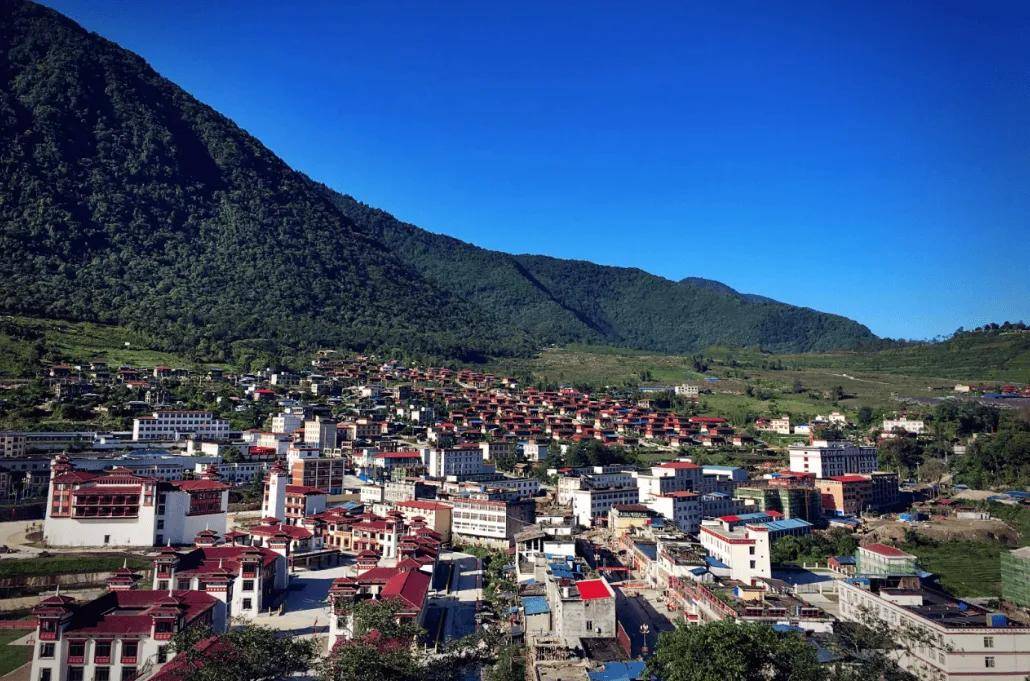

这套“抵边村+边防站+巡逻线+交通网”的组合拳,现在已经在中印边境不少地方铺开了,像楚鲁松杰、典角村、狮泉河镇等都是相似模式。每建一村,不只是多一个居民点,而是多一个战略支点,把整条边境变成了可以快速调动、快速反应的防御体系。

印度对这些抵边村一直非常敏感,印度媒体没少报道中国在边境“偷偷建村”,说这是“改变现状”,就是急了。

但咱们建村建在自己地盘上,合情合理,天经地义。国际上不少国家其实心里也清楚,中国不是靠扩张,而是用和平建设来推动边界管控稳定。谁也不能否认,一个有人口、有基础设施、有治理的村子,比一堆地图坐标更有说服力。

从国际法角度看,一个国家对某地的“有效管理”和“人口常住”是主权主张的核心依据。而这些抵边村,恰恰是最有力的证据。

珞瓦新村是个开头,还是个孤例?答案很明确——这是国家层面的系统性部署,绝不只是一个村子的事。

未来在东段藏南、中段巴里加斯、西段阿克赛钦,都会有更多这样的村落、乡镇逐步落地。这不仅是稳边固边的关键一步,也是在一带一路大背景下,为中国向南、向西打通“新走廊”的重要通道。

长远看这些村子也可能成为与南亚地区对接的前哨,为未来中印边境经济合作留下可能性。无论是发展边贸、生态旅游、交通枢纽,还是文化交流,抵边村都有机会派上用场。

中印边境上的争议从来不是靠嘴说能解决的,要让主权落地,最管用的办法就是“人进、村建、产业落”。珞瓦新村正是这种思路的典型代表,不但把主权推进了5公里,更标志着我国在藏南方向拿回了130平方公里实控地带。

这事说起来是军事话题,背后却离不开百姓的生活、交通的建设、经济的支撑。稳住这些村子,中国边境才能真正“稳如磐石”。咱们每建一村,就是在这场边境角力中多添一份胜算。