中国高校陷信任危机 招生不足 新生拒入学

2025-08-05 08:25:33 · chineseheadlinenews.com · 来源: 大纪元

7月底至8月中正是大陆高校发送录取通知书之际,大陆各高校的学费出现暴涨30%、甚至是50%的状况,大陆社媒众人聚焦这两年的高校招生不足,很多考生对高校产生信任危机,放弃录取通知书。

分析认为,这是教育产业化与体制僵化的双重恶果,掏空了家长的家底,孩子却毕业即失业。

高校招生与报名之间缺口很大

目前正是大陆各大高校发送录取通知书的之际,一般是从7月上旬至中旬,最早的是军校、公安、部分特殊类型院校,随后7月中旬至下旬是985/211、重点大学居多,7月下旬至8月上旬,基本是普通本科院校,而8月上旬是民办本科、独立学院等,最后8月中旬至月底是专科学院。

2025年全国高考报名人数十年来首次减少,为1335万,2024年全国高考报名人数为1342万。据教育导向分享近日统计,2025年本科批次录取结束。六十余所高校无法完成招生,历史罕见。

近期,大陆社交媒体一直聚焦在大陆各类高等专科学校这两年的招生录取情况、学费涨价情况,尤其是考生、家长开始清醒思考,接不接受来自学校的录取通知书,并由此带出中国的深层社会问题。

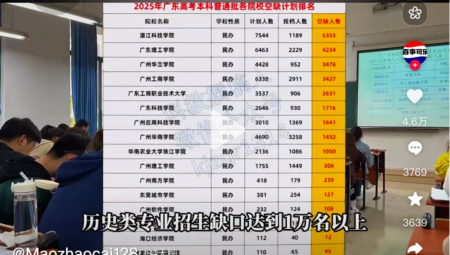

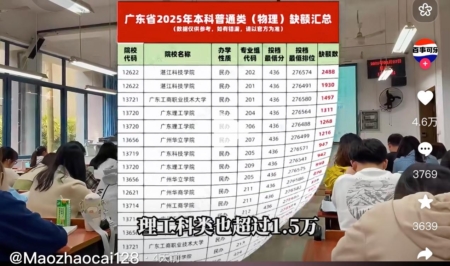

据透露,今年各高等大专院校计划招生的跟报名之间缺口很大。光广东历史类专业招生缺口就超过1万名以上,而理科类的招生缺口也超过1.5万名以上。

学费飙涨 压垮工薪家庭

近期,中国高校学费普遍涨价。新浪财经报道,2025年夏天,大学标志性的“5000元时代”已经宣告结束,大学学费或将迈入“万元时代”。民办高校涨得更猛,上海中侨艺术类本科学费年费4.3万元,南京传媒学院播音专业上涨1万元,总价直逼5万。

小红书教育播主“智慧育儿”博主指出,有数十所高校集体上调学费,整年学费直飙10.5万元,本科四年仅学费就达42万元,这还未计住宿与生活费。部分中外合作专业的涨幅更为惊人,去年3万元的专业,今年涨至4.5万元,明年甚至可能直逼6万元。

她直言:“这哪是上大学,简直是拼爹拼妈的家底。”

大纪元先前报道,北京交通大学今年学费从8.5万元涨到10.5万元,涨幅约24%;民办高校上海视觉艺术学院,今年学费从5万元涨到6.8万元,涨幅36%;贵州大学将本科专业学费从5000元上涨至6500元,涨幅30%;云南大学从4200元涨至6000元,涨幅超过42%。

河南的自媒体博主“可可”不满高涨学费,她表示。“这明明就是在玩割韭菜呀。你问他(校方)孩子四年后能找到什么样的工作?工资能有多少?他就开始打太极了。这个嘛,要看市场的行情,这个嘛,要看个人的努力。”

教育变产业 有学校录取学生“人间蒸发”

对于学费暴涨,“可可”还用算账的方式直白揭示问题:四年学费与生活费合计30万元,毕业后月薪3000元,不吃不喝也要八年才能回本,“这买卖谁干谁亏呀”。

她形容,如今家长和学生都不再盲目相信学历能保证未来,“教育变成生意,那不好意思,消费者有权说不。”

在高昂的费用面前,许多工薪家庭被迫放弃。招生现场一度冷清到“门口罗雀”,有招生老师甚至在半夜打电话挽留学生,却被家长一句“没门”回绝。

据其描述去年情况:广东白云学院报到日当天,校方苦等新生入学,结果有多达1477名已录取学生“人间蒸发”;湛江科技学院原计划招收7000人,最终有80%学位空缺,护理、园林等专业报到现场,冷清到“门口罗雀”。

深圳技术学院29名已录取新生未领通知书,广东理工职业技术学院则有30人选择放弃入学。这股拒绝入学潮已不仅限于民办或专科院校,部分本科高校也面临新生流失的压力。

抖音上拥有67万粉丝的电商播主“公子馨”在8月4日的视频节目中表示,“以前砸锅卖铁都要送孩子上大学,普通家庭几乎掏空了所有送一个孩子上大学,却面临月薪3千的工作和一句学历不值钱的嘲讽。”

她不客气批评,“当学历变成奢侈品,教育成了拼爹游戏。”

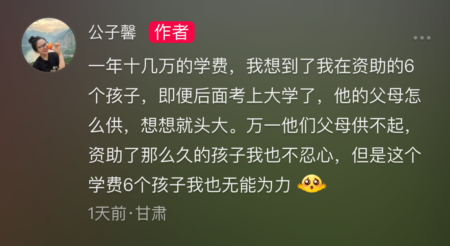

面对高涨的学费,她还担心表示,自己资助的6个孩子,“以后怎么办?他们还能不能有机会上大学?”

清华北大光环不再 学霸转向实用选择

更引人关注的是,放弃入学的不再只是普通考生,甚至有高分学霸选择拒收顶尖名校的录取通知书。

《湖北日报》报道,重庆一位物理类677分的学生万鑫宇,全市排名218。他参加了北京大学的强基计划面试,基本能确定入围。但他接到西湖大学校长施一公的电话,经过全面了解和详细分析,万鑫宇直接改变高考志愿,将西湖大学放在首位。

很多关注教育的博主都提到几个案例,其中安徽一位高考状元将清华、北大的录取通知当作废纸,转投香港大学;河南一名724分的女状元拒绝清北冷门专业,选择入读军校,享受军装、食宿全免及生活补贴,毕业直接就业。

公子馨形容这是“新时代的教育革命”,不是年轻人短视,而是算明白了“经济账、时间帐、前途帐”。

她还举例,在深圳大学腾讯大楼下的招聘会上,校友间直接内推工作,已经显示出名校光环不再是唯一敲门砖。许多学生开始关注专业与市场的匹配度,而非单纯追求学校排名。

大学文凭贬值与就业困难

官方统计,2025年中国高等学校共计3167所。中国社科院数据显示,约33%的大学毕业生从事与专业无关的工作;新浪教育的调查更指出,仅有26%的毕业生认为工作与所学专业“吻合”。

此前大纪元曾报道,从1998年到2023年,中国本科生招生人数增长了7.3倍,硕士生扩招近20倍,博士生扩招近10倍,本科学历的“含金量”显著下降。

一个典型案例是抖音播主“游上岸的李丫”。她在今年5月上传视频,讲述母亲摆地摊供她上医科大学,花费十几万元学费,结果自己毕业后同样回到街头摆摊。这段经历在网络上引发大量共鸣,被视为高等教育回报率低的缩影。

经济低迷与教育质量问题交织

大陆律师简先生(化姓)在接受大纪元采访时表示,弃学现象不仅反映教育问题,更折射出中国经济的困境。近年大量工厂倒闭、外企撤资,“四五线城市返乡人口激增,不是繁华了,而是外面没工作了”。他指出,毕业即失业已成常态,加之高校学费与生活费动辄数十万元,对经济困难家庭而言几乎无法承担。

他还批评,一些普通高校甚至民办院校“质量太烂”,学生学不到实用知识,有的甚至“学坏了”。他举例,一名亲戚的孙子入学数月后便退学去学厨师,“因为发现这学校不行”。在经济不景气、就业岗位稀缺、教育质量低下的多重压力下,家长与学生选择不读书,是一种“无奈的清醒”。

学者:教育产业化与体制僵化的双重恶果

前首都师范大学教授、现旅居澳洲的历史学者李元华则从制度层面剖析。他向大纪元分析,中共推行教育产业化,盲目扩招,不顾市场需求设立冷门专业,导致“有名无实”的高校遍地开花。毕业生投入数十万元,却找不到合适工作,是政策失误与社会环境恶化的结果。

他表示,中共僵化的教育体制与官僚腐败,使高校重名声、轻育人,追逐利益而忽视市场与人才培养。经济衰退加剧后,学费普遍上涨,教育逐渐沦为“奢侈品”,家长开始质疑“砸锅卖铁”读大学的意义。

李元华还批评,一些民办和中外合作院校以“洋品牌”或华丽包装吸引生源,收费高昂,但毕业后依然难觅好职,“读这种学校就是给别人送钱”。他直言,中国教育界“看人情、看关系、看能不能捞钱”,真正高瞻远瞩、关心教育的人越来越少,教育被视为政治与经济工具,反映了整个社会体制的沉疴。

播主“赵姐在努力”则说,学生集体拒绝报到,不是“摆烂”,而是看清现实。“如果大学只是负责发文凭,不关心学生未来的路,那么学生集体放鸽子,就是对当代大学最清醒的回击。”