中国自研超级运输机曝光,性能超俄赶美?

2025-07-22 04:25:27 · chineseheadlinenews.com · 来源: 基建不倒翁

84米机身裂成两截,6台发动机散落废墟。戈斯托梅利机场的硝烟中,人类航空史上最庞大的飞行器——安-225“梦幻”运输机化作满地残骸。这架承载着苏联航天梦的空中巨兽,最终倒在了2022年俄乌冲突的炮火里。

2025年盛夏,一架翼展近90米的钢铁巨鸟掠过西北工业大学的试验场上空。地面观察员紧握对讲机的手渗出汗珠——这是中国自主研制的超大型运输机验证机首次动力测试。当四台国产大涵道比涡扇发动机同时爆发出35吨级推力时,轰鸣声震碎了“中国造不出安-225”的质疑。

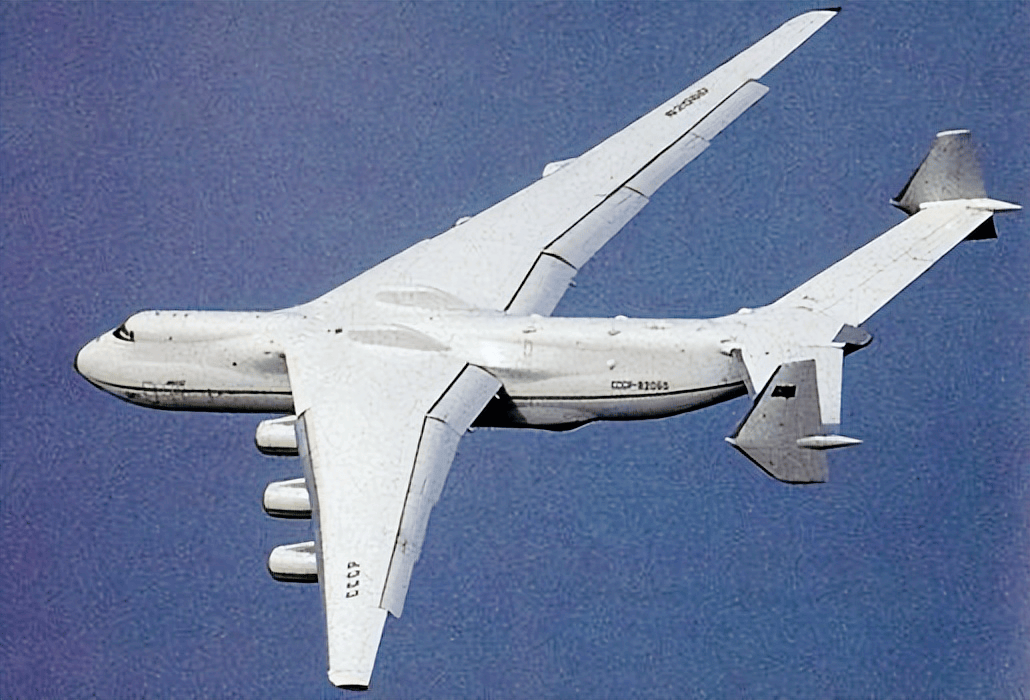

安-225的传奇始于1988年。苏联为运输“暴风雪”号航天飞机,打造出这架载重250吨、能塞进5辆主战坦克的空中巨无霸。其货舱容积相当于8节火车皮,最大航程达1.54万公里,从中国直飞非洲无需中转加油。当它降落在石家庄机场运送奔驰汽车模具时,翼展88.4米的阴影能覆盖整个足球场。

中国与这头钢铁巨兽的渊源充满戏剧性。2016年,某注册信息不明的“中国空域产业集团”高调宣布引进安-225技术,计划在四川泸州建生产基地。但调查发现该公司官网竟因欠费关闭,所谓“2019年下线国产机”被证实为虚假营销。更遗憾的是,2022年战火中,全球唯一的安-225原型机被炸成两截,乌克兰估算修复需耗资30亿美元,耗时五年以上。

安-225的陨落暴露了超大型运输机的致命软肋:全球仅有10余个机场能满足其起降条件,每次起落都需专门保障团队。俄军现役的安-124(载重150吨)机队也因零件短缺濒临瘫痪。这些“空中恐龙”虽震撼,却像博物馆里的霸王龙骨架——壮观但难实用。

中国航空人选择走自己的路。2013年首飞的运-20“鲲鹏”运输机给出新答案:载重66吨、航程7800公里,能在野战跑道起降。当60多架运-20组成“空中铁路网”驰援非洲维和、中东撤侨时,中国战略投送能力完成从“借船出海”到“造船远航”的蜕变。

更大的蓝图正在展开。《兵工自动化》杂志披露,中国新型超重型运输机项目最大起飞重量瞄准700吨级,载重能力突破250吨——相当于运-20的4倍!核心动力CJ-2000A发动机已完成3000小时可靠性试验,单台推力35吨,四台总推力140吨,比安-225的六台老式发动机更强劲。

技术攻坚正多路突破。运-20总设计师唐长红提出“把骨头打硬”,针对大尺寸机体结构开展拓扑优化;西北工业大学团队攻克了超临界机翼的气动设计;哈尔滨工业大学则研发新型碳纤维复合材料,使机体减重30%。但真正的硬骨头在后舱门——安-124曾因20吨重的货舱门变形卡滞,中国工程师创新采用“多级液压联动+激光校准”方案,让巨门开合误差控制在毫米级。

若问中国为何需要这种“空中移动长城”?2024年南海岛礁建设给出答案:当大型雷达站整体吊装时,安-124的150吨载重捉襟见肘。而中国新运输机设计指标显示,运载200吨物资时航程仍达5000公里,足以覆盖整个南海。

军事价值更令人振奋。将250吨级平台改装为预警机,可搭载直径28米的雷达整流罩(现役空警-500仅7米),探测距离延伸至1500公里外,对高超音速武器的跟踪能力提升300%。曾有乌克兰工程师感叹:“安-225的甲板能停放12架米格-21,中国的版本或许能起降无人机群。”