歼16霸气亮剑,1吨钻地弹成“工事克星”

2025-11-24 02:25:21 · chineseheadlinenews.com · 来源: 基建不倒翁

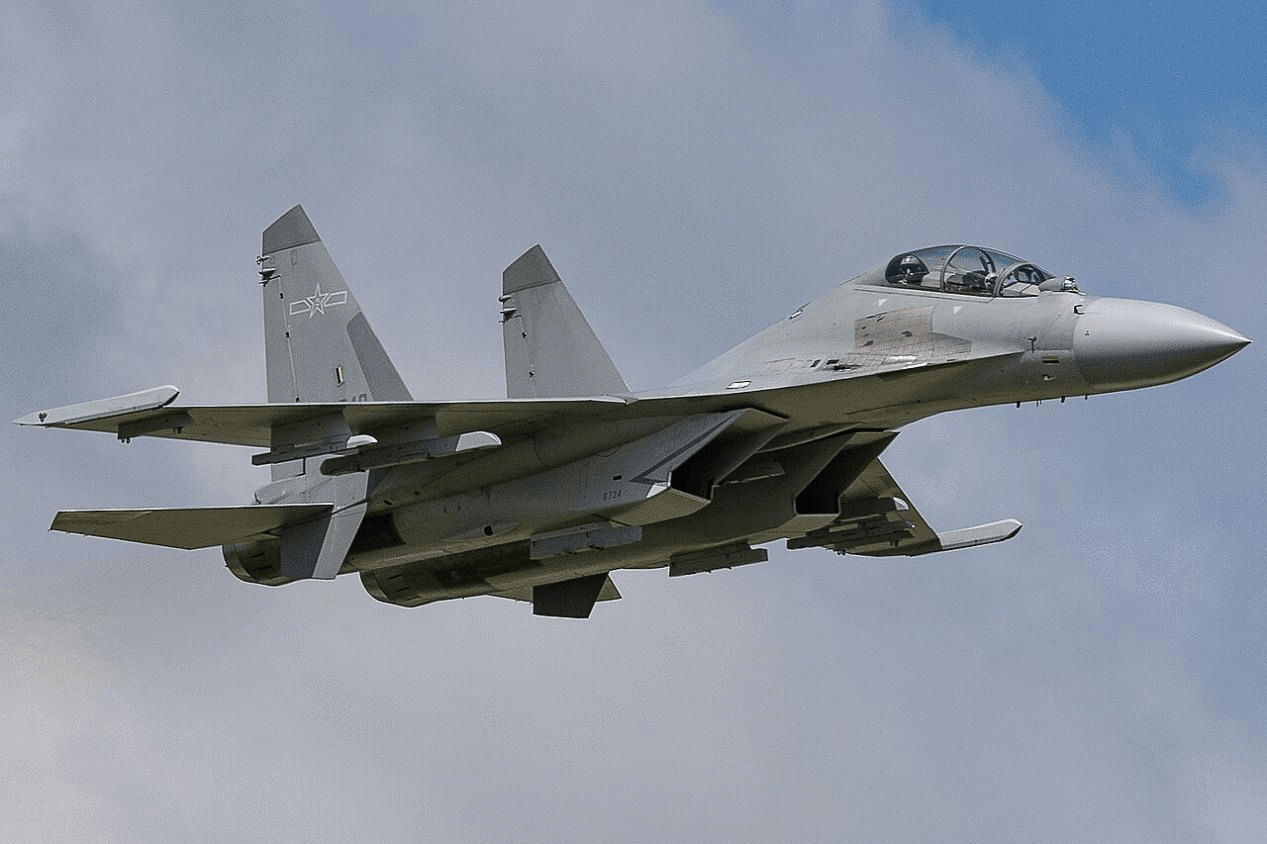

央视镜头下,歼-16战斗机携带着巨型钻地弹划过天际,我国空军对地精确打击能力实现质的飞跃。

空军最新主题微电影《梦远》中一个镜头引发军迷热议:歼-16重型战斗机翼下挂载着一枚长达近4米的巨型炸弹。这就是我国自主研制的GB5型1000公斤级激光制导钻地弹,重量超过1吨,专门用于攻克坚固地下工事。

这款钻地弹的出现,意味着现代战场上依靠深度掩体寻求保护的传统防御理念面临严峻挑战。

歼-16不愧为“炸弹卡车”的称号。这款重型多用途战斗机拥有12个外挂点,最大载弹量达到12吨,既能够执行制空作战任务,又可以承担对地、对海打击使命。

歼-16脱胎于苏-30MKK的设计理念,但通过国产航电系统、有源相控阵雷达和WS-10B发动机的全面升级,实现了性能的跨越式提升。其作战半径超过1500公里,足以覆盖重要战略方向上的关键目标。

一个歼-16航空旅(约24架)实施突击时,可在首轮攻击中精确摧毁数十个加固目标。这种打击效能已经接近战略轰炸机的水平,让中国空军在“反介入/区域拒止”作战中如虎添翼。

GB5型钻地弹由兵器工业集团研发,战斗全重1.05吨,采用激光半主动+惯性/卫星复合制导系统,圆概率误差小于3米。它的投放高度覆盖4000到15000米,最大滑翔距离25公里。

这款钻地弹可根据任务需求配备三种战斗部:爆破型、侵彻型和深层侵彻型。其中侵彻型战斗部能击穿2.4米厚强度35兆帕的钢筋混凝土,相当于1.8米高强度混凝土或10米中等硬度岩层。

钻地弹的技术奥秘在于其特殊设计。它们通常采用超大长径比弹体,配备厚壁外壳和延迟智能引信,与普通炸弹不同,钻地弹不是触地即爆,而是先穿透目标,再在内部引爆。

GB-1000钻地弹(与GB5同系列)的导引头采用了“陀螺比例导引头”,比传统风标导引头大幅提升了操纵性和气动效率,在地面激光照射条件下,其圆概率误差不超过1米。

纯激光制导虽有精度高的优点,但容易受雨、雪、雾、浓烟、沙尘等气象条件影响。而GB5采用的激光+惯性/卫星复合制导系统完美解决了这一难题。

复合制导让炸弹在复杂气象条件下仍能准确飞向目标,末段再由激光进行最后修正。这种方式不仅保证精度,还大幅缩短了载机需要持续激光照射目标的时间,提高了歼-16在敌方防空火力下的生存能力。

我军钻地弹技术经历了长期积累。早在越战时期就受美军“宝石路”系列启发开始探索,80年代短暂中断后,海湾战争后重新发力。GB系列属于我国第二代激光制导炸弹,性能实现质的飞跃。

台军多年来修建了大量地下防御设施。台北鸡南山的衡山联合指挥中心,平均深度120-150米,加固后等效防护超200米;花莲佳山基地依托山脉建设了50-80米深的飞机洞库和150米以上的指挥中心。

面对这些坚固目标,GB5钻地弹可有效毁伤飞机洞窟大门、出入口等关键节点。它还能摧毁前线指挥所、通信枢纽、加固机堡等战术目标,直接瓦解台军的指挥架构和持续作战能力。

对于特别深厚的地下工事,空军航空兵“杜凤瑞大队”还研发了 “双机编队钻地打击”战法:首架歼-16发射钻地弹破开目标表层,第二架跟进发射另一枚钻地弹从缺口中钻入,实现彻底摧毁。

这种“首发破口,再发摧毁”的战术对歼-16的火控系统和飞行员技术提出极高要求。两机需要精准计算投弹时序,通常在3-5秒间隔内先后投弹,确保第二枚炸弹能准确跟随第一枚的轨迹。

现代战场,坚固目标越来越多,普通弹药难以有效摧毁。钻地弹的出现改变了这一局面,成为现代空军不可或缺的攻坚利器。

与传统炸弹相比,钻地弹有三大优势:精准打击、高效毁伤和防区外发射。战机可在敌方防空火力圈外发动攻击,大幅提升载机生存能力。

钻地弹的毁伤机制极为特殊,它依靠动能侵彻硬目标,延时引信保证炸弹在穿透防护层后在内部爆炸,这种“钻进去再炸”的方式对地下设施的破坏效果是普通炸弹的数十倍。

美军在伊拉克战争中使用GBU-28钻地弹对付地下指挥所,取得了良好效果。现在,中国空军也拥有了同等能力的打击手段,补齐了战略打击链上的关键一环。

未来,随着智能蒙皮、高超声速技术的应用,钻地弹将变得更加智能、快速、精准。中国空军正在构建由歼-16、歼-20、攻击-11无人机等组成的立体打击体系,这张火力网能够实施全方位、多层次的精确打击。

台军那些深埋地下的指挥中心,失去通信线路和外部支援,即使再坚固也难发挥作用。现代战争不再是单一兵器对抗,而是体系对体系的较量。在这方面,中国军队正在积累显著优势。