一次失败,催生出中国航天的“金科玉律”

2025-11-04 17:25:20 · chineseheadlinenews.com · 来源: 中国科学报

在中国航空航天技术刚刚起步的年代,他白手起家,从学习开始,从仿制入手,以严谨务实的科学精神攻克低温推进、弹性振动控制等技术难题,打破国外技术封锁,主导研制东风系列导弹和长征三号火箭,构建中国航天自主研制的核心技术体系与规范流程;他以战略眼光推动航天人才梯队建设,培养出大批行业领军人物。他就是中国科学院院士、导弹与运载火箭专家谢光选。

失败中“走出”的17条

1958年5月,聂荣臻元帅向国防部五院部署了P-2导弹仿制工作,谢光选被任命为第一总体设计部综合实验室主任,负责该项工作。为了了解P-2导弹,谢光选以《导弹设计原理》为索引,自学了陀螺力学、控制论、统计力学、微机应用等知识,同时还进行俄语的学习,为了工作,他先后掌握了英、德、俄等多门外语。

1960年9月10日,在中苏关系恶化、前苏联撤走专家后不久,中国成功发射了第一枚仿制导弹。中国导弹事业顺利迈出了第一步。紧接着,谢光选迎来研发中国自己导弹的重任。

1962年3月21日,东风基地的欢呼声戛然而止。发射后69秒,我国首枚自行设计的东风二号导弹偏离轨道,发射任务失败。

“这不是硬邦邦的铁疙瘩,是会‘跳舞’的弹性体。”在钱学森主持的故障分析会上,谢光选打破沉默,提出颠覆性观点。他带领团队用计算尺反复演算,终于证实:导弹高速飞行中产生的弹性振动,与控制系统形成共振导致失稳,同时发动机燃烧室因结构强度不足被烧穿。这一发现修正了前苏联专家留下的刚性理论误区,首次将弹性力学引入中国火箭飞行理论。

这次失败催生出一条铁规,谢光选在总结报告中写道:“凡是地面能验证的,绝不上天考核。”随后,他主导制定《导弹武器系统研制规范》,强制要求火箭必须完成振动、热环境等17项地面试验后方可升空。1964年6月,改进后的东风二号发射成功,精准命中目标。这套试验体系此后成为中国航天的“金科玉律”,使飞行试验故障率大幅降低。

1966年10月27日,中国自行研制的东风二号导弹携带原子弹弹头,从酒泉发射基地起飞后准确命中预定目标,并成功实现核爆炸。中国首次“两弹结合”试验取得圆满成功!

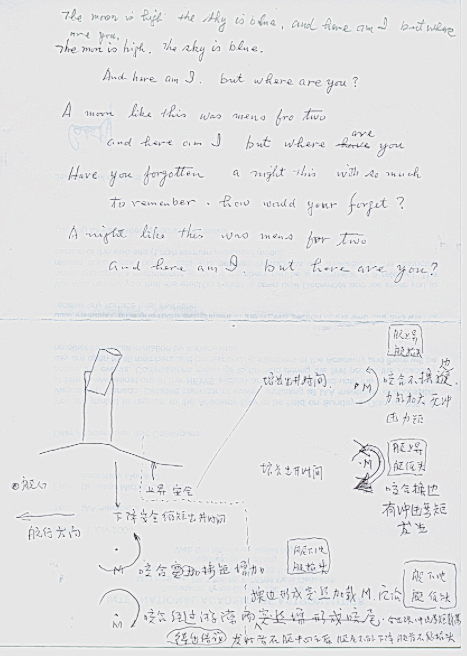

谢光选堡作时的计算手稿 来源丨中国科学家博物馆

-253℃的点火攻坚

1978年初,谢光选被任命为长征三号火箭总设计师。长征三号当时面临着低温技术、高空二次点火、纵向耦合振动三大技术难关。中国不能在静止轨道上缺席!谢光选和他的团队抱着雄心壮志开始了新的征程。

攻坚的过程中,液氢储存率先成为“拦路虎”。液氢这种被称为“魔鬼流体”的燃料技术,当时仅美、苏两国掌握。试验中,保温层频繁结霜泄漏,日蒸发率高达30%。谢光选带着工程师们扎进低温实验室,40天里用酒精棉球逐点排查,最终发明“多层真空绝热结构”,将蒸发率降至1%,攻克了首道难关。

零下253℃是氢气液化的温度,长征三号火箭采用氢氧作为燃料,需要在太空中二次点火。1984年1月29日晚,长征三号首次发射。当火箭飞至250公里高空,第三级发动机二次点火后仅3秒便熄火,卫星未能进入预定轨道。谢光选彼不得两天后就是除夕夜,带领团队连续三天三夜攻关,最终确定是高空失重导致推进剂沉降供油中断。知道了失败原因就要去解决它!一场大型攻坚战随即展开。

发射失败仅70天后,改进型火箭就再次矗立在发射台上。谢光选亲自检查每处阀门接口,反复确认。1984年4月8日21时20分,火箭发射升空,随着工作人员“高空二次点火成功”的声音传来,现场爆发出热烈掌声。中国终于突破国际封锁,成功掌握氢氧发动机技术。长征三号甲系列总师龙乐豪院士后来表示,该技术“使我国运载火箭的水平跨入世界先进行列”。

1990年4月7日,68岁的谢光选在西昌发射场注视着长征三号成功将“亚洲一号”卫星发射升空。这是中国首次用自己的火箭为国外用户发射商用卫星,吸引了全世界的注视。卫星入轨后的精度偏差仅9公里,刷新同类卫星发射的最佳成绩。就这样,中国航天用一次接近完美的发射,有力回击了国际上的质疑声,中国航天也就此正式进入国际航天发射市场。

从1956年开始参与中国导弹与火箭相关工作,谢光选以总体设计负责人的身份参加的各种型号导弹、火箭飞行试验达49次,成功率为93%,而长征三号系列火箭后来发射成功率超98%,被中国航天科技集团公司授予“金牌火箭”称号。直到今天,长征三号系列火箭仍承担着发射任务,不断在为中国航天贡献力量。

谢光选与长征三号合影 来源丨中国科学家博物馆

*科学家说:谢光选是中国自己培养出来的航天专家。谢光选版诉年轻的航天人:“我是土生土长的中国人,我是一个‘土豹子’,当然不是‘土包子’,豹子可是凶猛动物啊,厉害啊!我特别想告诉年轻人,在中国的土地上,经过努力,一样能有成就,一样能报效祖国。”