孩子想去迪士尼,降薪家长大哭

2025-08-27 00:25:19 · chineseheadlinenews.com · 来源: 每日人物

社交平台上,中产家庭暑期安排似乎有一条“鄙视链”,暑期带娃旅行被分成了几层:顶配是国外度假深度游,非洲看动物迁徙,大西洋追海豚;中间是国内精致游,西北看草原,三亚阳光沙滩躺平;低配版,送回老家,甚至距离更近,家门口商场半日游。

中产家庭小孩的暑期生活鄙视链实际上是一条消费链,暑假是靠金钱堆起来的。这个链条带来的未必是主动攀比,而是家长的无奈和愧疚感。有的家长经历了中年失业,收入缩水,小孩的暑假安排也大幅降级,甚至不敢再刷别人晒娃旅游的朋友圈,每次看到都会被刺伤。

暑期旅游鄙视链背后真正的问题是,到底怎样才算是度过了一个好暑假?为什么暑假一定要花钱?如果不用钱堆,家长们还能怎么办?

暑假余额不足,一些还没带娃出去旅游的家长,正变得愈加焦虑。

“小孩想去迪士尼,我大哭了一场”

“妈妈,我想去迪士尼了,住酒店,看烟花”,本来玩玩具的儿子突然抬起头眼睛亮亮地对桑瑞说。短暂的几秒里,桑瑞的行动像是掉帧的动画,有些僵硬,她在快速思考如何回答,但大脑是空白的,隔了一会才细声地安抚,“等妈妈规划一下”。

“规划”是桑瑞最近一年频繁使用的词。每次儿子提出游玩请求,桑瑞都会先用“规划一下”当作缓兵之计,但她心里清楚:不知道又要规划到什么时候,很可能就会不了了之。想到这里,桑瑞突然觉得好像有什么东西马上要从身体里涌出来,快步闪进厕所,她捂着嘴闷声大哭起来。

桑瑞把经历分享在了社交平台上,被算法一同推送给她的,还有中产家庭暑期安排“鄙视链”的相关帖子,中产家庭对小孩的暑期安排被分成了几层:顶配是国外度假深度游,非洲看动物迁徙,大西洋追海豚;中间是国内精致游,西北看草原,三亚阳光沙滩躺平;低配版,送回老家,甚至距离更近,家门口商场半日游。

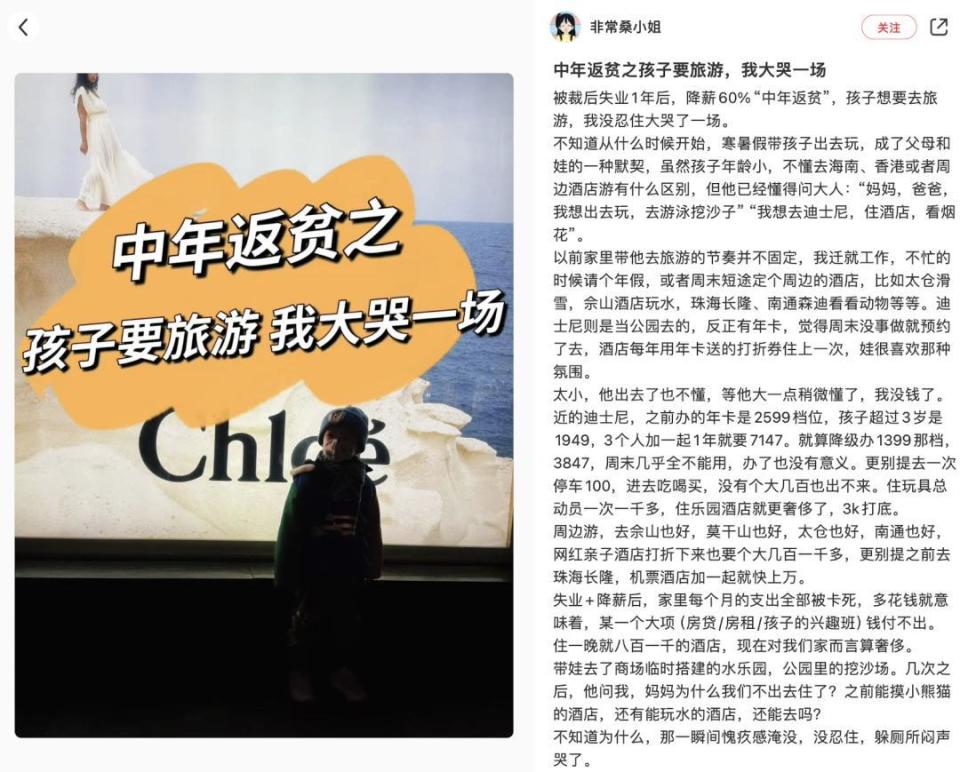

▲桑瑞将自己的经历分享在了社交平台,引发了许多人关注。图 / 小红书截图

桑瑞不知道这条“鄙视链”是否真的存在,但能明确的是,儿子的暑期安排确实在降级。如果把迪士尼当作参考系的话,原本,一家三口都有迪士尼年卡,之前办的是2599元档位,孩子超过3岁是1949元,三个人加起来就要7000多元,孩子想住迪士尼酒店,一晚3000多元也舍得掏,“把迪士尼当成公园逛,也很少算具体花了多少钱”。

桑瑞在上海的互联网公司工作,年薪超过了60万元,但2023年底,桑瑞突然被公司优化了,她把薪水预期一降再降,降到如今的月薪一万元出头才好不容易找到工作,“降了超过70%”。再次想到迪士尼,如果降级办1399元那档,周末几乎不能用,办了不划算,就算去了,“一次停车费100元,进去吃喝买,没有个大几百块出不来”。

当家里的大头收入大幅下降,每月的支出都会被卡死,原本不在意的游玩花费都会被换算成通用“货币”:去一次迪士尼相当于房贷的1/3,几节兴趣班,可能意味着另外某个大项的钱付不出。

对于资产有限的家庭来说,在孩子暑期的旅行安排方面,都有些许微妙的心理。郑雯孩子幼儿园中班放假,婆婆说起小孩的好朋友一家暑假要去三亚,郑雯也有一些落差感,平常俩孩子天天一起在小区附近的小鲍园里打仗玩儿,这一放假,一个去了三亚,一个只能回老家家里蹲。因为和丈夫是双职工,两人一般寒暑假就让老人把孩子带回湖北老家,还没有在暑期专门带孩子旅行过。朋友圈里,同学的小孩去了国外研学,郑雯也会下意识地把照片点开、放大好几次,“觉得她对小孩好上心哦”。

▲今年暑假,在日本名古屋丰田汽车产业技术博物馆开展的研学活动。图 / 视觉中国

孩子还小,还没有什么攀比心理,也不会提出什么旅行需求。但郑雯隐隐担忧,随着孩子长大,上小学,暑期旅行难免变成一个社交话题。暑期哪儿哪儿都贵,全家出行动辄上万元甚至好几万元,“这对我的家庭来说还是一个很大的支出,有点不敢想”。

她自嘲,如果暑期安排真的有一条鄙视链的话,回老家可能是在鄙视链的最底端。再往上,是国内游、东南亚、日韩、欧美、非洲、南极,还有一些更为稀缺的体验……

在上海工作的冉婷婷,这个暑假就花了2万多元送孩子去泰国和奥运亚军“切磋”。

小孩喜欢打羽毛球,平时会定期上羽毛球兴趣班。这个暑假,兴趣班组织了两个星期的集训活动,组织去泰国国际羽毛球俱乐部集训,能得到当地专业运动员的指导,甚至还能见到羽毛球世锦赛冠军和奥运会羽毛球亚军。参加培训的不止有中国小孩,还有从欧美国家过来的小孩。集训结束,夫妻俩再飞到泰国领小孩玩几天——一次行程,既学到了,又玩到了。

一趟泰国行下来,算上游玩和训练费用,花了不到两万元。在冉婷婷看来,这趟行程是极具性价比的,“一天的训练费只要100美元(约716元人民币),就算在国内请专业教练,一小时也要三四百元了”。

▲冉婷婷的孩子在泰国沙美岛集训拉练。图 / 讲述者提供

带孩子见世面,是一个阈值和预算都不断提升的过程。有两个孩子的北京白领夏利,已经连续三个暑假带小孩出行,“因为想创造一家人在一起的时间,暑假是最合适的”。前两年,他们分别去了云南和贵州,一家人的花费在2万多元。今年,孩子大了,她想给孩子更多体验,将预算提升了3倍,一家人去了趟马尔代夫,总花费达到6万多元。“这对我的家庭来说也是不小的支出,但我觉得值得,大人小孩都玩得很开心,每天去海里浮潜,人生重在美好的体验嘛。”夏利说,刚刚定下马尔代夫的行程,孩子就告诉了所有同学和小区里的朋友,“也不是攀比,小孩子能聊的话题就这些”。

旅行升级的过程中,难免会卡在经济承受能力上。在夏利心里,也有暂时还够不上的旅行,比如去非洲大草原看动物迁徙,或者去西班牙、意大利等欧美国家旅行,“一家人花费就得上10万元甚至20万元了,还是得努力攒攒钱啊。”

中产家庭的收入往往依赖父母双方的固定工资,一旦出现桑瑞家这样的收入断崖式下滑,就会遭遇由奢入俭难的问题,而这是一个越来越普遍的风险。社交平台上就有家长讨论,自从带孩子去过三亚,孩子就对去北戴河兴趣不大了。

对于经济能力更强的家长来说,小孩的暑期安排似乎确实是种社交货币。芬迪从本科留学时,就开始帮别人写申请文书,整理出国资料,研究生毕业后,她创业做独立教育规划师,客户大多是高净值人群。芬迪记得,有次说起某个创新比赛能链接到某位行业大佬时,家长的反应平平,但她说明比赛入围就能在哈佛大学领奖、拍照,家长瞬间来了兴趣。

有时候,“高配暑假”卷的不止是金钱,还有社会资源。芬迪看到,有的家长因为朋友举办公益活动,就把小孩送去体验顺便领一张证书;还有的家长在航天系统工作,小孩就能获得去看火箭发射的机会。

▲教育规划师芬迪会介绍家长参与一些高端背景领奖比赛。图 / 小红书截图

靠钱堆起来的暑假

中产家庭小孩的暑期生活“鄙视链”实际上是一条消费链。越来越“消费主义”的暑假,让家长也感到疲惫。

桑瑞原本对儿子游玩的需求几乎有求必应。假如儿子想出去玩,桑瑞晚上就会和丈夫合计目的地,订景区酒店,无论酒店是1000元还是2000元,都没问题,“要考虑的只有酒店是否够好,怎么玩儿子不累”。几年下来,桑瑞一家把上海的周边都玩遍了:太仓滑雪、佘山酒店玩水、南通森迪部落看动物。每年的“大玩”也少不了,暑假带儿子去一趟三亚就能花掉两万块。

不光去旅游,桑瑞还会给儿子报兴趣班和研学团,一个假期里,儿子要学英语、游泳和击剑,从3岁上幼儿园开始,她就开始琢磨给儿子报研学团,研学一次就要花一万多元。

▲桑瑞的孩子从3岁开始上击剑课,一年大概花费一万五。图 / 讲述者提供

大城市家庭的小孩暑期安排甚至已经形成了一些基本的模式。梅婧在北京工作,她根据身边家长的安排,总结出一套通用模式,暑假两个月的时间,花十几天让娃回老家见见老人,再花一个多星期带娃出去旅游,再上一段时间的补习班或者体能班,集中时间写写作业,最后收收心准备开学,“差不多假期就过去了”。

而在这套模式里,旅游的价格是最大的变量。

这几年,有的家长会把研学当作旅游选项,这样小孩既能出门看世界,又不用占用家长的时间。根据2025年新东方暑期研学价格表,国内研学一周,最便宜也要四五千元,去一次香港要花两万元。国外研学价格更会翻番,最贵的是到美国名牌大学参加创新峰会,两周时间将近八万元。

张子甯从事旅游行业8年了,到了暑期也会组织研学团,“平均每10个团里就会有一个国外的研学团”。价格基本都要几万块,去新加坡5天的行程,住得一般,只是在国立大学上半天课,价格就要两万多元。如果去欧美,价格翻倍,至少六七万元一个人。

除了研学,暑期亲子游溢价也很高,旅游的价格甚至直接翻倍,家长们需要付出更多金钱才能完成一次亲子游。有家长带小孩去非洲看动物,大交通、住宿餐饮、地导、景点费用,旅行前的补给,入乡随俗的各种小费……一系列下来,“20万元花得有点太轻松了”。就算是国内游,暑期也很昂贵,有人带小孩去新疆,一路花了四万多元,“光是来回的机票就要两万块”。

▲即便亲子游价格不菲,不少中产父母仍会选择带孩子出国旅行。图 / 视觉中国

在暑期旅行越来越成为“标配”的趋势下,中产家长们哪怕没时间,请假也要去旅游,就算手头紧,宁可降级也必须要去。

越到暑假末尾,梅婧越觉得焦虑,因为这个假期还没带孩子旅游过。家里老人生病了,梅婧几乎把精力都放在照顾老人上了,忙前忙后猛然发现,假期都快结束了。她琢磨:实在不行开学了给孩子请一天假带去北戴河转一圈,“跑近点糊弄糊弄娃”。梅婧觉得好像有一张隐形的评分表格,不管去哪,只要旅游了就相当于及格了,去得越远这个分数就会越高,“我至少得及格,把这事干了就行”。

冉婷婷似乎也有关于旅行的执念。儿子幼儿园时,她争取到了一所高档民办幼儿园的入园名额,硬件、软件配置几乎都是最顶级的,不管小孩是喜欢乐高、烘焙还是轮滑,都有一套完善的培养体系。入园的成本也很高,为了成功拿到名额,冉婷婷就置换了一套更贵的学区房,幼儿园一个月的学费就要1.5万元,到了大班会涨价到1.8万元,一年下来就要20万元左右,“个人收入的一大半就没了”。

那段时间,家里的存款几乎都花完了,但即便如此,每到暑假,她依然要带小孩出去旅游,为了省钱,就去国内城市旅游,住宿只选几百块的快捷连锁酒店,“那几年手头都没什么结余了”。

有时,中产家长们似乎是被迫陷入了一种“假期必须旅游”的框架里,梅婧一直觉得旅游是必要的,但她也说不清,为什么会产生这样的想法。她记得自己回老家县城时,县城里朋友们的小孩好像都待在家里,没人觉得有什么不妥,可一旦回到北京,身边的同事都默认假期一定要旅游。

在电影《好东西》里,小孩王茉莉开学后,学校老师专门布置了作业,写下假期旅游的经历,有同学去过欧洲,有的曾飞越太平洋,没出过国的王茉莉于是在写作文时“编造”自己去过法国。

从某种程度上来说,现实是很类似的,几乎是从幼儿园起,开学后,老师就会布置作业分享假期旅行的经历,有时是分享照片,有的人甚至会做PPT。桑瑞会忍不住担心,儿子再长大一点,和同学聊天时,会不会也会意识到家庭条件的差距?像大多数父母一样,桑瑞相信孩子不会有刻意攀比的想法,也相信儿子一定会懂事地理解自己,但桑瑞会心疼儿子的懂事。

▲图 / 《好东西》

总是在愧疚的中产家长

在和家长们聊天的过程中,每日人物发现,“愧疚”是一个普遍的心理。中产家长,很多依靠个人奋斗走到今天,在童年或青少年时期也没有享受到太丰富多元的物质文化生活,有了孩子以后,总有一种想要加倍补偿给孩子的心理。

在养育孩子的过程中,家长似乎也在通过代偿心理重新养育童年的自己。去年儿子放寒假时,也是桑瑞失业后情绪最崩溃的一段时间。刚失业时,她本以为再找工作很容易,可没想到,哪怕是通过朋友内推,一再降薪,也依然找不到工作。眼看着快要过年了,以往每次过年,桑瑞都会带小孩回老家或者外出旅游,可降薪后,旅游根本不敢想。自从她结婚后,父母重新装修了房子,把她的房间砸掉了,桑瑞只能住酒店,可住酒店也要几千块,现在连回老家也变得奢侈。

▲养育孩子的过程就像养育小时候的自己。图 / 《180天重启计划》

积压了一年的情绪似乎到了临界点,桑瑞开始不受控地陷入一种灾难式的思维模式:以后还会有收入来源吗,是不是要把现在的房子退掉,“生活还能保得住吗”?

桑瑞的情绪也开始变得不稳定,有时甚至什么都没发生,她就会开始流泪,有时记忆好像又闪回到了童年时期。爸爸常年在外地,做着不切实际的创业梦,项目似乎换了好几个,却从没赚到钱,妈妈独自一人带着桑瑞,养家的任务也全都落在妈妈的肩上。似乎是经济压力太大,妈妈的脾气总是很难捉摸,一点小事就会让她大发雷霆,甚至有时桑瑞只是关门声音大了点,下一秒就会甩来一巴掌。于是,桑瑞从小就形成了一种思维惯性:贫穷等于情绪不稳定,贫穷家庭的小孩要小心翼翼地长大。

所以到了儿子这儿,她始终想尽她所能提供最好的物质条件。结婚7年,个人年收入税后达到50万以后,她才敢生小孩。对桑瑞来说,物质条件是养育小孩最重要的前提条件,但现在,这个最重要的基础却变得不稳固了。

她常常愧疚,觉得自己还不够努力。薪资还没下降时,有一个暑假,她给小孩报了国内的研学团,儿子有天回家,兴奋地说:同学要约着一起去国外研学。国外研学一次要大几万块,桑瑞承受不起,她在心里对自己说,“怪妈妈不够努力,还要再努力一点”。

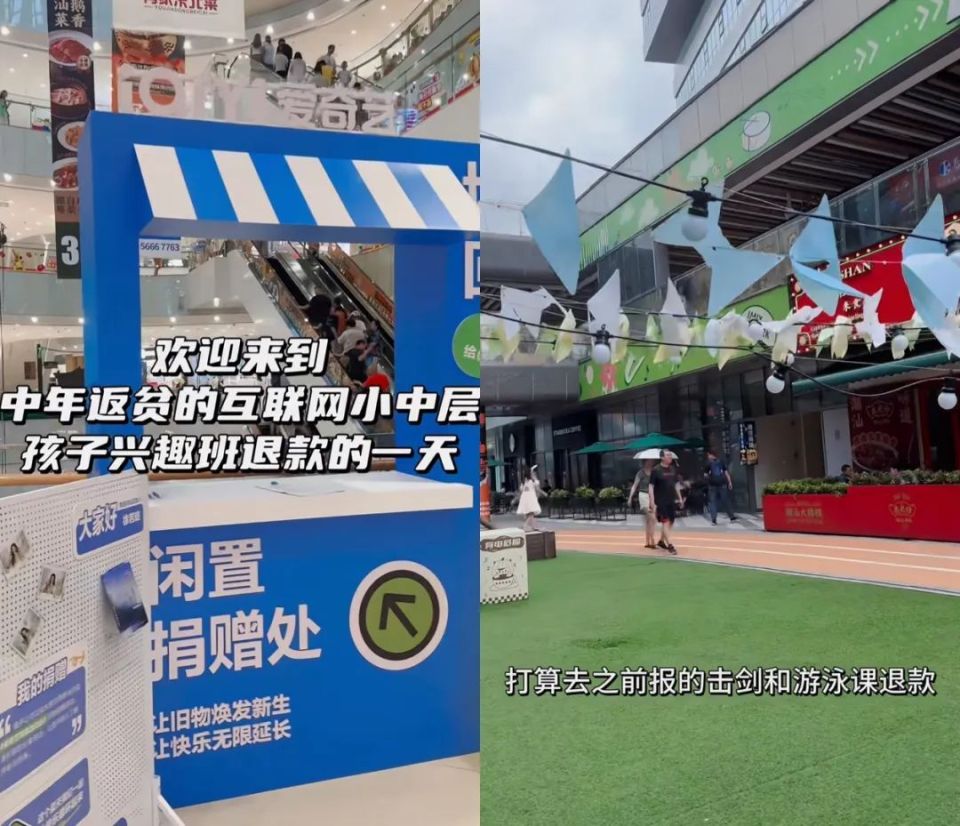

消费降级后,桑瑞面对儿子的暑期安排时,有时不得不说一些善意的谎言,还多了一些沉默时刻。暑假刚开始时,桑瑞把儿子的击剑课停掉了,击剑课一年1.5万元,虽然平摊到每个月只有1000元出头,但未来如果想考级,就要到各地参加比赛,还要请更贵的老师,这些桑瑞显然承担不了,可如果不考级,“学击剑好像又没有太大的用处了”。学击剑好像从最初的“孩子感兴趣就行”变成了“没有性价比”。

▲桑瑞分享在社交媒体上的vlog记录了自己去孩子兴趣班退款的一天。图 / 讲述者提供

桑瑞还记得去补习班退课时的对话。击剑老师询问退课的原因,桑瑞不敢说是资金问题,她害怕击剑老师会再挽留,她更怕自己被说服继续上课,她的声音好像变小了些,“搬家了”,老师追问搬去了哪里,她声音又小了些,“搬出上海了,以后不在这边了”。

现在的桑瑞,偶尔会被朋友圈刺伤,身边的家长们纷纷晒着小孩的暑期安排,有人带着小孩去马尔代夫冲浪,有人把小孩带去欧洲度假,每次刷到,桑瑞都会“反复鞭打自己”,以前,愧疚感还能转化成努力工作的鸡血,可现在,“工作都快要找不到了,还怎么打鸡血”。

她索性连朋友圈都不看了。

教育规划师芬迪平时会接触不同阶层的家长,有产业傍身的“老钱”,还有靠教育跻身中产的小镇做题家。她发现,不同阶层的中国家长普遍都会有一种结果导向的思维,“有的从小学二年级就确定了未来要考的大学,一步步往前倒推制定计划”。但也有差别,中产家庭对于结果的追求要更频繁,有很多客户来咨询时总会说:不想让小孩太累,要求不高,可实际几乎从各个方面都在鞭策小孩。

中产也叫做“中间阶层”,收入、社会地位等资源都属于社会中间位置的群体,不上不下的位置似乎本身就带有某种矛盾感。中产家长们能接触到丰富的消费选择,但可支配收入又相对有限,于是,对于结果和意义追求似乎要更多,“就像买东西总要下意识地考虑性价比”。

假期安排好像也是这种结果导向的延伸,家长们希望尽可能让这两个月的时间变得有意义,“既想让小孩学好,又想让小孩玩到,还想让孩子见见世面”,于是,假期安排变得越来越满。更重要的是,见世面是没有上限的,对于假期安排的卷也变得没有尽头。

怎样才算过了一个好暑假?

暑期旅游鄙视链背后的问题是,到底怎样才算是度过了一个好暑假,如果假期不烧钱,家长们还能怎么做?

在桑瑞分享自己经历的帖子下,很多家长都在反思“育儿消费主义”。有人真诚支招:“周末农家乐一样很开心,钓钓小龙虾摘摘蘑菇,也花不了多少钱。免费的公园里去捞捞螃蟹小鱼,动物园40块的票一样可以看动物,别想太多。”有人感慨:“消费陷阱还是害人太深了。”还有人说:“我们从娃出生就想好了要循序渐进,打算以免费公园和免费博物寡酞主,太刺激感官的娱乐方式真得会拉高快乐阈值,对小孩来说坏处多,长大不会享受生活的美好,只会不停地打卡旅游。”

▲家长们在桑瑞的评论区反思“育儿消费主义”。图 /小红书截图

说到底,中国的中产群体还是一个新兴群体,他们的孩子,也无法复制自己成长的模式。在缺乏闲暇时间和免费公共育儿空间的大背景下,他们能诉诸的,只有“花钱”,而大部分人的钱,都来得并不容易。

在很多中年人的记忆里,暑期是散漫却快乐的。在北京工作多年的赵林玉从小在军队大院长大,她记得,小时候几乎没有旅游过,一到暑假,就和大院里的伙伴疯玩,“家长们都在忙着赚钱,根本没时间安排暑假”。但和儿子的假期相比,赵林玉童年的假期似乎更像个好假期。儿子很难找到能一起疯玩一个暑假的朋友,相比于小时候的大院,现在小区里邻居的联系要更淡,发展玩伴要更难,而且,“好像每个小朋友都很忙,假期根本找不到人”。

赵林玉一想到就会很心疼,在她看来,小孩是需要和同龄人玩耍来进行社会化的。可儿子如果假期不旅游、补课,就只能一个人待着。前段时间,儿子刚刚结束一周的研学,剩下的时间几乎都待在家里。赵林玉时不时在办公室看监控里的儿子,结果发现儿子一整天都坐在电视机前。她督促儿子一定要出去转转,儿子回来说:“小区里一个小朋友都没有,好无聊啊。”

有的家长似乎是想通过旅游给孩子找玩伴。在梅婧的印象里,陪娃旅游可是个苦差事,很多地方她已经去过了,好不容易休假就只想在家里躺着休息,但为了陪孩子只能在暑假的景区里人挤人,她脑中最最崩溃的一幕是:精心安排的研学,或者一些人文、自然景观,希望孩子增长见识,但孩子往往意兴阑珊,只想回酒店玩手机。

后来她找到了“偷懒”的方式,和其他家长结伴出游,这样一来,一路上会更轻松,孩子也更开心,“孩子们只要有个伴就会快乐很多”。

也有家长尝试过网上倡导的“低配暑假”,即不消费,主打“陪伴”:白天带娃上班,一边工作,一边盯着孩子写作业,中午还要强忍困意,跟孩子聊当下社会热点,丰富精神世界,好不容易撑到下班,还要再陪孩子打一个小时的羽毛球,一天下来,“整个人都要被掏空了”。

▲孩子为了可以多和父母玩耍,也会“耍赖”。图 / 《苦尽疤来遇见你》

桑瑞不止会因为消费降级愧疚,没时间陪孩子也会让她愧疚。她工作一直很忙,经常晚上10点以后下班,“到家以后孩子都睡了”。

这个暑假,她一直想找时间带孩子出去玩,可一打开订票平台,发现暑期什么都涨得离谱,到了周末甚至比平日贵了1000多元,为了省钱,她甚至想请一天假带孩子出去玩,可经历过中年失业后,她现在也已经不敢轻易请假了。

愧疚纠结中,暑假余额已经不足了。