泰国华裔作家威拉蓬的自由之问

2026-02-10 21:25:13 · chineseheadlinenews.com · 来源: 德国之声

威拉蓬(Veeraporn Nitiprapha)是东南亚最负盛名的小说家之一。她的新书《佛历西沉与黑玫瑰猫的记忆的记忆》诉说了一个泰国华人移民家庭的百年故事。作为一名华裔泰国人,她向DW谈起“历史”说不清的记忆,还有那个政变之后又政变的国家。

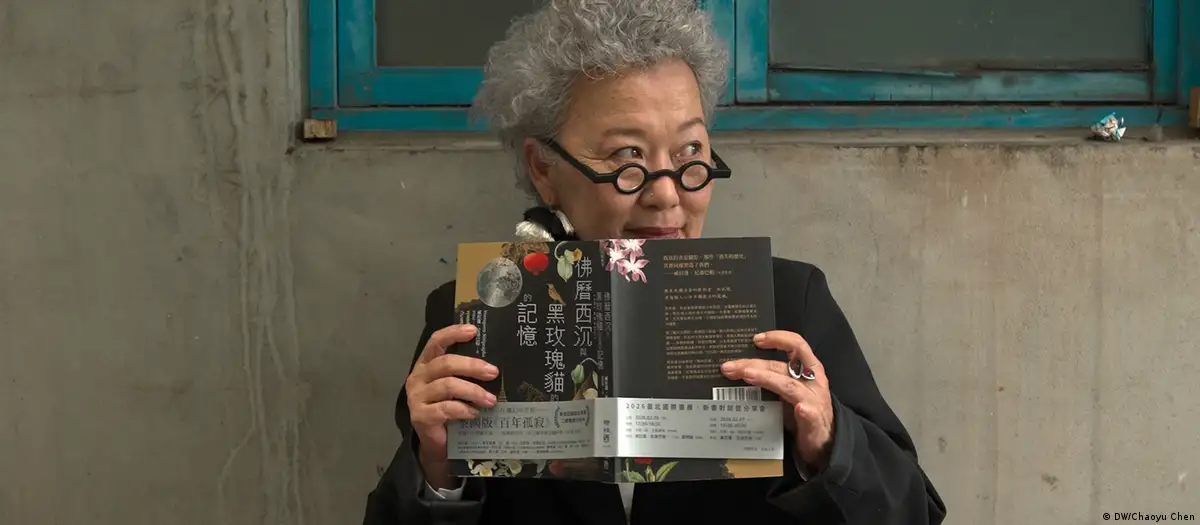

一头花白卷发、圆框小眼镜、黑白装束——泰国小说家威拉蓬(Veeraporn Nitiprapha)穿著时尚,如约来到台北四四南村附近的采訪地点。63岁的她带著最新小说《佛历西沉与黑玫瑰猫的记忆的记忆》中文版,来参加2026年台北国际书展。

威拉蓬的最新小说《佛历西沉与黑玫瑰猫的记忆的记忆》,也被评论誉为“泰国版《百年孤寂》”。图像来源: DW/Chaoyu Chen

这不是她第一次来到台湾。说起四四南村,她对这里的眷村历史略知一二;聊到下榻住处附近的二二八公园,她眼神亮了起来说:“我知道二二八事件!这个公园也是有名的同志聚集地对不对?”

威拉蓬带有古怪与知性的特别气质,亦庄亦谐。她在2月初的冬日接受DW专访,谈及那个政变之后又政变的国家、从中国远赴泰国谋生的祖辈往事,以及她怎么看待自己“华裔泰国人”的身份。

威拉蓬是谁?

威拉蓬1962年出生、成长于曼谷。来自华裔家庭。曾在时尚产业、广告业工作,47岁才提笔写作。

她是东南亚最负盛名的小说家之一,5年内两度获得“东南亚国家联盟文学奖”(S.E.A. Write Award),是泰国女作家第一人。

获奖作品《迷宫中的盲眼蚯蚓》用言情故事隐喻泰国政治冲突,奠定文坛地位;最新小说《佛历西沉与黑玫瑰猫的记忆的记忆》描写一个泰国华人移民家族的故事,被誉为“泰国版《百年孤寂》”。

威拉蓬擅用魔幻写实的笔法隐喻历史。泰国当代政治的动荡也影响了她的人生与写作轨迹。例如1976年“法政大学大屠杀”,泰国军警与右翼团体在曼谷对示威学生血腥镇压;2010年泰国红衫军(反建制派)与黄衫军(保守派)之间的血腥冲突等。

DW:47岁才开始写作,契机是什么?

威拉蓬:我有个儿子,我把他养成一个书虫,什么都读,特别爱文学。早晨他会跑来跟我说:“妈,你有看过这本书吗?超棒的!”“妈,这个作家太厉害了!”我心想:我以前可是家里最厉害的人。我也可以写!

当时最主要就是这样。我有空就试著写,一开始没有什么远大想法,直到2010年,我们国家爆发很大的冲突(红黄衫军冲突),那个时候才有了想法。

当时人们分裂成两派:保守派与反建制派,彼此支持不同的总理人选。街头到处都是群众、抗议、冲突、叫骂,最后支持保守派的政府下令镇压,死了(近)100个人。但真正打击我的是——竟然有支持镇压、支持保守派的人为此感到高兴,他们甚至办派对庆祝杀戮。

作为一个人,这真的让我感到被狠狠刺中:这样是可以吗?这是我们应该成为的样子吗?我们彼此仇恨到这种程度吗?

那是关于人性的问题:我们作为人、作为母亲、作为社会中的人,到底发生了什么事?

如果你想支持某个总理,那就去投票。一直以来我们都是投票解决。你投你喜欢的人,但你不应该杀死支持另一派的人。

2010年春夏,支持前总理塔克辛的“红衫军”在曼谷发起大规模反政府示威,要求解散国会。图像来源: AP

DW:所以你是因为儿子开始写作?

威拉蓬:对,然后就有了(《迷宫中的盲眼蚯蚓》)这些构思。我开始写作时很迷惘,大概写了一年左右才慢慢找到方向。我不是说我有了答案,或是我有了很完整的想法——恰恰是我不理解,所以我靠著写作来理解。

我写,是为了深入这些事,看看到底怎么了。我想问的是:到底是什么驱使我们变成不是原来的自己?

那些支持保守派的人很多都是我的朋友。我认识他们,他们年轻时也很自由派、很庞克,根本不是那种会因为别人被爆头而高兴的人。我必须找出原因:为什么会变成这样?

红衫军与黄衫军(保皇派、保守派)的冲突,最终于5月遭军方武力清场,造成超过90人死亡。图像来源: AP

DW:第二本书《佛历西沉与黑玫瑰猫的记忆的记忆》描写一个泰国华人移民家族的百年故事。这是一部自传式的小说吗?

威拉蓬:不完全是,但还是在同一个母题之下:是什么让我们成为现在的我们?为什么我们变成这样?

第一本(《迷宫中的盲眼蚯蚓》)谈的是迷思与幻觉(myth and illusion),第二本更大的迷思与幻觉是“历史”——是别人告诉我们“我们是谁”。

像你出生时,医院给你贴一个小标签:女性。你就被当成女性一路到长大,无论你喜不喜欢。身份证上写你是佛教徒、泰国人……可我其实从来不去寺庙。

我觉得我是泰国人,因为我不会说中文。但我一到这里(台湾),大家都用中文跟我讲话,我一句都听不懂。我到底是泰国人还是华人?我长得像华人,那我就是华人吗?我是泰国人,更深处的我呢?

历史总会告诉你“一种”叙事:像我祖父来自中国的某个地方,但当你问他,来泰国之前他过著怎么样的生活?他说:你不会想知道的。我想写家庭,他说:“不要写我们,写些名人吧”。他们为贫穷感到羞耻,觉得自己不够努力、不够成功、赚得不够多,出身不够好,甚至有点近似于“老天不够爱你,所以你才穷”,那种羞耻感很重。

很多东南亚的华人都是这样,他们羞于谈过去,不愿告诉孩子自己以前在中国很穷,后来才到别的国家谋生、追求更好的生活。

泰国政府也会利用这件事来宣传,说华人是因为太穷才来泰国,因为泰国很善良所以收留他们。其实这不完全是真的。很多人原本不是来定居的,是来工作,想赚钱后回中国。但后来战争、共产党这些让局势改变了。

我祖父买了很多债券,好像是孙中山在东南亚募款卖的债券,说革命成功后会偿还。但孙中山没有赢,很多人买的那些“纸”最后也不算什么。后来,我的祖父把赚的钱寄回中国买地,他以前是农夫。他买了很多地,希望有一天把全家带回中国,当地主。

DW:写这本书的时候有试著再次回溯家族历史吗?

威拉蓬:就像我说的,他没有告诉他的孩子往事,所以我们并不知道他当年有多穷。我推测他很早就来泰国了,可能还不到20岁,但确切年龄说不清楚。后来他来泰国工作,算是劳工,但也不是那种非常辛苦的苦力。这就是我目前所知道的全部。

DW:你们还会说中文或其他方言吗?

威拉蓬:不会。泰国以前有中文学校,但1950、60 年代因为共产党原因,政府把中文学校都关了,说老师是共产党、在学校教共产思想。我不知道真相,但结果就是我从小就没有学中文。

我们原本有中文姓氏,我其实姓陈。后来政府给了泰国姓,几乎所有泰国华人都改姓了,现在很少人还用中文姓。我在这里(台湾)遇到很多姓陈的人,我会想“我们会不会是亲戚呢?”但这姓太常见了(笑)。

中文我完全不会,只是泰语里有一些词是从中文来的,比如我们叫椅子“???????”(k?o-?i),我后来才知道可能来自中文,但也不知道是哪个方言,因为早就混在一起了。

在泰国时我一直觉得自己是泰国人,因为我上泰国学校,而且泰国很多人本来就是混血,泰国人和华人通婚很普遍,没什么“不能混”的问题。但我来到这里,大家都用中文跟我讲话,我就会突然觉得:那我到底是谁?我甚至可以“假装”我自己是中国人、台湾人,因为外表很像。去上海也一样,当地人根本分不出我不是中国人。这让我开始困惑。

泰国华人(Thai Chinese)是泰国规模最大的少数族裔,人口达数百万,祖先多来自潮汕。图像来源: picture alliance/Sipa USA

DW:你怎么看自己的“华裔泰国人”身份?

威拉蓬:我认为我是泰国人,因为我没有其他什么地方要回去,但如果在“中国”我有一个地方可以回去,我会不会改变想法?我不知道。

我从没去过广州,我不知道祖父的故乡在哪。我的母亲指不出来,祖父最终也没能回去。他把赚的钱都寄回去买地,但后来战争爆发、共产党把地都收走了。

很多泰国华人都是这样:男人来东南亚工作,赚钱寄回家。因为那时候男人不会煮饭不会做家务,所以他们往往有“家乡的妻子”,也在泰国再娶一个照顾自己和孩子。我祖父的梦想是把全家带回中国,但战争把一切打碎。

泰国华人在泰国是一波一波移入,可能有两百年了,但我们对此不谈、不学,课本不写,社会也很少问:你从哪里来?你还有没有亲戚在中国?

我20岁时有中国来的表亲来住20天,我们见面却无法沟通。他每天在家写东西,我猜他是作家。这个人后来成了我小说里的灵感之一,他其实是祖父在中国那边另一个妻子的后代——很多关系都很复杂。

DW:写完《佛历西沉与黑玫瑰猫的记忆的记忆》有什么新发现吗?

威拉蓬:写完之后我最大的发现是:更困惑了。

人生让我们困惑。我不知道我们为什么会在这里?为什么会走到现在这种状况?为什么我们会有这样的政府、这样的政治?为什么我们的经济一直在下滑,而且还在持续下滑?

泰国以前其实比较富裕,但现在却一直往下走。城市变成了观光城市。我是曼谷人,我一直住在曼谷,现在都是大量的观光客。他们来做什么?逛百货公司。于是我们狂盖百货公司。我们有酒店,我们什么都有,却没有我们真正需要的东西。

我们没有完善的公共设施,没有好的交通系统,那些本来早就应该有的。我们应该有更好的学校,也应该有更好的老人照护。

我不知道自己是不是在生气,可能曾经吧。我好像已经习惯了。我们必须谈谈“麻木”,泰国人变得非常麻木,被驯化了,不敢对抗政府,一直活在恐惧中,然后变得麻木。

更糟的是,我们其实早就应该走上街头,大声呐喊。我们早就该这么做了。很多年轻人至今仍被关在监狱里,非常多人。这真的让人心痛。

当我儿子说:“妈,我想我不回泰国了。”我竟然感到很开心。至少,我们之中有人逃出去了。

DW:那么你呢?你会想去别的地方吗?

威拉蓬:我可能会想搬来台湾(笑)。我喜欢这里的食物、这里的人,也可以学一点中文。有人曾经问我会不会说中文,我只会说:“你是芒果吗?”(笑)

我也不知道为什么是芒果,不知道从哪学的就记下来了。

“我们什么都有,却没有我们真正需要的东西。”威拉蓬说。图像来源: Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images

DW:相较其他东南亚国家,泰国华人“泰化”程度很高。你怎么看年轻世代对这些历史的记忆呢?

威拉蓬:华人就是过农历年、吃月饼那种,更多是饮食文化,不过现在泰国人也吃中餐,互相慢慢地融合,变成新的文化。这很有趣。城市里的人几乎都是混合、融合的,可是历史面向呢?家族史呢?华人移民史呢?这就是我想写的:那些没有被诉说流传下来的家庭故事。

我们在文本里是找不太到华人历史这一块的。泰国有很大量的华人人口,但在课本里不会讲,很多只能靠口耳相传——像是祖母、阿姨东拼西凑告诉你一点点。

我最喜欢我一位阿姨,她跟我很亲。我常把头靠在她腿上,她总是跟我讲故事:讲战前、战中、战后。战争是她生命中极其重要的分界点。

她很会讲故事,我想我是从她身上学到怎么说故事的。她会说:“日本军机飞过曼谷,像一群银色大鸟,遮住太阳”——其实怎么可能遮住太阳?但这就是她说故事的方法,让一切显得很巨大。

DW:你知道的这些都是从女性口中听见的吗?

威拉蓬:对,都是女人。我有6个阿姨,小时候过农历新年,他们在厨房做菜,也会叫我们女生去帮忙、学做菜。他们在厨房聊天、聊八卦:哪个叔叔有三个老婆、在外地有私生子……我超爱那种“厨房里的故事”。我很喜欢的还有:你分不清那到底是真的还是假的?是事实还是谎言?

我觉得这些东西从来没有被好好写进书里,很多并不是“女性的声音”。像是在厨房里的故事,男人不在厨房说故事,他们以前也不待在厨房,男人不进厨房,所以他们从来没听过那些故事、那些八卦,还有其他细碎的事情。

在我的书里,总是会出现一些和女性有关的东西:食物、爱情、关系、养育、成长。这些你在男性作家的作品中很少看到。你懂我的意思吗?他们不是没看到,就是不在乎。如果他们写战争,写的会是战场、上战场的人怎么被杀、怎么残疾,诸如此类。但他们不写留下来的人是什么感受——那些城市里的普通人、平凡的日常生活,战争对他们造成了什么影响?

在女性书写里,我更在意的是我阿姨的声音——她在那个时候是怎么感受的?那些看似微小的人,却有著巨大的声音。

威拉蓬说,历史总是只给“一种”叙事,但这之外的记忆碎片,才是她更想写的。图像来源: DW/Chaoyu Chen

DW:你觉得自己在成为作家前后有改变吗?

威拉蓬:我开始对人更有兴趣。我以前其实很讨厌人(笑)。但成为作家后,我发现每个人都有自己的故事,都有把他们带到今天的原因,也都有可能变得更好——取决于环境、身边的人、国家、政府等等,所以我对人更温柔了。我还是喜欢深入谈话,讨厌small talk。

我以前做广告是要推销人买手机、买房、买车。可重点不在手机,重点是:你有没有人可以打电话、可以诉说你的生活、你的痛?我们从不问这个简单的问题。现代人什么都有,但不问:我会打给谁?我们买很贵的手机,但很多功能都用不到。我们也不问自己:我到底想要什么?我是不是只是在活成“被告诉要成为的人”?

如果你问这些问题,也许你会发现,你不一定想要名牌,你可能只想要简单生活:一顿简单的饭、一个可以说话的人;政府和教育一直告诉你要当“好公民”、要爱国、要努力……可你想要那种人生吗?还是你只想当个普通人,有人在家等你的人、有爱的人?

我们的世代好像都有一个清单:要大学毕业、有车、不抽烟不喝酒……可为什么大家还是不快乐、还是离婚?

在泰国,我们至今仍然沿用“战后式”的教育。你有义务当所谓的“好公民”、要努力工作,诸如此类。那是一种战后思维,而不是现代的。在“法政大学大屠杀”后,我觉得政府更努力地想把我们拉回那种传统的思考方式。

你知道,泰国其实非常时尚、非常现代,百货公司到处都是,市中心可能就有15家超大型商场。现代生活,但思维仍传统。我觉得我们对于“自己是谁”感到非常困惑。

就像穿名牌一样,你对此感到满足、快乐,却从来不问自己:你真正想从政府、从生活、从“成为一个人”这件事中得到什么?

我不觉得自己是自由的。写作不会让你成为一个幸运的人,真的不会。但至少,我知道只要我继续写,就能看到更多可能性。我无法给读者答案,我只能提供可能性。

DW:“泰”(???))这个字本来带有“自由”的意思,但在过去一个世纪里,泰国政变之后又是政变,这些政治动荡对你有什么影响?

威拉蓬:这也是为什么我会责怪“历史”。我们历史课本从来没有真正说清楚这些事情。它不谈1976年,也不深入谈五月事件,我们甚至有两次五月的大屠杀。

一次又一次,我们没有从错误中学习,政府只是在驯化我们。你上学25年,必须剪齐刘海、穿制服、不能染发。等你出社会工作,又不能随心所欲,因为你得“看起来专业”。你一辈子都没有真正探索过自由。

我觉得很多年轻人因此感到绝望、非常不快乐。在疫情之前的那几年,他们走上街抗议,结果却被送进监狱。很多人被关,也有很多年轻人被迫逃离、离开国家。

2010年5月19日,红衫军示威遭泰国军方武力清场。图像来源: AP

DW:这次访谈时机也很特别,刚好是泰国大选(2月8日)。这会成为你的写作素材吗?

威拉蓬:很多事情让我麻木到写不下去,甚至不太想提。我觉得选后可能有大事,可能会有冲突、甚至暴力。民调说人民党会赢,如果他们赢,可能又会政变,又会很难看。我不知道他们会用什么方式把这个党打下去,但一定很丑陋(注:最终选举结果,泰国总理阿努廷宣布胜选,人民党则受挫)。

DW:你的写作也涉及历史与战争,数十年前世界似乎相对稳定,现在则好像进入一个新的动荡时代,你觉得呢?

威拉蓬:你是这么认为吗?我觉得战争其实从来没有结束,它在我们内心、在每个国家。像台湾和中国,冲突没有爆发成大战,但冲突一直在。泰国也是,全世界都是,加沙也是。你以为战争过去了,其实它只是换了形式。