霹雳-15三百公里射程碾压欧美

2025-10-09 21:25:12 · chineseheadlinenews.com · 来源: 科学知识点秀

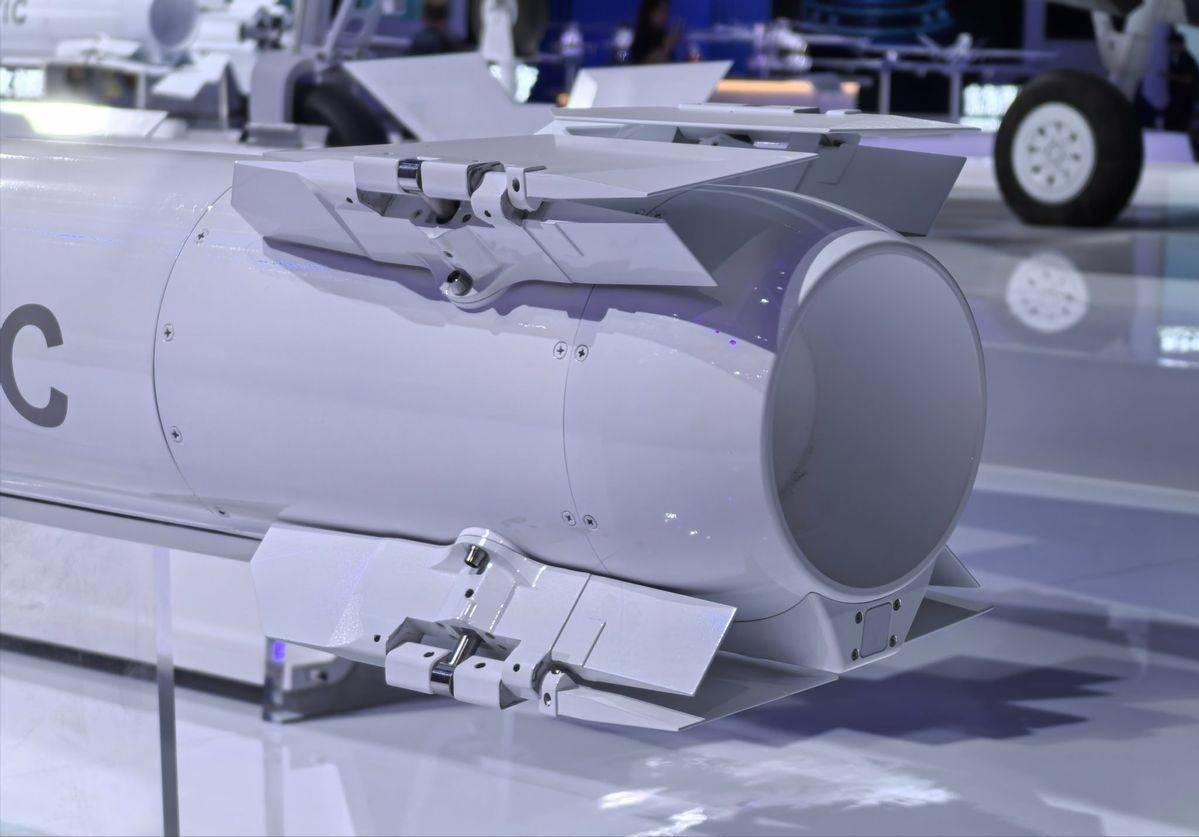

2025年的印巴空战中,巴基斯坦空军一架歼-10CE战机在160公里外发射霹雳-15E空空导弹,精准击落印度空军的“阵风”战斗机。这一战果瞬间震撼全球军事界——中国制造的霹雳-15,凭什么能做到欧美国家迟迟无法突破的超远距猎杀?

技术路线的生死抉择

霹雳-15的核心优势在于全球独一份的“双脉冲固体火箭发动机”。简单来说,这种发动机能让导弹像汽车换挡一样分两次点火:第一段推进将导弹送至目标附近,随后熄火滑翔节省燃料;第二段在末端突然点火加速,使敌机瞬间陷入“不可逃逸区”。这种设计让霹雳-15的射程轻松突破200公里,自用版甚至达到300-350公里,远超美国AIM-120D的180公里和欧洲“流星”导弹的150公里。

而西方早年认为双脉冲技术复杂度太高,转而押注冲压发动机路线。欧洲“流星”导弹虽采用冲压技术实现高速,但对空气密度和飞行条件极为挑剔,实战中灵活性远不如双脉冲方案。美国并非没有尝试,其AIM-260项目推进多年,却因推力稳定性和气动震颤等问题迟迟无法量产。

稀土命门与产业链困局

其根基却就体现在了我们对核心的材料的绝对的掌控上。由其高纯的氮化镓有源相控阵雷达的导引头的要求就可看出其制造成的稀土支撑的高纯度要求达到了99.999%以上。

但令人遗憾的是,目前全球的80%的稀土的产能都掌握在了中国的手中,而西方的国家也曾经多次尝试着自己地建立起一条从原矿的提炼加工的全链条,但其却屡屡碰壁,最主要的就是其所需要的工艺技术太过复杂了,每一道工序都需要非常精确的温度的控制,稍微的偏差都可能造成整批的材料都将被迫报废,这也就使得西方的国家根本就没有能够对我们这块的稀土的资源的开发都一筹莫展了。

但美国的这三年的苦心也只能将稀土的纯度提炼到了92%,可惜这也根本无法满足导弹的导引头的要求,其更关键的还是从具有完整的产业链的优势出发的对其的战略把握。

随着对稀土的自给自足的实现,以及新一代的碳纤维等复合材料的高效生产,中国的军工体系也从原有的依赖外部的稀土等资源的局面彻底的实现了闭环,对此我们不难想象,中国新一代的碳纤维材料的成本将会大大压缩至西方的1/2左右。

相对而言欧美的军工供应链就比较“散”了,单一一枚导弹的研制生产成本就高达几十万至几百万美元,更不用说还要受国际的采购和政治的各种因素的牵制了。印度曾获得霹雳-15E残骸,发现其材料强度比本国导弹高30%,却因缺乏核心技术无法仿制。

体系思维的差异化竞争

尽管西方的军事实力并不弱,但是其军事的研发理念却始终将体系的作战作为主要的发展方向。美军倚重F-22、F-35等隐身战机与预警机、数据链的协同,强调“网络中心战”而非单一武器性能极限。这种思路使其优先保障导弹的电子抗干扰能力和多平台兼容性,例如AIM-120D虽未采用双脉冲,但通过升级制导系统维持了可靠性。

但不难发现西方的军工复合体也都受到了极大的成本约束.。双脉冲发动机零部件更复杂,维护成本飙升,而美国需向全球41个国家供应导弹,轻易改动生产线将冲击交付效率。因此,美军选择在“标准-3”反导导弹等大型平台应用双脉冲技术,却在空空导弹领域保持谨慎。

霹雳-15的崛起已倒逼西方加速追赶。美国雷神公司近期测试的AIM-120D3型导弹试图突破射程阈值,欧洲也在推进“未来空战导弹系统”研发。但中国军工的“集中力量办大事”模式展现出惊人效率——霹雳-15生产线已实现AI监管的24小时自动化运转,而美国AIM-260预计最早2026年才能列装。这场空空导弹的竞赛,正重新划定未来天空的规则边界。