“干儿子”起诉亲子女,要求独占遗产

2025-10-10 06:25:31 · chineseheadlinenews.com · 来源: 央视新闻

九旬老太立遗嘱,要把全部遗产留给一个毫无血缘关系的“干儿子”。为了继承遗产,“干儿子”将老人家人告上法庭,要求履行遗嘱。那么遗嘱的内容是什么呢?其中又有什么纠葛呢?这起看似离奇的继承纠纷,经过法院审理,解开了一场精心策划的遗产算计。

“干儿子”凭一份遗嘱

要求独占老人遗产

王老太是这份遗嘱的被继承人,她家住上海,育有四个子女,名下有一处房产,以及二十余万存款。2023年12月,王老太因病去世后,一名和她毫无血缘关系的男子出现了,声称要按照王老太生前遗嘱,合法继承她的全部遗产,之后这名男子又将王老太的亲属告上了法庭。2024年4月,上海市长宁区人民法院受理了这起遗嘱继承纠纷案。

长宁区人民法院未成年人与家事案件综合审判庭副庭长 徐莉:被继承人是王老太,出生在1932年,原告刘某和王老太没有血缘关系,是王老太入住养老院期间认的所谓“干儿子”。

案件的原告刘某,诉请是继承已经去世的王老太遗产。而被告一方则是王老太的亲生子女和孙子。

那么刘某是如何成为王老太的干儿子的?王老太又为何如此信任刘某,愿意将自己的全部遗产都交给他?这还要从王老太和刘某相识之前,她和家人的日常相处讲起。

长宁区人民法院未成年人与家事案件综合审判庭副庭长 徐莉:本案的被告一共有4个人,分别是王老太的3名子女和孙子小林。小林的父亲大林是王老太最小的一个儿子,在2020年9月左右去世。王老太早年离异,和这个案件当中的三名子女关系不睦,几乎是没有往来的。

长宁区人民法院未成年人与家事案件综合审判庭法官助理 王夏迎:在2016年左右大林身体不好,将王老太送进了一家养老院,不定期地前往探望。

王老太由儿子大林送到养老院后,一开始还能时不时见到孩子,但是三年后,大林因为严重疾病,身体每况愈下,也为了避免母亲担心,因此前往探望的次数越来越少。

长宁区人民法院未成年人与家事案件综合审判庭法官助理 王夏迎:在2019年左右,大林因为肺癌、糖尿病等并发症这些原因,健康状况恶化,没有再前往养老院探望王老太,最终大林是在2020年9月去世。

也就是从儿子大林患病开始,王老太与家人的联系更少了,独自居住在养老院的她难免会感觉到孤单,也就是在这个时候,一个人频繁地出现在她身边。

长宁区人民法院未成年人与家事案件综合审判庭法官助理 王夏迎:在大林病重期间,王老太在养老院附近,因为看病认识了刘某,不久就以干妈干儿子相称。

刘某自称自学过中医,经常帮身边人看病,但实际上他并没有行医资格。2016年,在一次看病的过程中,刘某与王老太相识,随着见面的次数越来越多,王老太对刘某愈发信任,甚至称刘某为自己的大儿子。出于对刘某的信任,王老太还在住养老院期间申请到山东探望自己的侄女,而这次出行正是由所谓的“大儿子”刘某陪同她前往的。

长宁区人民法院未成年人与家事案件综合审判庭副庭长 徐莉:2019年11月左右,王老太在刘某的陪同下以去山东探亲为由离开了养老院,两人到了山东以后,确实也去探望过王老太的侄女。

王老太的此次出行,并没有通知任何亲属,而就在王老太离开养老院的大约一年后,孙子小林在一次探望时,才得知自己的奶奶已经离开了养老院。

长宁区人民法院未成年人与家事案件综合审判庭副庭长 徐莉:2020年11月初,小林在料理完父亲大林的后事之后,前往养老院去找奶奶,却被告知王老太已经离开了养老院。

因为王老太是主动离开的养老院,并没有办理正式的离院手续,而一直以来给王老太办理住院手续的只有王老太的儿子大林,所以院方只有儿子大林的联系方式,但当大林离世后,院方就失去了王老太亲属的联系方式。

长宁区人民法院未成年人与家事案件综合审判庭法官助理 王夏迎:我们找到了养老院当时的负责人顾女士,她也是年近八旬的老人,表示当时的材料没有留存,对于很多细节已经记不清楚,但据她回忆,当年王老太只是说要去山东旅游看望侄女,并没有说不再回来,所以没有办理正式的离院手续。后来王老太没回来,养老院曾经给大林打电话,但是大林当时可能是处于重病或者是已经去世了,所以没有联系上,养老院也没有其他家属的联系方式,因此也没有联系上。

直至小林到养老院找奶奶时,院方才知道王老太的家里人也和她失去了联系。

老人不知所终

孙子尝试多种方式寻找

王老太究竟去了哪里?为什么说是去探亲却没有通知家里人?对于孙子小林来说简直是一头雾水。奶奶真的是去山东探亲了吗?为什么一去不复返了呢?

小林确实知道自己在山东有一位表姑,但是已经多年没有来往。为了找到奶奶,他决定按照奶奶离开养老院时的说法,尝试联系在山东的表姑。小林从父亲的遗物中找到了表姑的联系方式。对方告诉他,王老太确实来过她家,是在一个叫刘某的男子的陪同下来的,但早已离开。他们一致认为要联系刘某看看老人到底去了哪里。

长宁区人民法院未成年人与家事案件综合审判庭副庭长 徐莉:表姑给了小林刘某的微信,但是小林多次亮明身份来添加刘某好友,却都没有获得通过,表姑也直接通过微信来联系刘某,但也始终没有得到回应,而王老太的电话则是始终处于关机状态。

自那之后,小林一直也没有再得到奶奶的消息,直到2024年,小林收到了来自法院的传票,有人将他和家人告上法庭,要求继承奶奶王老太的全部遗产,小林才得知奶奶已经去世了,而要求继承遗产的这个人就是刘某。其实,在王老太与家人失联的这几年里,一直和刘某在一起,生活在山东威海。刘某是怎么想到要起诉王老太家人的?

2025年2月,上海市长宁区人民法院公开开庭审理了此案。

原告委托诉讼代理人:第一项诉讼请求是判令被继承人王老太名下,坐落于上海市长宁区房屋由原告刘某一人继承。第二是判令被继承人王老太名下的银行存款,尾号是0058的银行卡内余额21192.76元,由原告刘某一人继承。

原告刘某向法庭提交了一段视频证据,内容是2023年11月王老太在律师的见证之下订立遗嘱时的视频画面。

原告方称,2023年11月2日,王老太在律师的见证下订立遗嘱,表示去世后其名下所有的财产,包括一处房产,由原告刘某独自继承。

原告刘某一方称,王老太生前与各子女关系不算太好,独自居住在养老院内。自2016年刘某与王老太相识后,双方关系迅速拉近,从2017年左右至2023年王老太去世,她一直由原告刘某照料,共同生活,自己尽到了对老人的赡养义务。王老太生前所立遗嘱是其真实意思表示,原告有权继承其全部遗产。

男子是否故意阻断老人与家人联系

被告方认为,王老太的晚年是由儿子大林负责养老,2016年左右,王老太在大林安排下入住养老院,并且大林生前不定期前往探望。

被告委托诉讼代理人:被告小林与敬老院的两名院长刘院长和付院长询问到他祖母生前的过往,以及原告的个人信息,获取到的消息是原告是无正当职业、无经济收入、无医生执照的“三无”人员,在老人住院期间也从来没有承担过赡养责任。

同时,被告小林一方还指出,自己从未放弃寻找奶奶,也并没有不愿承担对她的赡养义务。后期之所以没有联系到奶奶,也与刘某脱不开关系。

被告委托诉讼代理人:被告小林从其父亲大林遗留下的手机向其祖母打电话,但均未被接通,找到了网名为向日葵,获取原告的微信号加好友,未被通过。上述证据可以证明被告小林从来没有放弃过寻找其祖母,并非原告或者王老太本人在视频中所陈述的,对老人不管不顾,见证视频中提到的不愿意承担赡养义务,明显有悖于事实。

被告小林一方认为,是刘某故意阻断了王老太和家人的联系,王老太是在受到原告刘某欺诈的情况下订立了代书遗嘱,该遗嘱应认定为无效。王老太于2014年6月20日曾立有公证遗嘱,将其在房产上所享有的份额全部留给孙子小林继承,因此应按照公证遗嘱进行继承。

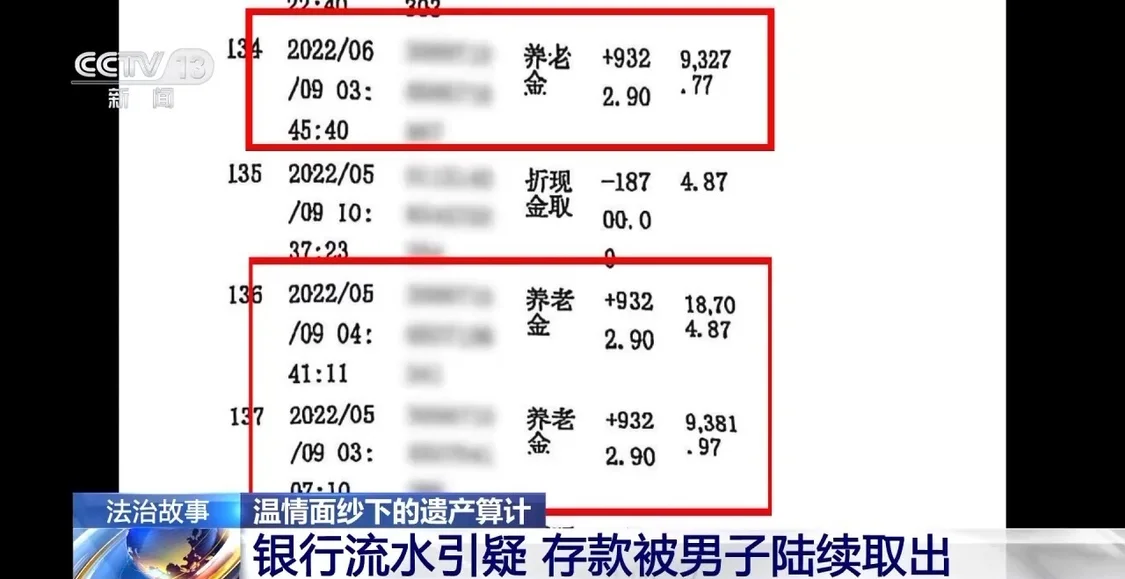

被告方还提出,被继承人王老太每月还有一万元左右的养老金,在她去世前一年左右的时间里,她账户里的二十余万元存款,被原告刘某陆续取出,被告方认为,这部分也应由王老太的法定继承人来继承。

被告委托诉讼代理人:老人个人银行卡上的余额,我们对真实性也予以确认,但是要提醒法庭注意,老人养老金每月的收入是按照其最后那一个月发放的10342.1元,这笔收入是老人每一个月的养老金收入,希望原告能够陈述一下老人每个月的养老金的支出构成,以证明他有尽到赡养的义务,而没有动用过老人的钱。

原告刘某说,王老太在山东威海与他共同生活期间,日常的生活消费都是由他来承担的。刘某表示,自己并不是贪图王老太的财产,是因为对方将自己认作“干儿子”,他才像亲人般照顾王老太。

被告方认为,如果事实真的如刘某所说,他与王老太之间存在所谓的“亲情”,像亲人一样不求回报地照顾她多年,那么王老太每月万元左右的养老金以及多年的存款又去了哪里?

被告委托诉讼代理人:原告强调的是老人在与其共同生活期间,他尽了主要的赡养的责任,从原告庭前提供的补充证据来看,老人每个月的养老金有一万多元,三年共同生活的收入应该有36万,但是老人过世之后现在只有2万左右的结余,看起来像王老太反过来去赡养刘某。

原告刘某称,王老太的养老金都用于平时吃药,自己的日常生活开销并没有用老人的养老金。

争议焦点之一

案涉代书遗嘱是否有效

在庭审的过程中,原被告双方就王老太于2023年11月订立的代书遗嘱是否有效,以及原告刘某在被继承人王老太生前取走的钱款是否应作为遗产继承展开了辩论。法院又是如何认定的?王老太的遗产究竟该由谁继承?

争议焦点一:案涉代书遗嘱是否有效,刘某能否依该遗嘱取得遗产?

法院认为,本案中存在争议的代书遗嘱,是被继承人王老太在受到原告刘某欺诈的情况下订立,不能表示其真实意思,应认定为无效。而这与刘某为自己编造身份的行为直接相关。

长宁区人民法院未成年人与家事案件综合审判庭副庭长 徐莉:首先刘某存在着虚构身份来骗取王老太同情的行为,刘某在明知王老太曾有着随解放军南下到上海,跟解放军学会了识字这样的一段经历,精准地为自己编造了国际维和部队的人设,他辩称没有欺诈的恶意,是难以让人信服的。

原告刘某辩称他没有告诉过王老太他曾在维和部队服役,王老太之所以向别人说过这个信息,是因为他人的说法,法院对刘某的这种说辞不予采信。同时法院认为,即便事情真如刘某所说是误传,那么,刘某在明知王老太受到误导的情况下,对自己的真实身份负有披露、澄清的义务,故意隐瞒真实情况亦构成欺诈。

同时法院还认定,刘某存在故意阻隔王老太与家人联系的情况,使其产生了只有原告可以依赖的错误认知。

长宁区人民法院未成年人与家事案件综合审判庭副庭长 徐莉:刘某把王老太带到了山东农村,并且更换了王老太的电话号码,同时也拒绝小林以及其他亲属的联系请求,使得王老太处于人为制造的隔离当中,直接影响了王老太对其他亲属的判断,产生只有刘某可以依赖的错误认知。刘某的欺诈行为和隔离行为直接影响了王老太订立遗嘱的动机。

法官表示,从王老太订立遗嘱过程记录的视频当中可以看出,王老太之所以订立这样一份遗嘱,一方面是出于对刘某的认可和同情,而另一方面则是对于其他子女的失望和惩罚,而两点动机都事实上是受到了刘某的不当影响。

长宁区人民法院未成年人与家事案件综合审判庭副庭长 徐莉:如果王老太知道刘某编造了国际维和部队的人设对其进行欺骗,而孙子小林其实仍在寻找她,王老太其实极有可能是不会如此决绝地将所有的遗产都赠给刘某的。在遗嘱这一类,尤其要强调表意人真实意愿的单方民事法律行为当中,如果表意人的动机受到欺诈等行为的污染,那么应当认定遗嘱并不是被继承人的真实意思表示。

法院认为,血缘关系并非扶养的唯一基础,老人的意愿应当得到尊重,法律规定了继承人以外扶养较多的人可以分得适当的遗产,但前提应当是扶养人系出于善意,而老人的意愿是真实、自由的,本案中原告的扶养是建立在违法行为的基础之上,法律不能因部分“表面善意”而容忍整体行为的违法性。法院认定,被继承人王老太订立的代书遗嘱无效,原告刘某不能据此取得王老太的遗产。

争议焦点二:刘某在王老太生前取走的钱款是否能作为遗产继承?

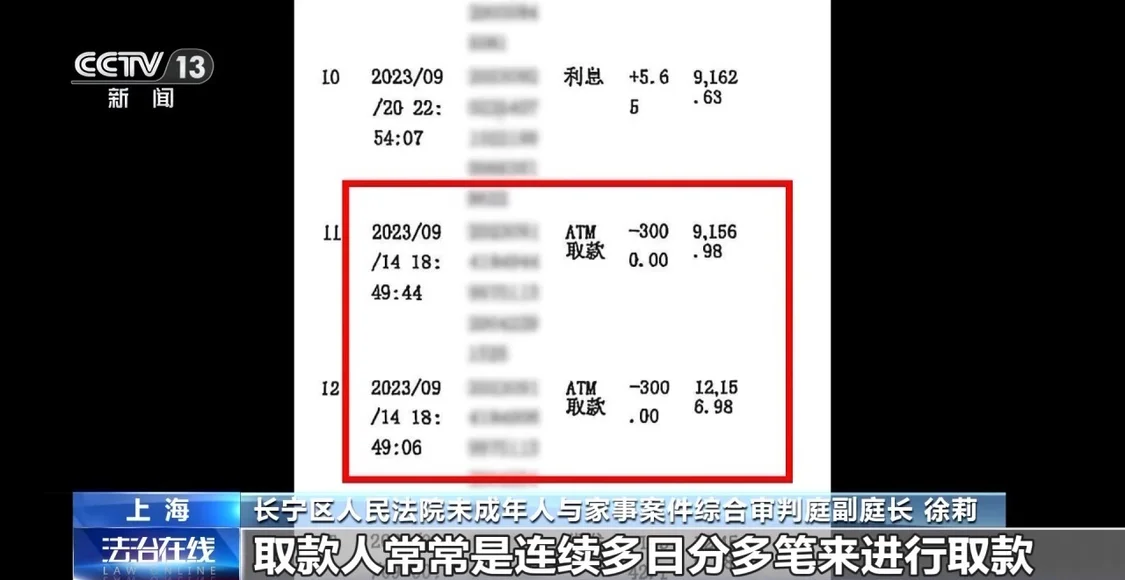

长宁区人民法院未成年人与家事案件综合审判庭副庭长 徐莉:对于存款部分,刘某没有提交证据证明赠与的事实,而这个存款是通过ATM机取现的方式提取的,取款人常常是连续多日分多笔进行取款,如果王老太要赠与刘某钱款,完全是可以通过转账或者是到柜台取现的方式来进行,通过ATM机来取现20余万元进行赠与是显著缺乏合理性的。因此对于刘某主张的赠与事实,我们不予采信。

法院审理查明,被继承人王老太养老金账户自2022年11月18日至2023年12月22日共通过自动取款机支取了344400元,被告小林主张的22万余元仅系其中的定期存款部分,法院认为,王老太的养老金收入足以覆盖其日常开支,原告刘某称王老太养老金均用于她本人服用药物或接济他人,但未提交证据予以证明,同样无证据证明王老太钱款有其他合理去向,故对被告小林主张原告刘某处尚有王老太遗留的这部分钱款予以采信。

长宁区人民法院未成年人与家事案件综合审判庭副庭长 徐莉:刘某应当将这部分的钱款予以返还。对于钱款部分,我们没有发现有效的遗嘱,因此要按照法定继承来办理。

最终,法院一审判决,驳回原告刘某的全部诉讼请求;现登记在被继承人王老太名下的房产按照她生前订立的公证遗嘱归被告小林继承所有;被继承人王老太账户内的剩余存款以及所遗现在原告刘某处的钱款归被告小林继承所有。原告刘某不服判决提起上诉。2025年7月31日,上海市第一中级人民法院二审宣判,驳回上诉,维持原判。

长宁区人民法院未成年人与家事案件综合审判庭副庭长 徐莉:随着社会老龄化程度的加深,针对辨别能力减弱而情感需求又比较强烈的老年人实施的欺诈行为时有发生。这起案件当中,我们通过穿透性的审查,明确认定,通过欺诈老人所获得的遗嘱无效。而建立在违法行为基础上的扶养关系,不能作为分得遗产的依据,表明了法律对于侵害老年人财产行为的零容忍的态度,也对企图通过非法手段谋取利益的不法分子起到了强有力的警示作用。