读博,一场精神豪赌——普林斯顿中国博士突然离世

2025-10-04 21:25:22 · chineseheadlinenews.com · 来源: Letsight微信号

前段时间,我们关注到青年教师压力的问题,但其实在学术界,博士的压力可能比青年教师更大,也更加隐秘。

33岁青年博导离世,“非升即走”是海归博士最悲惨的结局

近日,普林斯顿大学向全校发出一则沉重的通告:电子与计算机工程领域的博士后研究员李昊然,于9月25日晚在新泽西盅踏斯特温莎的住所去世,年仅28岁。

一个有着大好前程的顶尖人才,毫无征兆地突然离世,这个消息令人感到错愕、惋惜,也引发很多疑问。

博士论文答辩刚结束

普林斯顿博后突然离世

李昊然的履历非常优秀,读的是最厉害的学校,学的也是最有前途的专业。

2019年他本科毕业于清华大学电机系,然后来到普林斯顿大学攻读硕士,2021年留校读博士,今年6月份完成博士论文答辩,顺利拿下电气与计算机工程博士学位。

毕业后,李昊然没有离开学校,而是继续留在普林斯顿大学,成为一名博士后。

图源:The Daily Princetonian

他在学术上非常出色,2023年,他与团队合作的论文《利用机器学习模拟电力磁学》斩获了IEEE电力电子学报年度一等奖。

这个期刊每年发表的论文上千篇,最终能够获奖的只有5篇,而李昊然的成果就是其中之一,含金量非常高。

他的研究方向“AI for Magnetics”也恰好是当今最前沿、最有前景的交叉领域,未来无论是留在学术界还是转向工业界都有很大发展空间。

二十多年的读书生涯结束应该要引来新的起点,按照原本的设想,他或许摩拳擦掌准备干一番大事业。

但是外界总是被他的光环吸引,却不知道他经历过的痛苦瞬间。

9月25日晚上,普林斯顿大学发布通告,李昊然在新泽西盅踏斯特温莎的住所去世,年仅28岁。

图源:Princeton University

在通报中,学校没有明确说明死亡原因,但却强调了师生如感到心理压力可以随时寻求学校的心理咨询和支持。

很多人猜测,李昊然的离世很可能是心理问题导致的,网上也有一些知情人透露,他可能患有抑郁症。

李昊然的离世,再次揭开了名校生光环背后的一面。

出身顶尖名校,研究方向前景广阔,导师也是清华毕业的优秀华人教授,按理说,他未来不可限量。

但是,这终究是旁人看到的光鲜一面,事实上,学历越高,就意味着承载的期望越大;能力越强,那么对自己的要求就越高;光环越大,背后的压力和孤独就越深。

消息传回国内社交平台时,李昊然很多同学都表示他是一个非常好的人,非常好的学者,呼吁大家不要恶意揣测死因。

李昊然离世的原因还要等官方公布,希望普林斯顿大学能够早日公布结果。

留学生读博

就是一场精神豪赌

读博在全世界都是一件压力非常大的事情,而博士留学生更是如此。

近年来,很多悲剧和统计数据都表示,博士群体是心理健康的高危人群,因压力而自杀的博士也不在少数。

美国一项覆盖多所大学的调查显示,超过一半的博士生曾经历过焦虑或抑郁,其中相当部分属于中度或重度水平,而国际学生群体中,这一比例更高。

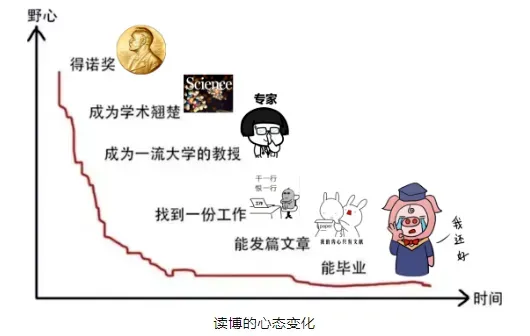

博士阶段不同于本科和硕士,学术要求和压力都成倍增加。如果说本科是打地基,那么硕士就是在砌墙,博士就是盖顶。

图源:网络

博士想要顺利毕业,不仅要有博士论文,一些学校还要求在期刊发表足够数量的论文才能毕业。

但是搞研究并不是刷题,会有标准答案,很多研究领域根本就是空白,需要博士生去一点点探索。

这就导致很多研究项目需要花费好几年才能看到效果,甚至有时候时间花了,经费花了也不一定能够达成预期的结果。

熬夜做研究、实验失败、论文被拒是家常便饭,可能熬了几个月甚至几年时间,项目依然没有进展,这些打击很难为外人道。

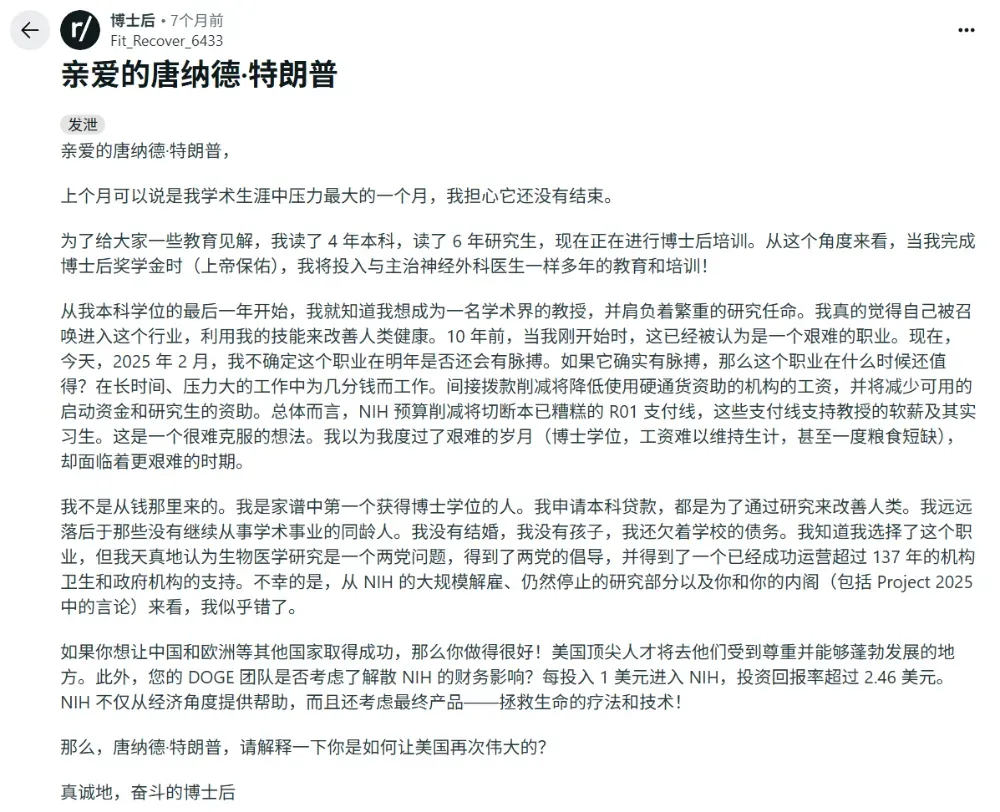

今年川普一句话就让高校成百上千个研究项目经费断供,背后成千上万的博士生被迫项目暂停。

图源:Reddit

叫停的不只是项目,更是他们的未来发展。很多博士很难放弃,因为已经投入了那么多年的时间成本,只能硬着头皮往下走。

博士毕业主要的就业途径,要么是学术界,要么是工业界。学术界教职供过于求,而且内卷严重。

而工业界对候选人的经验和落地能力更看重,对学术能力反而没那么重视,很多名校博士生最后都因被打上高分低能的标签,求职屡屡碰壁。

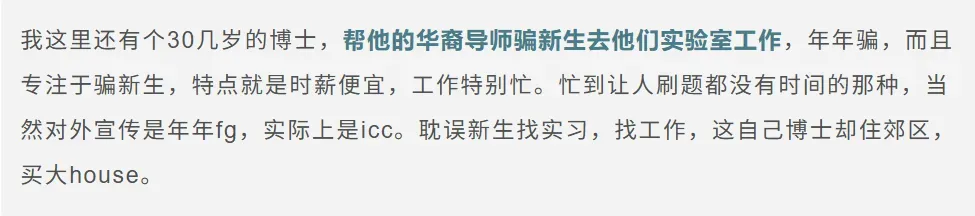

博士还要面对来自导师的压迫,在整个博士生涯中,导师可以说是把握命脉的人,研究方向是否改变、经费资源是否愿意付出全凭导师的一句话。

图源:一亩三分地

遇到一些不好的导师,还会拖延博士毕业,甚至会沦为导师的打杂助理,对自己的科研毫无帮助。

另外,每当和已经成家立业的同龄人相比,觉得自己慢了一步,年龄焦虑下让心理压力变得更大。

留学的孤独感也进一步恶化这些情绪,长时间孤军奋战,他们很难向家人朋友解释课题上的问题,没有了情感支持,容易让负面情绪积压成病。

读博不是救赎

更不是唯一的出路

更加隐秘的是名校生陷入精英困境,越是优秀的人,越容易背负太多期望和责任,他们不愿意让大家失望,更不愿意展露自己的脆弱。

李昊然本科清华、博士普林斯顿,人生履历上堪称完美,很多人看来,他的人生早就走上巅峰,根本没有理由悲观。

但心理学研究揭示,越是认知水平高的人,越容易陷入思维死循环。

因为他们太聪明,对世界看得太透彻,所以对虚无和局限更容易感到失望。这也是为什么在高知群体中,抑郁和自杀的比例并不低。

李昊然的突然离世,我们惋惜一名青年才俊离开的同时,也要敲响警钟。

长期以来,顶尖学府只重视学术成果、科研排名、学生的获奖和就业,对学生心理健康毫不重视,尤其是对国际学生的心理支持也不够。

虽然普林斯顿设立了心理咨询中心,斯坦福大学设有 Well-Being at Stanford 项目,提供24小时的心理支持热线、同伴互助小组。

剑桥大学近年也扩大了心理健康基金,把更多资源倾斜到研究生和博士后群体,尝试弥补学术高压下的心理缺口。

图源:剑桥大学

这些措施是积极的,但远远不够,读博注定是一场苦旅,对于博士生来说更要做好心理准备,认识到读博的难度以及出路。

首先需要明确的是,自己是真正热爱科研,坐得了冷板凳,有一定的抗压能力,未来计划入职高校或者企业研究型岗位。

如果只是为了逃避就业或者为了名校或博士光环,那么最终付出的代价往往会大于得到的回报。

另外,还要提前了解导师的风格、资源以及平台优势。

一些实验室经费充裕、团队氛围好,可以为学生提供相对稳定的研究平台。但也有一些实验室经常面临经费断供,学生就变得很被动了。

如果在读博过程中发现自己不适合读博,那么及时止损可能是最好的办法。与其苦熬下去,不如及时转身寻找更适合自己的发展空间。

图源:Unsplash

很多博士会担心自己多年的努力可能会付诸东流,但过去的学术训练并不是毫无价值。

博士阶段培养的科研能力、逻辑思维、数据处理、写作表达、项目管理等技能,在很多行业中都属于核心竞争力,可以转化为职场优势。

但如果硬着头皮做自己不喜欢的事情,反而会错过更好的机会。

总之,只要自己不把自己往死胡同上逼,总能找到更广阔的平台和更适合自己的路。

无论是读博还是读本科、读硕士,无论是名校还是普通大学。

真正能支撑一个人走得更远的,是健康的身心,否则学历再高、成就再大,如果心理健康被忽视,随时可能走到崩溃的边缘。