社交媒体如何影响人们对暴力的看法

2025-09-28 16:25:34 · chineseheadlinenews.com · 来源: 大纪元

(英文大纪元记者Petr Svab撰文/张紫珺编译)在当前资讯发达的网络时代,人们可以轻易地接触到海量的暴力内容,社交媒体上也在鼓吹暴力。专家表示,这正在扭曲人们对暴力的态度,这个问题很难通过自动化来解决。

虽然一直以来,暴力都是人类体验的一部分,然而专家指出,如今暴力却作为一种娱乐形式大量出现,这是一种前所未有的现象。

与电影和电子游戏中虚构的暴力不同,社交媒体让任何人都有机会看到真实的暴力,而且几乎没有年龄限制。此外,辛辛那提大学(the University of Cincinnati)媒体与新闻学教授、社交媒体内容专家杰弗里·布莱文斯(Jeffrey Blevins)解释说,社交媒体上的暴力通常以娱乐的形式呈现,充斥着轻浮、粗俗或愤世嫉俗的评论,并混杂着众多被网络用语称为“脑残”(brain rot)的随机内容。

与此同时,佛罗里达大学(the University of Florida)媒体与传播学副教授、专门研究社交媒体的安德鲁·塞莱帕克 (Andrew Selepak) 指出,政见上的分歧导致社会上很大一部分人被视为次等人群(sub-human),导致人们受到暗示,认为这部分人应该遭受暴力对待。

虽然大多数社交媒体平台都会限制血腥或暴力内容,然而有些内容还是能绕过过滤机制,而那些游走于平台允许范围边界的内容也仍然能够继续传播。

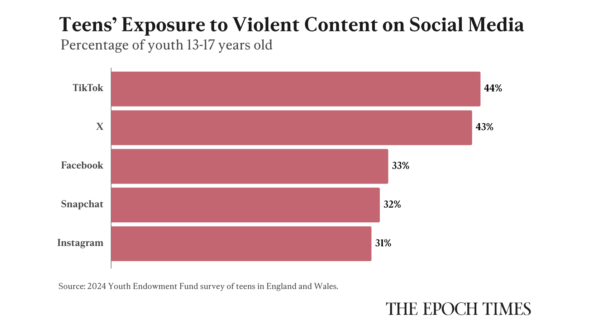

根据2024年青年捐赠基金(2024 Youth Endowment Fund)对英格兰和威尔士青少年所作的调查,在13至17岁青少年当中,约有70%在社交媒体上目睹过现实世界的暴力。在过去12个月中,TikTok用户接触暴力内容的比例最高,为44%。紧随其后的是X平台用户,占比43%。不过,只有不到四分之一的受访者表示使用过X平台。Facebook、Snapchat和Instagram等社媒平台情况也不容乐观,青少年用户接触暴力内容的比例达到31%至33%。

布莱文斯表示,最近著名保守派活动家查理·柯克(Charlie Kirk)遇刺事件“令人遗憾地成为一个耐人寻味的研究案例”。他指出,尽管平台有限制暴力内容的规定,然而,数百万人仍然在社交媒体上观看了遇刺事件现场极其血腥的视频。

太多暴力导致习以为常

多年来,学术界和新闻界一直在讨论因在数字媒体中反复接触暴力内容而导致的“脱敏”(desensitization)问题。

塞莱帕克认为,美国人总体上很幸运,在现实生活中只是偶尔遭遇个人层面的暴力。

“在现实世界中,我们不会每天经历多次暴力事件;但是在社交媒体上,尤其是人们每天都花很多时间浏览这些平台,你可能会每天都有好几个小时在反复接触暴力内容。”他说道。

“除了战争参与者之外,人类历史上从未出现过类似的情况。”

即使是那些在现实生活中接触暴力最多的人,比如急救人员,也往往只是在暴力发生之后,而这种经历使他们能意识到使用暴力的破坏性后果。

而在网络世界中,塞莱帕克指出,人们很容易沉迷于观看几乎无休止的现实世界暴力画面,却对其后果懵然不知。

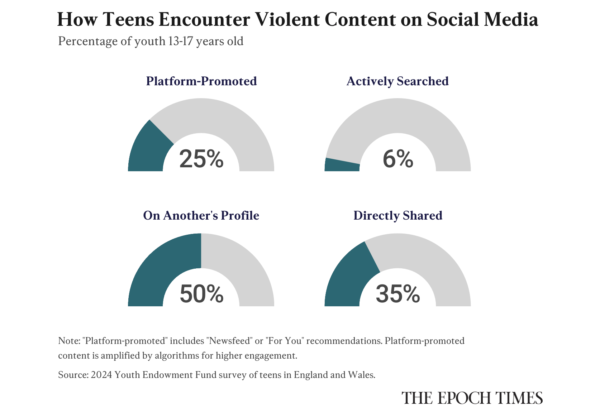

专家们一致认为,问题出在社交媒体平台使用算法为每个用户提供个性化内容。一旦用户偶然发现了几个特定类型的视频,算法就会捕捉到这种明显的偏好,并提供更多视频。即使平台限制暴力画面,仍然有很多游走于边界的内容能够通过审查,尽管这些内容依然令人不忍卒睹——而正是这些边缘内容经常会在网上疯传。

“那些让我们愤怒、心烦、令人心烦的内容,我们会花更多时间去消费、评论、参与。然而,根据社交平台的算法,这些内容会反而被更多人看到,因为它获得了大量的参与度。”塞莱帕克说道。

他指出,限制此类内容将影响到社交平台的利润。

“平台盈利的方式,就是通过我们用户花时间在平台上观看广告。”

而现实当中,暴力内容在某些情况下具有真正的信息价值,这使问题变得更为复杂。

遗憾的是,算法没有能力区分哪些是有价值的信息,因为它们一开始就缺乏人类所特有的感知能力。

备注:“平台推广”(Platform-Promoted)包括“新闻推送”(Newsfeed)或“为您推荐”(For You)内容。此类内容通过算法扩大覆盖面,以提升用户互动率。

“算法在处理内容方面确实很擅长,但显然无法处理语境和伦理问题。”布莱文斯说道。“它们不一定具备应有的道德准则。”

塞莱帕克同意这个说法。

“算法不一定关心我们在看什么内容。它只是想让我们在这上面花时间而已。”他说道。

冲突放大器

社交媒体不仅让人们接触暴力,也为暴力提供了便利。

在英国的一项调查中,16%的受访者承认在过去12个月内参与过暴力行为,其中约三分之二的人表示社交媒体在其中发挥了作用,“包括由于在网上争论而导致当面暴力、发表评论令冲突升级以及儿童在网上说出当面不会说的话。”

一篇题为“小事化大,火速升级:青少年对社交媒体功能如何将网络冲突推向线下暴力的认知”(Small becomes big, fast: Adolescent perceptions of how social media features escalate online conflict to offline violence,03/2021)的论文基于对数十名主要为黑人青年的采访发现,社交媒体上的“小事”(small)和“琐碎”(petty)争论很容易演变成现实生活中的严重冲突和肢体冲突。

论文指出:“青少年深切地意识到,社交媒体环境会令同伴之间的人际冲突加剧。”

“青少年上网通常并非为了和别人发生争执。相反,他们敏锐地意识到,社交媒体是一个独特的环境,可以放大和改变冲突的体验。”论文写道。

宣扬暴力

除了视觉上的血腥画面之外,社交媒体也为暴力宣传提供了平台。虽然专家们没有点名任何特定的政治团体,但他们强调,尽管平台设立各种限制暴力的规定,此类内容仍然数量庞大。

“如果你对某种特定的意识形态、某个特定的群体或某种特定的现象感兴趣,试一下创建一个新账户……输入这些关键词,看看算法会给你推送什么。”布莱文斯教授说道。“你所看到的内容可能会让你大吃一惊。”

专家警告说,由于算法会不断推荐更多类似的内容,使用这些平台的人们很容易产生一种错觉,认为那些极端或边缘的立场很正常,而且被普遍接受。

布莱文斯教授指出,现在还出现了一种新的现象,即懂得“阿谀奉承”(sycophantic)的个人人工智能聊天机器人,它们可以将用户的某种信念强化到病态的程度。

社交媒体上还有一些内容并没有直接鼓吹暴力,但间接却为暴力提供了正当的理由。

塞勒帕克教授认为:“如果你使用Meta、YouTube、X以及TikTok,总能听到这样的论调——某一方是法西斯分子(fascist),是纳粹(Nazis),是那些我们眼中人类中最邪恶的存在。”

“这种非人化的现象,以及这种反复呈现这种非人化行为,使得人们更加有可能针对那些群体使用暴力,或接受针对对那些群体的暴力行为。”

态度改变

越来越多的研究揭示了社交媒体(至少是目前的形式)的负面影响,公众对社交媒体的看法也在发生转变。

根据美国疾病控制与预防中心(CDC)开展的一项题为“高中生频繁使用社交媒体与遭受欺凌经历、持续悲伤或绝望情绪及自杀风险的关系——美国青少年风险行为调查(2023年)”(Frequent Social Media Use and Experiences with Bullying Victimization, Persistent Feelings of Sadness or Hopelessness, and Suicide Risk Among High School Students — Youth Risk Behavior Survey, United States, 2023,10/10/2024)的调查,近80%的美国高中生表示他们每天使用社交媒体多次,近三分之一的人表示他们每小时使用社交媒体超过一次。

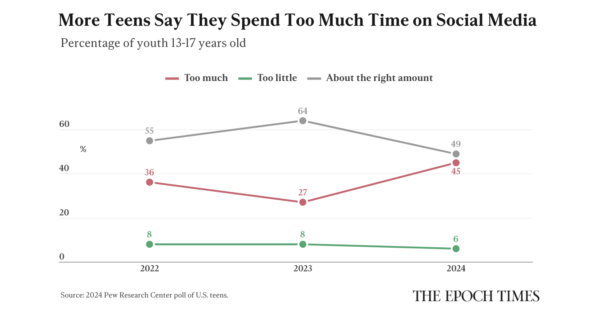

总部位于华盛顿特区的皮尤研究中心(Pew Research Center)开展的一项名为“关于青少年与社交媒体的10个事实”(10 facts about teens and social media,07/10/2025)的民意调查显示,近一半的青少年承认,他们在社交媒体上花费了太多时间,而在2023年,只有约四分之一的青少年表达了这样的看法。

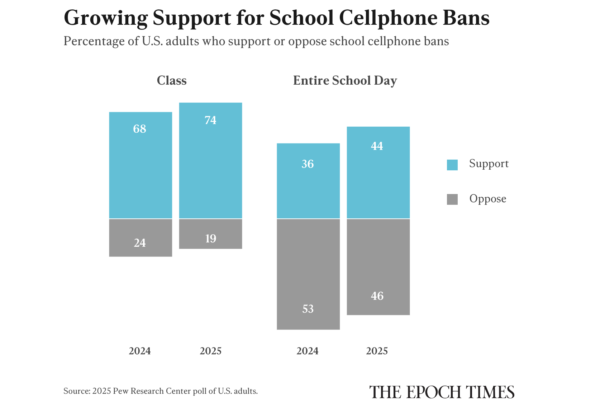

此外,美国人总体上似乎越来越倾向于认为,孩子不应该使用手机,不仅是在课堂上,而且是在整个上学期间都不应该使用手机。皮尤研究中心的一项民意调查显示,2024年,36%的美国人支持全天手机禁令,而到了今年早些时候,支持全天禁令的比例上升到44%。

原文:How Social Media Is Warping People’s Relationship With Violence刊登于英文《大纪元时报》。