蟹化的人类

2025-07-28 01:25:21 · chineseheadlinenews.com · 来源: 澎湃思想市场

2017年,德国科学家发表了关于“蟹化”(carcinisation)现象的研究,发现不同谱系的甲壳动物独立进化出了螃蟹的特征。然而,这一寻常的趋同进化发现,被媒体过度炒作,产生了“万物皆蟹”(Everything becomes crab)的网络梗文化。

尽管理性的批评者强调,人类在生理上不会变成螃蟹,但Aeon.co网站7月4日发表的文章Homo crustaceous(甲壳人类)认为,如果扩展“蟹化”的定义,人类作为集体,确实在经历某种形式的“蟹化”。

文章作者Michael Garfield是一位专注于智能进化史和未来跨学科研究的作者兼艺术家,著有《如何生活在未来》(即将出版)并担任获奖播客节目《循环中的人类》(Humans on the Loop)主持人,曾在美国的圣塔菲研究所等机构工作。

文章认为人类经历广义上的“蟹化”的证据在于:首先,和螃蟹类似,人类生活在现实与虚拟世界间的“潮间带”环境中;其次,人类越来越依赖技术构建“外骨骼”。在晚期资本主义条件下,贸易通信把现实数字化,地方文化在全球化中消融,人类身份被标准化简化。螃蟹作为深层文化象征,反映了人类在边界模糊世界中的生存状态。近几个世纪,人类集体进化在加速模仿螃蟹的适应性转变——针对苛刻环境进行优化。这种“蟹化”体现在社会的标准化、数字化趋势中。

作者通过神话和文学作品追溯了人类对螃蟹的历史性迷恋。

从H.G.威尔斯《时间机器》(1895)中预言螃蟹是地球生命的终极形态,到古代神话中的各种蟹类存在——希腊的卡基诺斯(Karkinos)、赞比亚的恩卡拉(Nkala)、菲律宾的坦巴诺卡诺(Tambanokano),以及北欧传说中的海怪克拉肯(Kraken)。这些都表明螃蟹长期占据着人类想象的边缘地带。

20世纪中期,东西方都出现了螃蟹主题作品。美国导演罗杰·科曼的《螃蟹怪兽的攻击》(1957)和苏联作家阿纳托利·德涅普罗夫的《螃蟹占领岛屿》(1958)都展现了螃蟹作为威胁的形象。随后在《高达》、《银河战士》等作品中,螃蟹式外骨骼成为人类对抗敌人的力量装甲。在这些故事中,螃蟹象征着高效、残酷的简化进化。从《神秘博士》中的各种甲壳反派,到《异形2》中雷普利穿着机械外骨骼与异形女王的经典对决,都体现了同一主题:为了战胜“完美生物”,人类必须变成类似的存在。

美国电影《螃蟹怪兽的攻击》(1957)海报

作者认为人类对“战斗蟹”的持续迷恋,不仅源于对海洋生物奇异解剖结构的好奇,更重要的是螃蟹帮助人类理解了两个深层问题:一是人类如何用增强力量的工具包裹脆弱的肉体,二是与工具的共生关系如何逐渐削弱人类的原始特征。螃蟹既是威胁人类的“他者”,也是人类重新定义自身以适应威胁的手段。

人类作为一个物种,主要通过“构建生态位”而非“生物适应”来征服环境,依靠文化和工具重塑世界。现代人类几乎无法脱离技术辅助生存,我们的基础设施构成了一个巨大的“外骨骼”——从代谢角度看,每个人的能耗相当于12头大象。我们的传感器网络如螃蟹的“眼柄”般延伸至太空和海底。通过互联网设备观察世界的方式,与螃蟹的复眼系统惊人相似。

但这种进化进程本身呈现出癌变的特征。从轨道俯视,城市化的延时摄影看起来就像癌细胞转移——密集、纠缠、失控的突变组织增长。人类的蟹化竟然采取了扩散性癌症的形式——这既奇怪又完全在预料之中。“癌症”一词源于希腊语karkinos(螃蟹),拉丁语cancer意为格子或监狱,暗示我们在用符号和数值系统切割世界的过程中,反而被困在自己创造的笛卡尔坐标网格里。

蟹化体现了生物系统追求效率的“懒惰”本性——4亿年来,螃蟹通过失去尾巴等“冗余”结构获得生存优势,正如人类依赖文化技术使大脑变小。然而,这种集体效率以个体韧性为代价,使我们越来越依赖大型机构。螃蟹虽是优秀的回收者,却是糟糕的创新者,只会“残酷高效”地战斗。作者警示道,面对行星管理的复杂挑战,仅靠“残酷高效”是不够的。人类必须反思并超越蟹化趋势,寻找新的进化路径。

作者的分析始于笛卡尔1619年的天使之梦——“征服自然是通过测量和数字而实现的”(The conquest of nature is achieved through measure and number),由此产生的数学、代码和法律系统构成了看似基础设施实则为“外结构”(exostructure)的行为约束网络,自上而下地塑造着人类行为。

在数字时代的“大加速”(Great Acceleration)中,人类被拆解成德勒兹所称的“可分体”(dividuals)——统一自我的碎片化单元,困在消费主义和监控国家这些巨型捕食者的“钳子”中。社交媒体不是承诺的“地球村”,而是被监视的黑暗小巷,催生了“螃蟹心理”(crab mentality)——零和博弈、去人性化的竞争模式。我们生活在卡莱布·沙夫所称的“数据大脑”(Dataome)控制下,这个行星级集体计算系统承担了记忆和决策负担,代价是人类整体智能虽然增长,个体技能却萎缩至几乎为零。

2024牛津年度单词是“脑腐”。

战争技术的演进进一步推动了蟹化进程。从德涅普罗夫预言的自我复制武器到威尔斯构想的工业化战争,每项军事创新都成为人类“蟹化”的里程碑。达斯·维达(Darth Vader)成为这一进程的完美象征——完全依赖机器的残缺人类,体现了不受约束的左脑掠夺性冲动。现代生活的每个方面都被资本和战争的机械操作渗透,我们在自己创造的网格中被迫玩着蟹式逻辑(crab logic)的游戏。

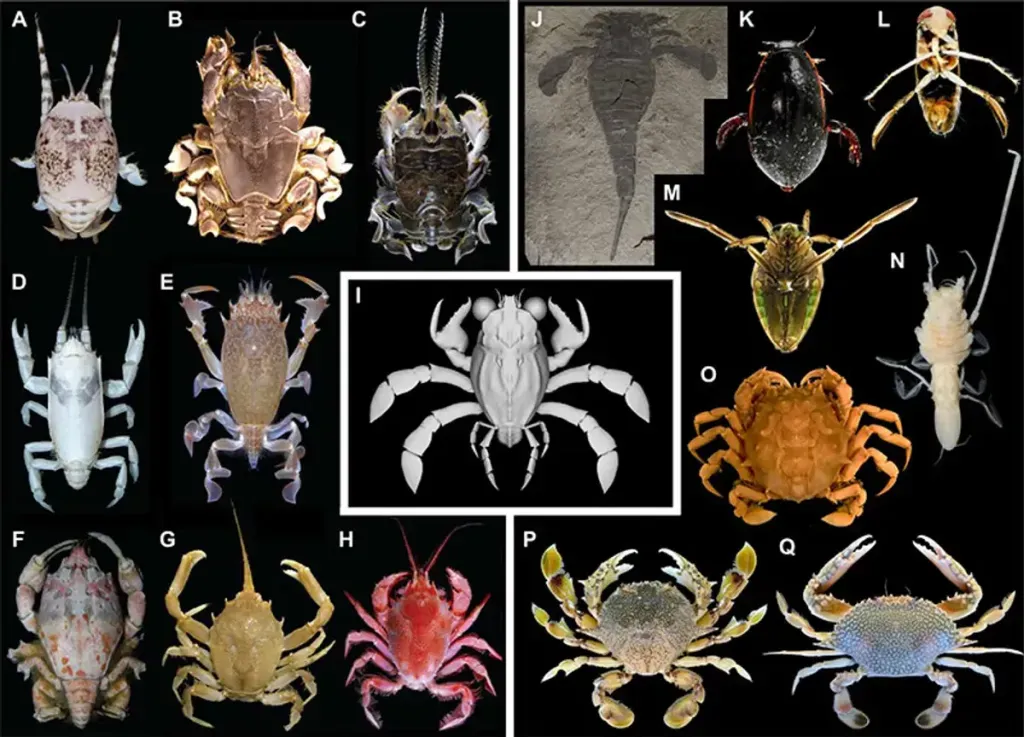

然而,生物学研究也揭示了希望:虽然五组在进化树上原本是分离的节肢动物各自独立地进行了蟹化过程,“去蟹化”(decarcinisation)现象实际上更为常见。在进化历史中,有七次螃蟹从典型的蟹形体态中“逃脱”,演化成其他形态。白垩纪蟹类革命(Cretaceous crab revolution)中,Callichimaera perplexa等物种展现了从装甲防御转向灵活游泳的进化路径。统计显示,更多生物趋向鱼类而非螃蟹——鱼类有30000多种,而螃蟹只有7000多种。

各科蟹类谱系的趋同脱壳体型,以及游泳型和/或化石型节肢动物的趋同附肢。https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aav3875

作者强调,环境通常青睐灵活的群体即兴创作而非僵化的风险减少算法。人类不仅是技术性的,更是社会性的。即使维达最终也选择了家庭而非权力,摘下面具看向儿子。权力能自我辩护,但无法提供意义,预测不等于理解,减轻危险不是真正的生活。

文章最后认为,如果人类物种确实有未来,它将是战略性多样化的:工程师与艺术家并存,技术官僚与神秘主义者共生,蟹人与鱼人以及每一种富有创造力的组合都有其价值。真正的出路在于重新找到灵活性、社会性和多样性,而非困在单一的蟹化模式中。地球是海洋行星,学会游泳比紧抓固体地面更为重要。