小学文凭的他,40天救下中国工业命脉

2025-08-01 06:25:29 · chineseheadlinenews.com · 来源: 阡陌文史

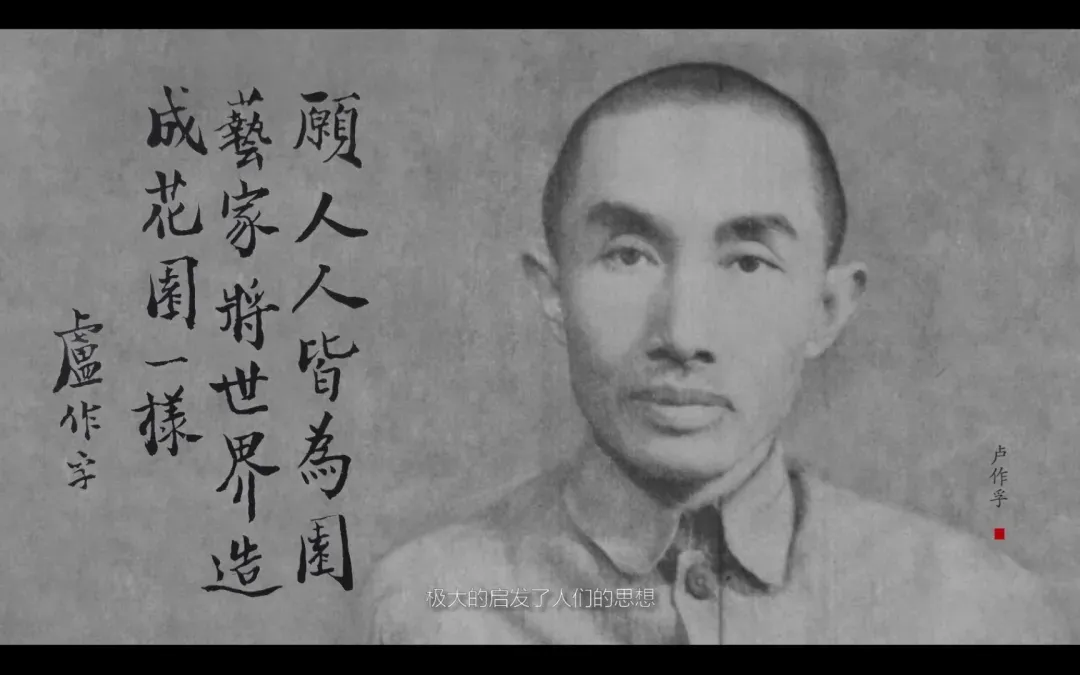

新中国成立初年,开国领袖曾这样评价:“这四个人万万不能忘记,搞重工业的张之洞,搞纺织工业的张謇,搞化工化学工业的范旭东,搞交通运输的卢作孚”。

前三位或是状元、探花,或是海外留学生,而卢作孚却只有小学文凭。但正是他,在中华民族生死存亡的至暗时刻,以超凡的智慧和勇气,完成了一项几乎不可能的任务,上演了中国版“敦刻尔克大撤退”,挽救了国家工业的命脉。

1893年,卢作孚生于重庆合川一个贫寒之家。祖父佃农,父亲从放牛娃做起,靠贩麻布艰难养活六个子女。生活虽困顿,父谴拇深明读书之重,咬牙送子入学堂。

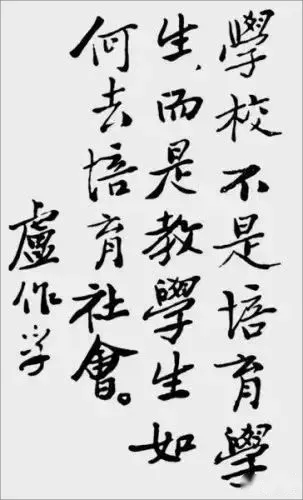

卢作孚天资颖悟,尤擅数学。小学毕业即因家贫辍学。年仅15岁的他,毅然背起行囊,徒步跋涉200公里赴成都。寄居合川会馆,靠“蹭”吃住,他发愤自学,啃完了中等代数、几何、三角乃至图书馆的众多经典,成为名副其实的“无冕学问家”。

1925年,怀抱实业救国理想,卢作孚瞄准航运。他多方筹措8000元,订购了一艘70吨的蒸汽铁壳轮“民生号”,创立了“民生实业公司”。

凭借过人胆识与经营才干,公司迅猛发展。短短十年间,船队壮大至130艘,总吨位达3.6万吨,硬生生将垄断长江上游航运的外国轮船公司挤出了市场。

1937年,日寇铁蹄践踏神州。浴血三个月的淞沪会战虽告失利,但粉碎了日军“三月亡华”的狂言,更为长三角地区海量的工厂、矿产、机器设备西迁赢得了宝贵时间。这些维系民族生机的“血脉”,首先撤至武汉。

1938年6月,武汉保卫战打响。战局恶化,物资必须继续西撤至陪都重庆。长江宜昌段成为咽喉:上游水急滩险,仅容小船;下游则可行万吨巨轮。宜昌,成了关乎国运的转运枢纽。

负责这千钧重担的,正是时任交通部次长的卢作孚。一日,一份命令送达他手中——要求炸毁船只以阻日军(此为“焦土抗战”策略之一)。卢作孚神色骤变。

紧急会议上,各负责人闻讯哗然:沉船是自断臂膀!当务之急是争分夺秒西运人员和物资!沉几艘船真能挡住敌人?疑虑重重。

“我去找他们撤令!”卢作孚驱车直闯军委会,据理力争。然而,军委会以“需全体委员共议”搪塞。

“好!请你们重议!我以水路运输委员身份,坚决反对此令!”卢作孚寸步不让。

“保卫武汉乃当前最高战略!任何人不得阻挠!破坏部署,形同通敌!”对方强横。

卢作孚拍案而起,目光如炬:“这位将军!您有几分把握守住武汉?能否立下军令状?一旦武汉失守,而西撤船只尽毁,这暄腆战机、断送工业命脉的责任,您担得起吗?!”言罢,拂袖而去。

在他的强硬坚持下,部分船只得以幸免。卢作孚旋即坐镇宜昌,指挥这场生死大撤退。

当时能驶入上游的,仅民生公司22艘轮船及两艘外轮。民生单船运力仅200-600吨。而堆积宜昌的物资尚有9万多吨,待撤人员逾3万!按当时运力,全部运走需一年!

更致命的是,10月中旬后,上游水位仅能维持约40天,枯水期将至,大型设备将无法装船。这意味着,中国的工业根基,命悬一线,必须在40天内完成一年的运量!

奇迹如何创造?卢作孚的答案是:分段运输。直航宜昌-重庆需6天,且部分河道受限。他精准调度,按马力将船只分配在最优航段,物尽其用。

他将宜昌至重庆航程划为三段:宜昌-三斗坪,三斗坪-万县,万县-重庆。最重要、最笨重的物资,一船直达重庆;次重要的,万县中转;再次的,三斗坪中转。为抢时间,白天全速航行,装卸作业通宵达旦。效率由此倍增。

宜昌江岸,日夜不息。人声、汽笛、机器轰鸣交织,汇成一幅惊心动魄的抗战史诗画卷。多年后,卢作孚忆及此景,仍不禁热泪盈眶。

最终,他们赢了!兵工署设备、湘桂兵工厂机械、航空站器材、中福公司(煤矿)设备、武汉被服厂物资……国之重器,得以保全。

此役,唯民生之船可担重任。卢作孚本可坐地起价,他却反将运费压得比平时更低!仅此一年,公司航运损失就高达400万元。更有117名船员牺牲,76人伤残。

在沉痛的员工大会上,他哽咽失声:“我对得起天下百姓,却愧对公司的员工弟兄们啊!”

整个抗战期间,他指挥转移了逾190万吨战略物资和100多万军民。其功勋,无愧民族英雄之称。

新中国成立后,他毅然将民生公司交给国家管理,并率先提出公私合营的改造方案。

然而,在特殊的历史时期,他遭遇不公。1952年,心力交瘁的卢作孚服药离世,留下的最后一句话是:“我很累,想休息了”。一代人杰,黯然陨落,令人扼腕长叹。

他的一生,是“位卑未敢忘忧国”的壮阔史诗。

从合川寒门到长江船王,从自学成才的“无冕学者”到力挽狂澜的民族英雄,卢作孚用行动诠释了何为真正的家国担当。

他创造的“宜昌奇迹”,不仅是航运史上的杰作,更是民族精神在危亡时刻迸发的璀璨光芒。

他的远见卓识、无畏勇气、卓越管理和无私奉献,在历史的惊涛骇浪中,为中华民族保存了复兴的火种。纵然结局令人唏嘘,但他的功绩与精神,早已融入山河血脉。

“一个没有现代学校教育的学者,一个没有现代享受的企业家,一个没有钱的大亨。” —— 这穿越时空的评价,精准刻画了卢作孚的非凡人格与不朽价值。

记住卢作孚,不仅是为铭记一段历史,更是为守护一种精神:在民族最深的暗夜里,总有人愿做那盏不灭的灯!