海明威之死

2025-07-25 13:25:23 · chineseheadlinenews.com · 来源: 馒头说

1

1961年7月2日凌晨,玛丽听见了一声巨大的声响。

声音似乎是从一楼前门厅传来的。

听到这声巨响,玛丽心里感到有些隐隐的不安——她觉得是一声枪响。

当她来到前门厅时,担忧成为了现实:

地上一滩血迹,血泊中躺着一具尸体,尸体旁边,有一把双筒猎枪。

玛丽一时之间很难辨认尸体是谁:尸体的头颅已经面目全非,整张脸只剩下了下巴部分,上半部分已经完全消失了。

但从身上的穿着来看,玛丽知道死者是谁。

是他的丈夫,62岁的欧内斯特·海明威。

2

海明威是个富二代,或者确切地说,是个富三代。

海明威的爷爷安森·海明威参加过美国南北战争,退役后在芝加哥从事房地产生意,做得相当成功,给子孙留下了一份丰厚的家业。

海明威的父亲克拉伦斯·海明威是一名医生,母亲格蕾丝是一位音乐家——即便不靠祖上留下的家产,这两份职业也足以撑起一个相当优质的中产阶级家庭。

1899年7月21日,海明威在芝加哥的富人区橡树园呱呱坠地。他是家里的第二个孩子,也是第一个儿子。他有五个兄弟姐妹:一个姐姐,三个妹妹,还有一个最小的弟弟。

童年时的海明威

父亲克拉伦斯对海明威的影响很大。

一方面,克拉伦斯涉猎广泛。他不仅仅是一名医生,业余还是一位狂热的硬币收藏家和集邮家,同时他还非常喜欢制作动物标本。

另一方面,克拉伦斯在相当长一段时间,把孩子们带到瓦隆湖附近的一栋大房子里居住,所以海明威从小就对打猎、钓鱼、露营等活动非常熟悉,对大自然有一种天生的亲近感。

当然,作为富裕家庭,父亲还为孩子们提供了优质的教育机会。海明威在中学阶段学习成绩相当优异,更可贵的是他在体育方面也展现出了天赋,尤其擅长拳击和足球。至于写作,他在读高中后就成为了校报的编辑。

不过,18岁成年后的海明威第一次违背了父亲的意愿:

父亲希望他继续去读大学,但他却毅然决然地放弃了学业,来到了密苏里州堪萨斯城的著名报纸《堪萨斯城星报》,成为了一名记者。

事实上,海明威在这家报纸只呆了不到一年时间——尽管后来《堪萨斯城星报》把海明威评为该报一百年来最出色的一名记者——却学到了影响他终身的一种写作方式:

用短句,简洁有力,尽量避免用形容词,只描述事实。

不过比起去做记者,更让海明威父亲恼火的是,他这个儿子不听他劝阻,在1918年踏上了战场。

海明威一直就很渴望去战场,为此他在美国宣布参加一战后,就报名入伍。

体格健壮的他原来可以毫无悬念地成为一名真正的战士,但视力上的缺陷让他最终失去了资格。不过他“曲线救国”,又参加了美国红十字会的招募,成功应征成了美国红十字会在意大利前线的救护车司机。

1918年6月,海明威如愿踏上了战场。

那是他梦寐以求的地方。

3

海明威从来就没有意识到上战场的危险性。

恰恰相反,在相当程度上,他把上战场认为是一种难得的宝贵经历,以及获得故事的灵感来源。

他的好朋友曾回忆当初两人在战场上的表现:“一听到炮弹爆炸,我们的车子就尽快驱往爆炸声的地方去......”

而海明威自己也说:“觉得自己被派来,是为了写一个伟大的故事。”

身着军装的海明威

在上战场一个月之后,海明威就亲身感受到了战争的残酷:

他在给前线的士兵送香烟和巧克力的时候,一颗炮弹落在了堑壕里,破碎飞溅的弹片把他的双腿炸得血肉模糊,随后他又被敌人扫射中的机关枪击中。

但即便如此,身负重伤的海明威依旧把身边的一位受伤的意大利士兵拼死拖到了安全地带,为此,意大利政府后来专门给他授予了银制勇敢勋章和十字战功勋章。

但这次受伤也让海明威意识到了一个问题:“小时候上战场,总幻想自己能永生。别人死了,你不会……然后,当你第一次受重伤时,你就失去了这种幻想,你知道这可能会发生在你身上。”

这次重伤让海明威告别了战场。从欧洲回国后,他曾在加拿大的《多伦多星报》短暂工作过,但没多久就带着他的新婚妻子哈得利·理查森一起去了巴黎,担任《多伦多星报》的驻欧洲记者。

如果说战场是给海明威上了人生第一课的话,那么巴黎这座城市,可以说改变了海明威的人生发展轨迹。

彼时的巴黎,是整个西方世界文明和思想的中心,海明威后来在自己的作品中这样写道:“假如你有幸年轻时在巴黎生活过,那么你此后一生中不论去到哪里,她都与你同在,因为巴黎是一席流动的盛宴。”

在巴黎,海明威认识了包括美国著名作家格特鲁德·斯泰因在内的一批精英作家。尤其是堪称海明威“精神导师”的斯泰因,她曾给像海明威这样的一代年轻人下过一个定义,那就是著名的“迷惘的一代”(The Lost Generation)。

24岁的海明威的护照照片。他被认为是“迷惘的一代”的代表人物——尽管他自己并不这样认为。

“迷惘的一代”从狭义上指的是在第一次世界大战期间成长的一批美国年轻作家,广义上是这一代所有的年轻人,出生时间大致是1883年到1900年。大家认为,这一代人的传统价值观念完全不再适合战后的世界,可是他们又找不到新的生活准则,迷失于残酷的现实之间。

也就是在巴黎期间,海明威认识了一个大他三岁的同龄人,名字叫弗朗西斯·菲茨杰拉德。两个人一见如故,经常一起喝酒聊天,谈写作心得,甚至互相交换手稿。

那时的海明威已经开始创作一些小说了,比如《三个故事和十首诗》,又比如短篇小说合集《在我们的时代里》。不过这些小说基本上在市场上没有形成什么反响。

1925年,菲茨杰拉德出版了一部小说,名字叫《了不起的盖茨比》,一下子轰动文坛。

海明威感觉自己受到了启发——可能也受到了刺激——于是也暗下决心:自己也要写一部可以传世的作品。

4

1926年,海明威推出了自己的作品。

这部作品,是海明威在他巴黎最爱的咖啡馆“丁香园”里,花了六个星期写出来的。最初的定名为《奠礼》,但后来改成了《太阳照常升起》(The Sun Also Rises)。

这部不到14万字的小说,堪称是海明威的“半自传”:

出生于美国的男主人公巴恩斯,在一战后以一名记者的身份旅居法国。他因为战争中受伤失去了性能力,无法与心爱的女人勃莱特结合,终日用酒精麻痹自己。他和几个朋友相约去西班牙观看“奔牛节”,遇见了19岁的西班牙斗牛士罗梅罗。在罗梅罗身上,巴恩斯看到了一种打不垮的“硬汉精神”,重新拾起了对生活的希望,但在狂欢之后,巴恩斯又回到了现实,必须面对无法和心爱的女人结合的事实。

在全书的结尾,巴恩斯带着勃莱特准备坐车漫游,勃莱特紧紧依偎着巴恩斯,说:“我们要能在一起该多好?”

她说这句话的时候,车子被一个交警拦下了,似乎要告诉他们此路不通。

然后书中主人公巴恩斯说了最后一句话,全书落幕:

“这么想想,不也是挺好的吗?”(“Isn't it pretty to think so?”)

这部作品描写的时间跨度就短短几天,也没有刻意交代出场人物的由来和结局,就像日常生活一般简单叙述,却让人感受到了一种热闹和狂欢背后的愤世嫉俗和幻灭情绪。战争夺走了这些年轻人的信仰和幻想,他们在酒精、旅行和无望的爱情中麻醉自己,但内心深处,依然恪守着个人的尊严和准则。

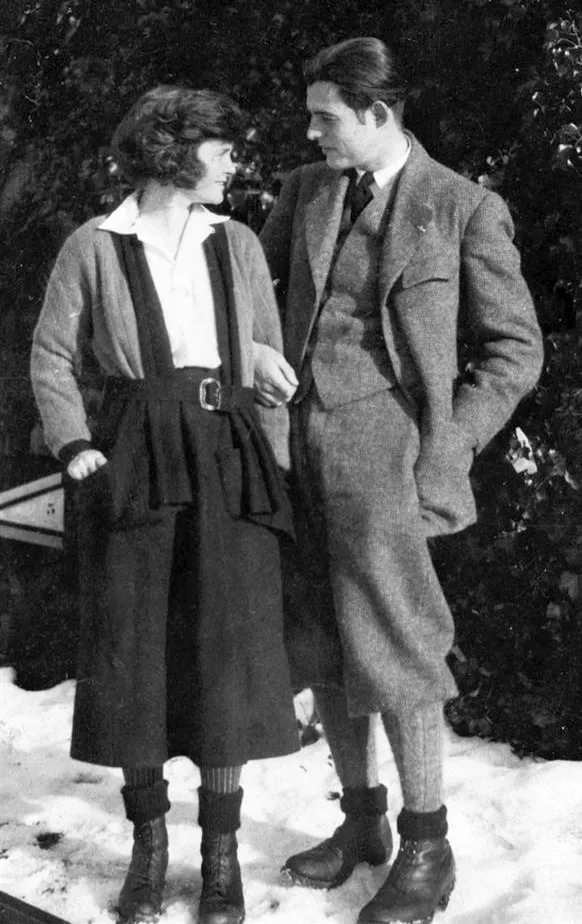

海明威和他的第一任妻子伊丽莎白·哈德利·理查森,两人于1921年结婚

这部作品问世后引起了热烈反响,成为了海明威的成名作,也让他的写作理论开始浮出水面——所谓的“冰山理论”:

一部小说,事实浮在水面上,而支撑这部小说的结构和象征意义隐藏在水面之下,要让读者在阅读过程中自己去体会,并获得阅读的快感。

参加一战的经历给了海明威创作这部作品的精神来源,更促成了他另一部伟大的作品在1929年诞生——《永别了,武器》。

这部作品通过美籍救护车司机亨利与英国护士凯瑟琳的爱情悲剧,揭示了战争的残酷和人性的反思,堪称就是海明威自己一战经历的翻版(他在受伤治疗期间爱上了一名护士,但最终求婚未果)。

《永别了,武器》这部书出版的时候,海明威其实已经陆续出了一些小说和其他文章,但这部小说彻底奠定了他在美国文坛乃至世界文坛的地位。

更重要的是,这部小说不仅给海明威带来了声望,巨额的版税也帮助他渡过了财务危机,手头宽裕了很多。

那一年,海明威也就30岁。

有钱,有闲,海明威内心深处的冒险基因,又开始蠢蠢欲动了。

5

海明威的第一个冒险场,选择了非洲。

1933年的秋天,海明威随着狩猎队去了非洲的肯尼亚和坦桑尼亚,这是他人生三次非洲之行的第一次。

广袤的非洲大草原上,海明威感受到了大自然的荒凉与力量,并找回了童年跟着父亲狩猎的记忆。他的狩猎队捕猎的都是非洲象、非洲狮这样的大型猎物,刺激和艰辛的狩猎过程,也给了海明威无限的灵感。

这也是当作家的一大好处:他可以安排自己喜欢的旅行,并在旅行中将所见所感写成作品。

这一次的非洲之行,让海明威留下了一批包括《乞力马扎罗的雪》、《弗朗西斯·麦康伯短促的幸福生活》等一系列经典在内的非洲经历小说,并在之后又出版了《非洲的青山》。

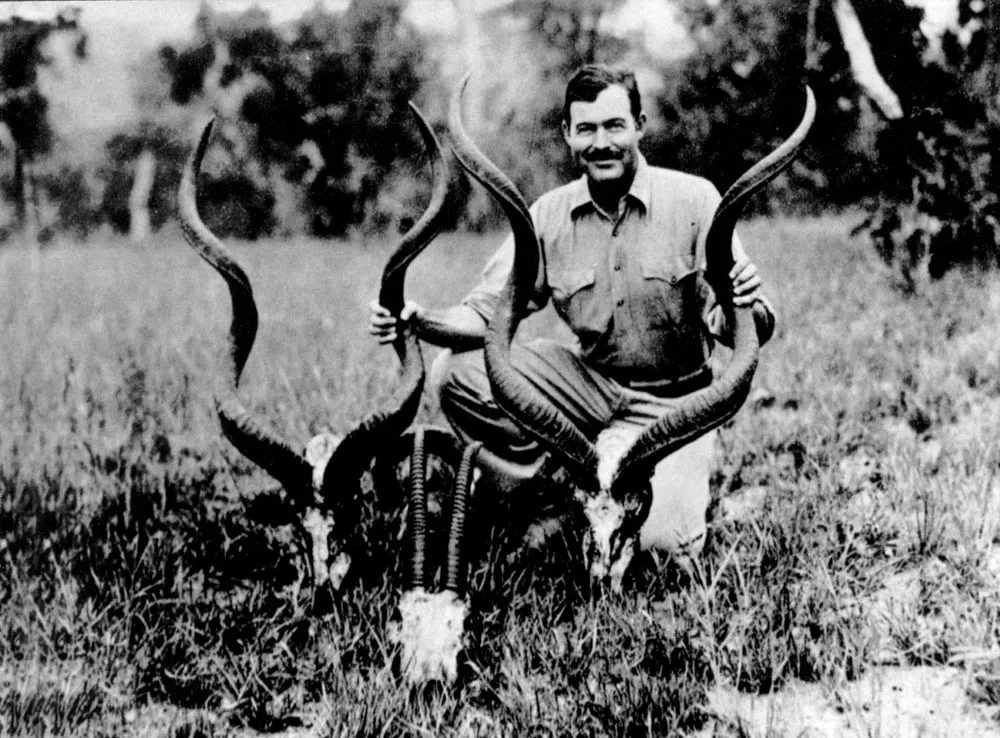

海明威在非洲狩猎

不过,对于海明威来说,捕猎动物所带来的震撼,肯定比不上真实的战场。

1936年,西班牙内战爆发,海明威内心感受到了强烈的使命感和召唤感。

1937年,38岁的海明威以《北美报业联盟》记者的身份,前往西班牙前线做战地报道。从马德里到巴塞罗那,海明威目睹了西班牙法西斯势力的残暴和左翼政府共和军的顽强抵抗,写下了大量报道,这些报道后来都收录于《西班牙的土地》等文集。

然而,轰轰烈烈的西班牙内战,最终还是以弗朗哥的独裁政府成立而告终,海明威虽然根据自己在西班牙的经历,写出了另一部伟大的作品《丧钟为谁而鸣》,但也陷入了深深的幻灭感——这种感觉一直影响他后面的作品。

还没来得及喘息,第二次世界大战又爆发了。

1941年12月8日,日本偷袭珍珠港,美国开始正式加入第二次世界大战。42岁的海明威主动报名要求报名参加海战。他把自己的渔船“皮拉尔”号改成了侦查船,在古巴附近海域搜索德军潜艇。

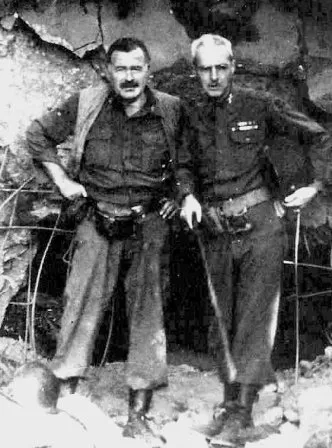

1944年,海明威(左)与挚友兰纳斯上校在德国

二战结束后,按照以往的习惯,海明威又在1950年以二战为背景创作了一部小说《渡河入林》。但与《永别了,武器》和《丧钟为谁而鸣》不同,这部以一个战时美国上校和一个意大利女孩的浪漫爱情故事为主的小说,引发了很多负面的批评。

批评的声音认为,海明威的这部小说庸俗不堪,文体不当,甚至有些多愁善感。而所有的声音中,最让海明威感到不适的一句话是:“这个男人,已经江郎才尽了。”

从1940年到1950年,在《丧钟为谁而鸣》之后,海明威已经整整十年没有一部可以拿得出手的作品了。

但海明威不服。

1952年,海明威用了八个星期时间,拿出了他最新的一部小说:

一个老渔夫,在古巴外海的墨西哥湾流和一条巨大的马林鱼,搏斗了三天三夜。精疲力竭的老渔夫最终拖回了一条巨大的骨架, 也带回了一个老人的尊严和承诺。

这部取名为《老人与海》的小说只有4万多字,但问世后却引起了巨大的轰动。

有人从中体会到了孤独和坚持的意义,有人从中感受到了“成就困境”,而更多的人从中体会到了力量和信念。

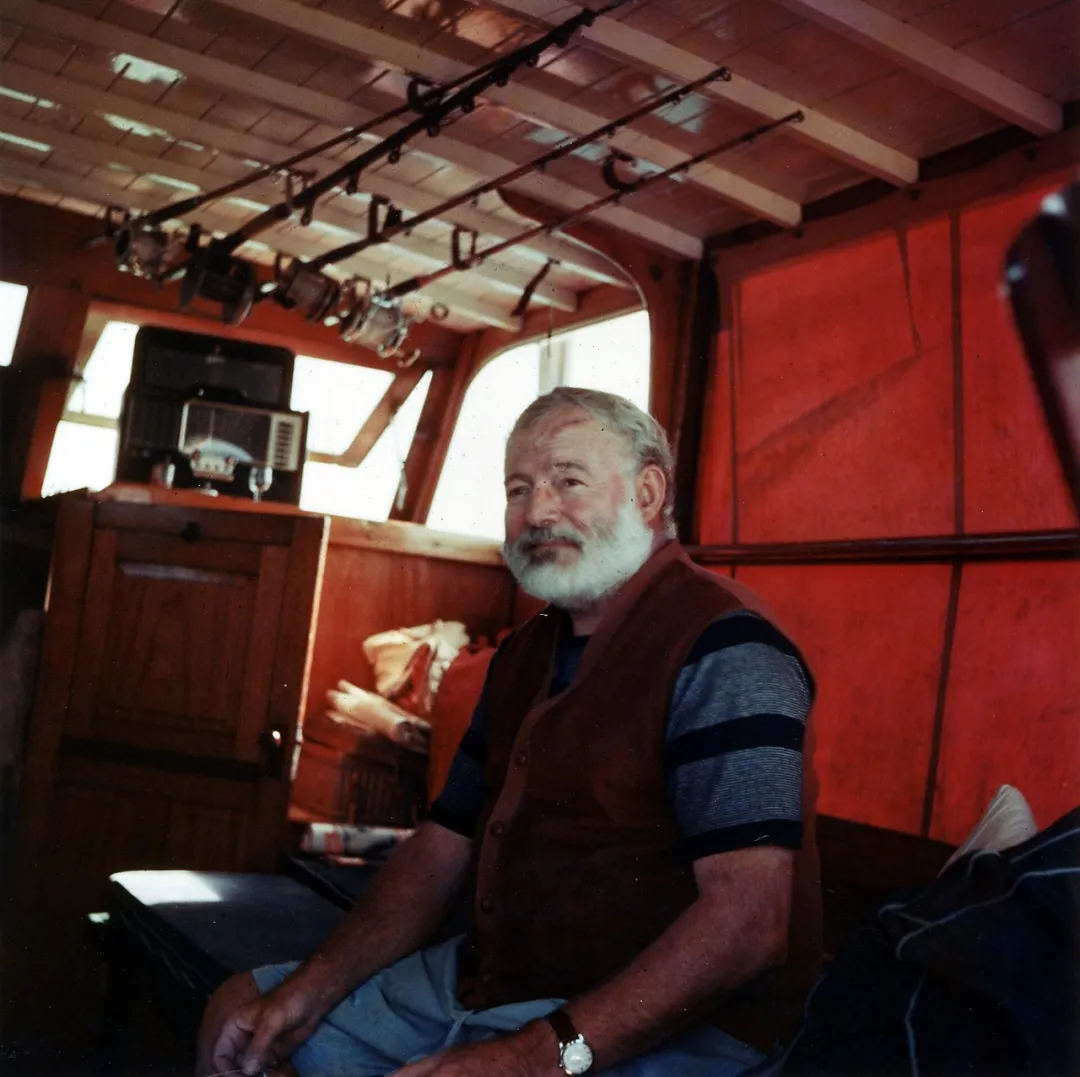

1950年。海明威在自己心爱的渔船“皮拉尔”号上。他对于捕鱼也有丰富的经验

1953年,《老人与海》获得了普利策文学创作奖。

1954年,海明威因为《老人与海》以及之前的系列作品,获得了诺贝尔文学奖。

“人可以被毁灭,但不能被打败。”

海明威在《老人与海》中写下的这句话,激励了一代又一代人。

但是,也就是在那之后,他感觉自己快被打败了。

6

困扰海明威的,首先是伤痛。

海明威最早遭受的“大伤”,可以追溯到他在一战时被炮弹碎片的伤害,但这和他后面所遭受的一系列受伤相比,也没那么特别厉害:

1944年,他在伦敦报道战况时遭遇德军空袭,在防空洞里被落下的天花板砸伤,造成颅骨挫伤、脑震荡,头部缝了57针;

1954年1月,海明威又一次去了非洲,他包租的一架观光飞机在空中拍摄瀑布时撞上了一根废弃电线杆,只能紧急迫降,海明威的背部和头部受伤。在获救后他上了另一架飞机,飞行员在起飞时因为起飞跑道太崎岖,飞机爆炸起火,他只能被迫用头撞开舱门逃脱,导致脑震荡和左眼视网膜脱落。

不久之后,他又遇到了一场森林火灾,身体多个部位被二度烧伤,导致他最终无法出席诺贝尔文学奖的颁奖典礼。他只能委托别人带去他的一份发言,其中写到:“写作,从极致上说,是一种孤独的生活。……随着他逐渐摆脱孤独,公众地位也随之提升,而他的作品往往也随之衰败。如果他是一位足够优秀的作家,他每天孤独地写作,那么他每天都必须面对永恒,或者失去永恒。”

几个月后,海明威的第四任妻子玛丽在向朋友们描述丈夫的伤势时提到:海明威的椎间盘有两处破裂,肾脏和肝脏破裂,肩膀脱臼,头骨骨折……

再加上海明威年轻时喜欢拳击和滑雪,身上还有多处老伤。各种伤病轮流或同时发作时,海明威只能借助酒精缓解伤痛,进而养成了酗酒的习惯——酒精曾经是他写作的伴侣,现在成了伤害他的毒药。

1959年,60岁的海明威在威尼斯

另一个刺激到他的,是亲朋好友的纷纷离世。

1928年,海明威的父亲克拉伦斯因为投资失败和糖尿病困扰,用一把左轮手枪结束了自己的生命,只有57岁。父亲的死给当时的海明威造成了巨大的震撼。

从1939年开始,包括菲茨杰拉德、斯泰因等海明威的好友和良师相继去世,接连给海明威重大的打击。

受当时医学的局限,海明威低落的情绪并没有人能总结出原因,但用现在的眼光来看,其实就是严重的抑郁症。

为了治疗酗酒和低落的情绪,海明威先后接受过15次电击治疗,这让他的情绪更加低落和痛苦,最终他选择中止治疗。他也曾经试图戒酒来保持健康,但半途而废。

在各方面情绪的影响下,海明威开始变得偏执和易怒,长年居住在古巴并与卡斯特罗保持良好私人关系的他,一直怀疑美国联邦调查局无时无刻不在跟踪和调查他——后来联邦调查局的解密档案显示,时任局长的胡佛确实对海明威表现出“浓厚的兴趣”,也确实派人对他有所跟踪。

而另一个可能是关键的原因是:海明威发现自己无法再维持高质量的创作了。

1959年,海明威的好友,后来为他写传记的霍奇纳难过地发现,60岁的海明威已经思维混乱,缺乏条理,且非常健忘。海明威其实还有多部著作创作到一半,但已经无法继续了。海明威把这归结于电击治疗,他曾对霍奇纳说:

“毁了我的脑袋,抹去了我的记忆——我的资本——还让我失业,这有什么意义呢?”

来自各方面的折磨,对一直以“硬汉”自诩的海明威而言,实在是很难接受。

1961年的4月,妻子玛丽在厨房里发现了海明威,他的手里拿着一把猎枪。

玛丽很快让海明威服用了镇静剂,并把他送进了医院。

海明威身边人都已经意识到了一件事:

这个获得过诺贝尔文学奖的硬汉,正在寻求自杀。

7

1961年7月2日的凌晨,海明威还是如愿了。

在警方抵达后,最初认为海明威是擦枪走火,但很快种种证据就显示,他是自杀。

那支猎枪是海明威最喜欢的一把双筒猎枪,他拿着他参加过古巴的射击比赛,意大利的猎鸭比赛,并把它带去了非洲的狩猎。

根据警方的分析,海明威是从地下室拿出了这把猎枪,来到了前门厅,装上了两发子弹,然后把枪管塞进了自己的嘴里。

然后,扣动了扳机。

海明威的死在全世界文坛都引起了轰动,大家都在讨论一个问题:以硬汉自称的海明威,为何最终选择这样的方式终结自己的生命?

但随着他诸多伤病被逐渐披露,同情他的人也越来越多,不少人认为他能够忍受到这个年纪,已经是一个奇迹。

只是,一个问题一直在被大家讨论:

海明威最终的这个选择,是被毁灭,还是被打败?