逆境不言弃 善举获铭记:美籍华人乱世筑梦

2025-07-11 17:25:35 · chineseheadlinenews.com · 来源: 大纪元

“我相信上天的安排,很多人生决定看似出于无奈,其实是时势所推,即使当下不如所愿,但后来再看,结果往往出乎意料地好,仿佛早有安排。”回看70载的风雨人生,美籍华人容锦爱感慨道。

二十世纪中叶的中国大地,风雨飘摇,曾经怀抱大学梦的容锦爱,如何在父亲被打成“右派”、文革肆虐、下乡劳动的重重困顿中,锻造坚韧意志,一步步踏上偷渡澳门、最终前往香港、美国求学的惊险旅程?

来到美国后,她才发现祖父曾经在密西西比的小镇留下令人感动的善举,整个小镇的居民都在纪念他,甚至州长为其特别签署表扬状。而容锦爱的两个儿子,也在美国学有所成,成为顶尖专业人士。容家四代人的故事,正是美籍华人远离家乡,白手兴家的缩影。

从天跌落地 父谴妮华升理想幻灭

“我爸爸这人,就像我爷爷一样,是个好心肠的人,什么事都愿意帮人。”容锦爱这样回忆父谴妮华升。那是一段充满信念与错付的岁月。父亲身为岭南大学的高材生,本有机会赴美深造,但怀抱“建设新中国”的热血理想,他毅然选择留在大陆,参与侨联工作,还加入了当时的民主党派志工党。文笔出众的他,曾在抗战胜利后荣获中文与英文写作奖项,被同僚邀请撰写“帮助共产党提意见”的大字报。

谁料风向突变,“反右”运动席卷而来,当初那些诚心建言的字句成了罪证,而他因拒绝出卖他人、拒绝罗织无辜之名单,也拒绝指控党内高层,反被打成“右派”,从此跌入谷底。从“保你上天”的侨联干部变成“罪人”,容华升瞬间被排挤、失业,文革期间更遭批斗、游街、夜半囚禁。家中一夕间一贫如洗,唯靠祖父容永协在美国辛勤赚钱,辗转寄回广州接济才得以生活。

怒海逃亡 三姊妹的绝境突围

容锦爱家中有6兄弟姊妹,50年代后期,靠着朋友帮助,容锦爱的母亲带着三个更年幼的子女申请到香港定居,作为长女的她和两个妹妹留在中国,当时正值“上山下乡”运动,当时在读高中的容锦爱,几乎每一科都获得第一名,渴望读书的她却被迫离开广州大城市,到农村劳作,每天饿着肚子过着最底层的生活。甚至最小的妹妹尚在读小学之时,也遭强制下乡劳动。看着满目疮痍的生活,她下定决心:“反正都快死了,不如一起逃去香港。”

1971年5月,她带着两个妹妹,踏上生死未卜的偷渡之路。她们不敢走守卫森严的深圳路线,只能绕道澳门。一边是共产党的封锁与枪口,一边是怒海与不确定的未来。“不是说你今天想走就可以走,所有东西都要准备好,也要有人愿意帮你,连这都很难。”她们在山中走了五日,险些掉入悬崖,又躲过搜捕,最终投奔怒海,两日后抵达澳门,再辗转抵达香港,与母亲和弟妹们团聚。

“我们不是为了追求什么梦想,只是为了活下去。”她说。三姊妹的逃亡,犹如一页动荡岁月的缩影,在血与汗、绝望与希望之间划出一道坚毅而不可抹去的轨迹。

“云雾罩吉澳山,雨过大鹏湾;出师身未成,你魂断魄散;不惜牺牲性命,去将自由拼;我永记往事,泪似飘飘雨;酹酒向海诉旧情,情深谊长;同为理想,今生不悔叹。”今年6月,“逃港罹难知青”拜祭活动上,已故卒友袁家伦谱曲并演唱的《五月祭》的歌声,在美东新泽西恒福陵园上空回荡,容锦爱也不由泪眼婆娑,回想起当年的逃港经历。她和家人每年都参与拜祭活动,铭记当年为了自由而失去生命的知青同伴。

香港中转站 美国获新生

来到香港后,容锦爱一家在太子一带的花墟居住,重获自由的她学习非常努力,向往着大学可以出国留学,祖父也寄望她能够去美国读书。她自小对工程学(Engineering)感兴趣,但由于母亲的劝说与当时的就业环境,最后选择了药剂学(pharmacy)作为大学专业。在香港读了一年大学预科,她考了TOEFL和SAT,拿到成绩后开始申请美国的大学。

当时有一间费城的药剂学院(Philadelphia College of Pharmacy and Science,现名University of the Sciences in Philadelphia),被称为“美国第一间药剂学校”,非常吸引她,但容锦爱并未第一时间被这所学校录取,而是收到路易斯安那州一间学校的录取信,她当时求学心切,就先报了名,后来才收到费城学校的通知,她在路易斯安那州读了一个学期后,才转学到费城学习药剂学。

她指出,自己是该校最早来自中国大陆的学生之一,当时美国驻港领事馆的官员因为少见大陆学生留学而特别友善,甚至办公室全体人员出来与她道别。她也回忆,学校可能出于对中共政权的反感而对她特别照顾。在路易斯安那求学时期,她因为报名时间接近截止,无法选择理想的体育选修课,只能修“体能训练”(conditioning)。尽管她个子娇小,却因曾在大陆锻炼体能而跑赢全班。“教授看到我气都不喘,他最后让我不用考试,直接给我A等成绩。”

在求学过程中,她提到曾在香港、路易斯安那与费城三地就学,其中部分课程的学费已经在前段教育中抵免。她在费城只被要求补修一门西方文明(Western Civilization)的课程,授课老师Miss Anna非常喜欢她,课堂上常谈欧洲文化艺术,两人兴趣相投,她也因此轻松取得高分。

初到美国时,语言障碍是她面对的第一道墙。她请求教授允许她用录音机录下上课内容,课后再反复聆听学习。幸运的是,室友是当地人,主动帮她查字典、解释单字,甚至在她感到独居恐惧时主动搬来与她同住,“她真的帮了我很多,还会带我回家过周末,美国人真的很好。”

容锦爱对美国教育与社会充满感激,特别提到自己在中国大陆生活时批斗式的生活让她感觉备受歧视,但在美国第一次感受到“自己是人,是有人权的个体”。她对美国人的包容、尊重与帮助怀有深深的感恩之情。

在美国求学充分发挥了她的才能,她不仅在学术上取得成就,也在异乡找到了理解与尊重,她在美国生根发芽,结婚生子,打开了一扇新的大门。她的兄弟姊妹都是专业人士:药剂师、医生、工程师、科学家??她说:“我们的一切,都源于这块土地给予机会。”

密西西比小镇神秘人“JOE”

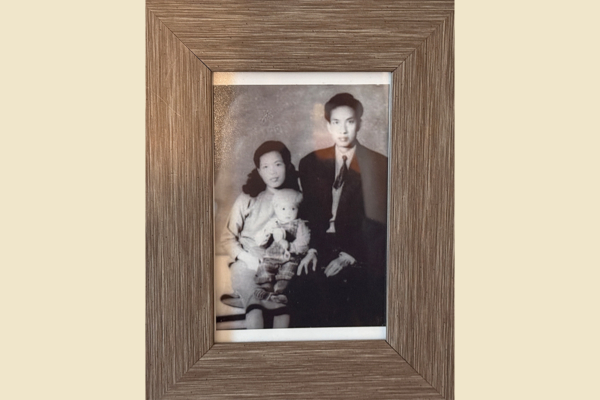

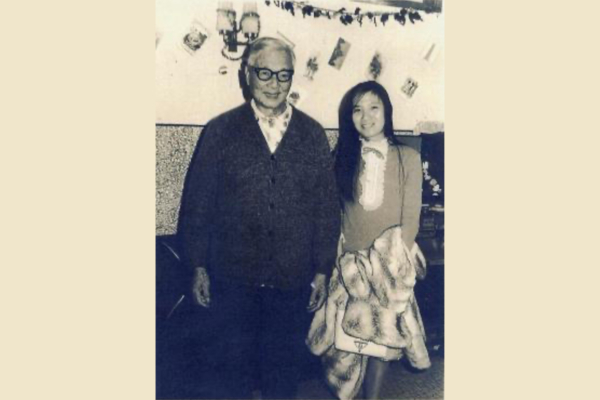

在容锦爱珍藏的相簿中,有一张珍贵的合照,那是她离开香港前与爷爷容永协的合影。爷爷在她的印象中是一名生活简单的慈祥老人,在1967年退休后,从美国回到香港度过晚年,从来不过多与子孙透露在美国的生活,容锦爱也未曾多问。爷爷在1981与世长辞,享年87岁,他的遗体葬于南加州。直到他离去,家人们都没有详细了解他在美国时的经历。

直到1997年,一张容永协年轻时在杂货店的照片出现在美国电视节目上,才让容家震撼不已。当时,容锦爱的表哥赵帝恩(Sam Chiu)在一间电视媒体公司工作,他负责的一档新闻节目主题为华人移民赴密西西比河三角洲发展的故事,那时候他在他的祖父及父亲珍藏的20多张照片中选出了三张旧照片,其中一张是1930年代的合照,站在杂货店中间的正是容永协,两侧是来探望他的表兄及表侄,那间杂货店原来承载着瑞纳拉若(Rena?Lara)小镇一段感人的历史。

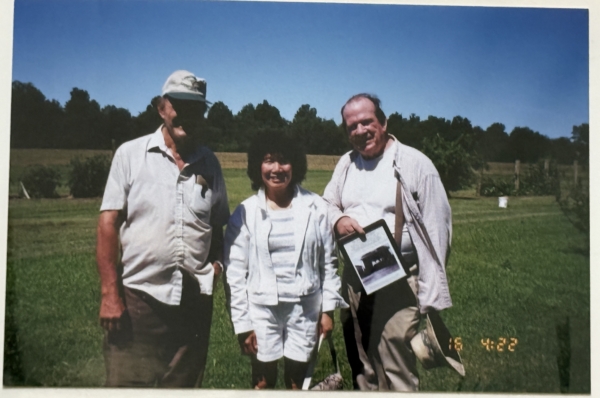

在节目播出后,表哥鼓励容锦爱到密西西比的小镇“寻根”,沿着昔日足迹,寻找容永协在小镇内开设杂货店如今的样貌。

1998年的暑假,凭着表哥的旧照片和地址线索,容锦爱和先生带着两个儿子驾车密西西比州小镇寻找那间消失多年的杂货店旧址。没想到这张照片引起当地老一辈居民的轩然大波。

“Joe!我认识他,他是个很好的人。我们好久没有他的消息了,如果我父母还在世,你们可以得知更多他的故事。”这张历经沧桑的黑白照,助瑞纳拉若镇的居民打开了记忆之门,容锦爱一家人在一间钓鱼店的店主处连结到不少当地的长辈,原来她的祖父在小镇是一个颇为知名的人物“Joe”,密州的一个参议员傅尼斯(Vernon Delma Furniss)就是他当年的好朋友,从傅尼斯口中,容锦爱才知道了更多祖父的生平经历,也因为她们一家的到访,瑞纳拉若镇才揭开了这位善心华裔移民的秘密。

华裔面孔的“圣诞老人”

1920年代,容永协自中国广东漂洋过海,在加拿大打拼,后来听闻远在密州的舅父定居南部,他便决定独自南下,买下了瑞纳拉若镇一家叫“JOE”的小杂货店,开始他37年的异乡人生。他以亲切、有信用和低价赢得所有人的信任。

容锦爱找到1998年担任密州州参议员的傅尼斯,他一家几代人都住在瑞纳拉若镇,1930年代时他才十来岁,他回忆道:“我们全镇每家每户无不受过Joe的帮助和恩惠,是他在30年代经济大萧条时救了我们!后来我家开加油站,本钱都是他赞助的。”

30年代正值美国经济大萧条时代,瑞纳拉若镇的农户为棉花种子、肥料和生活费捉襟见肘,常常连水电费也付不上。容永协的杂货店的收入较为稳固,但他从不独享财富,面对身边农户的经济困境,他慷慨伸出援手。他毫不犹豫让每家人赊账,春夏给予农资、秋收再还账。对于真的付不起的家庭,他从不追讨。他没有复杂的账本,客人只在纸条上注记,他亦不记恨,秋收季节,有能力便归还,没有能力,就默然让债务逾期。对镇民而言,这信任比金钱重千倍。

镇上的黑人家庭Mrs. White提到:“若无Joe,我们全家都饿死了”,回忆往事,她不禁泪流满面。“我家兄弟姐妹共17个,每年春天,我父母都去向Joe借钱买棉花种,但从未还过钱,Joe也从来未追讨过。”

还有居民回忆,有一次镇上有个8岁的小孩失踪了,Joe的小店就变身为“寻人指挥部”,24小时灯火通明,并供应饮品和食物,直至把小孩寻回为止。

“JOE”的名字,在瑞纳拉若镇传开了,每逢圣诞,他不只是店主,更像镇上的圣诞老人,送礼、送暖心。他为每一个贫困的家庭准备圣诞礼物,并确保他们一定会收到。

美国版“一饭之恩” 赠送金表退休礼物

容永协在小镇生活了37年,但小镇居民对于这位“圣诞老人”的身世却所知甚少,大家只知道他叫做“JOE”,没有人真正知道Joe从哪里来,也没人问过他将往何处去,但大家都知道,他是一位不计较金钱、不计较回报的朋友,一个充满善心的杂货店老板。

他在1967年宣布退休,为了表达心意,全镇居民自发集资,送上一只宝路华(BULOVA)名牌金表,背面刻着“瑞纳拉若镇的朋友们1967年致赠”(From Your Friends Rena?Lara 1967),并在他工作多年的杂货店门口举行一场简朴温馨的欢送派对。那不是一场版别,而是一场沉甸甸的情感告白:“谢谢你为我们做的一切,希望你永远记得这个小镇,正如我们永远记得你。”

即使Joe离开多年,镇上还有不少家庭仍记得他那笔从未讨回的赊账与恩情。这位退休后就杳无音讯的善心华人,一直是小镇居民心中充满感恩的对像。1988年,瑞纳拉若迎来建镇百周年,Joe已离开21年。当地报纸《Clarksdale Press Register》连续刊出两篇深情报道,《Joe仍然生活在瑞纳拉若镇》(Joe’s still a giant in Rena Lara)与《瑞纳拉若镇居民希望Joe仍然使用着我们赠送的手表》(Rena Lara folks hope ”Joe” still using watch),期盼他仍然健在,依然每天看着那只金表,记得曾与他朝夕相处的这群朋友。

也许是懂得感恩的小镇居民的心意感动了上天,10年后,容氏后人前来“寻根”,才真正揭开了Joe的秘密,虽然他们很遗憾地得知Joe已经在1981年与世长辞,但至少得知他并非孤独终老,而是在亲人环绕的香港家中道别,也让这些老朋友们安心了。

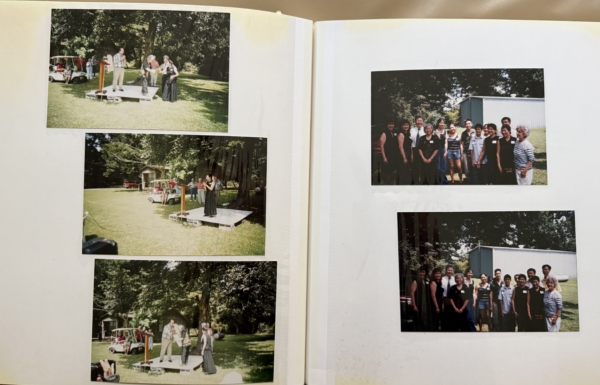

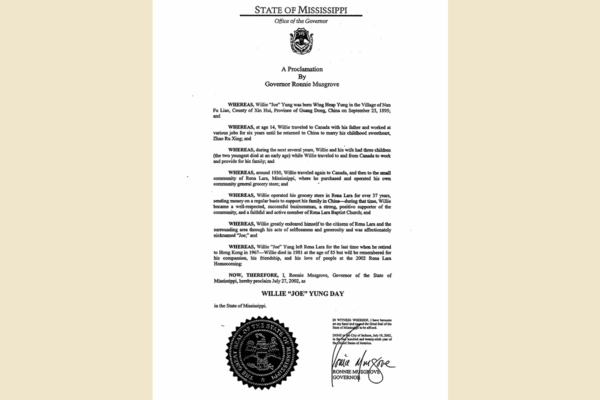

在与容锦爱一家认识后,参议员傅尼斯决定为这位善心的华裔前辈做一些事,他于州参议院通过第599号决议案表彰容永协,密西西比州州长穆士格洛夫(Ronnie Musgrove)签署表扬状,定2002年7月27日为密西西比州“容永协日”(Willie JOE Yung Day),纪念这位为小镇的历史作出巨大贡献的华人。后来瑞纳拉若镇订定每两年七月最后一个星期六庆祝回乡日,亦是该镇的“容永协日”,举行欢庆仪式,邀请容氏后人前来参与。该活动一直持续到2020年席卷世界的Covid-19疫情才暂停。

“一饭之恩,永志不忘。”如今,这传奇仍代代相传,照亮这个小镇。容氏第三代都已到古稀之年,第四代也多数已在美国受教育长大,成为专业人士,在各自的社区中为美国社会付出,将这份来自祖辈的善意延续。他们的曾祖父留下的不仅是一个金表或纪念日,更是一种价值:平凡人,也能以善意与信任,撰写超越族裔、超越时代的故事。◇