回到小镇,我为“等死的”老人寻找精神出口

2026-01-11 20:25:57 · chineseheadlinenews.com · 来源: 极昼story

75岁的王长生和70岁的肖凤玉,是广西桂北小镇上的一对老年夫妻。60多岁的时候,磨了20多年豆腐的两人终于干不动了,王长生耳聋,长年封闭自己,肖凤玉有心脑血管疾病,又突遭至亲之人离世的悲剧,他们33岁的独女王坪担心,“既没有能力用物质来弥补他们,也没办法长期陪在他们身边。他们余下的人生要怎么度过?”

王坪绞尽脑汁,想为他们做点什么。她开始鼓励父母写作、绘画,试着将自己的人生写出来,画下来。母亲后来写道,“从没有人知道我的一生是怎么样的,如果写出来画出来给别人看,至少向世界白纸黑字地证明,我是怎么样地活过。”

两位老人逐渐写到了更大的平台,得到不少年轻人的关注,也逐渐找到自己后半程的人生目标。而王坪最终选择从大城市回到小镇,看到了更多和父母相似的老人,整日困守在空荡荡的房屋,余生目标似乎只剩下等待死亡。过去两年,她试图像打捞父母那样,为其他老人也寻找一个出口。

以下为王坪的讲述,部分内容结合王坪在社交平台的记录整理:

我六十二岁才重新拿起笔,就像我春天种下的瓜,它从不问现在是不是太晚了。——肖凤玉

妈妈写作的地方一般就在她卧室里面,有一张小木床,一些柜子,一个小书架,一个老式的缝纫机。年轻的时候她会做衣服拿出去卖,现在不用了,缝纫机收起来,就变成了她写写画画的一个台子。

爸爸的房间在二楼,采光特别好,一张小书桌,一台电脑,他可以在网上探索喜欢的电影和书。他每天几乎就在这里面,凌晨天不亮跑个六七公里,回来打套太极拳,然后就是看书、看电影、写作。

最早在我读大学的时候,我开始让爸爸妈妈写下自己的故事。他们四十岁上下才有了我这一个女儿,而且因为长年劳作,他们比实际年龄看起来还大许多,小时候上街,别人会把他们看成是我的爷爷奶奶。

我记得从小妈妈经常说,她48岁那年,算命先生说她过不了52岁,到了52岁,又说过不了64岁。她还会跟我交代后事,等她和我爸爸去世了,她担心我一个女孩也大办不了葬礼,就把他们的骨灰撒在海里,正好他们这辈子从来没有出过远门,都不知道这个世界是什么样的,可以顺着海水去游一遍。

所以我总觉得,我好像随时会面临生离死别。他们也在担忧,万一离开了这个世界,我怎么办?在我们看似平淡的日常生活下,一直暗涌着死亡焦虑。

小时候我们真正交流的时间很少,他们以前磨豆腐为生,几乎没有什么说话的时间,我爸每天从晚上工作到上午,泡黄豆,磨豆浆,煮好后要等它冷却凝固,加特定比例的石膏,脱模,忙到中午睡四五个小时,然后起床,继续通宵达旦,每天就这么循环。

放假的时候我会跟我妈去卖豆腐,人没那么多的时候,我妈也会跟我说一说,她最近在街上看到了一个离谱的人,或者很可怜的人。但这些交流都是碎片化的,尤其我爸爸,因为年轻时就有精神性的耳聋,后来症状越来越严重,除了磨豆腐,他要么在睡觉,要么自己想事情,几乎感觉这个人已经跟世界隔开了。

所以我一直很希望他们能写下来,我不知道哪天他们就离开我了,可是至少在他们离开之前,我想了解,我的爸爸妈妈经历了什么?他们的一生是怎么过的?

●王坪的父亲王长生在二楼房间读书、写作

我爸爸年轻的时候就是个文艺青年,爱文学、哲学,读海德格尔、黑格尔,最近看得很兴奋的一本小说叫《撒旦探戈》。他很快就开始写了。

妈妈以前没有那么爱好文艺,所以还是没有开始。一直到2016年,我小舅舅在拉萨意外去世,他也是一个有点文学天赋的人,和我妈妈感情特别好。她那么强韧的,撑着一个家的人,好像整个就崩塌了。我很想把她拉出来,就一直鼓励她尝试一下,转移自己的注意力。

可能是为了自救也怕我担心,她开始写写画画。有一天她突然给我发一张图,是她画的一只蝴蝶,我觉得她画得很好,才突然醒悟原来她的“天赋点”在这里。我就给她买各种画材,说你不用就浪费了。她特别节俭惜物,就开始画了更多家里的花花草草。

我妈妈还有一个天赋是特别会讲故事,小时候讲起家乡的人和事情,特别活灵活现。我就让她写下来,刚开始她还觉得自己水平太差了,我就让她想象是在对着我讲故事,也不用什么华丽的辞藻,也可以用方言写,怎么说话就怎么写。写了几篇我觉得蛮有意思的。后面慢慢的,她就开始正经写自己的人生故事。

我开始在公共平台给我妈发布作品,想让更多人看到她的创作和故事。没几天,官方就找到我们,希望邀请她参加平台的文学节,给她办一个画展,我们一家都很开心,我就顺便把我爸爸的作品也发上去一些,也入选了。

(2025年)年底,我们一起去了上海参加文学节。回来之后,我爸爸写了一篇游记,我第一次知道这件事对他的重要性。因为耳聋,加上过去的经历,他一直没有办法跟周遭的人产生比较深的联系,唯一能跟他说话的可能只有我一个人。

但在文学节现场,靠着助听器听到那么多热爱文学的人彼此交流,我记得他在游记里形容,觉得自己像是大半生活都在陆地上的一条鱼,突然之间回到了水里,原来他在这个小镇上格格不入,也不是他自己的问题。

●王坪的母亲肖凤玉在阳台上绘画

我已七十有五,我已老到牙齿掉光、眼睛看不清、耳朵听不见了,假牙、眼睛、助听器……重要器官都换成了假的。但我不想就这样惶惑等死。——王长生

小时候,我对家乡的印象并不好。在广西桂北这个小镇上,我们家庭算是贫弱的、风雨飘摇的。人们总是争抢着有限的资源,因为谁家起房子多了两厘米,或者种田挖水渠起了口角。

所有人都在告诉我,你一定要走出去,不然留在家里只能挖地、养猪、卖豆腐,有什么出息。考个好大学,找个好工作,多赚点钱,有房有车,风风光光把父母接去享福,这才是给我们乡下孩子写的爽文剧本。

大学我考上中国美术学院,我们一家从来不喜欢社交,我妈却大办了一次升学宴,我觉得她有种扬眉吐气的感觉,受了一辈子委屈,想告诉镇上的人我们家没钱又怎么样,没有儿子又怎么样,我女儿还是很优秀的。

他们对我的期许也是非常传统的出人头地。毕业后,我去了上海,那时我没有任何职业规划和想法,我的专业其实就是搞当代艺术,培养当代艺术家,你说这有什么对口的职业?

后来经朋友介绍,我进了一个广告公司,一个月3000多工资,上海生活成本又高,大部分时候入不敷出,得靠朋友经常接济,真的非常困顿。我很不擅长这份工作,也能模仿着做,都有一些套路。可是我始终觉得,如果我不能全心全意热爱这个事情,我就做不到用心,自己就会很难受。

我也不大适应城市里人和人之间的关系,在上海大家都是Andy、Sandy,我在里面一直是一个没有英文名字的土包子。

大学毕业的时候,因为妈妈提到的“以后要把骨灰撒进大海”,我带着父母和摄影师朋友去涠洲岛看海,把整个过程记录下来。因为这个毕业作品,我认识了很多电影界的朋友,去了First电影节,当时我很喜欢的导演贝拉·塔尔来电影节招募10个年轻的导演,做短期的训练营,我是被选中的其中一个。

所以那时候我的状态很割裂,我在职场上一直比较挫败,可是在艺术圈你又得到了很多欣赏的目光。但很现实的是,我的创作又不是商业电影,独立电影做出来,还是没有钱,我要去哪想办法搞钱?

难道我要回家吗?回去,就意味着没出息、丢脸、失败。回去,又能做什么?

2019下半年,我申请到一个资助我创作的机会,我想拍摄已经去世的小舅舅。他是在拉萨去世的,他当时在一个小小的旅行社里,半夜出去接客人的时候,闯了红灯,被大货车给碾压了。

我小舅舅性格特别鲜明,做过各种工作,但是他和我爸爸年轻时一样,经常拿不到工钱。他写诗,也写作,以前会去投稿,很多时候没有饿死,也是因为他那点稿费。我觉得他是一个很自由的人,对这个世界也很好奇,几乎跑遍了全国各地,做了我没有勇气做的事情。

我想到像我小舅舅这样,在底层社会里去追求精神生活的人,这种人是很尴尬的。我理解的底层是我们生活在一个没有什么资源,没有什么钱的地方,不存在贬义,而是一个现实的状况。

我觉得我小舅舅如此,我也如此,其实我爸爸也如此。在你所处的环境里,你是非常格格不入的,人家不会看你读几本书,只会看你凶不凶,有没有钱,有没有势力。你适应不了这个环境,但是又没有足够的资源和能力跳出去,同样很割裂。

最后我到了拉萨,我不确定这是不是小舅舅最后找到的答案,不过我在那里体会了无数真实且善意的连接,一度想留下来。(但)我也看到了一些年轻人,在拉萨他们就叫“拉漂”,他们待在那个地方,其实也没有找到自己的归宿。我眷恋(家乡)小镇的山水,还有我的爸爸妈妈,我可以走,可是他们基本一生都将继续留在我又恨又爱的故乡。

我想,是不是可以不用总想着逃离,而是可以主动地给大家带来好的东西?我最终还是决定回家。

我花了两个月时间去梳理我的想法,既然决定留下,我可以为家乡做一点什么力所能及的事情,让我的人生也多少有点意义?我发现家乡有很多和我父母相似的老人,年老让他们逐渐丧失了价值感,他们的人生一样精彩,经历过社会历史变革,有说也说不完的故事,但是由于这些都跟现代化没有关系了,所以变得好像没有价值了。

(老人们)手上有点零花钱的,就打牌、赌钱,没钱的就站在旁边凑热闹;还有的就是佝偻着身躯干点农活,漫无目的地在街上走来走去,守在空荡荡的屋子里发呆,等待生命最后时刻的降临。

我还在上海工作时,我妈有天给我打电话,说镇上弄了一个高电位电磁治疗仪体验店,好多人都去,一起学个拍手操、唱歌,时不时还发鸡蛋、廉价保温杯。店员态度也特别好,对老人们嘘寒问暖的,大家在里面都好开心。

又过了大概不到半年,我妈妈说想拿出2万块买一个电磁治疗仪。我惊呆了,她平时连两块钱风油精都不舍得买,我说他们宣传的治百病都是假的。她已经有点被洗脑了,刚开始还不信,我给她查资料,各种劝说打消了她的想法。但有些老人就买了保健品,还借钱买这个电磁治疗仪。

我后来一直想,为什么这么多老人会被骗?因为他们心里太孤单了,孩子不在家。农村也没有什么公共空间让他们互相来往,大家各自在家,要不就各自在摊位上卖东西,不是亲戚关系,就是利益关系,除此以外很难建立别的关系。

当时我父母已经从写作、画画里得到了很多快乐。我妈妈以前的状态就很典型,好像就是为了完成不知道谁颁发的任务,要结婚生孩子光宗耀祖,但是没有想过自己为什么活着?现在我经常觉得她很天真可爱,会注意到生活里许多美好的东西。我再也没听过我妈妈说她可能活不过多少岁这种话,她以前不太在意吃饭这些日常事,现在她会说要吃得健康一点,多出去锻炼,更珍惜自己的生命,因为她要写完画完她一生的故事。

我觉得其他老人也可以享受这样的精神生活,从治疗仪体验店那件事也能发现,他们对陪伴也是有需求的。他们以前只是没有这种机会,他们从那个年代走过来,其实是满身伤痕的,心里也有很多委屈或者是想不通的事情,但是没有人可以诉说,也没有人理解。

我爸一直是很支持我的。妈妈最开始不理解,我一直跟她说,我想做一些有意义的事,她就会觉得你首先得赚钱,好不容易考出去了,现在跑回来你不有病。

但是她也能感觉到我在城市工作时的身心俱疲,后面身体都出问题了。而且她也有一种很朴素的共情能力,她的作品里能看到别人的苦难,她写和她年纪相当的老姐妹,依旧在为生活苦苦挣扎,还有被二维码拦住,被时代抛下的老头。她看到其他农村老人的困境,慢慢地觉得我做这个事情可能真的能带来一些意义。

她如何累,我是看在眼里的,半夜就去地里扯菜,天刚亮就到了市场,有多辛苦用脚趾头想都晓得。不觉间我也鼻头发酸,眼里汪了一眶泪水。

她低下脑壳,左手离开膝盖,抹了把眼泪水。又长长地叹口气:“老姊妹啊,一天不死要张床,一餐不死要顿粮……如今还能动就来卖点,万一走不动了,我就一瓶农药打发自己上路准了。”——肖凤玉

当时还是我妈妈带我去镇上的老年协会,我就在台上对着两百多位老人,跟他们讲我是谁,告诉他们,他们有多珍贵。我愿意陪着他们一起画画、写作、讲故事、拍片子、以后办我们自己的艺术展览等等,希望在他们的人生最后,心里是快乐的,有价值感的。

演讲之前,我特别紧张,前一天晚上就睡不踏实,一直在改发言稿。说着说着,我感觉台下的老人,眼睛好像在发光,我觉得我做对了。

但最后实际上来找我报名的只有十来位。我们把家里的阳台收拾出来,第一次是聊彼此的名字是怎么来的,让他们写写自己想说的话。他们就说我笔都没拿过,怎么写?气氛就有点尴尬。后来再给他们打电话,他们要么说要带孙子,或者家里搞装修,走不开,或者要看铺子什么的。第二次活动,那天还下着雨,只来了一个伯伯。我心里是有点咯噔一下,觉得这样下去不行。

这些老人彼此之间还不熟,很多人可能连小学都没读完,盲目地就让他们去搞写作绘画,他们心里也是发怵的。

我男朋友建议,要不转换形式拍电影,演戏对普通人还是比较新奇的。我自己的计划里,也是想把家乡的一些传说,以电影形式拍出来。于是很快敲定了这个计划。再跟老人们打电话说要拍电影的时候,他们都很感兴趣,几乎所有人都到场了,孙子也不带了,铺子也不看了。

我们从剧本开始,大家一起聊我们当地的文化传说,一块讨论剧情,什么情节更有意思,或者哪个角色说什么话更好,都是十几个人一起参与创作的。

我还给他们安排了电影制作流程学习课、肢体表演课、观影会、分镜头学习等等,一个是为了每次弄点新花样,持续吸引他们参与的兴趣。但最重要的目的是,让老人了解到,我们是在一起相处、陪伴,共同完成一件有趣且有意义的事。

我不想把他们当成工具,我给你一个剧本,你就背这个台词,站这个位置,完了我们就拍,然后就结束了,那他们的参与感和体验感都是没有的,怎么达到陪伴的目的呢?我想让他们明白拍电影大概是怎么回事,不是真的要学会怎么拍,最起码让他们知道自己在做什么,然后他会觉得我真的是参与其中的。

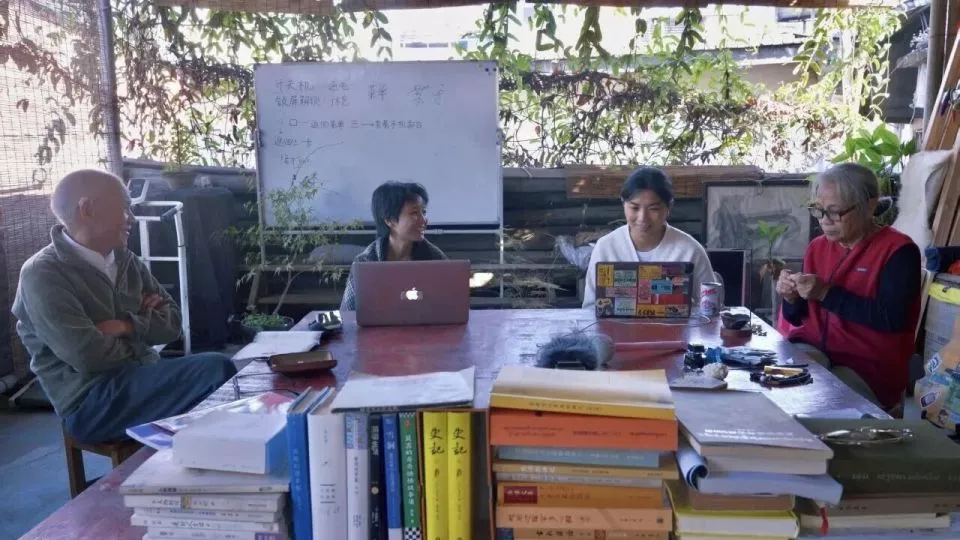

●王坪和老人们在阳台讨论、排练剧本

●王坪和小镇上的老人们一块拍摄电影

剧本定下来,就是每周排练两次。然后我自己花钱去给大家租服装,买那种古装剧用的头套,取景就在小镇附近的山上、溪边,条件也很简陋,花了一年多时间好不容易拍完、剪完。

成品其实还是挺粗糙的,但每个人都笑得很开心,感觉自己好像真的在一个电影里,做成了一个演员。后来我们还排练了一台戏剧,在我们当地的文化广场演出,那天我第一次看到原来我们镇上这么多人,来了上千人吧,感觉那是我们参与演出的老老小小的高光时刻。

做这些事的时候,包括去老年协会演讲之前,我都反问过自己,精神生活是他们需要的东西吗?也许他们就是想要打牌、打麻将,觉得这样就挺好,干嘛非要像你一样去搞精神生活?

但是从我妈妈,包括这些参与的老人身上的改变,我觉得精神生活就是每个人都需要的。当时有个伯伯,他长年喝酒,要么醉了要么在醉的路上,开始参与电影之后,他说不行,不能喝酒了,一喝就记不住台词,就开始戒酒了。

我们不一定非要写和画,这太局限了,需要一点基础文化水平。但是大家说故事,随便演,也不是非要很专业,所有人都可以参与。只是很多人的生活里过去没有这样的选项,他也没有体验过,所以他以为自己就只想打麻将,唠点家常,吵吵架。

我自己想做的还有很多,比如举办一些真正的民间艺人的比赛,或者是方言写作大赛等等,我没收过也不想收老人的钱,我一个人解决不了很多运营的事,所以基于现实的能力问题,还没办法安排上。我也不能确定哪一天真的把自己掏空,但是我觉得我尽力就好了。

爸爸妈妈从上海回来之后更加来劲了,我爸现在每天工作量很大的,几天就能写出一篇,每天写到头痛了下来看看我,我给他按头,他又上楼继续写。