保住中华民国 蒋介石1949年11月的最后决断

2025-11-19 20:26:44 · chineseheadlinenews.com · 来源: 看中国

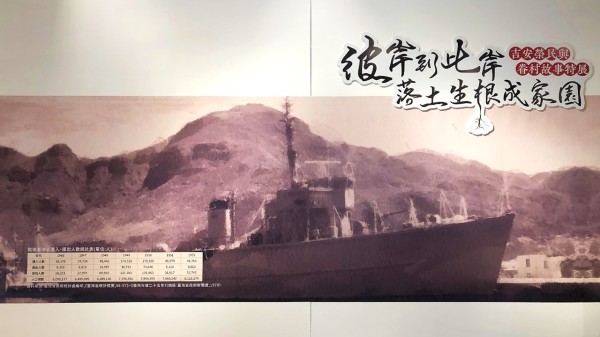

彼岸到此岸,落土生根成家园。(图片来源:看中国摄影图 哲君)

1949年11月的中国,是近代史上命运最痛苦的临界点。此时大陆局势已全面崩解:北方早已沦陷,长江以南亦相继失守,广州在十月中落入共军之手,仅余的西南重庆、成都也岌岌可危。国民政府名义上仍由代总统李宗仁主持,但实权仍操之于蒋介石。面对共军以迅雷不及掩耳之势席卷全国,内外交迫的11月成为蒋介石作出最终命运抉择的关键时刻──退守台湾,保存中华民国。

大陆战线全面崩溃 内部分裂加剧

1949年11月的最大特征,是国府已丧失任何能在大陆维持政权的条件。

(1)西南孤岛 最后的国土也难自保

此时国军主力已折损殆尽,淮海、平津、长江防线全部崩溃。重庆虽为陪都,但周边省份已被共军包围。成都是最后的后方,却缺乏可供长期防守的战略纵深。蒋介石深知:西南若失,中华民国政权便将消失在历史中。

(2)中央内部分裂 无法形成统一战略

李宗仁主张“与中共谈判”,白崇禧则企图在华南建立割据自保的地盘;而蒋介石坚持“固守西南,伺机反攻”。三种方略彼此矛盾,使原本就岌岌可危的国府更难维系。

11月的会议中,李宗仁与蒋对撤退、谈判、军队整编等问题屡屡冲突,呈现国府难以弥补的裂痕。

(3)军方士气溃散 大批将领投共

1949下半年,国军已有兵员大量脱逃、部队拒战,将领密使投共,地方官纷纷自谋出路。蒋介石非常清楚,这支军队已没有能力再打一场决定性的会战。大陆已不能再视为“可反攻的基地”,而是难以挽救的深渊。

美国战略转向 苏联支持中共 冷战格局形成

1949年11月的国际局面,比国内更令蒋不安。因为美国采取“不干涉内战”政策,杜鲁门政府在1949年明确拒绝军事介入中国内战,11月的华府更无意为即将崩溃的国府投入资源。蒋介石在11月的情势分析中已明白:大陆上的国民政府,不再是美国可保护的对象。

然而,斯大林早就支持中共,与毛泽东缔结同盟。可喜的是,冷战格局的初步形成,台湾的重要性开始浮现。

1949年11月,美国学界与军事智囊开始提出:台湾作为西太平洋第一岛链的关键位置,台湾若落入中共之手,等于苏联势力可直逼菲律宾、日本冲绳;虽然当时美国尚未决定保台,但战略界已开始重视台湾。

蒋介石认知到台湾是唯一能延续中华民国的地方,其子蒋经国不只经济改革亮眼,也完成了台湾的民主政治改革。(图片来源:公有领域)

1949年11月 蒋介石的审时度势

在1949年11月的重庆与溪口日记研究中,愈来愈清晰的是──蒋介石已认知到台湾是唯一能延续中华民国的地方。台湾还具备三大优势:

①地理上可守可控;台湾海峡是天然屏障,可阻挡共军快速进攻。大陆上的任何防线都已不具持久性。

②行政、军事、经济都能迅速转移,中央银行黄金、教育文化机构、高级官员、科技人才可随时转往台湾。蒋清楚保存人才与财政,才是中华文化复兴的根本。

③台湾有成为反共基地的潜力;海外华侨、盟邦、国际社会仍视中华民国为合法政府,在冷战逐步成形的背景下,台湾有机会再度获得国际支持。

不是逃亡而是保存国家 保存中华民族的命脉

1949年11月20日前后,蒋介石已基本确定大陆政权难以挽回、国军无力再战,中央政府必须立即部署撤退,台湾将是反共复国基地

这个决定并非意气之争,而是基于国内军事全面崩坏、政府内部分裂难以统合、国际情势不再有援助可能,唯有台湾具备最强的地缘战略与生存条件

蒋心中意识到中国大陆的政权会被夺走,但中华民国不能在他手中消失;然而,要保住得来不易的中华民国,就只能在台湾重建一切。

若蒋仍坚持在西南死守、若国府没有迅速移转至台湾——中华民国极可能如满洲国、汪精卫政权般,在历史中彻底消失。

回望1949年11月,蒋介石最终的选择,其实不是逃亡,而是用最后的力量,为中华民国留下一扇未被关上的门。那扇门,就是台湾。

虽然国际反共浪潮才是最近几年的事,但1949年蒋介石睿智的选择,使“中华民国”还能延续七十余年至今,没有被嗜血的中共消灭,现在已是亚洲民主自由的灯塔屹立不摇。