年轻华人用艺术视角看世界

2025-11-08 01:25:10 · chineseheadlinenews.com · 来源: 世界日报

年轻的华人艺术家们都在创作什么?

加州艺术学院(CalArts)正在进行的毕业生展览“Proxy, Chimera, Oracle”或许能给出答案。展览集结34位艺术硕士毕业生作品,内容涵盖录像、装置、摄影与绘画等多种形式。该展览目前正在洛杉矶市中心的The Reef展出,展期至11月22日。

华裔毕业生王悦(Catherine Wang)表示,CalArts最珍贵的特质,在于“为学生提供资源与机会,却同时让一切掌握在你手中”。她说:“每年的毕业展,正是这种教育理念的延伸,透过实作累积信心,为进入现实世界做好准备。”

毕业生王悦表示,CalArts最珍贵的特质在于“为学生提供资源与机会,而同时让一切掌握在你自己手中”。(Catherine Wang提供)

本次展览中有13位艺术家具华人或华裔背景,来自中国、台湾及北美各地。他们的作品题材多元:有的观察社区变迁,有的从个人经验出发,反思身分与制度,也有人探索材料与形式的变化。

对南加华人而言,朱思凝的“漫长的梦”(Still a Long Dream)可能最有亲切感。她以华埠的朝代广场的变迁为灵感,这里曾是许多华人购物和聚会的地方,如今因改建和租金上涨逐渐冷清。朱思凝依据商场的平面图,制作出多块水泥板,将被丢弃物品的形状–鞋印、塑胶袋、包装盒的轮廓–压印其上。

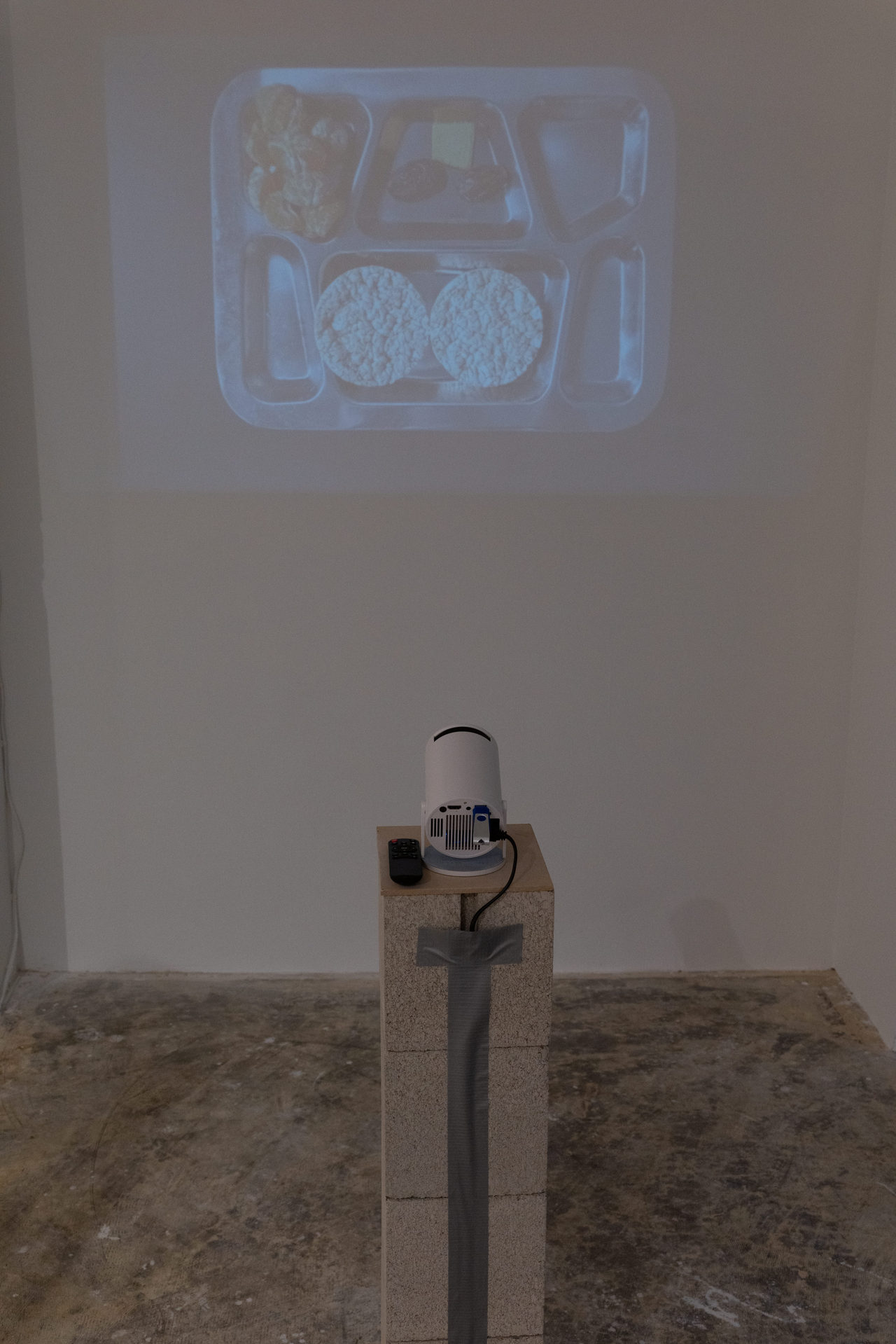

除关注社区记忆,也有不少作品以自身经验为原点。柴曾杰的影像装置“the water in me”以海水碳酸化的过程作比喻,表现他作为酷儿(Queer)华人,在不同文化与社会之间的转换与适应。王恒宇则带来一项为期半年的影像计划,他每日拍摄三餐,将照片、文字与录音组成装置。这些重复的日常纪录呈现纪律与时间的流动,也展现他在生活中寻找平衡与幽默的态度。

此外,也有艺术家将焦点放在创作过程本身。范思琪的“Disorientation”将两把倒置的儿童椅结合成侧桌,并以粗麻布、石膏、水泥与陶质纹理构成层叠壁面。熟悉的家居物件被翻转重组,让观众在秩序与混乱之间重新寻找平衡。

刘美析的“Days Adrift”以炭粉、墨与宣纸为媒材,让创作过程成为冥想。每道笔触皆与材料对话,画面在控制与放手间流动,展现东方笔墨感性与当代抽象的交融。

范思琪的“Disorientation”将两把倒置的儿童椅结合成侧桌,并在墙上以粗麻布、石膏、水泥与陶质纹理构成层层叠叠的壁面。(Siqi Fan提供)

刘美析的“Days Adrift”以炭粉、墨与宣纸为媒材,让创作过程成为一种冥想。(Julian Clay Shelton提供)

本次展览中有13位艺术家具有华人或华裔背景。图为来自台湾的毕业生刘缙宁的作品“Sac”。(Julian Clay Shelton提供)

在王恒宇的“Perception, Projection, Progression”作品中,他每天拍下自己的三餐,将照片、文字与录音结合成装置。(Julian Clay Shelton提供)

加州艺术学院毕业生朱思凝的作品“漫长的梦”,以洛杉矶华埠的朝代广场的变迁为灵感。(Julian Clay Shelton提供)

柴曾杰的影像装置“the water in me”以海水碳酸化的过程作比喻,表现他作为酷儿华人,在不同文化与社会之间的转换与适应。(Siqi Fan提供)