饶毅:必将走向引领

2025-11-02 10:25:31 · chineseheadlinenews.com · 来源: 饶议科学

【熟悉科学发展的前沿,是预见中国科学的未来所必需。期刊和论文是了解科学前沿必不可少的一个侧面:以分子生物学为代表崛起的《细胞》杂志,在1974年至2004年的三十年,中国只有一篇文章。2005年中国终于一年五篇,而2025年中国一周就有5篇。这种数量的增加,与质量提高有相关性。

虽然最突出的研究还有一定滞后,但是:中国科学的崛起已经是不可逆转地从匮乏,已经参与、并有影响,也自然而然必将走向引领】

科学评价,当然需要对每一项工作由专家进行才可靠。

但是,杂志及其文章可以从旁提供猜测的资料,特别是统计和趋势方面。

2002年,我曾梳理了中国有史以来在国际顶尖学术刊物的论文情况。2022年,专门介绍中国二十世纪在生命科学八项最佳研究。

目前还不到梳理二十一世纪中国科学的时候。

但不妨通过这里用一个小例子来看中国生命科学的巨大改变。

《细胞》杂志创刊于1974年,顺应分子生物学起飞,很快成为世界三大学术期刊之一。中国从无到有经历了不短的历程。

过去

1980年8月,中国在《细胞》发表第一篇论文。作者为中国科学院微生物研究所王敖全、戴秀玉和陆德如,研究细菌转座子。

2000年《细胞》上美国有271篇(其中哈佛大学23)、德国23篇、日本16篇、瑞士8篇、奥地利6篇、瑞典4篇、澳大利亚2篇、意大利1篇、新加坡1篇、中国0篇。

2005年1月14日中国科学院上海神经科学研究所三位研究生(蒋辉、郭纬、梁新华)和饶毅发表《细胞》论文,发现蛋白激酶调控神经细胞极性。

2005年7月1日,清华大学-中科院生物物理研究所饶子和实验室发表《细胞》论文,研究线粒体呼吸链膜蛋白复合物的晶体结构。

2005年8月12日,复旦大学吴晓晖与许田合作带领研究生丁昇等在发表《细胞》论文,发明用于哺乳动物遗传突变的转座子技术。

2005年8月26日,中国科学院神经科学研究所张旭实验室以管吉松为第一作者在《细胞》发表论文,研究鸦片受体镇痛。

2005年12月2日,复旦大学上海医学院马兰实验室发表《细胞》文章,研究GPCR受体下游蛋白的功能。

2006年6月30日,中国农业大学武维华实验室发表《细胞》论文,研究拟南芥蛋白激酶和蛋白磷酸酶的功能。

现在

2025年,中国一周发表的《细胞》论文多于2005年中国全年发表的《细胞》论文。

例如:2025年10月16日的《细胞》,全部来自中国(不包括海外华人)的论文5篇(非中国来源的16篇);10月2日的《细胞》,全部来自中国的论文5篇(非中国来源的15篇)。

因为《细胞》每两周出版一期,所以中国今天在《细胞》的论文数量为20年前的25倍。

《自然》和《科学》的中国论文类似于《细胞》。而它们的子刊来自中国的文章更多,有些刊物的原始研究论文约一半来自中国(《自然化学生物学》2025年10月中国原始研究论文7篇、全世界其他国家6篇,11月中国原始研究论文6篇、全世界其他国家7篇),在有些学科有些刊物论文的数量上中国已经是世界第一。

当然,不能以发表刊物定义每一篇论文的质量,但是总体统计变化与质量上升有正相关。

中国科学的数量增加可能高于质量提高,但质量也确实显著提高。

未来

对于未来的预计,既与过去和现在有关,也与历史发展规律有关。

质量,最佳研究的质量,成为未来重要的问题。

附1(1980)

附2(2005)

附3(2005)

附4(2005)

附5(2005)

附6(2005)

附7(2006)

附7(2002)

中国科学:显著的发展和严峻的挑战

--历史演变和现状比较

饶毅

本文在简要回顾中国科学史的基础上,介绍一些近年研究的内容,肯定中国科学令人乐观的进步,并讨论可能的意义。同时也指出,中国优秀论文总量仍不到世界的百分之一,低于中国经济在世界所占的百分比、也不能适应中国持续发展的要求。中国科学的规模需要相当程度的扩大、质量有待进一步提高。中国科技还存在面临许多问题和挑战。

中国科学历史上的优秀例子

一个国家科学研究状况可以近似地由发表论文的情况所反映。以下,本文主要从生命科学的研究来讨论中国科学的情况,一方面这是我有一定判断力的领域,另一方面生命科学是科学技术最重要的组成部分之一,可以反映科学主流。讨论中国论文发表情况前,先谈两个背景:中国科学的历史情况,优秀科学和著名杂志的关系。

奠定中国生命科学研究是二、三十年代协和医学院生理系林可胜(Robert KS Lim)和生化系吴宪(H Wu)。他们不仅自己研究出色,而且培养和带领了其他研究者。林可胜在胃肠道生理和神经生理有优秀工作。1942年,他在中国当选为美国科学院外籍院士,是近代历史上第一位被世界科学界推崇的华裔科学家。1955年,他入籍美国后成为美国科学院院士。华裔早期美国院士有:物理学家吴健雄(1958)、数学家陈省身(1961)、应用数学家林家翘(1962)、物理学家李政道(1964)和杨振宁(1965)。其中只有林可胜主要工作是在中国做的。吴宪在生化和营养方面有出色的研究。他在哈佛留学期间对血糖分析方法有重要改进,回国后研究蛋白质变性达世界领先水平,他的妻子严彩韵和助手刘思职等参与这些工作。中国现代遗传学奠基者、先后在燕京和北大的李汝祺于1923年至1926年在美国哥伦比亚大学摩尔根(Thomas Morgan) 小组作研究生,他本人以及与摩尔根的杰出技术员布理基斯(C. Bridges) 合作研究了染色体畸变对果蝇发育的影响,1927年他在第一期《遗传学》杂志发表的论文,确定了包括一个叫Notch的基因的致死期,而Notch至今仍然是发育遗传学家们的重要研究对象。药理学家陈克恢(KK Chen)于1923到1925年在协和医学院药理系短期工作。他从中药麻黄中提取和研究麻黄素,其中对麻黄素的药理作用是他成名世界药理学界的工作。他的发现是中国药学家对世界的一个贡献:一般西方现在日常用的感冒药里都有他研究的药物成分,中药如此成功地成为西药的例子迄今还是很少的。1925年后他再到美国学医而获医学博士学位。以后,成为美国大药厂礼莱药厂的研究部主任和美国药理毒理学会理事长,而他最有名的工作还是他在协和做的。植物生理学家李继侗和学生殷宏章在南开大学的研究发现了光合作用的瞬时效应,他们的论文1929年发表在英国《植物学志》,70年代仍为美国的同行列为光合作用研究历史的一个重要工作。植物学家罗宗洛对作为植物氮源的硝酸盐和铵盐的比较研究,得到了有应用价值的结果。先在协和、后在中国科学院上海生理所的冯德培,对神经传递有重要研究、他在30年代对神经可塑性的开拓性研究多年来被哥伦比亚大学肯得尔(Eric Kandel, 2000年诺贝尔奖得主)推崇,1986年冯当选为美国科学院外籍院士。30年代协和生理系的张锡钧对中枢神经系统内化学传递和乙酰胆碱递质作用有重要研究。以后在中科院细胞所的庄孝惠,他在30年代对胚胎诱导的研究工作到90年代还被英国科学家在《自然》杂志上引用过。这些早期中国生命科学家的研究除了吴宪起初是发表在《生物化学》上以外,多数都发表在英文的《中国生理学杂志》上。因为他们研究的水平,这个杂志受同行重视,如当时在澳大利亚的神经生物学家(以后的诺贝尔奖得主)埃科斯(John Eccles) 也读《中国生理学杂志》,吴宪在这个杂志的文章也被《自然》介绍。

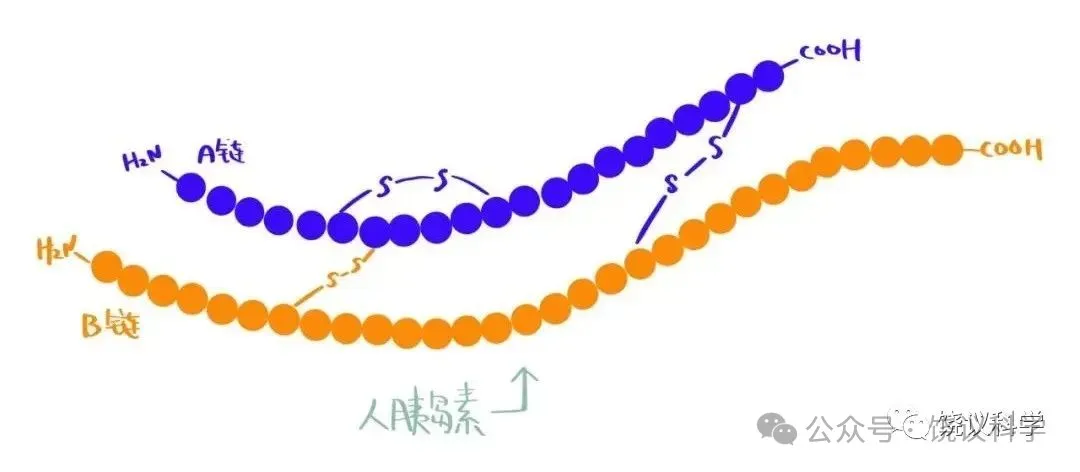

50到70年代的三十年里,中国大陆科学家一般不被允许到国际杂志发表论文。而台湾科学力量单薄。大陆有些好的工作,没有在国际杂志发表。包括:1955年北京生物制品研究所汤飞凡等用鸡胚接种方法从沙眼病人的眼结膜刮屑物中分离培养到沙眼病原体;1958年到1965年合成胰岛素(参加者有中科院上海生物化学所、北京大学、中科院上海有机化学所等,组织者包括王应睐,1982年国家自然科学一等奖获得者为钮经义、龚岳亭、邹承鲁、杜雨苍、季爱雪、邢其毅、汪猷、徐杰诚;其中汪猷和邢其毅等负责合成A链、钮经义和龚岳亭合成B链,邹承鲁、杜雨苍等使单独合成的两链结合起来;这项工作在60年代就为英国剑桥大学教授、诺贝尔奖获得者肯德鲁爵士(John C. Kendrew) 和瑞典皇家科学院诺贝尔化学奖评审委员会主席梯瑟留斯(A.Tiselius) 等高度评价;梯瑟留斯曾说:“你们能从书上学到原子弹的知识,但学不到人工合成胰岛素”);生化所曹天钦对原肌球蛋白的研究和球蛋白轻链的发现;60年代初科学院上海药物所邹冈和上海第一医学院张昌绍发现吗啡镇痛的脑内位点,对于镇痛研究有推动(他们1964年的英文论文发表于《中国科学》,1991年被美国科学索引机构发现在其领域引用最高);上海脑研究所张香桐长期在运动皮层、神经元树突生理功能和针刺镇痛的神经机理研究等多方面作出了重要贡献;上海植物生理所殷宏章和沈允钢等发现光合磷酸化过程中存在着高能中间态;60年代后期到71年中国分析胰岛素晶体结构,有中科院生物物理所梁栋材、林政炯、王家槐、物理所李鹏飞和北京大学人员参与,成功地解出胰岛素高分辨率结构。这个研究发表在《中国科学》,英国结构生物学家、诺贝尔奖得主荷洁津(Dorothy Hodgkin)关注这个工作,虽然荷洁津本人也做同样的工作、而且比中国早一些有论文,当她1972年到北京后,给牛津大学同事的信中称赞中国胰岛素晶体结构研究工作的美丽。她在国际结晶学大会上介绍此研究,使国际科学界注视中国,在《自然》杂志专门介绍中国工作时称:“北京图谱目前是(也许永远是)胰岛素最精确的图谱”;70年代上海生化所王德宝等人工合成酵母丙氨酸tRNA;上海生化所李载平推动中国分子生物学研究起步和对中国肝炎病毒研究也有重要贡献。

80年代,上海第二医学院王振义实验室发现全反式维甲酸可以治疗白血病的特定亚型(急性早幼粒细胞白血病),王振义这一工作于1988年在《血液》杂志上发表,他们的新方法已被世界接受,为中国和世界各地的白血病人带来福音,是近二十年来中国生物医学最重要的工作之一,也是中国极少向世界推出现代治疗药物和方法的一个例子。

从部分中国科学优秀工作可以看到历史的侧面。当然,因为个人了解有限,这里不可能全面介绍生命科学的优秀工作,特别缺乏对传统生物学和生态等方面的介绍。

优秀研究和著名杂志

在早期生命科学界,优秀论文并不一定要竞争到某个或某几个特定的杂志上发表。美国的《生物化学杂志》和英国的《生理学杂志》都发表过一些得诺贝尔奖的论文。但近几十年来,将优秀论文竞争到著名杂志发表的情况比较激烈。迄今为止,中国在这些杂志发表论文数量很少,主要是因中国科学水平还不高、研究欠严密、思想欠创新。是否有国外科学家的偏见?偏见会有,但中国研究水平不足是主要原因。英文水平有限现在也不是主要原因。在相当长时间,中国需要努力把研究水平提高,把好论文投到著名或优秀杂志。审稿人和编辑对著名杂志的论文高要求有助于提高研究质量。基础科学研究不应该鼓励在中国杂志发表,象德国和日本等科学发达国家,都还是把好的论文投稿到美国和英国的英文杂志,因为这是国际交流和竞争的需要。想把中国杂志赶快推上去是不现实的:目前中国的研究群体还没有能力把中国杂志推到世界水平,而如果坚持把好的论文都投到中国杂志上去,反而有可能影响中国科学发展。

这里只讨论生命科学著名杂志:英国的《自然》、美国的《科学》、《细胞》、《新英格兰医学杂志》和《自然》的几个分科杂志。《新英格兰医学杂志》的权威性和历史要优于《自然·医学》。但绝对区分杂志很难:《自然·细胞生物学》与《分子细胞》和《基因与发育》相当并与《欧洲分子生物学组织杂志》接近,《自然·神经科学》与《神经元》相当,《自然·免疫学》与《免疫》和《实验医学杂志》相当。《自然》和《科学》有不同论文,一般认为《自然》和《科学》的长文(在两个杂志里分别称为articles和research articles)最难进,然后是《细胞》,再是《自然》和《科学》的短文(分别称为letters和reports)。当然长短还和资料多少有关。

我要说明,具体一个研究优秀与否,不能完全依赖看论文在什么杂志发表来评价。事实上,今年我在中国科学院教研究生时,期中考试就是让学生们批评一篇《自然》杂志的论文。杂志发表情况是专家对科学评价的一部分,因每一文章所经过的审稿人和编辑有限,论文出来以后专家们通过更多时间进行广泛的评价会更准确。但是,作为总体来说,特别是从一个国家的情况来说,论文发表情况可以反映科学研究整体水平。

中国以前在优秀杂志发表论文的情况

被一些国际权威综述杂志邀请写文章是很难得的,中国生命科学家应邀写过综述的包括:科学院植物所汤佩松1983年为《植物生理年评》和上海生理所冯德培1988年为《神经科学年评》邀请写个人科学生涯、北京医学院神经科学研究所韩济生1982年应邀在《药理和毒理年评》写综述、科学院生物物理所邹承鲁应《生化科学趋势》邀在1991年写综述、1995年写回顾胰岛素合成的工作生涯。以下主要讨论直接报道研究的原始论文。

1930和40年代中国有相当多的《自然》和《科学》论文。包括:物理学家吴有训、赵忠尧、余瑞璜、施士元、陆学善、王淦昌和何增禄,化学家李方训、汪猷等。生命科学的汤佩松、殷宏章、汪敬熙、张昌绍、金荫昌等,地质学家李四光等。中国当时的物理学家在《物理评论》、化学家在《美国化学会杂志》上还有较多论文。而微生物学家汤飞凡和医学科学家张孝骞分别在《实验医学杂志》和《临床研究杂志》等优秀杂志上有论文发表。

50年代以后,我们现在可以查到的是:1957年6月29日,中国科学院植物研究所和北京大学的汤佩松和同事在《自然》杂志发表论文。1949年以前汤佩松在武汉大学、西南联大和清华大学生物系和农学院工作,在植物呼吸代谢的控制等方面有重要贡献,特别是发现同一植物中呼吸代谢途径的多样性。1957年汤佩松等发现:水稻幼苗生长时,如果通过提供硝酸盐使它们得到含氮环境,水稻会产生适应反应,体内被诱导产生硝酸还原酶,而此酶作用于硝酸底物。这一工作澄清了当时还有争议的底物诱导植物适应性反应问题,证明了高等植物体内适应酶的形成。

1967年9月9日,台湾大学医学院药理系的李镇源等在《自然》发表论文,报道去除神经对肌接头上?银环蛇毒素位点的作用。李镇源等最重要的工作是1963年发现?银环蛇毒素,以后一系列的研究表明它可以不可逆地结合到神经递质乙酰胆碱的受体上,这个毒素对研究乙酰胆碱受体和神经肌接头的发育两方面都有很大的帮助。我的两位同事、神经肌接头发育的世界权威赛因斯(Joshua Sanes)和利克特曼(Jeffrey Lichtman)今年在《自然神经科学综述》的文章仍引用李镇源1967年的论文,并强调发现?银环蛇毒素对于研究突触后发育的重要性。

“文革”后,当中国大陆科技教育界尚未普遍走出困境时,《自然》杂志于1978年10月3日收到中国科学院生物物理所邹承鲁一篇投稿,大概编辑没有要求修改就在1978年11月10日接受了这篇论文。1979年1月18日在《自然》发表邹承鲁等对甘油醛-3-磷酸脱氢酶活性部位新荧光团形成的研究。邹承鲁在生物化学有多方面研究,60年代研究化学修饰对蛋白质功能的影响,1962年首先提出修饰程度和活性变化间定量关系,这篇在中国发表的论文到1979年在英国出版的经典酶学教科书中有较详细的介绍。邹承鲁统一研究酶的可逆性和不可逆性抑制,文革后以英文在《生物化学》发表的论文受重视,1988年应邀在《酶学进展》上长篇综述他实验室这方面的研究,被广泛引用至今。近年他研究酶活性位点构型的柔性,部分工作在1993年10月15的《科学》上有讨论。邹承鲁是较早开始研究蛋白质折叠的科学家之一,而这个问题到今天也是结构生物学和生物化学一个活跃的重要领域。

1980年,中国科学院微生物所王敖全等在《细胞》发表论文,报道他们在细菌中对转座子进行的研究。

1981年8月20日,中科院上海生化所张友尚实验室在《自然》杂志发表论文,报道他们对胰岛素半合成方法的改进。以前对胰岛素结构和功能关系的研究知道:胰岛素去掉B链6个氨基酸后还有活性。在这篇论文里,他们用酶催化给去掉8个氨基酸的B链加上2个氨基酸,得到去掉6个氨基酸的B链,而获得较大量可以结晶的活性胰岛素片段。这篇论文与汤佩松和邹承鲁等论文一样只有两页,与当时《自然》其它正规论文是一样的。那时《自然》还保持一个习惯,只报道重要研究的关键结果,而同一工作的详细过程和结果还可以发表到其它专业杂志上。张友尚1964年曾留学分子生物学发源地、英国剑桥大学医学研究委员会的分子生物学实验室,跟随著名结构生物学家、诺贝尔奖获得者克鲁格(A. Klug),在1966年有过一篇在英国工作的《自然》论文,可惜回到中国以后正是“文革”高峰。

1986年,中科院生物物理所的王家槐在《自然》发表两篇短文,一篇提出蛋白质和DNA结合时,特异结合是在DNA的大沟、而小钡以非特异结合为主。另一篇是提出天花粉蛋白和蓖麻毒蛋白有顺序相似性。王家槐以前参加过胰岛素结构研究。以后在哈佛大学又有多篇优秀论文发表,最后应聘任教于哈佛医学院附属癌症研究所,是那一代中国大陆留学人员中极少有的例子。

1996年5月,台湾大学医学院微生物研究所在《自然·医学》杂志发表论文,发现用DNA肌肉注射引入过敏原可以诱导特异免疫反应,从而减少以后气道过敏症状,提出这是治疗过敏反应的方法。它推广了美籍华裔科学家Margaret Liu首先提出的用DNA注射进行免疫的方法。是否在人类有效,还需更多研究。

1997年台大医院在《新英格兰医学杂志》发表论文,证明用肝炎疫苗使肝炎发病率下降后,肝癌发病也减少,强烈支持肝炎和肝癌发病的相关性。虽然以前台湾在这个医学权威杂志有过短篇讨论,这是第一次有正式研究论文在那发表,此结果对中国各地都常见的肝病有意义,也对世界医学有一定意义。其后到2000年,台湾在该杂志还有过6篇论文,涉及肝炎治疗、病毒感染和角膜移植。

1998年11月,香港科技大学生化系张明杰实验室在《自然·结构生物学》发表论文,解出了神经元一氧化氮合成酶的一个抑制蛋白的结构。

1998年12月,湖南医学院夏家辉等在《自然·遗传》杂志上发表文章,确定了一种影响高频耳聋产生的基因,这种基因的一些突变可以导致对高频声音的听觉缺陷。一个基因突变后造成某种疾病,一般简单称此基因为“罹患基因”。过去二十年,人类遗传学家们发现了约八百个导致人类疾病的罹患基因。包括许多重要和常见的遗传病,和一些以前没有认识到是遗传导致的疾病。这些研究对于人类有显而易见的价值。夏家辉等发现一种罹患基因,对于中国来说,是实现了疾病罹患基因研究零的突破,对世界上任何可能患这一类病的人群来说,都是一个帮助。在生物学意义上,因以前其他科学家已经发现几个耳聋的罹患基因是相似的基因突变造成,使这个工作提示新的生物学机理有限。

1999年5月,香港科技大学生化系张明杰实验室在《自然·结构生物学》发表论文,解出了神经元一氧化氮合成酶一个重要区域与其它蛋白结合时的结构。一氧化氮这个气体分子是重要和特殊的信号分子,而一氧化氮合成酶是形成和调节一氧化氮的关键。它含有的PDZ区域又是在许多蛋白质相互作用中起重要作用。把这个区域与其它蛋白结合的结构解出使多个领域的科学家感兴趣。

2000年1月,在台湾的中央研究院分子生物所李鸿实验室在《自然·遗传》发表论文,他们用老鼠建立了一种人类疾病的模型。脊髓肌肉萎缩(SMA)是因为脊髓中运动神经元病变造成它们支配的肌肉萎缩,法国人类遗传学家最初认为这个疾病可能因SMN1基因突变造成,以后更多研究认为SMN2也有关。李鸿实验室和另外的实验室都发现,在小鼠剔除SMN1基因以后,小鼠在胚胎早期死亡,这与人的SMA疾病不一样。这种小鼠和人类的差异情况并不少见,一般也就认为大概不能在小鼠复制人的这个疾病。而少见的是,李鸿实验室在SMN1基因剔除的小鼠中,再用转基因方法引进人的SMN2基因,在这样双重基因改变(剔除加转基因)后,小鼠发生了和人类SMA疾病很象的症状。这给世界提供了一个研究SMA疾病发生的模型,也可以用这样的动物模型来寻找治疗的方法。这是李鸿实验室持之以恒的收获。他们因此成为研究SMA疾病的世界领先实验室。是中国历史上第一次给世界提供人类疾病的动物遗传模型。

2000年8月,《自然》杂志发表云南农业大学朱有勇、陈海如等证明混合水稻品种栽培可以减少病害的论文。通过混合栽培作物来减少病害的思想以前国外科学家已经提出并有小辨模证明。朱有勇、陈海如等选用了几个籼型杂交稻、糯稻和粳稻品种,在云南10余个乡镇进行大面积混栽,并观测混栽对稻瘟的控制作用。他们发现,籼型杂交稻与糯稻混栽可以明显控制稻瘟病,特别是籼糯混栽时,糯稻品种叶瘟和穗瘟的发病率、病情指数均明显下降。这一大规模试验证明了混栽的优越性。因为由真菌引发的稻瘟病是水稻的主要疾病,这个试验的结果在中国有较高的应用价值。同样原则也能应用于其它疾病。混栽可能带来收获时品种混杂,在机器收获的地区和时代,是有待解决的问题。在中国目前许多靠手工收获的地区,这个问题可以解决。

2000年10月,四川的华西医学院魏于全等在《自然·医学》发表论文,报道异种血管内皮细胞可以诱导抑制多种肿瘤的抗肿瘤免疫反应,从而阻断肿瘤血管生长,既能防治肿瘤发生、也能减小已经形成的肿瘤,提示一个产生肿瘤疫苗和治疗肿瘤的方法。随时间推移,更多其它实验室的重复和应用情况也许是告诉我们这个工作重要性的可靠途径。

另外,大陆和台湾近年还有一些发表在其它杂志的较好论文,例如:中科院生物物理所王志珍在《欧洲分子生物学杂志》、中央研究院分子生物所孙以瀚在《基因与发育》杂志、同所简正鼎在《神经元》、上海第二医学院陈竺和陈赛鹃在《血液》、中科院上海生命科学研究院细胞所的裴钢在《实验医学杂志》、神经所李朝义在《美国科学院志》、细胞所朱学良在《分子和细胞生物学》、生化所李林在《分子细胞》、生物物理所王志珍和军事医学科学院贺福初在《生物化学杂志》、发育所孙方臻在《发育》、台湾大学生物系吴怡春在《发育细胞》等。

中国2001年在著名杂志发表论文情况

2001年在著名杂志上,中国大陆有5篇、香港有2篇生命科学的论文:三篇在《科学》、三篇在《自然·遗传》、一篇在《自然·神经科学》。其中三篇是全部在中国科学院进行的研究、一篇是科学院和上海交通大学、一篇是中国医学科学院、二篇是香港科技大学。而中国科学院主要是上海生命科学研究院(生化细胞所、生物工程中心、和神经科学所)、一篇部分是生物物理所的工作。在学科分布上,三篇是遗传学,二篇是神经生物学,一篇是分子生物学,一篇是结构生物学。

《自然·遗传》的三篇文章,报道中国发现了两个遗传病的罹患基因。2月一期,中科院上海生物工程中心的孔祥银、赵国屏等实验室报道他们发现遗传性乳光牙病的罹患基因,中国医学科学研究院基础医学研究所沈岩、强伯勤等实验室也发现同样的罹患基因。遗传性乳光牙病是一种较常见的口腔遗传病,这两篇中国论文报道同一个基因的突变不仅可以造成乳光牙病,而且可以并发耳聋。

7月《自然·遗传》发表先后在中科院上海生命科学研究院和上海交通大学的贺林实验室论文,发现IHH基因突变导致“A-1型短指(趾)症”。这个病的发病率不太高,但是IHH基因是发育里很有趣的一个基因。Hh是英文“刺猬”(hedgehog)简写而来的,这类基因最早是在果蝇里发现,70年代末80年代德国女遗传学家纽斯兰-沃哈德(C. Nusslein-Volhard)和美国遗传学家维西毫斯(E. Wieschaus)用果蝇饱和突变的方法发现了许多影响发育的基因,后来许多科学家接着他们的工作在其他动物发现这些基因有普遍重要性。Hh是他们发现的多个基因中的一个。果蝇和其它动物一样身体分成多个节段,幼虫的每个节段内一部分有毛、一部分无毛,Hh基因突变使无毛部分变成有毛部分,所以被戏称为“刺猬”基因。果蝇HH基因是美国霍普金斯大学毕淇(P. Beachy)实验室在90年代初克隆的,在果蝇只有一个Hh基因,以后多个实验室在高等动物发现有三个Hh基因。第一个高等动物的Hh被命名为sonic HH(SHh),因为正好有一个儿童游戏叫这个名称,其它二个分别以不同刺猬种属命名为“印度刺猬”(IHh)和“沙漠刺猬”(DHh)。SHh的功能最清楚,在发育中起许多关键作用,包括神经系统中线形成、眼睛发育、小脑细胞分裂。斯坦福大学司格托(M. Scott)发现SHh受体突变导致人最常见的皮肤癌。研究Ihh和DHh的较少。96年哈佛医学院特宾(C. Tabin)实验室提出Ihh控制骨头的发育,99年哈佛的麦克马亨(A. McMahan)发现剔除小鼠IHh基因后有许多异常,包括骨头缩短。贺林实验室发现Ihh基因突变可以引起短指(趾)症,将动物研究结论伸展到了人。

3月2日《科学》论文,是中科院上海生命科学研究院生化与细胞所张永莲和香港中文大学陈小章两个实验室合作的,发现大鼠附睾头部上皮细胞特异表达一个新基因,编码的多肽具有抑制细菌生长的作用。他们推测,这个多肽可能在附睾起抗菌作用、甚至也可能与生育有某种关系。还需要进一步研究证明外源性引入这一多肽在动物和人体到底能否有抗菌效果、或影响生育。用老鼠做基因剔除或发现人类基因突变有助于揭示其体内功能。张永莲1957年毕业于复旦大学化学系,1982年去英国帝国癌症研究基金会进修二年。她和生物物理所王志珍、生化所汪垣、神经科学所郭爱克一样,都属于那批在年富力强时代没有遇到好的环境,但有机会后能踏实进行研究的科学家。

4月的《自然·神经科学》发表了香港科技大学生化系主任叶玉如实验室的论文。叶玉如在美国时主要研究神经营养因子及其受体,去香港后,她一方面继续神经营养因子的研究,一方面研究神经肌肉接头的发育。她在这方面有了一系列工作。在这篇论文里,她们报道,一个叫Cdk5的蛋白激酶和它的激动分子p35,在肌肉细胞有表达,而与一个跨膜受体的细胞内部分结合,作为信号转导分子控制肌肉细胞表面神经递质(乙酰胆碱)受体的表达。叶玉如实验室因此成为神经肌接头发育中信号转导的主要实验室之一。叶玉如在哈佛医学院获博士,其后已经在神经营养因子领域闻名了,她去香港时的履历是中国历史上迄今在生命科学招聘年青科学家中最突出的。她去香港以后又有许多行政责任。在这样的情况下,她一直有活跃和扎实的研究,预计会有更多的好论文发表。

7月《科学》杂志发表香港科技大学生化系张明杰实验室的一篇论文,他们解出了一个参与细胞膜转运(包括出胞作用)的蛋白质的结构。

11月16日《科学》杂志发表中科院神经科学研究所唐世明博士和神经科学所及生物物理所郭爱克教授的一篇论文,他们用果蝇研究选择性行为的机理。研究果蝇行为,是70年代初美国加州理工学院本哲(S. Benzer)开创的,在最初受人怀疑甚至嘲笑,认为果蝇没有什么高级行为,即使有,也跟人的行为没有关系。近30年研究表明,这样的看法是错误的。对果蝇昼夜节律的研究,已推广到高等动物。果蝇学习记忆的机理也和高等动物有相似性。郭爱克1965年毕业于莫斯科大学生物物理系、1979年获德国慕尼黑大学自然科学博士、是“文革”后中国大陆第一位获博士者。他研究昆虫视觉,以后研究果蝇学习记忆。他以前对于学习记忆的研究在中国是很好的但不是世界最好水平。但是,最近几年,郭爱克开始研究决策和选择这样的高级认知行为,在问题深度上达到领先水平。方法是学自动化出身的唐世明在海森堡实验室的仪器基础上改进和发展的。他们现在的研究奠定了他们在任何动物决策和选择这一问题研究的世界领先地位。他们建立了一个抉择范式,定量地研究了果蝇面临相互矛盾竞争的视觉线索时如何决择。果蝇被训练喜欢绿色正置的T图形,而躲避兰色倒置T图形。而后在检验阶段,他们迫使果蝇处于两难状态,即改变了图形的颜色和形状之间的搭配,原来绿色正置的T图形变成了绿色倒置T图形,反之,兰色倒置T却变成了兰色正置的T。为了做出抉择,果蝇必须评估在颜色和形状之间的权重,以便决定是“避开”或“飞向”目标。唐世明和郭爱克发现,果蝇进行选择时看颜色的强度:如果颜色强,就按颜色行事,而颜色弱到一定程度就按形状行事。如果使果蝇缺乏一个叫蘑菇体的脑结构,这样的果蝇虽然单独学习颜色和形状都没有异常,但是却难以在颜色和形状之间进行选择。从此得出结论,果蝇的蘑菇体在选择行为中起重要作用。唐世明和郭爱克把两个偏好对立起来做实验,设计很巧妙,结果也很清楚,所以我认为,唐世明和郭爱克这项工作既是世界水平的优秀研究,也是中国二十年来生命科学实验设计最漂亮的工作。因为果蝇已经有很好的遗传学,他们这样的实验模型,可以用来研究参与选择行为的基因和分子机理。这项研究具有开创新领域的可能。它也可以刺激其它高级行为的研究,因为从这项研究容易推想相似的思想和途径来研究其它高级行为。

我没有忽视在今年国际协作的人类基因组发表多篇《自然》和《科学》论文时,中国学者因为分析了百分之一的人类基因组而成为其中一篇的作者。不过因为中国既不是第一作者、也不是最后的通讯作者,按照惯例无法将这样的论文称为中国为主的工作。(同样,本文没有讨论大陆和台湾分别因为与海外合作而发表的其它论文)。据信,中国基因组研究水平在不断提高,期待有好的工作发表。

论文增多是中国近年科技教育改革的反映

通过简要回顾中国在著名杂志发表论文的情况,可以看到中国科学取得了令人乐观的迹象。这些迹象与近年中国经济发展、科技教育投入增多应该有紧密关系。一些成果集中在中国科学院出现,与1998年开始的知识创新工程有关。政策变化和投入增加使科学研究的环境和条件得到改善。可以说2001年是知识创新计划初见成果的一年。中国少数一些高等学校的科学研究在近年也有长足的进步。

中国招聘人才也有一定程度改观。近二十来起初十几年中在著名杂志上发表第一作者文章后回中国的人很容易计算:科学院上海药物所胡国渊、北京医学院韩启德、上海生理所杨雄里、细胞所徐永华等。而最近几年有著名杂志论文后回国的就不容易计算了,仅以上海生命科学研究院为例:神经科学所的何士刚和王以政回国前都有《自然》、生化所吴家睿有《科学》、细胞所耿建国有《自然》文章等。近年中国还招聘到四位在著名杂志发过两篇以上论文后回国的:科学院上海植物生理所罗达、清华大学饶子和、科学院昆明动物所徐林、华中科技大学徐涛。

从发表论文的情况,我们可以看到中国一批近二十年内大学毕业的人开始有好的研究。中国自然应该支持和吸引中青年一代。但是,张永莲、郭爱克和生物物理所王志珍、生化所汪垣等一批虽然年龄大些,他们有好的素质和活跃的研究。中国也应该大力支持这些人。对所有科学家,应该以科学能力和研究活跃程度来给予相应支持,而不能过分强调年龄。一些经费和课题以年龄划线的做法,实践表明是不明智的。

不能忽视中国和世界的较大差距

看到中国喜人的迹象时不能造成不准确的印象:认为中国已经或很快要成为世界科技大国。比较2000年各国发表论文情况,就会明确知道中国的差距。

《自然》:德国发表205篇、日本105、瑞士62、澳大利亚49、瑞典35、奥地利17、中国7(包括3篇一到二页的短篇通讯)。《科学》杂志上日本有71篇、中国7。美国和英国量多,没有仔细算。

因《自然》和《科学》有评论和新闻,《细胞》能比较准确反映研究情况。2000年《细胞》上美国有271篇(其中哈佛大学23)、德国23、日本16、瑞士8、奥地利6、瑞典4、澳大利亚2、意大利1、新加坡1、中国0。这个统计只限于各国单独完成的研究,合作研究除外。

目前只找到中国在《细胞》上发表文章的所有年代有一篇单独的论文,中国有过合作研究在《细胞》发表。《细胞》的文章要求能完成较完整的课题,这也是中国需努力的。韩国和新加坡过去几年中在《自然》上有生命科学基础研究的论文发表,而近年中国还少些。

《自然》和《科学》每年各有约800篇研究论文,所以2000年中国在这些杂志的论文数量不到百分之一。九十年代十年有40篇左右《自然》论文和20篇左右《科学》论文也不到这些杂志同时期的百分之一。而且中国论文中偏短的多,学科局限也明显。如果以2001年的论文《自然》和《科学》数量算,中国刚过百分之一,但是如果加上《细胞》和《自然》的分科杂志,则又低于百分之一。在一般的好杂志,中国论文数量也不到百分之一。有些当代科学重要研究方面,中国还不到世界的千分之一。比如,基因剔除技术是1988年以后世界常用的技术,迄今已经有七千多个基因被剔除,而除了台湾和香港剔除过少数几个基因以外,大陆还没有完全成功地进行基因剔除。三地加起来不到世界的千分之一。

中国常讨论什么时候能有本土的诺贝尔奖获得者。对于杨振宁认为中国二十年内会有诺贝尔奖,如果他说的是物理学,我会得到鼓舞,但他说中国生命科学更有希望,我现在还没有足够信心。一个国家科学发达相当时间后,也不一定可以得诺贝尔奖。日本的生命科学已经发达多年,且有几个诺贝尔奖级的工作,但至今无诺贝尔生理奖。中国现在并没有达到日本20年前生命科学研究的绝对水平,也不到日本当时在世界上的相对水平,所以,没有根据说中国20年内在生命科学可以得诺贝尔奖。即使某国有人因特别天才而得诺贝尔奖,但如果不是在整个国家科技发达的基础上,对国家的意义也有限。如印度早有因完全在本国研究发现拉曼光谱而获1930年物理奖的拉曼(Raman);也在90年前就有过世界顶尖的数学天才拉玛奴柬(Srinivasa Ramanujan)。但是印度并没有因此全面进入世界科技优秀水平。对中国更重要的不是偶尔的诺贝尔奖,而是科学技术整体发达。这还需要许多努力。

中国还面临许多挑战

正如我不认为中国科学史留下的都是优秀传统一样,我也不认为中国科技教育界的现状都是一片美丽景象。科技教育体制近年有改革,但还有许多方面需要质的和量的改进,包括国家对科学的支持、科技教育体制、科学文化环境、科学家素质、和科研人员培养等。

中国对于科学的投入还远低于中国经济在世界的比重和中国人口对于生命科学的要求。从生命科学来看,中国实际研究的总规模大约不会超过美国二个中上水平大学的规模。中国一年在生命科学的产出,不超过日本的一个月的。近年新加坡对生命科学和技术的投入有大量增加,使现时中国全国在生命科学的投入也低于新加坡。总体来说,中国对科学投入和研究规模都还要扩大。

中国对生物技术的热情远高于日本,而对生命科学研究的投入却大大低于日本。我念研究生的旧金山加州大学,是生物技术产业的主要发源地,第一个生物技术公司(“基因技术”) 就是该

校教授创办、初期是以学校的博士后为主力。很容易体会,生命科学的基础研究与生物技术的应用关系特别密切。对于非常依赖于生命科学的生物技术产业,能否在中国目前生命科学薄弱的环境下成长,我是有怀疑的。如果要在中国持续发展生物技术产业,还需要显著地提高对生物科学的研究规模和质量。

专业人员为主导的体制在科学院有一定规模,但行政后勤没有彻底回归辅助地位。在大学和部委这类的问题更大。一般的行政人员和财政部门对科学经费有审核权力的情况,负性干扰科学研究。

急于求成的习惯还没有普遍被取代,以致难以对一个或少数几个问题钻研而作出根本性发现、形成有特点的体系。设计美妙的实验还不多。对科学研究的功利的重视远大于对优雅研究的欣赏和受科学发现而激动。中国的研究生教学还要极大地改进。课程的深度和广度必然影响多数学生的水平。中国研究人员之间的交流和合作都还有待改进,认为中国国内合作容易的观点是不准确的。每次合作急于有最好回报,不利于长期良好互动。同行间的建设性关系有待改进。

中国到著名或好杂志去发表论文时,首先要有好的研究。实验室负责人需要教育学生在研究过程中要非常谨慎小心,更不能违反科学道德。这是世界科学界都面临过的问题。在中国被世界科学家读的论文还很少的今天,如果发表到著名杂志的论文中有少数有问题,可能会对中国整体科学名声有较大的影响。我不主张过分强调中国一定要在《自然》、《科学》、《细胞》、和《新英格兰医学杂志》发表论文。如果是好的研究,在其它一些好的杂志上发表也是不错的。

我希望这样的时间会比较快地到来,那时将无法用历数几个杂志的论文发表情况来观测中国科学的进步:或者因为论文数量多得难以计算、或者因为研究水平用杂志名称或论文篇数来计算就如海水用斗量一般。

注:除非文中有说明,一般以作者发表论文时所在机构为准。文章第一段的数据包括多个学科,但只限于《自然》和《科学》两个杂志,没有包括《自然》近年所出版的各个分科杂志。而以后的段落里,主要讨论生命科学的论文。

本文发表于《二十一世纪》2002年2月号,83-93页.

题目为:中国科学的发展和挑战──以生命科学论文在国际期刊上的发表为例.

《科学时报》分四期转载

《中国科学的进步和挑战》补记:七十年前开始的活跃研究

饶毅

拙作《中国科学:显著的进步和严峻的挑战》,原意是希望人们了解中国国内在自然科学上、特别是生命科学上,在不同时期有过真正优秀的研究工作。居于个人的才能和时间限制,不可能对中国科学或中国生命科学史进行全面介绍,而是给感兴趣中国科学史的人们提供一些资料,期待其他人在不同学科有更多、更好的介绍。

文中主要观点没有收到太多争论。但有直接和间接给我提供新资料者,包括一些没有具名的人,指出早期中国发表论文比我猜测的要好的多。虽然因为这个我原不想解决的问题使我要回去查找一些文献,但我很高兴我原来的有些猜测不对。原文主要部分在一个周末写就,选择的历史例子多半是我以前知道的,而最近例子中一些是自己知道、一些是查到的,都受我的知识和背景局限。以后几周有其他人提意见后,我再断断续续修改了一些,不过没有时间和精力做大幅度修改和手工文献检索。我应该把原文改成我目前所知道的情况,而不推论哪一篇是中国最早在某杂志的论文。这里把一些可以查到的文献补上,供给以后其他人继续补全。还是列为“目前我已经查到的文章”。

1881年,清末江南制造局翻译馆的翻译、英国人傅兰雅(Fryer)翻译了的他在翻译馆的同事徐寿关于律管管口校正的成果,在《自然》发表。虽然不是徐寿做作者,实质上意义没有太大差别。1928年,在宾夕法尼亚大学念研究生的王家楫和他的教授在《科学》杂志有论文发表,王家楫以后是中国科学院武汉水生生物研究所的所长。

最明显可以看到中国在1930和1940年代有许多研究论文发表。在物理和化学方面,这里列了清华大学物理系吴有训和赵忠尧、清华大学金属研究所余瑞璜、中央大学物理系施士元、北平研究院上海镭学研究所陆学善、浙江大学物理系王淦昌和何增禄、金陵大学化学系李方训等在《自然》和《科学》的论文。中国当时的物理学家在《物理评论》、化学家在《美国化学会杂志》上还有较多论文。

生命科学的汤佩松不仅论文多涉猎的面也广。其中1940年他在《科学》的论文是报道colchicine抑制植物细胞染色体分离,这是细胞生物学的一个重要问题。Colchicine是抑制微管蛋白多聚化的分子,目前染色体分离的机理仍然一个活跃的领域,而colchicine也仍然是常用的研究微管蛋白功能的药物。当时北京大学的植物学家殷宏章也有《科学》和《自然》论文发表。第二军医大学周卓轮教授指出我在历史例子里遗漏了药理学家陈克恢,的确是我的粗心,虽然我以前的文章中曾经提到过陈的工作。陈克恢有特别的才能,他用庚款留美从威斯康星大学获哲学博士后,于1923到1925年因为母亲身体而回国在协和医学院药理系短期工作。他从中药麻黄中提取和研究麻黄素,其中对麻黄素的药理作用是他成名世界药理学界的工作。他的发现是中国药学家对世界的一个贡献:一般西方现在日常用的感冒药里都有他研究的药物成分,中药如此成功地成为西药的例子迄今还是很少的。1925年后他再到美国学医而获医学博士学位。以后,成为美国大药厂礼莱药厂的研究部主任和美国药理毒理学会理事长,而他最有名的工作还是他在协和做的。所以他以后的论文(包括这里列的少数几篇《科学》论文)并不比他初期在其它杂志的论文更有意义。中国国内的药理学家张昌绍(上海第一医学院)和金荫昌(中国医学科学院)也有《科学》论文。化学家汪猷在任上海丙康药厂厂长时在《科学》的论文是报道他们独立发现一个抗生素及其作用。以后汪猷参加胰岛素合成,也任过中科院有机所所长。与我学科不是太远的领域,我原文也有遗漏。第二军医大学陈宜张院士指出在桂林的中央研究院心理研究所所长汪敬熙1940年也发过一篇《科学》论文。汪敬熙以前在大陆时有许多优秀工作,他以后再度旅美。他在心理学和神经生理学都有出色的研究,需要全面读过他的文章的人来介绍。

在医学研究方面,中央大学医学院的汤飞凡和协和内科的张孝骞在美国留学时有优秀的工作,回国后30年代初就有出色的研究,发表在医学研究的重要杂志《实验医学杂志》和《临床研究杂志》。有这样的背景,也就不奇怪汤飞凡于五十年代在世界上第一个分离砂眼依原体(当时称为病毒)。张孝骞是中国内科学领袖。

30年代和40年代活跃的那批科学家50年代虽然在国际杂志论文减少,我们不能推论他们的水平下降。而是当时国际国内情况的影响。可以推论,他们在中国国内的杂志发表的一些论文的质量可以是很高的。

80年代后,一般都能用常用检索工具查到,但是这些工具有遗漏。方是民和Burnham研究所冯根生查到并告诉我中国科学院微生物所敖全州1980年有一篇《细胞》论文。而且,有人指出香港科技大学的张明杰,除了我原文提到的一篇外还有二篇好杂志的论文,这里也加上。

这些补充资料一部分来自手工查,而相当部分来自中国科学技术协会正在编纂的《中国科学技术专家传略》。这部系列传记可以提供许多信息。不过有一个需要改进的问题:有时没有客观分析。有些科学家当年很感兴趣或以为重要的工作,后来明显知道错了或意义不大,应该指出,或者至少不作为优秀成果来介绍。比如我看过发育生物学家童第周的论文集,而且我有一段时间的研究与他的是一个领域。我基本认为他是一个扎实、但不特别有创造力的生物学家。但他在1970年代有几篇和美国坦普尔大学牛满江合作的论文,认为注射信息核糖核酸RNA可以诱导金鱼尾鳍从双尾变成单尾。这个工作被生物学界普遍不能接受,1980年代有包括诺贝尔奖得主Gilbert在内的外国科学家被邀请到中国去时就指出过这个研究有问题。不管童第周和牛满江合作中谁有问题,至少要指出这是有很大争议的,不然就把公认的成果和争议混为一谈了。另一个例子是《传略》中在贝时璋一章说他是细胞重建学说的创始人。这个工作也许当时有探讨意义,经过随时间推移已经知道当时过于简单化了。

我写文章时已经得到其他一些人的指正。我从检索工具查,最早能得到的是中国科学院生物物理所邹承鲁教授1979年的文章,所以我最初以为那篇是中国最早的文章。邹先生指出汤佩松1957年和李四光1946年的文章。他没有说那些是最早的文章,而我推测那时能发论文的人数很少,而加上了那几个“可能第一”,这是我猜测错了。植物方面的工作,承康乃尔大学吴瑞教授、北京大学许智宏教授和耶鲁大学邓兴旺教授给我介绍和启发。中国基因组研究的近况承吴瑞介绍,我们两人对中国在基因组百分之一的意见相近,我的态度确实是不以为然,但吴瑞刚刚从中国回美后介绍他们已有的新进展,使我态度有改观,期望他们今年或明年有更多好工作完成和论文发表。其他直接或间接给我提出过修改意见的人,包括:加州大学蒲慕明、科学院神经所吴建屏、生化所戚正武、张友尚、吴家睿、上海生命科学研究院裴钢等。提修改意见时,吴建屏和戚正武告诉我张友尚的文章。

我的文章是不是太强调在那些“著名杂志”发表论文了?我在讨论杂志和论文以前,首先强调了工作是否优秀不能依靠发表论文的杂志名称。历史例子的一大段,都不是在所谓著名杂志发表的。李镇源虽然1967年有《自然》论文,我也指出他更重要的论文应该是1963年在其它杂志发表的。用那几个著名杂志来讨论一方面是大体可以看出趋势,另一方面是总结起来是容易些。

如果因为拙作的不足而能够刺激一些人在不同学科有系统的研究,那当然是最好不过的了。

致谢:我感谢原文传阅以前和以后,所有直接和间接提出意见者。

附8(2022)

世纪八佳:百年中国生命科学重要研究

在离二十世纪不是特别远的今天,记忆犹新而又有足够距离,可以比较安全地评价中国二十世纪的科学研究。

以研究本身的原创程度、比较当时国际同类研究的最高水平、衡量对基础科学或医药农业应用的重要性、以及时间的考验来衡量,1900年至1999年的百年中生命科学的原创研究有八项特别突出。

1. 麻黄素药理作用 (协和医学院药理系陈克恢,1920年代);

2. 蛋白质变性理论 (协和医学院生物化学系吴宪,1920年代至1930年代);

3. 沙眼病原的发现 (中央生物制品研究所汤飞凡、同仁医院张晓楼,1950年代);

4. 吗啡作用位点 (中国科学院上海药物研究所邹冈、上海第一医学院张昌绍,1960年代);

5. 胰岛素合成 (中国科学院上海生物化学研究所钮经义、邹承鲁、龚岳亭、杜雨苍,上海有机化学研究所汪猷,北京大学化学系邢其毅,1950年代至1960年代);

6. 青蒿素的发现 (中医研究院中药研究所屠呦呦,1960年代至1970年代);

7. 杂交水稻的发明 (湖南省安江农校袁隆平,1960年代至1970年代);

8. 三氧化二砷治疗急性早幼粒白血病作用的发现 (哈尔滨医科大学第一附属医院中医科张亭栋,1970年代)。

二十年协和

八项中两项出现在1949年前,皆出自协和医学院,事出有因:中国的现代生命科学研究主要在1920年之后,最初二十年,中国生命科学研究机构很少,协和接近一枝独秀。

1917年成立的北平协和医学院,不仅资金雄厚,而且高定位、高质量、高水平。它定位医疗、教育和科研齐头并进,无论是医院还是医学院都高质量建设,而高水平聘用人才是其关键。在协和之前,已有多所外资创立的医院或医学院,各有不同成效,但一般比较偏向实际,有些存在的时间较短。洛克菲勒基金会支持了美国医学教育和公共卫生教育,影响了全世界的医学教育和公共卫生事业,并因为建立协和医学院及其附属医院而对中国的医学教育和医疗体系起了榜样和带头作用。

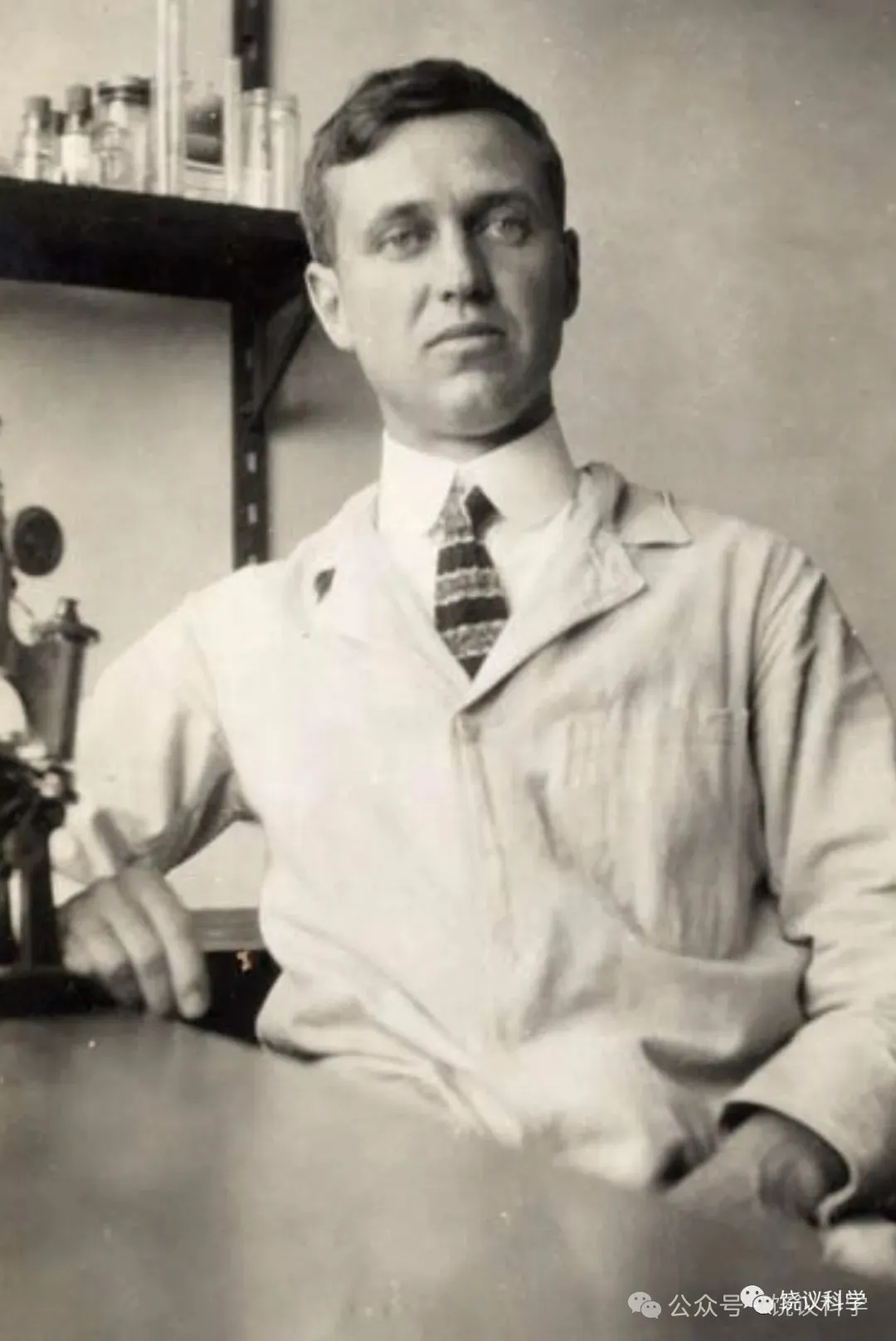

Edmund Cowdry

当年协和医学院比较突出的一点是聘到水平较高的外籍教授。例如,创办协和解剖系、1917年至1921年的第一任系主任Edmund Cowdry (1888-1975),后来曾任华盛顿大学解剖系主任。曾任教协和药理系两年的Carl Schmidt (1893-1988),后为宾州大学药理系主任、美国科学院院士。1938年协和曾争取聘请哈佛大学的Otto Krayer (1899-1982)为其药理系主任,Krayer接受职位后,因为哈佛医学院学生集体上书请愿,哈佛挽留后他担任哈佛药理系主任。

林可胜

协和医学院的生理系主任林可胜(Robert KS Lim,1897-1969)和生物化学系主任吴宪(Hsien Wu,1893-1959),并称为我国生命科学研究之父也未尝不可。他们不仅自己的研究颇有成就,而且领导了学科建设、培养了多位优秀学生,影响全国。

林可胜是协和第一位华人系主任,他不仅参与协和内部管理,而且参与很多校外服务,更像传统的“之父”。林可胜的研究非常好,但有很多事务(包括抗战早期带医疗队上喜峰口),所以他最好的研究是再次出国之后, 1960年代在美国做的区分吗啡和阿司匹林镇痛是在中枢还是在外周的巧妙实验。他的学生冯德培留英回国后,在协和坚持研究神经生理,研究神经肌接头的工作接近后来获诺奖的英国犹太科学家Bernard Katz (1911-2003),但因二战而中断,研究未达到Katz最后的程度,Katz当时非常关心冯德培的研究进展,以后几十年也非常尊重冯德培。

协和的微生物方面,谢和平(Richard Ho-Ping Sia)和Hobart Reimann分别在美国和北平参加过肺炎球菌转化实验,这是由美国洛克菲勒医院Oswald Avery主导、最后Avery和学生证明DNA是遗传物质的关键实验系列。

四十年承接

八项研究中,有两项工作相隔很长时间,目标也不同,但在概念上事后却可以看到关联。

吴宪从1924年起连续十几年研究蛋白质变性,从最初沿用其他人的错误理解 (水解),到1931年在世界上第一个提出蛋白质变性的正确机理(蛋白质空间构象改变)。这一概念,早于美国著名化学家Linus Pauling (1901-1994) (Mirsky and Pauling,1936)。1995年,美国学术杂志《蛋白质进展》重印吴宪1931发表在中国杂志的论文,并附哈佛大学生物化学系教授、美国科学院院士、蛋白质专家John Edsall (1902-2002)的简介,称:“吴宪是第一位把握天然和变性蛋白质分子根本关系的科学家” (Edsall,1995)。

在合成胰岛素的过程中,邹承鲁等在1961年报道可以将胰岛素的两条链分开,使之失去活性,之后又可以让A链和B链重组,成为有活性的胰岛素。1963年,蒋荣庆、杜雨仓、邹承鲁明确提出:“很可能胰岛素的高级结构即为其一级结构所决定”。

1966年以“中国科学院生物化学研究所”为作者的文章《从A链和B链重合成胰岛素》一文中再次提出,“完全由化学合成的胰岛素A链和B链可以通过二硫键结合而产生有生物活性的胰岛素结晶,提供了强烈证明,支持蛋白质空间结构很大程度由其一级结构所确定的概念”。

1972年诺贝尔化学奖获得者、美国国立健康研究院的Christian Anfinsen (1916-1995)于1961至1963年研究RNA酶的变性和复性,并提出蛋白质一级结构决定高级结构,其中核心环节类似胰岛素是二硫键正确形成,而RNA酶是单链,比抗体、比双链的胰岛素都简单。这一工作的基本概念缘起吴宪,其最佳证明实际是我国合成胰岛素过程中邹承鲁领导的拆合工作、加上钮经义等的全合成工作。胰岛素双链拆合较RNA酶一条链的变性和复性工作更复杂,而全合成的胰岛素两条链有活性更是一级结构确定高级结构和功能的有力证明。所以吴宪、邹承鲁、钮经义的工作,无疑非常突出。

五十年上海

二战后林可胜在上海筹建中央研究院医学研究所,壮志未酬。出国前他交代给冯德培。

Bernard Katz、冯德培

冯德培创立中国科学院上海生理研究所。生物化学家王应睐先加盟上海生理生化研究所,后王应睐、曹天钦、邹承鲁在独立的上海生化研究所。原实验生物学研究所后为细胞生物学研究所,庄孝僡等研究发育和细胞生物学。加上药物研究所,植物生理研究所等。1950年到1990年,上海为我国生命科学的重镇。

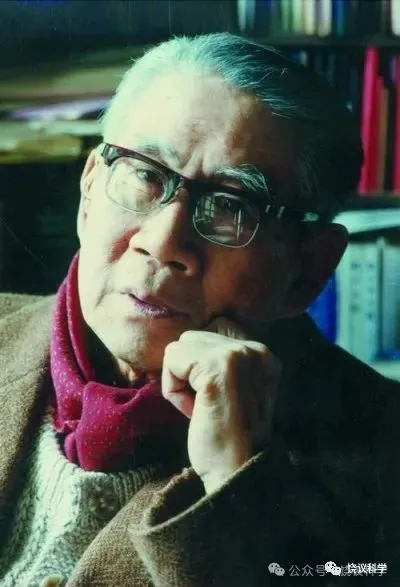

王应睐

冯德培、王应睐、赵承嘏、庄孝僡、罗宗洛、张香桐等科学家,不仅在科研一线身体力行,而且培养和带领了下一代科学家。

邹冈是下一代科学家的代表之一。他从上海医学院毕业后,进上海药物所读研究生,导师为兼职药物所的上海医学院教授张昌绍。邹冈也得益于生理所、药物所的生理学家、药理学家的教诲。他和张昌绍研究吗啡镇痛机理,反映了上海几个研究所的基础研究的氛围和水平。

胰岛素合成,当然更能说明中国科学院上海分院的生命科学整体研究力量和水平。

六十年找药

中国生命科学最先达到世界水平的工作是1920年代陈克恢和Carl Schmidt在协和医学院药理系合作研究麻黄。陈克恢咨询了他中医的舅舅之后决定研究麻黄。陈克恢和Schmidt发现其中升高血压物质,分离得到的分子,他们意识到是日本科学家在19世纪已经分离同一个化合物并命名为ephedrine。但陈克恢和Schmidt发现了麻黄素的正确药理作用(类似肾上腺素)。陈克恢和Schmidt都只在中国工作两年就都去美国,陈克恢后来长期在美国礼来药厂工作,曾任美国药理毒理学会理事长。但他们推动起步的中国药物研究,泽被后世。

北平研究院的药物研究所赵承嘏(Tsan Quo Chou,1885-1966)在英国和瑞士经过有机化学和合成化学训练后,在瑞士药厂工作多年后回国,长期引领我国药物研究。1932年他创建的北平研究院药物研究所(现中国科学院上海药物研究所),长期是我国首屈一指的药物研究机构。药物化学专长的赵承嘏早期合作支持过药理学家陈克恢,到1940年代他合作支持了药理学家张昌绍。张昌绍回国后在重庆的中央卫生实验院和上海医学院工作,他带领包括周廷冲等助手在内的课题组,与化学家赵承嘏、高怡生合作,从中药常山分离到单体化学分子常山碱、常山新碱等,有抗疟作用,可惜催吐的副作用太大而未得到广泛应用。张昌绍、赵承嘏等的工作超过同期美国加州理工学院教授的工作。

通过陈克恢、张昌绍等的研究,通过张昌绍等培养教育学生,中国建立了现代药理学研究和教学体系。通过赵承嘏率先的药物研究和药物分子的化学合成,药物研究所和中国科学院上海有机所等机构,通过先辈科学家工作和直接培养,促进了我国药物研究体系,推广到全国如:北京的中医研究院药物研究所,北京的军事医学科学院及其药理毒理研究所,中国医学科学院药物研究所,南京和沈阳的药科大学等。

屠呦呦等发现抗疟药青蒿素,对于疟疾的作用举世公认,这既是他们的努力,其路径类似于张昌绍1940年代研究常山,也是中国药物研究体系发展的一步。

在这一体系之外,张亭栋在1970年代发现三氧化二砷(砒霜)能够治疗急性早幼粒白血病,与探索中药作用有关,但路径和标准还是现代科学。1980年代中期上海第二医学院的王振义及其学生黄萌洱,在外国科学家发现13顺维甲酸治疗急性早幼粒白血病的基础上,使用全反型维甲酸治疗急性早幼粒白血病得到更高成效。

应用与基础

我国生命科学研究的初期,很多集中于药物、营养、传染病等有迫切应用需求的领域。

先后在湘雅和美国哈佛医学院接受教育和培训的汤飞凡,1950年代在北京生物制品研究所工作期间,与眼科医生合作,发现沙眼的病原体。这是我国在新冠病毒之前,第一次独立率先发现重要病原体。我国在病原体发现方面,不仅落后于西方,而且长期落后于日本。日本科学家在1900年前就在病原体和免疫方面都有诺奖程度的发现。我国长期只在不重要的病原体有些发现,而汤飞凡在1950年代的工作独树一帜,格外耀眼。在他之后很长时间,我国也很难有工作达到汤飞凡当时达到的程度。

虽然八项工作中,应用为目标的研究占六项之多。但是,我国也有基础研究。

协和一开始就有基础研究。冯德培先生的研究是基础研究的代表性工作,他对神经传导的规律、对神经可塑性等方面的研究,并无具体应用目标,而是基于好奇心。吴宪先生的工作,虽然有营养方面的应用研究,而抗体工作有关免疫,但其抗体研究有好奇心成分:什么是蛋白质沉淀的原因,什么是蛋白质变性的机理。

1960年代上海药物所的邹冈,虽然是研究吗啡镇痛,但并非改进吗啡的药物作用,也不能指导镇痛治疗方法,而主要是出于好奇心。

个人与集体

中国的生命科学研究从无到有,研究人员从少到多,达到国际优秀水平的高质量的原创研究,在百年中分布不均。

八项研究中,四项是个人主导的研究:陈克恢、吴宪、邹冈、张亭栋。既有好奇心驱动的研究(吴宪、邹冈),也有应用导向的研究(陈克恢、张亭栋)。

两项是小辨模合作。沙眼病原体是科学家汤飞凡与同仁医院临床医生张晓楼的合作,杂交水稻是袁隆平个人发起、逐渐扩大合作范围。

一项是国家组织下一个课题组为主的研究。青蒿素研究起源于国家规划,但主要是小课题组的工作。继余亚纲、顾国明提出的单子有青蒿之后,屠呦呦研究组验证青蒿有作用,而屠呦呦和她的同事们进一步成功地分离提取青蒿素单体分子并证明其抗疟作用。虽然之后有很多人参与,但关键步骤是几个人的研究,并非大兵团作战。

胰岛素合成是参与人数较多的研究,有分工有合作。B链由中国科学院生物化学研究所合成,A链的合成由科学院有机化学研究所和北京大学化学系合作,合成路线的确定和最终两条链的重组由科学院生物化学研究所探索并成功。

袁隆平类似张亭栋:他们不在中国生命科学主流机构工作,而是自己发起、自己推动的原创研究。袁隆平在湖南安江、张亭栋在哈尔滨,都不在研究机构,也与“主流”科学家交往很少。袁隆平因为老师介绍,与摩尔根实验室培养的鲍文奎先生有接触,而张亭栋在研究方面基本完全自学。他们的例子说明,在有适当学习和文献自学背景、有自己努力和严谨的情况下,生命科学并非百分之百依赖主流的支持。

生命科学研究以个人和小团队为主而能够成功,是由于学科性质所决定。迄今为止,大科学在生命科学效果有限,小辨模仍然很长时间占据主导地位。无论在中国、还是外国,都有以大规模组织生命科学研究而失败的多个例子。在生命科学方面,没有证据表明中国特别适合大规模合作研究,也没有证据表明在中国的个人和小课题组缺乏创造性和科研成效。

总结我国上世纪最佳研究,既有研究历史本身的意义,也可能对现实和未来有对照或借鉴。