说清物理诺奖:人类首次在宏观世界看到“子弹穿墙”

2025-10-07 07:26:41 · chineseheadlinenews.com · 来源: 果壳

在量子物理的世界里,常常会发生一些违反直觉的事情:粒子能穿过墙壁、能量像硬币一样一枚一枚地发放、一个系统能同时处在两个状态之中。这样的现象看似只存在于微观世界,远离我们的日常经验,但今年的诺贝尔物理学奖告诉我们,这些“奇异”的量子现象,可以在你手心大小的电路中发生。

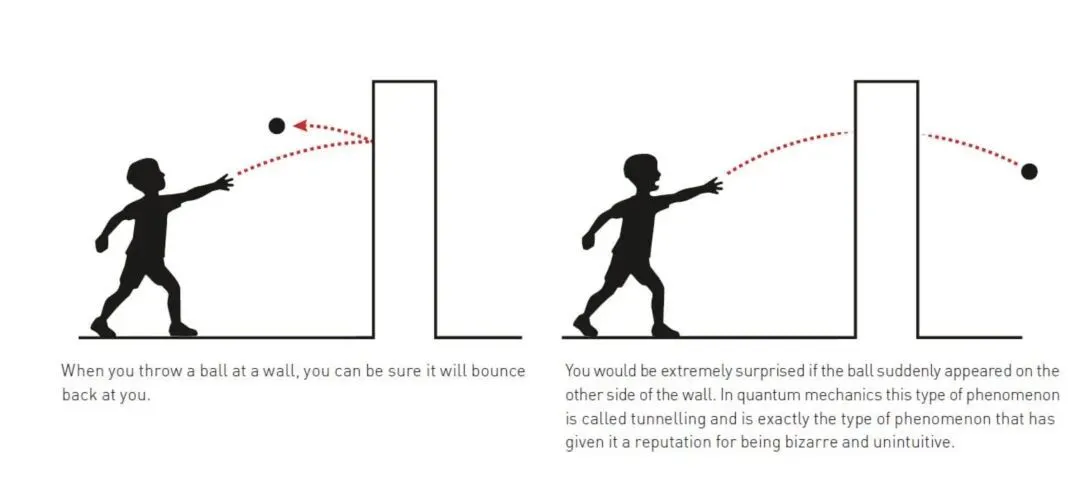

这张图用生活中的一个例子(球扔向墙壁会反弹)来解释量子力学中的隧道效应。在量子力学的微观世界里,微观粒子有一定的概率穿过原本看似不可逾越的“墙壁”,出现在墙壁的另一侧。这与我们日常中基于经典物理形成的直觉相违背,所以让人觉得量子力学很“怪异”。图源:Johan

Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

2025年诺贝尔物理学奖授予了三位科学家:约翰·克拉克(John Clarke)、米歇尔·德沃雷(Michel H.

Devoret)和约翰·马丁尼斯(John M. Martinis),以表彰他们“在电路中发现宏观量子隧穿与能量量子化”的成就。他们让量子力学从原子与电子的微观舞台,跃上了可以触摸的人类尺度。

当量子世界伸向人类尺度

我们都知道,扔出的球会撞在墙上反弹回来,不可能“穿墙而过”。但在量子世界中,粒子却能做到这一点,这就是著名的“量子隧穿”。

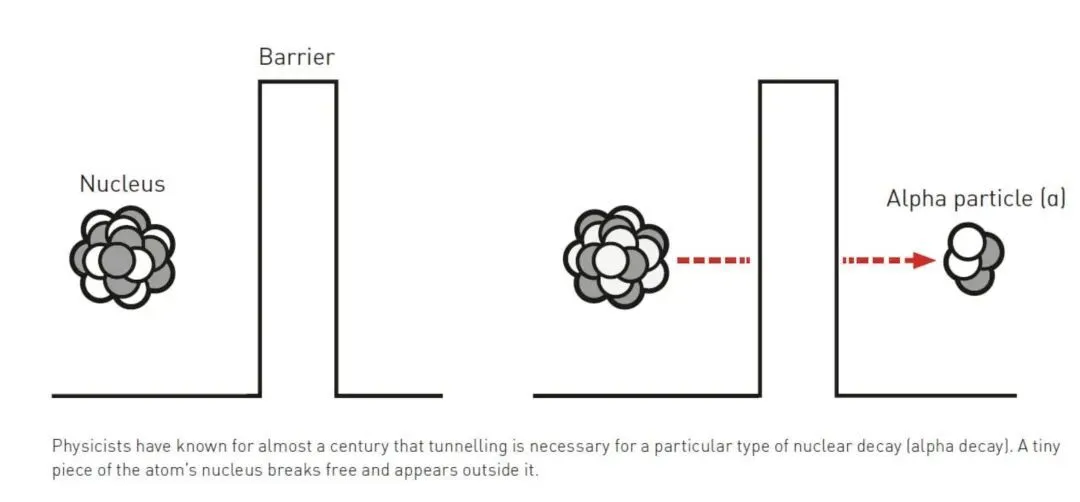

在原子核中,粒子偶尔会穿越能量屏障逃逸出来,这种“穿墙术”正是放射性衰变(如α衰变)的根源。

物理学家已经知道,隧道效应对于一种特定类型的核衰变(α衰变)来说是必需的。原子核中的一小部分会脱离原子核并出现在原子核的外面。这里强调了隧道效应在α衰变过程中的重要性,解释了α衰变过程中α粒子是如何从原子核内部穿越势垒(Barrier)而逃逸到原子核外部的现象。图源:Johan

Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

然而,这种现象通常只出现在单个粒子层面。几十年来,物理学家都在追问:能否让由无数粒子组成的宏观体系,也表现出同样的量子行为?

2025年的三位诺贝尔奖得主给出了一个漂亮的答案:可以。

在超导电路中建造“量子隧道”

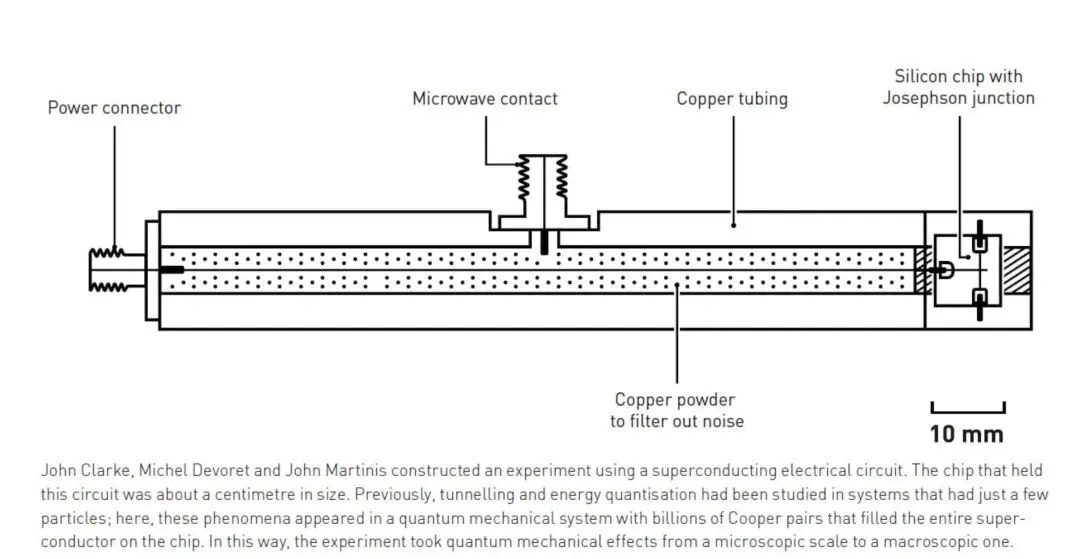

时间回到上世纪80年代中期。美国加州大学伯克利分校的实验室里,教授约翰·克拉克带领他的团队,包括博士后米歇尔·德沃雷和博士生约翰·马丁尼斯,开始搭建一个看似普通的电路。这个电路由两块超导体组成,中间夹着一层极薄的绝缘层,这种结构被称为约瑟夫森结(Josephson

junction)。

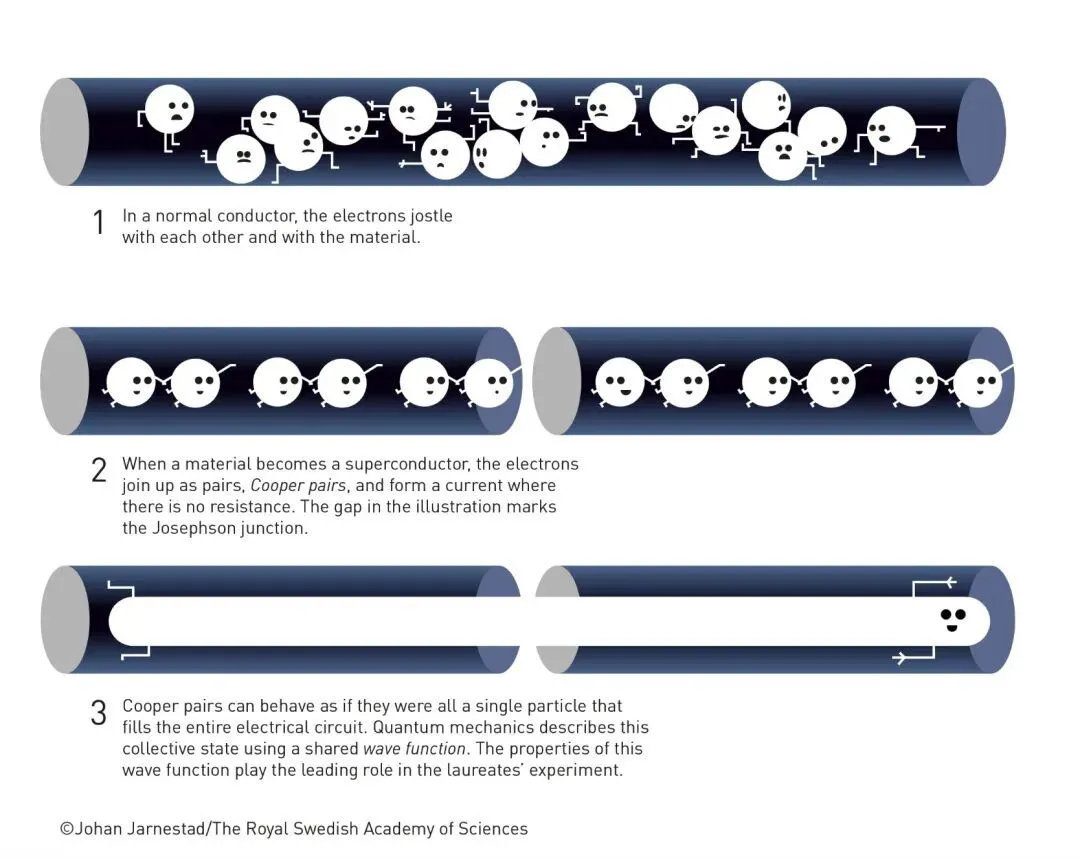

1、在普通的导体中,电子之间会相互碰撞,同时也会与导体材料发生碰撞。2、当一种材料变成超导体时,电子会成对结合,形成库珀对,并且形成一种没有电阻的电流。图中的空白部分表示的是约瑟夫森结。3、库珀对可以表现得像一个单一的粒子,充满了整个电路。量子力学使用共享的波函数来描述这种集体状态。这个波函数的性质在获奖者的实验中起着主导作用。图源:Johan

Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

在超导体中,电子并非各自为战,而是成对“结伴而行”,形成所谓的库珀对(Cooper

pair)。这些电子对不再像普通电子那样互相推挤,而是像一支完美合拍的舞蹈队伍,共同流动、没有阻力。整个系统可以用一个统一的“波函数”来描述。这意味着,它表现得就像一个巨大的“量子粒子”。

于是,这个由无数电子组成的宏观体系,竟然具备了量子世界的特性。克拉克、德沃雷和马蒂尼斯正是利用这一特性,设计出可以观察“宏观量子隧穿”的实验。

这张图片描述了一个关于超导电路的实验。实验使用了一个超导电路,这个电路被放置在一个芯片上,芯片的尺寸大约为一厘米左右。此前,隧道效应和能量量子化等现象通常是在只有少数粒子的系统中进行研究的。而在这个实验中,这些量子现象出现在了一个宏观的量子力学系统中。这个系统包含数十亿个库珀对,这些库珀对充满了芯片上的整个超导体。通过这种方式,该实验将量子力学效应从微观尺度扩展到了宏观尺度。图源:Johan

Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

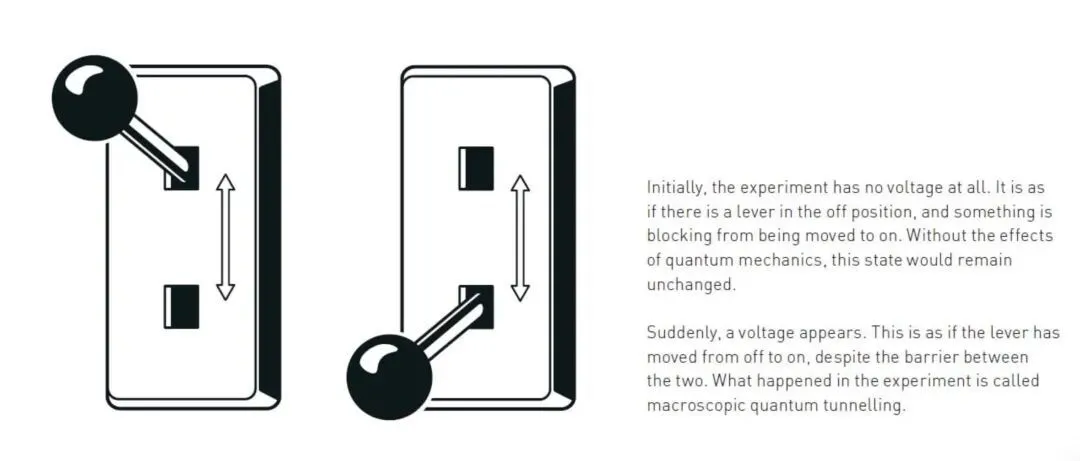

他们向电路中输入微弱电流,并测量电压变化。在没有量子效应时,电压应当始终为零,就像一个被卡住的开关。然而在实验中,他们惊讶地发现:电压会突然跳动,好像系统“穿过了”一个无形的能量屏障。

这张图片描述了一个实验现象,实验开始时没有电压,就像一个被障碍物阻挡的杠杆处于关闭位置。在经典物理学中,这种状态会一直保持。但是量子力学允许电压“隧穿”过障碍物,使得电压突然出现,这种现象被称为宏观量子隧穿。图源:Johan

Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

换句话说,电路中的整个超导体系,完成了一次宏观量子隧穿。

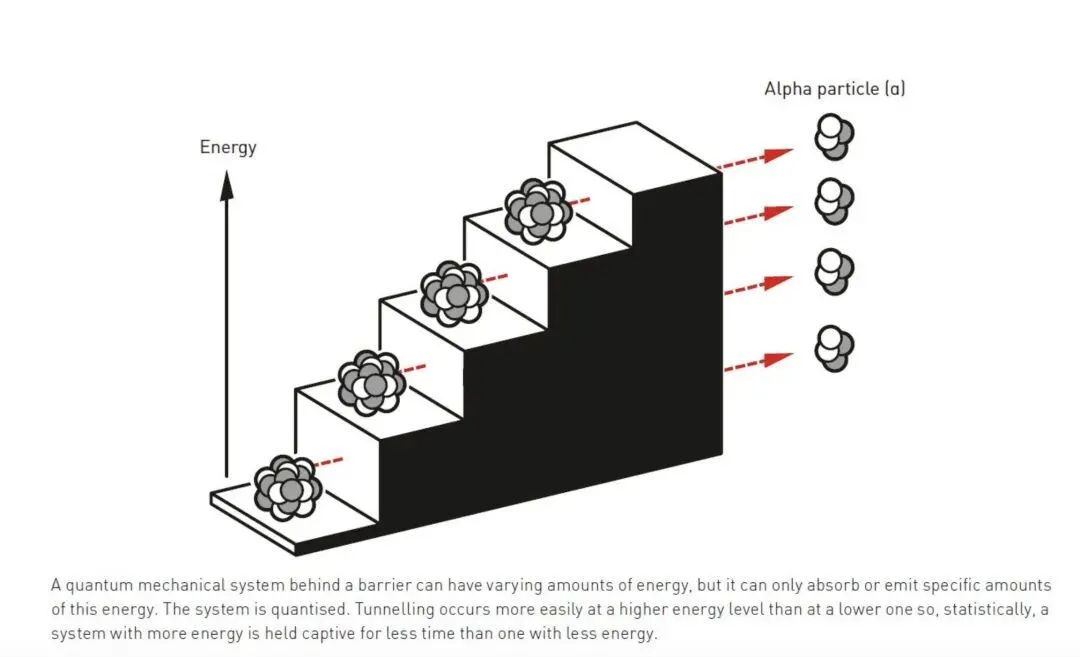

能量的“量子化”——跳台式的世界

更令人兴奋的是,他们还发现这个系统的能量不是连续变化的,而是分成一个个“台阶”,只能按特定的份额吸收或释放能量。这种现象被称为能量量子化(energy

quantisation)。

实验团队向电路中注入不同波长的微波。当微波的能量恰好与某一级能量差匹配时,电路就会“吸收”这份能量,并跳到更高的能级,就像粒子在量子世界中跃迁一样。这正是量子世界的特征:能量不流动,而是“跳跃”。

在量子力学体系里,粒子的能量并非是连续可变的。就好比你爬楼梯,不能停留在两个台阶之间的位置,而必须完整地从一个台阶迈到另一个台阶。粒子的能量也是一样,它只能处于某些特定的能级上,吸收或释放的能量也是特定的、离散的值,这就是能量的量子化现象。图源:Johan

Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

结果:能量多了,系统更容易“穿墙”;能量少了,系统就被困得更久。这与量子力学的理论预测完全一致。

这一切与量子力学的预测完美吻合。不同的是,这次不是电子,不是原子,而是一个由上千亿个粒子构成的宏观系统,在执行一场量子力学的“表演”。

从薛定谔的猫到“人手可握的量子世界”

这项实验震撼了整个物理界。长期以来,人们认为量子现象只存在于微观层面,而宏观世界会因环境扰动而“去量子化”。

正如著名的思想实验“薛定谔的猫”所描述的:在量子叠加态下,猫既活又死,但一旦我们打开盒子,现实只会留下一个结果。

但理论物理学家安东尼·莱格特(Anthony Leggett)曾提出,或许存在一种中间状态:宏观体系也能以量子方式存在。

克拉克、德沃雷和马蒂尼斯的实验正是这种思想的实证版本。他们让一个“宏观电子体”展现出量子跃迁与隧穿行为。这是过去被认为不可能实现的。

这个系统虽然比猫小无数倍,但它确实让“量子猫”从想象变成了可测量的现实。

量子计算的伏笔

这项研究不仅仅是物理学上的突破,更是量子技术的奠基石。约翰·马蒂尼斯后来将这种具有量子化能级的超导电路,用作信息单元,也就是量子比特(qubit)。

在量子计算机中,一个比特既能是“0”,也能是“1”,还能同时处于“0与1”的叠加态。这正是克拉克、德沃雷与马蒂尼斯早年实验所揭示的物理特性。如今,全球领先的量子计算研究(包括Google的量子芯片)都直接受益于他们开创的思路。

这些“人造原子”不再只是实验装置,而是有可能成为未来量子计算机的核心元件。

结语:当量子从理论走向现实

从最初的思辨,到实验的巧思,再到技术的应用,2025年的诺贝尔物理学奖标志着一个重要的转折:量子力学不再只是“微观的魔法”,它开始进入我们可以制造、操控、甚至握在手中的世界。

克拉克、德沃雷和马蒂尼斯三人用一个厘米大小的电路,让人类第一次在“可见的尺度上”验证了量子力学的神奇。他们让薛定谔的猫,不再只是一个思想实验的笑谈,而成为一个通往未来科技的真实起点。