机关食堂和校园餐的差距,终究被放上桌了?

2025-10-06 20:28:15 · chineseheadlinenews.com · 来源: 每日乐评

机关食堂和校园餐的差距,终究被放上桌了?

重庆荣昌区政府机关食堂在国庆日再度开放,三千游客挤满大厅。

九道菜五十八元的价格,让人均消费不到二十元。

五百五十斤米饭、二百五十斤卤鹅顷刻售罄,游客赞叹“这才是人民公仆应有的姿态”。

几乎同时,湖北黄冈机关食堂十五元四菜一汤,敦煌机关食堂二十元十八道菜自助餐,纷纷成为网红打卡地。

讽刺的是,就在这些机关食堂因物美价廉备受赞誉时,校园餐却陷入“两坨屎里选一坨”的尴尬境地。

家长甚至集体请愿:

“求求让西贝进校园吧!至少没虫子、没头发、没馊味!”

连预制菜都成了救命稻草,这是何等的绝望。

机关食堂与校园餐,一个物美价廉门庭若市,一个质次价高怨声载道。

这巨大反差背后,藏着怎样不堪的真相?

校园餐乱象早已触目惊心:

余姚的蛆虫、本溪的剩菜、昆明的臭肉、成都的霉变鸡腿,一桩桩一件件,不再是孤立的个案,而是系统溃烂的连锁反应。

当食堂失去信任,家长只能自救。有人加入送餐大军,风雨无阻;

更有学校竟要求送餐家长出具“营养不良证明”。

试问:

是孩子的身体需要证明,还是某些办学者的心早已“不良”?

校园餐问题本质从来不是技术难题,而是利益分配问题。

机关食堂能做到物美价廉,校园餐为何不能?

答案不言自明:

校园餐利润之大,超乎想象。

中央纪委数据显示:

2024年查处校园餐腐败问题3.8万件,处分2.3万人。

2025年重庆率先发力,重拳出击,立案627人,留置23人!

这些数字背后,是多少被蚕食的孩子午餐?

更令人心寒的是,这些问题非要等到舆论曝光才得以解决。

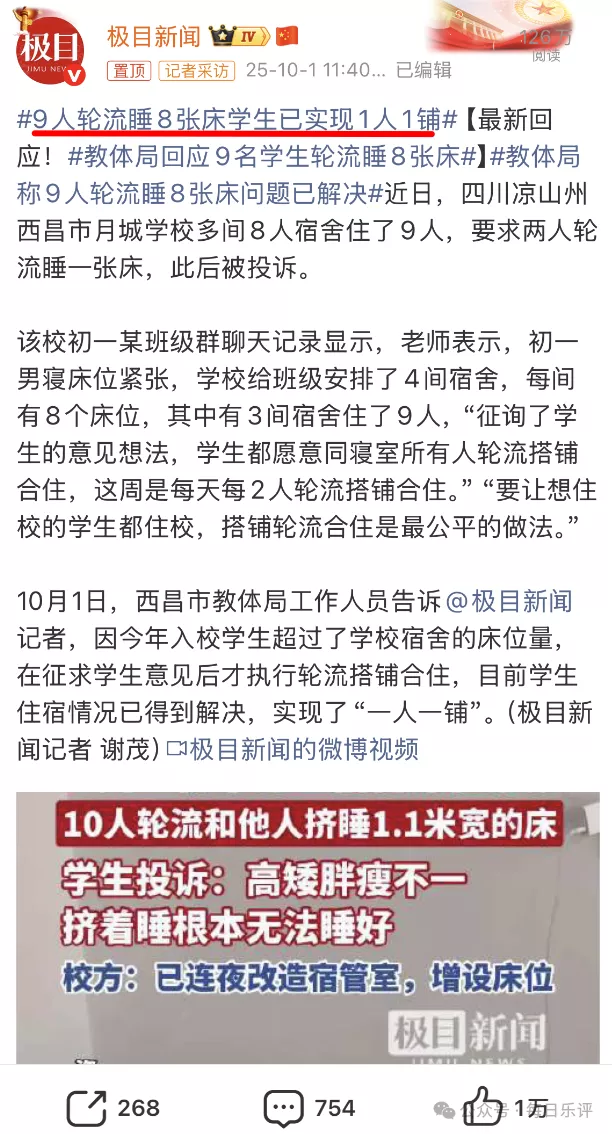

就像那所“9人轮流睡8张床”的学校,曝光前学生挤在1.1米宽的小床上,曝光后立即“实现1人1铺”。

灯泡坏了,非要等群众拿着手电来举报,才肯慌忙去换?

这种“不曝光不改”的作风,与校园餐问题如出一辙。

宿舍条件同样堪忧:

某地工贸24人挤住,卫生间半敞开;

某地师范大学烂床加厕所破旧;

某地矿业大学被调侃为“叙利亚风格”;

还有师范大学宿舍霉菌滋生,厕所门上有发酵蘑菇……

知道的这是校园宿舍,不知道的还以为是考古现场。

上海绿捷事发后,校园餐业务由上海市属国企接手,有人欢呼“这下好了”。

但国企就不会出现贪腐、利益输送问题?

显然,真正的问题根本不是“换个公司”,而是减少参与分配利润的人数;

是让吃饭的人有话语权说“难吃”和“不吃”,而不必担心说完后会被穿小鞋。

为什么校园餐非要“招标”?

学校既然提供食堂,为什么就不能自己去管理?

放着这么大的利润不要,甘愿拱手让给承包公司?

恐怕,是既偷了懒,利益还一分不少。

于是这个“中间商”的存在,自然而然的就把校园餐的质量拉了下来。

整改的成功案例证明问题完全可以解决。

贵阳实验小学钟海燕出事后,“贵阳市校园餐资金监管平台”搭建起来,按月实行“先就餐、后结算”,校园餐费由每餐16元降到10至11元。

汾西二中赵孟锁出事后,当地采取学生家长参与饭菜制作的方式,学校食堂有三分之一的职工都是学生家长。

哈尔滨、齐齐哈尔、扬州、威海等地学校里开设的“妈妈食堂”,既创造安全饮食环境,还兼顾陪读需要,又能补充家庭收入。

非不能也,实不为也。

孩子的饭盒,照见的是一群人的良心,更是一个社会的底线。

当“鼠头鸭脖”事件让下一代学会指鹿为马,当校园餐成为某些人砧板上的肥肉,我们失去的不仅是食品安全,更是社会的基本诚信。

近日,教育部与市场监管总局联手出击,发布《学校食堂大宗食材采购验收管理工作指引》:

要求供应商近3年内无食品安全事故,学校建立“双人或多人联检”查验制度。

中国1.4万亿元规模的校园餐市场,或将迎来史上最严格监管。

碗里清汤能见影,堂前醉梦却遮心。

归根到底,问题从不是“钱不够”,而是“心不正”。

若没有透明的利益流向与常态化问责,所谓换家公司永远只是换汤不换药。

一饭映人品,一榻见人心。

餐盘虽小,却能称出一个社会的良心重量。

如果连孩子的饭盒都守护不好,我们又何谈未来?