天下第六行书 柳公权〈蒙诏帖〉真伪成谜

2025-10-06 20:31:28 · chineseheadlinenews.com · 来源: 看杂志

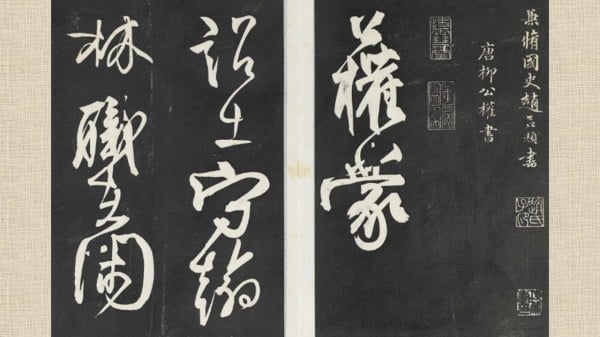

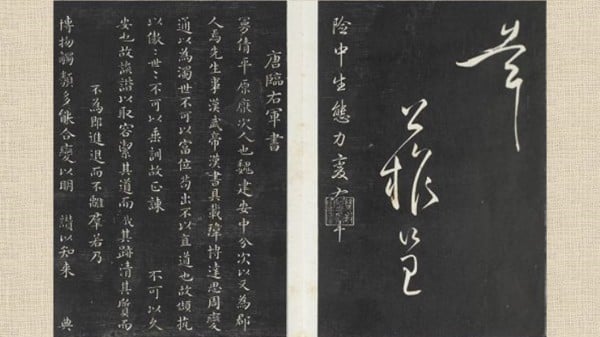

“天下第六行书”柳公权〈蒙诏帖〉是一封信札,但真伪成谜。(图片来源:国立故宫博物院)

说到唐代大书法家柳公权,大家脑中浮现的可能都是结构严谨、端正瘦劲的“柳体”,与颜真卿笔画饱满、雄浑肥壮的字体恰恰相反,故有“颜筋柳骨”之说。“天下第六行书”——柳公权〈蒙诏帖〉的风格却出人意料,据说是他写的一封信札,但真伪成谜。

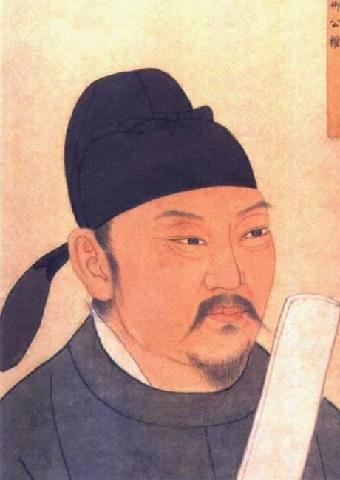

柳公权个性耿直,为人处事深具儒家风范。(图片来源:公有领域)

“笔谏”唐穆宗:用笔在心 心正则笔正

柳公权(公元778年~865年),字诚悬,京兆华原(今陕西省耀县)人。出身官宦世家,幼年好学,善辞赋,性晓音律。早年学习钟繇、王羲之、欧阳询、褚遂良、颜真卿等人之笔法,又遍阅各家书法,博采众长,自成一家。

柳公权29岁时进士及第,在地方上担任一个小辟吏,久不升迁。40多岁时入京奏事,因书艺精湛被唐穆宗召见,封右拾遗,担任翰林院侍书学士(朝廷书法教师)。唐穆宗是个懦弱无能、沉迷享乐的皇帝,而柳公权家教严谨,个性耿直,自小接受《柳氏家训》中“德行”的教诲,为人处事深具儒家风范。

有一回,唐穆宗问柳公权如何才能写好书法?柳公权回答说:“用笔在心,心正则笔正。”唐穆宗一听,脸色大变。柳公权说的虽是学书正理,但唐穆宗听出柳公权在“笔谏”,言外之意是挖苦他心不正,所以字写不好。此后,柳公权在穆宗时期饱受冷落。而“心正”才能“笔正”之说一直流传后世,成为评论书法优劣的标准之一。

柳字一字值千金 盛名远播国外

柳公权在唐敬宗、唐文宗时,也长期担任侍书,但未受重用。直到50多岁时,方才迎来人生最大的转捩点。此时,唐文宗对朝中宦官势力坐大深感忧虑,数次试图扳倒宦官都以失败告终,心情颓丧愁苦,于是经常召柳公权入宫侍讲诗文、书法。学识渊博、书法超群的柳公权深得唐文宗器重,不断升迁封爵,地位显赫。

某日,唐文宗与群臣唱和,作夏日联句。唐文宗作“人皆苦炎热,我爱夏日长”,当时有数位学士接后面两句,唯独柳公权所作“薰风自南来,殿阁生微凉”,深得唐文宗赞赏。唐文宗一时兴起,还命柳公权将此首君臣合作的诗句题于宫殿墙壁上,对此赞叹不已:“即使钟繇、王羲之再世,也不可能超越了。”

柳公权的人品、书品皆贵重当世,民间有“柳字一字值千金”的说法。公卿王侯们也对柳公权的书法推崇备至,争相以重金礼聘他书写碑文,蔚为风尚。甚至为先人立碑时,如果得不到柳书,还会被亲友、邻人讥讽为不孝。

更夸张的是,据《旧唐书》记载:“外夷入贡,皆别署货币,曰此购柳书。”柳公权的书法盛名远播到国外,连看不懂中国字的外邦人士都来凑热闹,慕名购买。柳公权一生臣事7位皇帝,享高寿88岁,追赠太子太师。

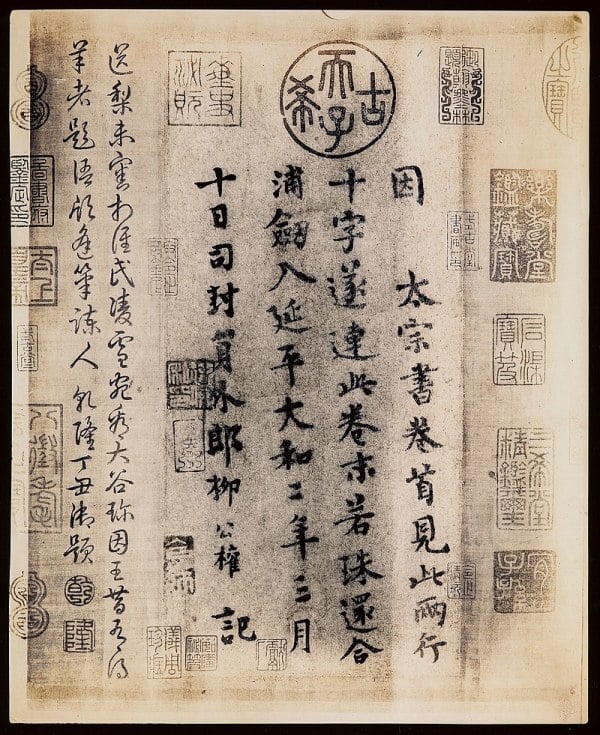

柳公权唯一可确信的墨迹——〈送梨帖题跋〉。(图片来源:公有领域)

柳公权之楷书严正端庄 朴质敦厚

柳公权将全部精力都投注于书法上。长期锤炼下擅长各体,尤以楷书最著名。“楷书四大家”(欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫)中,“柳体”以结体严谨、清健遒劲、笔力挺拔为特色。

楷书在各种字体中是最规矩的,柳公权亦为集唐楷之大成者。所谓“学书要先学做人”、“字如其人,人如其字”,柳公权的楷书严正端庄、朴质敦厚、骨力遒健,笔势内收外拓,动态强烈,反映出其人的气质、胸襟和人品修养。

同时,柳字又吸取北碑方笔字的特色,棱角分明,点画利索。唐代“诗圣”杜甫非常推崇柳公权瘦硬的书风,赞誉为“书贵瘦硬方通神”。后世许多学书法者以柳字为楷模。

柳公权的传世楷书碑刻很多,代表作有〈金刚经刻石〉、〈玄秘塔碑〉、〈神策军碑〉等,其中,〈玄秘塔碑〉是公认学习楷书最佳范本之一;行草书多为书信,有〈伏审〉、〈十六日〉、〈辱向帖〉等;墨迹则有〈蒙诏帖〉、〈送梨帖题跋〉。唯一可确信的墨迹是〈送梨帖题跋〉。

〈蒙诏帖〉笔力纵横、气势雄强、跌宕生姿,精彩绝伦。(图片来源:国立故宫博物院)

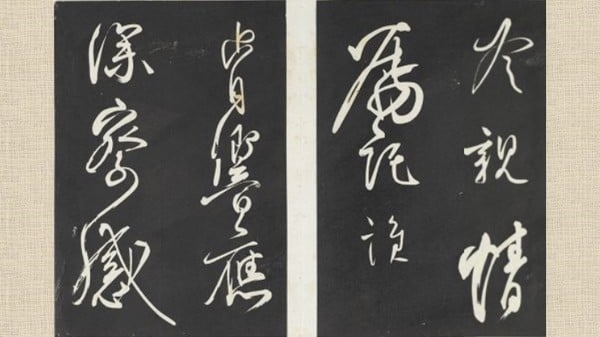

乾隆皇帝称〈蒙诏帖〉——“险中生态,力度右军”。(图片来源:国立故宫博物院)

〈蒙诏帖〉气势雄强 精彩绝伦

柳公权之〈蒙诏帖〉又名〈翰林帖〉,唐穆宗长庆元年(公元821年)写于白麻纸上。高26.8公分,长57.4公分;全文7行,27字:“公权蒙诏出守翰林。职在闲冷。亲情嘱讬。谁肯响应。深察感幸。公权呈。”内容是告诉对方,自己已经年老体衰,能力有限。虽然担任个闲官职位,但却无法为别人办什么大事,还请谅解他的难处。

〈蒙诏帖〉笔力纵横、气势雄强、跌宕生姿,精彩绝伦。第一行“公权蒙”三字特别硕大,笔墨浓重;接下来三行沉劲苍逸,曲折连环;末三行字体趋小,瘦劲流畅,一气呵成。通篇用笔刚柔并济,或方或圆、有骨有肉;墨色浓淡有致,极具层次变化;行间大小错落,游丝灵动,豪气纵横。曾刻入《三希堂法帖》,乾隆皇帝称其“险中生态,力度右军”。

〈蒙诏帖〉作者千古无解 真伪成谜

依文意推测,书写〈蒙诏帖〉时,柳公权任职于翰林院侍书学士。后世有学者认为帖中“出守翰林”在文辞上并不符合当时居官者职守之称谓,而前四行用笔雄畅,结体稳妥,后几行的笔力渐瘦薄,结字亦较松散,且末行“权”字的笔画似不成结构,和柳公权一贯遒媚劲健的书风有别,乃推论为宋人仿本。

也有学者考证,柳公权文中称“职在闲冷”,是因他觉得翰林院侍书学士无足轻重,不能施展政治抱负,故“出守翰林”只是说自己出来担任翰林院的官职而已。“出守”是官场通称,历来也普遍使用,不能因此说是伪作。且此帖是柳公权44岁,正值书法创作颠峰期所写,气势磅礴,畅快淋漓,不仅是柳书的结构,也堪称唐代行书中的典范。

〈蒙诏帖〉究竟是不是柳公权所写?以上两种说法皆有其本,答案只有一个,却千古无解。一幅脆弱的墨迹能留存至今,想必经历过许多波折、磨难,需要很大的幸运与福分,才能代代传承。即使不是柳书,也是位书法高手的杰作。我想,后人就只管欣赏、赞叹此帖吧!真伪之谜,不妨让它随风而去。

(转载自《看杂志》第271期)