陶哲轩已山穷水尽,中国或是“柳暗花明”?

2025-09-18 04:25:16 · chineseheadlinenews.com · 来源: 凤凰文社

近日,一则关于顶尖华裔数学家陶哲轩因科研经费中断而被迫公开筹款的消息引发关注。

据报道,陶哲轩在国际数学界享有盛誉的学者因美国科研资助体系的不确定性,面临研究中断的困境,甚至表示“可能失去留在美国的信心”。这一事件不仅折射出美国科研生态的系统性问题,更凸显了全球人才流动的新趋势,也为中国吸引顶尖人才提供了战略机遇。

表面看,这仅是个别学者的经费困境,实则揭示了美国科研资助体系的深层矛盾。近年来,美国科研经费分配日益受到政治因素干扰,特别是对华裔科学家的系统性审查已造成寒蝉效应。

联邦科研资助增长率持续走低,激烈竞争使得即使顶尖学者也难逃“经费荒”。这种短视的科研政策正在削弱美国长期以来的科学优势,迫使许多优秀人才重新考量留美价值。

与此同时,中国正逐步构建更加开放、稳定的人才引进机制。从“千人计划”到“海外高层次人才引进计划”,从国家实验室到新型研发机构,中国为全球科学家提供了日益完善的科研生态。

稳定的经费支持、快速发展的科研基础设施以及对基础研究日益增长的重视,正使中国成为全球科学家的“机会之地”。这位数学家的困境,恰逢中国强调实现高水平科技自立自强的历史时刻,凸显了引进这类顶尖人才的战略价值。

然而,人才引进需避免纯粹功利主义取向。真正的一流创新生态,不仅需要提供充足的经费和硬件支持,更需要营造宽容失败、鼓励探索的学术文化,保障学术自主性和研究自由度。华裔数学家面临的困境提醒我们,构建具有全球竞争力的科研环境,本质上是制度与文化的全面竞争。

在全球知识生产格局重构的当下,中国应当以更加自信开放的姿态,主动吸引像这位数学家一样的顶尖人才。这不仅关乎个别学者的科研延续,更关乎中国能否抓住历史机遇,成为全球顶尖人才的聚集地和新知识的策源地。当美国在科研资助上日益转向内向与保守时,中国的开放与包容将成为最有力的人才磁石。

人才之争即未来之争。陶哲轩的个人困境,映照出大国科研实力的消长轨迹。以系统化、国际化、人性化的人才政策吸引全球顶尖minds,不仅是对科学家个人的尊重,更是国家发展战略的必然选择。在全球智力资源的重新配置中,中国正迎来历史性机遇。

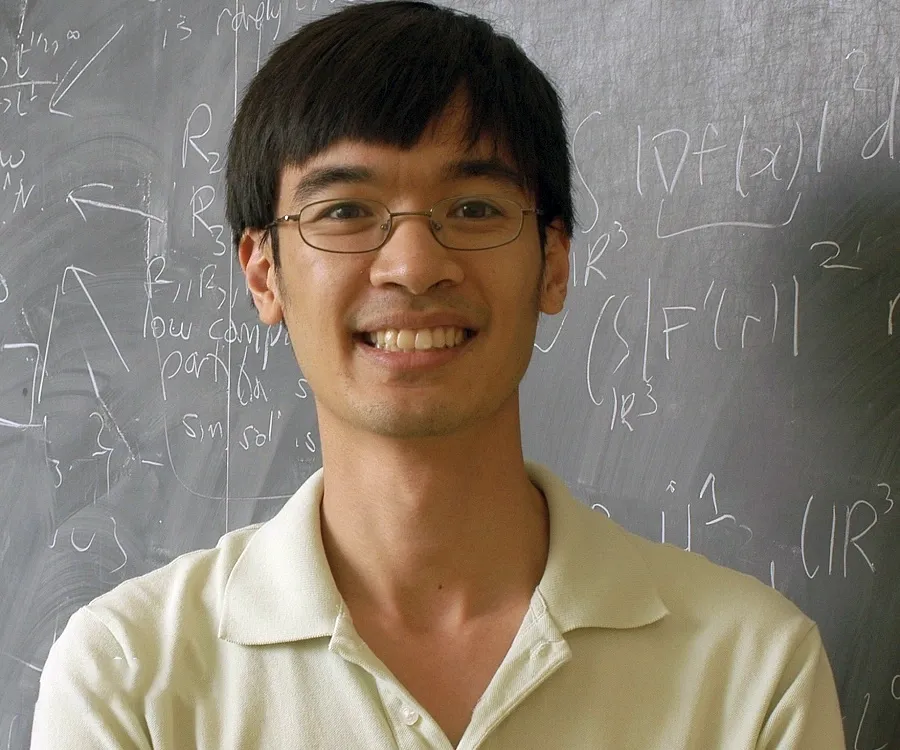

陶哲轩(Terence Chi-Shen Tao),1975年7月17日出生于澳大利亚阿德莱德,华裔数学家,菲尔茨奖获得者、英国皇家学会院士、美国国家科学院外籍院士、美国艺术与科学学院院士,美国加州大学洛杉矶分校James and Carol Collins讲席教授、博士生导师,普林斯顿大学博士。