释永信翻车背后:只是欲望的奴隶

2025-07-29 04:25:11 · chineseheadlinenews.com · 来源: 投行圈子

释永信的事持续发酵,更多鲜为人知的故事也被人扒出。

前日少林寺管理处的一则通报,如巨石投入平静湖面,激起千层浪。通报直指少林寺住持释永信,称其涉嫌刑事犯罪,挪用侵占项目资金与寺院资产,还严重违反佛教戒律,长期与多名女性保持不正当关系并育有私生子,目前正接受多部门联合调查。次日,中国佛教协会同意注销释永信的戒牒,这意味着他彻底失去了僧人身份 。

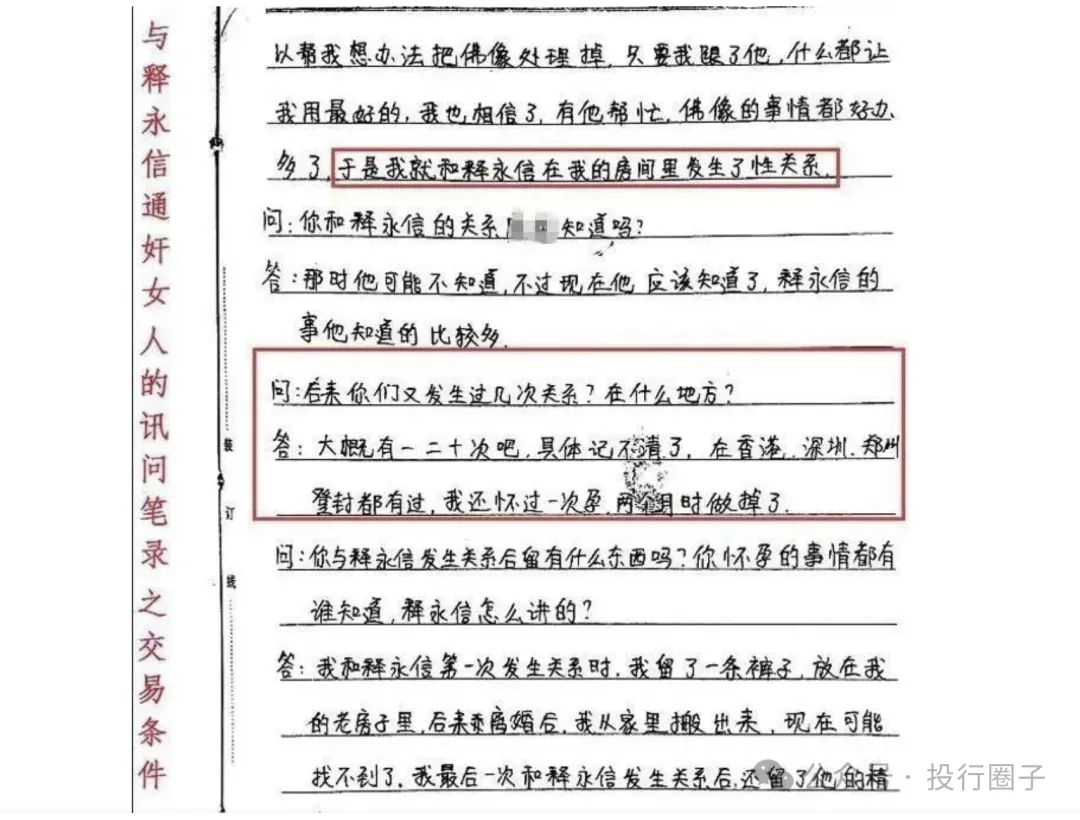

此外,关于释永信早年喝酒作乐、涉嫌**在大檐帽叔叔那里做笔录等等相关内容也被网友扒出,让人看了更是惊掉下巴。

如此劲爆的消息,舆论瞬间被点燃,无数人开始重新审视这位曾经风光无限的 “佛门 CEO”。

释永信,俗名刘应成,1965 年出生于安徽颍上。1981 年,年仅 16 岁的他,怀着对佛教的虔诚之心,奔赴嵩山少林寺,拜在了当时的少林寺方丈释行正座下,正式剃度出家,法名永信。在那个物质匮乏但精神追求炽热的年代,少林寺宛如一座静谧的修行堡垒,承载着无数人对佛法的向往。

初入少林的释永信,和众多僧人一样,每日晨钟暮鼓,诵经习武,过着清苦却充实的修行生活。早起,他在大雄宝殿前,跟随僧众一同诵经,那朗朗梵音,仿佛能洗涤尘世的喧嚣;白日,于练武场上,他刻苦练习少林功夫,一招一式尽显少林武术的刚劲与力量。彼时的他,在佛法的浸润下,潜心修行,期望能在佛教领域有所建树,成为弘扬佛法的一代高僧。

时间来到 1999 年,这一年对于释永信和少林寺而言,都是具有重大转折意义的一年。释永信接过了少林寺方丈的衣钵,成为这座千年古刹的掌舵人。从这一刻起,少林寺的命运与释永信紧紧捆绑在了一起,而释永信也开启了他颇具争议的 “商业改革” 之路。

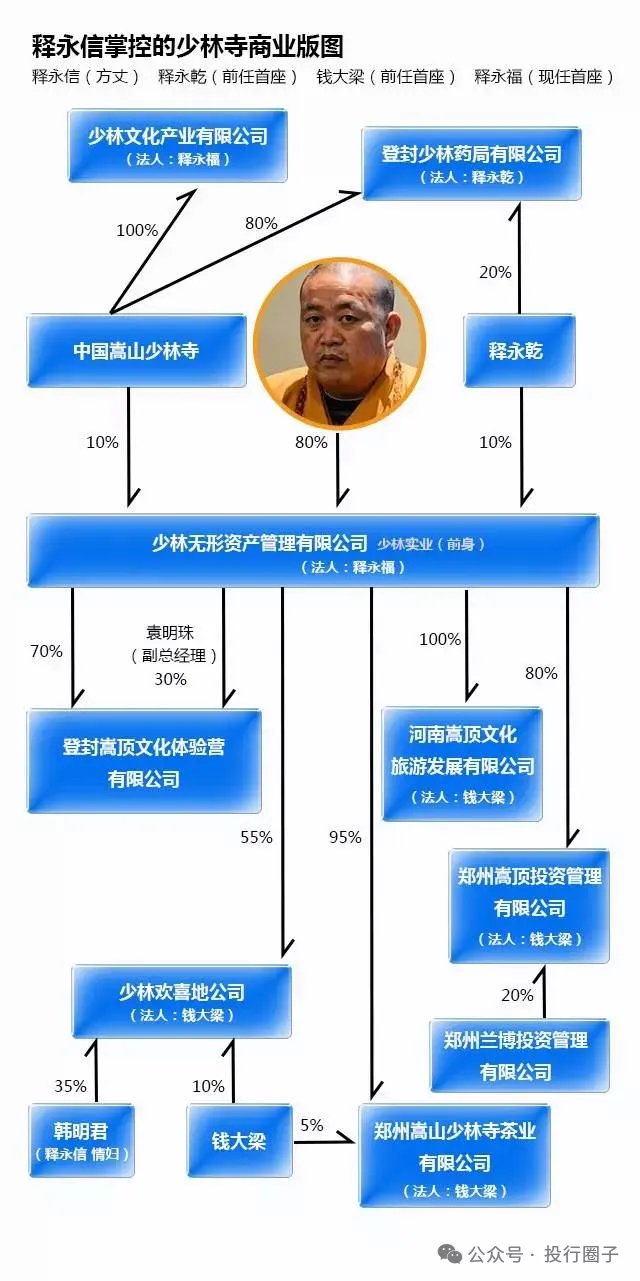

在释永信的理念中,少林寺不能再偏安于深山,仅仅作为一个传统的修行场所。他认为,在新时代的浪潮下,少林寺应该 “走出去”,让更多人了解少林文化,弘扬佛法。于是,他积极投身于少林寺的商业化运作。他先是为少林寺注册了公司 —— 河南少林寺实业发展有限公司。紧接着,他带领武僧团四处出访,在国内外举办武术表演,一时间,少林功夫在全球范围内声名远扬。他们的表演,吸引了无数观众的目光,让少林武术这张名片走向了世界。同时,少林寺也开始涉足影视产业,一些与少林相关的影视作品相继问世,进一步扩大了少林寺的影响力。此外,少林寺还推出了众多文化产品,从少林素饼到禅修课程,一应俱全,这些产品借助少林寺的品牌效应,销量可观。

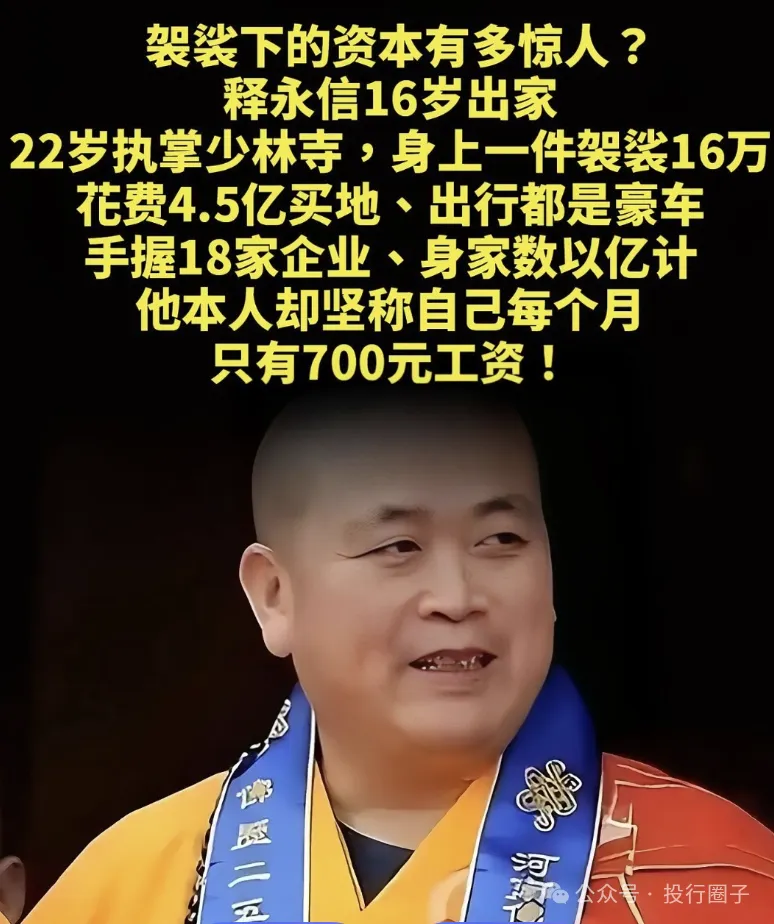

不可否认,释永信的一系列举措,确实让少林寺的知名度呈指数级增长。曾经寂静的深山古刹,变得门庭若市,游客如织。少林寺的商业收入也实现了飞跃,门票收入、香火钱以及文化产品开发等,每年为少林寺带来数亿元的收入。少林寺在海外也开设了众多分寺,少林弟子遍布全球,据统计,其洋弟子超过 300 万。释永信也因此被外媒称为 “佛门 CEO”,他频繁出现在各种商业活动和社交场合,身着袈裟,却谈论着商业合作、品牌推广等世俗话题,这与大众传统印象中的僧人形象大相径庭。

然而,在少林寺商业版图不断扩张的背后,质疑声也如影随形。首当其冲的便是对其过度商业化的指责。在一些人眼中,少林寺已不再是那个清净的修行之地,而是充满了铜臭味。门票价格一涨再涨,游客进入少林寺,仿佛置身于一个热闹的商业景区,而非佛门圣地。功德箱旁甚至配备了二维码,方便游客扫码捐赠,这种现代化的操作,让许多人觉得亵渎了宗教的神圣性。曾经象征着慈悲与修行的少林寺,如今被一些人调侃为 “商业帝国”,释永信也被指责为披着袈裟的商人。

除了商业化的质疑,释永信的个人生活也一直饱受争议。早在 2011 年,网络上就开始流传关于他的桃色新闻,有传言称他PC被抓、包养女大学生,甚至在海外拥有巨额存款。虽然少林寺方面紧急辟谣并报警,但这些传闻就像阴影一般,始终笼罩着释永信。2015 年,更是爆发了一场师徒反目的大戏。释永信最为倚重的弟子、武僧团总教头释延鲁,公开站出来举报释永信。释延鲁不仅揭露释永信实际掌控公司、侵占寺院收入,还爆料其早年因破戒而被 “迁单”(强制还俗)的 “合法性” 问题,以及双重户籍、娶妻生女等个人生活问题。一时间,舆论哗然,这件事闹得沸沸扬扬。官方虽进行了调查,给出孩子是领养、双重户籍不存在等结论,但仍留下了 “财务漏洞” 的小尾巴,公众对释永信的质疑并未完全消除。

在这些质疑声中,释永信似乎并未收敛,反而继续在商业化的道路上一路狂奔。2022 年,他关联的公司以 4.5 亿元拍下郑州地块,此举更是引发了轩然大波,被外界质疑 “进军房地产”。尽管有熟悉房地产行情的人解释,这可能是出于 “护盘” 等目的,但这一行为还是让少林寺和释永信再次陷入舆论漩涡。

如今,随着官方通报的发布,那些曾经被质疑、被猜测的事情,似乎逐渐有了实锤。释永信涉嫌挪用侵占项目资金寺院资产,这一行为不仅违背了法律,更违背了作为寺院管理者的职责;而他长期与多名女性保持不正当关系并育有私生子,更是严重违反了佛教的清规戒律。

曾经身披金丝云锦袈裟、手持千万级佛珠、出行乘坐奥迪 Q7 的 “佛门 CEO”,如今面临着身败名裂的下场,实在令人唏嘘。

释永信为何会走到今天这一步?

归根结底,是欲望的膨胀让他迷失了自我。在商业利益的诱惑面前,他逐渐忘记了自己作为僧人最初的信仰和使命。他对财富和权力的欲望,如同无底洞一般,永远无法填满。他不满足于少林寺传统的清修模式,试图将其打造成一个商业帝国,在这个过程中,他的心态发生了变化,将寺院的资产视为自己的私有财产,肆意挪用侵占。在情感和欲望的驱使下,他也没能坚守佛教的戒律,陷入了世俗的情欲之中,做出了违背道德和伦理的行为。

不仅仅是释永信,在现实生活中,我们每个人都面临着各种各样的欲望考验。金钱、权力、地位、名誉、情欲…… 这些欲望如同无形的枷锁,束缚着我们的心灵。

很多人在追求这些东西的过程中,逐渐迷失了自我,忘记了自己的初心。为了金钱,有人不择手段,甚至不惜违法犯罪;为了权力,有人阿谀奉承,出卖自己的尊严;为了名誉,有人弄虚作假,欺骗公众。我们总是以为,拥有了这些东西,就能获得幸福和满足,可实际上,欲望是永远无法被满足的。当我们得到了一样东西,很快就会有新的欲望产生,我们就像在欲望的跑步机上,不停地奔跑,却永远无法到达终点。

在这个物欲横流的社会,我们不妨学习一下古人倡导的 “清心寡欲” 的生活态度。“养心莫善于寡欲。其为人也寡欲,虽有不存焉者,寡矣;其为人也多欲,虽有存焉者,寡矣。” 减少不必要的欲望,我们才能让心灵得到真正的宁静。一个人如果被欲望所控制,就会陷入无尽的痛苦和焦虑之中。相反,如果我们能够克制自己的欲望,珍惜眼前所拥有的一切,我们会发现,生活其实可以很简单、很美好。我们可以在清晨的阳光中,享受一杯清茶的芬芳;可以在夜晚的星空下,感受大自然的宁静;可以在与家人朋友的相处中,体会到亲情和友情的温暖。这些看似平凡的幸福,往往是那些被欲望蒙蔽双眼的人所无法体会到的。

释永信的翻车,给我们敲响了警钟。它提醒着我们,无论处于何种境地,都要坚守自己的底线和原则,不要被欲望所左右,更不要做欲望的奴隶。

欲望的可怕,在于它的隐蔽性与腐蚀性。它不会以狰狞的面目出现,反而会披着"进步""成功""幸福"的外衣,温柔地绞杀人的本真。就像当代人追逐的"精致生活":有人为买奢侈品透支消费,有人为维持人设熬夜加班,有人为朋友圈的点赞精心设计人生剧本。这些行为看似主动选择,实则是被社会规训的欲望牵着走。我们以为在"掌控生活",实则是欲望在"掌控我们"。释永信的悲剧正在于此——当他把"发展"当作最高准则,当商业指标成为衡量成功的唯一标准,那些曾经支撑他的信仰根基,早已在欲望的冲刷下千疮百孔。

破解欲望枷锁的关键,在于学会与欲望"和平共处"。佛家讲"贪嗔痴"是三毒,却从未否定欲望本身——生存需要食欲,繁衍需要爱欲,发展需要求知欲。真正的智慧,是区分"需要"与"想要",是给欲望划定边界。就像日本茶人千利休,他将"侘寂"美学融入日常,用粗陶碗喝茶,在简素中发现至美;德国哲学家海德格尔隐居黑森林,在木屋的烟火气里思考"诗意的栖居"。他们都在用行动证明:当我们不再被"更多、更大、更好"的执念绑架,反而能触摸到生命最本真的质地。

欲望如流水,载舟亦能覆舟。释永信的故事不会是最后一个,但我们每个人都可以选择:是让欲望成为驾驭生活的马,还是让自己沦为追逐欲望的驴?

当我们学会在物质洪流中守住内心的锚点,在世俗成功外寻找生命的诗意,或许就能活成自己想要的模样——不必像释永信那样被争议包围,不必像世俗中人那样焦虑迷茫,只是安静地,按照自己的节奏,活成风里的云,山间的松,自在,且从容。