二战德国航空机枪的起源:MG-30轻机枪

2025-07-11 11:25:21 · chineseheadlinenews.com · 来源: 勃兰登堡下的落日公众号

第一次世界大战结束后,战败国德国因《凡尔赛条约》而无法研制新型自动武器。

于是,德国政府让莱茵金属公司收购瑞士索洛图恩公司(Waffenfabrik Solothurn AG,成立于1923年,最初是一家弹药制造商,1929年转型为枪械制造商)的资本(收购了90%的股份),使其成为一家傀儡公司,随后德国政府收购了莱茵金属公司51%的股份,以索洛图恩为掩护,规避协约国的军事监察委员会的检查,而研制出的一种新型机枪。该机枪由莱茵金属公司设计,由奥地利斯太尔公司提供零件,最终的零件组装和射击测试由索洛图恩公司进行。

MG-30的枪管采用风冷式散热,其整体驱动机制为短后坐式原理。

该枪采用弯拱形弹匣,以水平方式插入枪身左侧进行供弹。(二战德国早期装备的MG-13和MG-30仅使用弹匣进行供弹,受《凡尔赛条约》的影响,而被禁止研发弹链供弹的轻/重机枪。)

该轻机枪最显著的特点是采用了旋转枪栓闭锁系统。

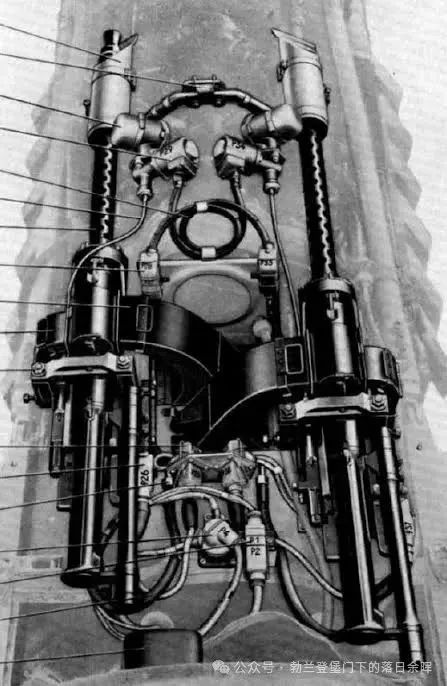

枪栓由一个位于枪管延长段末端的闭锁环锁定。

闭锁环内侧有六个卵唐状的闭锁凸耳,它们与枪栓后膛的锁紧凸耳啮合,以防止枪栓后坐。

闭锁环的旋转由安装在环外侧的滚轮控制,用于锁定和释放枪栓。

当枪管和枪栓进行后坐原理时,这些滚轮会沿着机构内部以一定角度切割的凸轮路径旋转。

这会使闭锁环旋转,从而释放枪管和枪栓之间的连接,枪栓进一步后坐并抛壳。

后坐的枪栓在压缩的复进簧的作用下向前移动,从而装入下一发子弹重新与枪管连接,并将枪管推回到原始位置。

在此过程中,枪栓本身沿直线前后移动,只有闭锁环略微旋转。

MG-30的整体设计相对简单,大部分的零部件横截面为圆形。

管状机匣与枪管延长部分互连。

拉机杆位于机匣右侧,并带有防尘盖,用于遮挡拉机杆穿过的缝隙。

枪托内有一根长管,用于容纳复进簧及其导杆。

枪管可进行更换,但与可在前线进行快速更换的MG-34通用机枪不同,它必须先拆下枪托和枪机,然后将枪管和枪管延长的部分向后拉出。

在扳机选择上,具有半自动或全自动的射击功能。

扣动扳机的上半部分可切换为半自动模式,扣动扳机下半部分可切换为全自动模式。

此功能与 MG-13 轻机枪和 MG-34通用机枪相同。

后部下侧的突出部分是一个射击握把,用于士兵在射击时,用扣动扳机的手握住后部下方。

同时,这也是MG-34和MG-42通用机枪继承而来的设计。

握把与机匣的交界处有一个环形保险装置,可在 S(Sicherheit 安全)和 F(Feuer 射击)之间切换。

附带的两脚架可以折叠起来,以便作为轻机枪进行机动,也可以安装在三脚架上,作为固定火力点的机枪使用。

在1929年,第一支实用性轻机枪MG-29(索罗图恩公司的内部代号为S2-100)问世。

然而,魏玛共和国军队采用了当时正在同步研发的MG-13轻机枪,MG-29最终未能获得广泛应用。

MG-29在1929年至1930年间仅少量生产。

MG-29后来改进为MG-30(索罗图恩公司内部代号S2-200),MG-29和MG-30的区别在于MG-29没有枪口消焰器,枪管套上却有细长的风冷孔,而MG-30则配备了可快速拆卸的枪托 。

1930年,MG-30研发完成,正式使用改进后的8x56毫米的莱茵金属弹药。

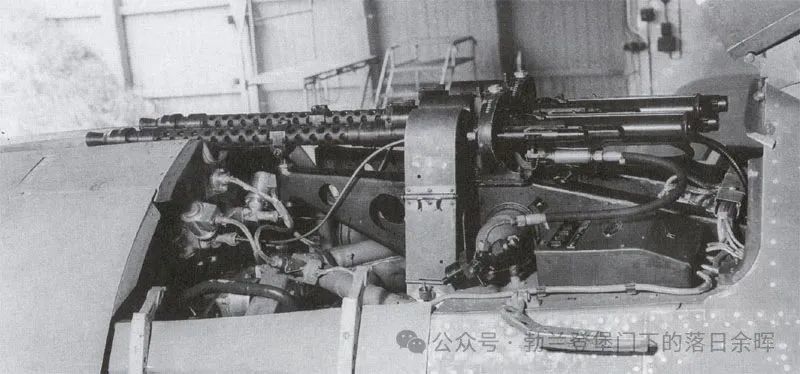

与MG-13轻机枪竞标失败的莱茵金属公司将MG-30轻机枪重新设计,后改进为二战德国空军战机上使用的MG-15航空机枪,并最后被二战德国空军司令部所确认采用。

MG-30改进型号的主要变化为,在顶部安装弹匣供弹装置、使用75发马鞍型双弹鼓、移除二战德国陆军士兵使用的枪托,以便在战斗机与轰炸机的狭窄内部空间内更易操作。

1936年后,MG-15航空机枪进一步发展为MG-17航空单管固定机枪。

它在弹鼓供弹机构的基础上,增加了弹链供弹的新机构,并且将射速提高到了每分钟1200发,同时装有战机螺旋桨的同步装置,以免弹药发射时,误伤战机机体自身。

最后,在1942年后,由于军事航空武器的口径需求不断加大,这些7.92毫米小口径的航空机枪不再具有足够的穿透杀伤性能。

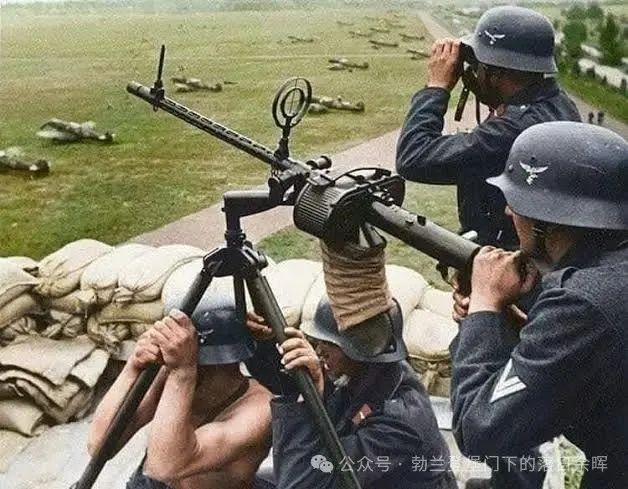

因此,从二战德国空军战机上退居二线的航空机枪被拆除,并由二战德国空军地面野战部队【Luftwaffe Field Division】安装在防空支架或火力点的两脚架上,同时附装简单的金属长管枪托,合并用作地面步兵武器。