太平军封王前后的魔幻内斗

2025-07-06 16:25:41 · chineseheadlinenews.com · 来源: 谈史局

太平天国的首义六王中,萧朝贵占狙眺王之位。太平天国政权的一个显著特点是神权与政权紧密结合:天王洪秀全自称为天父上帝的次子,杨秀清则扮演“天父”下凡的角色,萧朝贵则时常代“天兄”耶稣传言,有时甚至化身为“天母”。

附体传言

在拜上帝会早期,杨秀清首先开创了“天父”附体传言的模式,萧朝贵紧随其后扮演“天兄”。起初,两人配合颇为默契,在排挤共同对手冯云山一事上更是相互协作。《天父圣旨》和《天兄圣旨》中的记载清晰地表明,在军政大事乃至生活琐事上,两人前期努力相互配合、前后呼应,以谋求共同利益的最大化。然而,随着时间的推移,矛盾逐渐显现:一个是“天父”,一个是“天兄”,相当于父与子的关系。这决定了杨秀清在太平天国体系中的地位天然高于萧朝贵。萧朝贵对此自然心怀不满,认为大家同为“神仙下凡”,不应有高低之分。于是,萧朝贵开始有意无意地抬高自身地位,而杨秀清则抓住机会进行反击和打压。

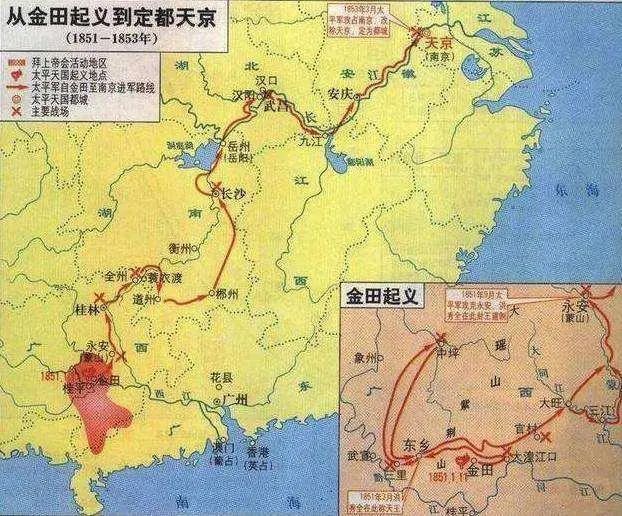

咸丰元年(1851年)闰八月初一日,萧朝贵与罗大纲等将领率领太平军成功攻占永安州。这是太平军自金田起义以来攻克的第一座州城,意义重大。第二天,清广州副都统乌兰泰率领所部抵达永安州夏宜村,其前锋进至距州城仅十余里的文墟。在接下来的两个多月里,清军与太平军在永安城外的水窦村、莫家村、卫龙村等据点展开了频繁而激烈的争夺战。

十月初,清军阵营新招募的两千名潮勇陆续抵达前线,使得集结的清军总兵力达到数万之众,其中仅南线乌兰泰所部就超过万人。十月十八日,乌兰泰联合侍卫开隆阿、副将常禄、总兵经文岱、秦定三等人,率部对水窦村发动猛烈进攻;同时,道员许祥光、张敬修等部由东面配合行动,爆发了关键的水窦村之战。水窦村作为永安外围太平军防御体系最南端的据点,不仅是濠江上的前哨阵地和重要的粮食储存地,更是连接太平军水陆两军的枢纽,战略位置极其重要。

此役,清军投入了前所未有的兵力,北线清军也在总兵刘长清、长瑞、长寿、李能臣、高谦的统率下,兵分三路发起进攻,战况之激烈为历次攻城战之最。乌兰泰部一度焚毁了水窦村旁太平军囤粮的小营盘一座,并攻占了六瓮村。危急时刻,萧朝贵亲自出城督战,紧急集结州城及莫家村的太平军三千余人,试图突袭清军侧后,但被乌兰泰击退。

太平军转而“奔石沟村”,此时“水窦北二营‘贼’复来接应”,太平军会合后“过河奔回莫家村”。太平军运用诱敌深入战术突然出击,致使清军伤亡六十六人,乌兰泰不敢再追,撤回大营。同时,北线三路清军的攻势也被太平军成功瓦解。其中,长瑞、长寿兄弟率领的湖南兵及新旧潮勇在龙眼塘右山梁遭遇太平军伏击,各部溃散。唯有守备徐大醇“以湖南兵五百往战,各军不相就应,伤亡尤多,生还者仅二百余人”,“北路各营,几不可保”。

虽然太平军最终取得了水窦村战斗的胜利,但也付出了惨重代价,萧朝贵在指挥作战时身负重伤。

萧朝贵之伤

证明萧朝贵在此战中遭受重伤的最直接证据来自《天兄圣旨》。该书记载:“辛开元年(即咸丰元年)十月十八日,天兄劳心下凡,时在永安。天兄因西王诛妖,受些小伤,不甚要紧,欲安天王及众等心,爰降圣旨谕众小。”这里明确提到萧朝贵(此时尚未正式封王)“受些小伤,不甚要紧”,似乎是安抚之言。然而,紧随其后,“天兄”附于萧朝贵体传言:“尔众小,安慰尔二哥(指洪秀全)宽心安福。

贵妹夫受些苦难,不妨也。”随后,杨秀清、冯云山、石达开等人赶到现场,“天兄”又对他们说:“秀清弟,尔们登朝,安尔主宽心安福。尔妹夫受些苦难,不妨。”从“天兄”安慰杨秀清等人的话语中,萧朝贵的状况被描述为“受些苦难”。如果仅仅是“受些小伤,不甚要紧”,何以称得上“苦难”?“天兄”的表述前后存在明显矛盾。从杨秀清等人的回应中,更能感受到他们对萧朝贵身体状况的深切忧虑。他们向“天兄”祈求道:“我们众小弟沾得天兄从前代赎罪功劳甚大,今朝贵妹夫八千岁又代世人如此受苦,小弟求天父天兄格外看顾早愈,同顶起天父天兄纲常也。”

其中“如此受苦”四字,强烈暗示此时萧朝贵伤势严重,痛苦不堪。“天兄”答复他们:“不妨。尔们宽心……尔们要吩咐合军众兵将,各自俱要宽心,认实天父天兄。踊跃放胆向前,同心同力,杀灭妖魔。”言毕即“回天”。值得注意的是,洪秀全此次并未到场,但“天兄”两次要求众人安慰洪“宽心安福”,可知洪秀全同样对萧的身体状况极为担忧。两天后,即十月二十日,“西王伤痕未尽痊可”,情况似乎更加危急,以致“天兄”不得不再次下凡,以安定人心。在十月十八日的下凡中,韦昌辉并未在场,因此“天兄”此次特地传谕于他。韦昌辉祈求“天兄”“格外看顾贵妹夫八千岁,不好重苦”,“求保八千岁早愈”。

从先前杨秀清等人说的“如此受苦”到此时韦昌辉口中的“重苦”,表明萧朝贵的伤势非但未减轻,反而加重了。对于萧朝贵的伤情,“天兄”的回答显得含糊其辞:“成人不自在,自在不成人。越受苦,越威风。尔放草、宽草。凡有那些妖魔,任他一面飞,一面变,总不能走得朕天父天兄手下过也。”并再次让韦昌辉去安慰洪秀全、杨秀清等人。这次“天兄”附体传言,说明萧朝贵此时尚能言语。然而,在十月二十日的下凡结束后,“天兄”陷入了长期的缄默,萧朝贵本人也从政治军事舞台上沉寂下来。这与水窦村之战前“天兄”极为频繁地下凡(有时一天数次)的情形形成了鲜明且极不正常的对比。

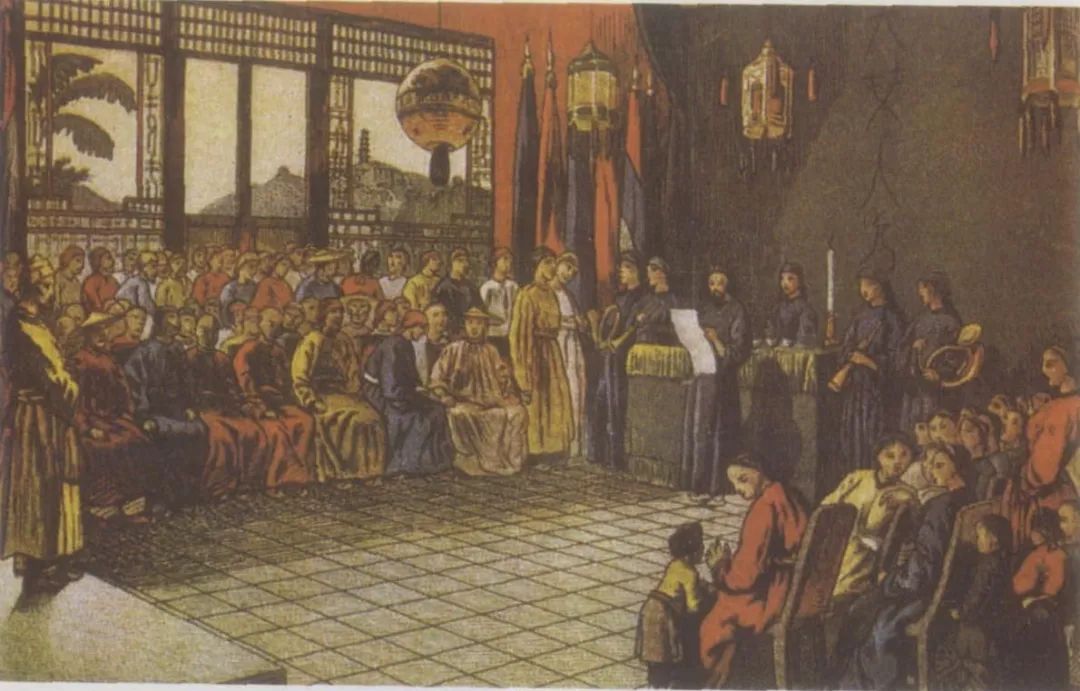

回顾水窦村之战前,萧朝贵几乎参与了太平军自金田起义以来的所有重要战役:金田起义、思旺迎主之战、蔡村江会战、东乡相持、新圩保卫战,以及撤离紫荆山区、官村岭大捷、攻克永安等,大小战斗数百次,他总是身先士卒,冲锋陷阵。清军对其也颇为忌惮,时任湖南巡抚张亮基向咸丰帝奏报称萧朝贵是“凶悍首逆”;负责搜集太平军情报的张德坚在《贼情汇纂》中描述他“面貌凶恶,性情猛悍,每率群丑,与我兵苦战”。然而,在受重伤仅仅七天后,即在咸丰元年十月二十五日洪秀全于永安举行的封王大典上,萧朝贵被象征性地封为西王(八千岁)。

此后,在蓑衣渡之战、攻占兴安、进攻全州、夺取永州、攻克道州、占领郴州等一系列重大战役中,再也未见萧朝贵的身影。而此前一直作为萧朝贵得力副手、协同作战的罗大纲,开始独立承担起前线的指挥重任。咸丰二年(1852年)二月十六日,太平军乘雨夜从永安突围,罗大纲担任先锋,率部一举击破东路古苏冲清军大营,为全军打开通道,太平军“方得小路出关,得火药十余担,方有军资”。

四月,太平军屯驻道州时,“头目(指各王)居城,余党散处七坊,扎营四乡路口”,罗大纲则独当一面,先在“水南门扎营一座”,又将所部千余人分设五六营,作为疑兵。六月初八日,罗大纲统率所部千人,在天地会成员引导下,于石岩与天地会首领周法贵会师,合兵两千余人,“齐进江华”,成功占领县城。六月十三日,罗大纲又指挥太平军“由江华、道州两路直扑永明”,顺利攻克该城。

这些关键战役的指挥者均非萧朝贵,而是罗大纲。值得注意的是,罗大纲在金田起兵时仅担任左二军军帅,攻克全州后才晋升为土一总制。他官爵相对低微,却肩负起统率前军的重大责任,这充分说明他在长期跟随萧朝贵作战的过程中积累了丰富的指挥经验,并赢得了洪秀全、杨秀清等人的高度信任和倚重。也只有在萧朝贵因重伤无法履职的情况下,他才能继任前军主将之职。

虽有部分记载(主要依据《洪大全自述》中“第三起就是我同萧朝贵,带有一千多人,五更时走的”这句话)声称萧朝贵参与了永安突围战及其后的龙寮岭会战,但《洪大全自述》的真伪早已被众多学者质疑。单就身任前军主将的西王在突围中仅负责护送家眷、辎重这一点来看,就颇值得怀疑。清方记录中一直存在混淆南王冯云山和西王萧朝贵的情况,赛尚阿在伪造《洪大全自述》时,也错误地将负责后军的南王冯云山当作西王萧朝贵。实际上,龙寮岭会战是由秦日纲指挥,整个战斗过程中均不见萧朝贵的身影。

审理周锡能叛变案的过程,是证明萧朝贵重伤的另一个重要证据。十月二十九日(即萧朝贵受伤后的第十一天,永安封王后的第四天),南王冯云山、北王韦昌辉、翼王石达开以及曾天芳、蒙得天(蒙得恩)一同前往东王杨秀清处请安,商议要事并打算奏请加封周锡能。谈话间,“天父”突然下凡,秘密指示诸王:“今有周锡能反骨偏心,串同妖人回朝,内应谋反……尔等立即发令擒拿他三人押后,我天父自有分断。”

值得注意的是,当天前往杨秀清殿前请安的,包括了除西王萧朝贵之外的所有首义诸王。历史学者郭廷以据此指出,“无西王萧朝贵,足证朝贵与秀清地位相若”。然而,此时永安封王已毕,西王的地位实际上已不能与东王同日而语(下文将详述)。西王缺席如此重要的请安和议事,必有特殊原因。当天,南王、北王、翼王上朝向天王洪秀全奏报了本日发生之事,同样未见西王上朝的记录。当天夜里,“天父”再次下凡,亲自审问周锡能,并派遣国宗杨辅清、杨润清传令召集各王。天王洪秀全亦亲临东王府,“统率众臣跪伏”,直到三更后才返回宫中。在如此重大的场合,唯独不见西王萧朝贵的身影。

翌日(十月三十日),“天父”第三次下凡,令国宗杨运清传集诸王、曾天芳、蒙得天等人到场。“天父”还特别吩咐南王、北王、翼王:“尔众小再加时时灵变,每事有我作主不妨。”“天父”在短短两日之内三次下凡,传齐了除西王外的所有诸王及文武百官,连天王都亲赴东王府,长跪听受“天父”旨意直至深夜,若西王身体康健,于情于理都应出席。同时,“天父”此次下凡处理周锡能叛变案,极大地振奋了太平军将士的士气(“同喜沾天父恩德……虔谢天父破灭凡间妖魔鬼计,看顾众小权能恩德”),也为刚刚封为东王仅五天的杨秀清积累了更多的政治资本。面对如此重大的政治和宗教事件,“天兄”理应下凡显示权能,或给予指示,以弥补自身威信,但“天兄”却始终保持缄默。

此外,永安封王的结果本身也在一定程度上佐证了萧朝贵重伤的事实。否则,具有代“天兄”传言这一神圣宗教身份的萧朝贵,在长期斗争中已取得几乎与杨秀清平起平坐的地位,是不该在制度上受人节制的。再者,永安封王如此重大的事件,“天兄”理应下凡授旨,安排人选,但在现存史料中未见相关记载。这只能说明“天兄”此时已不具备下凡的能力,甚至可能丧失了言语能力。否则,萧朝贵怎会甘心让自己退出权力核心,接受杨秀清的节制?综上所述,这一阶段“天兄”的缄默和萧朝贵的“失踪”,其根本原因在于萧朝贵在水窦村战斗中遭受了极其严重的创伤,已经丧失了行动能力,甚至可能丧失了语言和思维能力。

长沙城外萧朝贵的突然现身,并不意味着他的健康是突然恢复的。关于萧朝贵何时开始恢复,有史料记载,咸丰二年(1852年)春太平军围攻桂林期间,“贼首及萧朝贵、罗亚旺(即罗大纲)等,常在街市”,策马指挥攻坚。《天兄圣旨》记载:“壬子二年(咸丰二年)三月十五日,天兄劳心下凡,时在桂林。有妖作怪,天兄恐众等畏缩,爰降圣诏谕曰:‘各放胆宽草。朕回天矣。’”“天兄”的再次下凡,虽然仅留下简短话语,但标志着萧朝贵至少已经恢复了基本的思维能力和语言能力,并重新开始关注太平军的战事。因此,可以以“天兄”此次在桂林下凡为标志,将“天兄”长达五个月的缄默期划分为两个阶段。

前一阶段(从咸丰元年十月二十日至咸丰二年三月十五日之前),萧朝贵的消失和“天兄”的缄默主要是由重伤导致的身体机能丧失所致,此期间以养伤为主。而在萧朝贵恢复了语言和思维能力之后(咸丰二年三月十五日之后),直到他自荐率军奔袭长沙之前(约在咸丰二年七月下旬),为何“天兄”仍然继续保持缄默达五个月之久,萧朝贵本人也并未重新积极参与到太平军的政治和军事核心活动中去?答案需要从太平天国权力格局的根本性变化中寻找。

永安封王

在萧朝贵受重伤仅仅七天之后,即咸丰元年十月二十五日,天王洪秀全颁布诏旨,正式敕封五王:

“前此左辅、右弼、前导、后护各军师,朕命称为王爷,姑从凡间歪例。据真道论,有些冒犯天父。天父才是爷也。今特褒封左辅正军师为东王,管治东方各国;褒封右弼又正军师为西王,管治西方各国;褒封前导副军师为南王,管治南方各国;褒封后护又副军师为北王,管治北方各国;又褒封达胞为翼王,羽翼天朝。以上所封各王,俱受东王节制。”

永安封王,标志着太平天国政治权力格局发生了根本性转变。此前,太平天国的政治权力格局表现为天王洪秀全与诸位军师(或称“五军主将”)共同治理的状态。永安封王诏书颁布之后,所分封的诸王均明确“俱受东王节制”。这意味着洪秀全不仅将军事指挥权、行政治理权和宗教神权的主导地位让渡给了杨秀清,甚至将指挥其他诸王的权力也一并授予了他。此举在杨秀清与其余四位封王(西王萧朝贵、南王冯云山、北王韦昌辉、翼王石达开)之间,确立起了严格的身份等级界限。

永安封王的结果,直接塑造了东王杨秀清节制诸王、独揽大权的政治局面。无论是原本几乎与杨秀清地位相当、作为“天兄”代言人的西王萧朝贵;还是作为拜上帝会实际创始人、却早已在杨秀清与萧朝贵联手排挤下远离权力核心的南王冯云山;抑或是资历相对较浅的北王韦昌辉和翼王石达开,他们均缺乏足够制衡杨秀清的政治资本和军事实力。杨秀清不久后更获封“劝慰师圣神风禾乃师赎病主左辅正军师”的尊号,被众人尊称为“九千岁”。自永安封王始,太平天国“一切号令,皆自伊出”,包括“刑赏生杀,伪官升迁降调”等重大事务,“皆专决之”,天王洪秀全则只剩下“画诺而已”的形式化角色。

权力的急剧膨胀以及所建立的功勋,滋长了杨秀清的野心。他“自恃功高,一切专擅”,致使“洪秀全徒存其名”。杨秀清经常“据洪秀全之座,诡称天父下凡附体,任伊造言煽惑。自秀全以下,各伪王伪官,皆长跪听受”,其真实意图在于“虚尊洪秀全为首,而自揽大权独得其实”。他不仅随意凌辱百官,鞭笞诸王,甚至曾欲借故杖责天王洪秀全。此外,杨秀清还获得了“立而不跪”的特殊礼遇。当他上殿觐见天王时,杨秀清“立在陛下”,而其他诸王则只能“跪在陛下”。在太平天国内部,杨秀清已无需向任何人行跪拜之礼;相反,当他假借“天父”临凡时,即便是天王也必须长跪听旨。当然,这并不否认洪秀全仍然是太平天国名义上的最高元首、宗教领袖和精神象征,并且在重大事务上仍保有象征性的最高决策权。

追溯萧朝贵的崛起历程:在金田起义之前,他通过戊申年(1848年)九月的“天兄”附体事件,成功为自己披上了神秘的宗教外衣,实现了“君权神授”,从而跻身拜上帝会(后称上帝会)的领导核心。他依靠代“天兄”传言的身份,在杨秀清的配合与洪秀全的默许之下,逐步取得了与杨秀清并列的地位,并成功地将拜上帝会的主要创始人冯云山排挤出领导核心。当洪秀全在东乡正式称天王后,册封杨秀清为中军主将、左辅正军师,萧朝贵则为前军主将、右弼又正军师。杨、萧二人共同担任军师,成为天王的左辅右弼。萧朝贵此时几乎实现了与杨秀清的平起平坐,双方在政治影响力和宗教权威上达到了某种均势。

这种并立的局面甚至在萧朝贵死后仍留有痕迹:此后凡遇发布重大命令或檄文,东王、西王多联名签署;在历年颁行的太平天国历书封面上,“太平天国”四字下方左右两侧,也始终并列分列着东王、西王的名字、衔号和爵位。这些都充分佐证了在永安封王之前,萧朝贵与杨秀清的地位确实非常接近,以至于在萧朝贵牺牲后,太平天国的军民出于习惯或纪念,在名誉上依然将他与杨秀清视为同一等级。

然而,实际上,永安封王之后,东王与西王的地位已经发生了根本性的实质变化。东王杨秀清获得了节制包括西王在内的所有诸王的权力。依据太平天国的礼仪制度,西王萧朝贵觐见东王时必须行跪拜大礼,并高呼“东王九千岁”。尽管此后一段时间内,二人仍会联名发布文告,但这种局面并未持久。在明确署期为“太平天国癸好三年新刻”(1853年)的《颁行诏书》版本中,杨秀清的列衔称号相较于早期修改本增加了多达二十八个字,而萧朝贵的名字连同其全部衔号却被完全删除。在定都天京后的杨秀清时代(1853-1856年),杨秀清又陆续增加了诸如“禾乃师”、“赎病主”、“劝慰师”、“圣神风”等具有极高宗教权威的头衔。反观萧朝贵,其“右弼又正军师”的基本头衔则保持了长达六年之久未曾改变(虽然曾与其他诸王一同被加封过“雨师”这类宗教称号)。

当萧朝贵最终从重伤中恢复过来时,以“天父”代言为核心的杨秀清独裁格局已然稳固成型。“天父”杨秀清在太平天国军民中的威望已经大大超越了“天兄”萧朝贵,“天兄”下凡的意义也被“天父”频繁显圣的光芒所淹没。作为“天父”代言人的杨秀清,在军民的普遍拥戴下,被推举至太平天国权力等级的顶峰。一场深刻却无声无息的政治权力重构,就这样在静默中完成了。

西王之死

水窦村之战后,萧朝贵确系身负重伤,丧失了参与政治决策、军事指挥和宗教活动(特别是代“天兄”传言)的能力。正是由于他的重伤乃至生命垂危,洪秀全才不得不完全倚重行事雷厉风行、处理事务干练,且拥有“天父”代言人这一至高无上宗教身份的杨秀清。永安封王时,天王授予东王节制诸王的绝对权力,固然是当时严峻军事形势的迫切需要(因为除了杨秀清和重伤濒危的萧朝贵,其他三位封王在资历、实力和宗教身份上都不具备统领全局、指挥全军的能力)。

对于原本已经一步步接近与杨秀清平起平坐地位的萧朝贵而言,这次重伤意味着他丧失了争取包高权力的机会,被动地退出了政治权力的核心圈。太平天国的权力格局,就在西王萧朝贵重伤后的第七天,经历了一场影响深远却表面静默的重大转变。

可以说,水窦村之战后萧朝贵的重伤,是导致“天兄”长期缄默和萧朝贵本人“失踪”的直接原因,也是引发太平天国权力格局剧变的导火索。同时,太平天国权力格局的根本性变化以及萧朝贵退出最高权力核心这一现实,反过来也成为“天兄”继续保持缄默、萧朝贵持续沉寂的关键因素。在身体机能开始恢复后的五个月甚至更长的时间里,面对既定的权力现实,萧朝贵及其“天兄”代言人身份,只能以持续的沉寂和缄默,无声地表达着其内心的无奈、不满乃至抗议。直到他决心再次统领前军,为太平天国开疆拓土、再建功勋之时,萧朝贵才重新出现在世人的视野中。

然而,“天兄”似乎并未眷顾他的代言人:萧朝贵奇迹般地恢复健康后,又如同神话般迅速地战死在长沙城下。

即使恢复了健康,萧朝贵及其“天兄”代言人身份,在杨秀清“天父”独裁已成定局、威信日隆的背景下,已失去了往日的影响力。面对现实,萧朝贵选择了长达五个月的持续沉寂,这既是无奈,也隐含不满。直到他主动请缨奇袭长沙,才重新出现在战场,但不久即在长沙城下战死。

关于萧朝贵之死及其消息公开的过程,史料记载存在差异:咸丰二年八月二十二日,来自郴州、永兴的太平军先锋援军抵达长沙外围。清方大员罗绕典奏报称:“二十二日查探柳(郴)州大股贼匪由醴陵路缘山来省。”这支队伍与先前抵达的曾水源部会合,与清军秦定三、和春等部在仰天湖一带发生激战。永兴援军是接到曾水源等的报告后奉命增援长沙的,他们的到来使得曾水源等人对萧朝贵真实伤情的封锁开始松动。因此,一些被清军俘获的太平军士兵误以为萧朝贵是在八月二十二日这场战斗中负伤的。

然而,当时萧朝贵死亡的消息尚未公开,这些被俘者仍供称萧“伤重未愈”,罗绕典在九月初三日也据此上奏朝廷。另据《张制军年谱》记载:“讯生擒贼党罗五等,知伪西王萧朝贵已于九月初二日攻城时击毙。”罗五等人是在十月十九日太平军最终撤围长沙之后才被清军俘获的。九月初一日前后,洪秀全、杨秀清亲率太平军主力部队抵达长沙。

九月初二日,太平军即出动六七千人,“由妙高峰绕到浏阳门外校场,分三路进扑各营”,发动了校场会战,结果被清军秦定三、江忠源等部击败,损失四五百人。罗五等人据此认定萧朝贵死于九月初二日的校场会战中。清方大员张亮基奏称:“贼窜之后,复拿获贼党罗五、姜华帼、余洸政、刘仁有、李新三、邹德明等六犯,逐一隔一别讯诘,佥供萧潮溃(朝贵)实已中炮毙命。该犯罗五等曾眼同殡殓,尸首现埋老龙潭地方。”

由此可见,在九月初二日校场会战之后,萧朝贵的死讯在太平军内部已不再是秘密。不了解内情的罗五等六人,可能将洪秀全为萧朝贵公开举行的隆重悼念仪式,误解为是正式的殡殓过程。另一位清方重臣骆秉章在其自订年谱中记载:“八月,萧朝贵因伤身死,郴州贼首洪秀全等群集长沙。”他认定萧朝贵因伤身死的具体日期发生在八月,并将此事与洪秀全等主力抵达长沙的时间点联系起来记载。