纽约法拉盛实录:无证移民,跟移民局玩猫鼠游戏

2025-07-05 03:26:39 · chineseheadlinenews.com · 来源: H博士

|本文独家发布于腾讯新闻

01:川普的纽约?

2025年6月,我时隔八年重返美国。我怀着一丝不安穿越边检,踏上地铁,从JFK机场驶向皇后区,再到东河彼岸那座夹在曼哈顿与长岛之间的罗斯福岛。列车缓缓驶出以加勒比移民群体著称的皇后区腹地牙买加站,车厢内乘客的肤色随着方向的改变也悄然“漂白”,仿佛财富的重力场正重新安排着城市的色谱。

地铁站墙上贴满“你需要找律师吗?”的英语与西语双语广告,朋友笑言这正是美国诉讼社会的缩影。这些广告往往是针对移民、工薪阶层、边缘群体或法律意识较弱的群体。他们可能涉及家庭、移民、工伤、房屋租赁等法律纠纷,但无力聘请大律所,因此成为街头法律服务的主要目标。在一个权利高度制度化的国家,个体的生存必须通过法律战斗获得,而这场“战斗”早已被商品逻辑渗透:人人都需要打官司,但并不是人人都懂法和能够负担高额的诉讼成本。

从时代广场下车,一路行经帝国大厦与喧嚣不止的广告牌,满眼尽是AI、云科技与“成为你想成为的一切”的资本幻象。33岁的民主党黑马,左翼民主党人,民族社会主义者马姆达尼的市长竞选海报,在Sojourner Truth(美国著名早期妇女权益运动与废奴主义人物)的演讲语录旁边赫然出现。

我想起伦敦的朋友们,尤其是那些对纽约充满浪漫想象的少数族裔移民后代:他们眼中,纽约是一个不问出处、只看未来的梦想剧场,正如Alicia Keys 的《帝国之心》歌词里唱的那样:“梦想由混凝土筑成,让你无所不能。现在你到达纽约,街区让你焕然一新,霓虹让你热血沸腾。”

但纽约的另一面也在第五大道的金光闪闪之间,气势恢宏的政府大楼之间露出爪牙。川普对其发出逮捕威胁,声称如果马姆达尼阻碍美国移民与海关执法局(ICE)打击非法移民的行动,他将被逮捕,被调查其是否为“合法移民”的后代,并且声称有可能会扣押纽约市的联邦资金——这到底是谁主导的纽约?是属于谁的美国?

我带着这个问题,走进了曼哈顿中心的川普大厦。

洛杉矶的街头刚爆发大规模反川普游行,新闻中充斥着暴力、冲突与警戒,而大厦门前虽然聚满NYPD警车,我却轻松穿行其间,未曾遭遇任何阻拦。川普大厦更像一座时代剧场的奇观展览馆。西班牙游客与我并肩自拍留念,我们仿佛只是偶遇的探险和猎奇者。

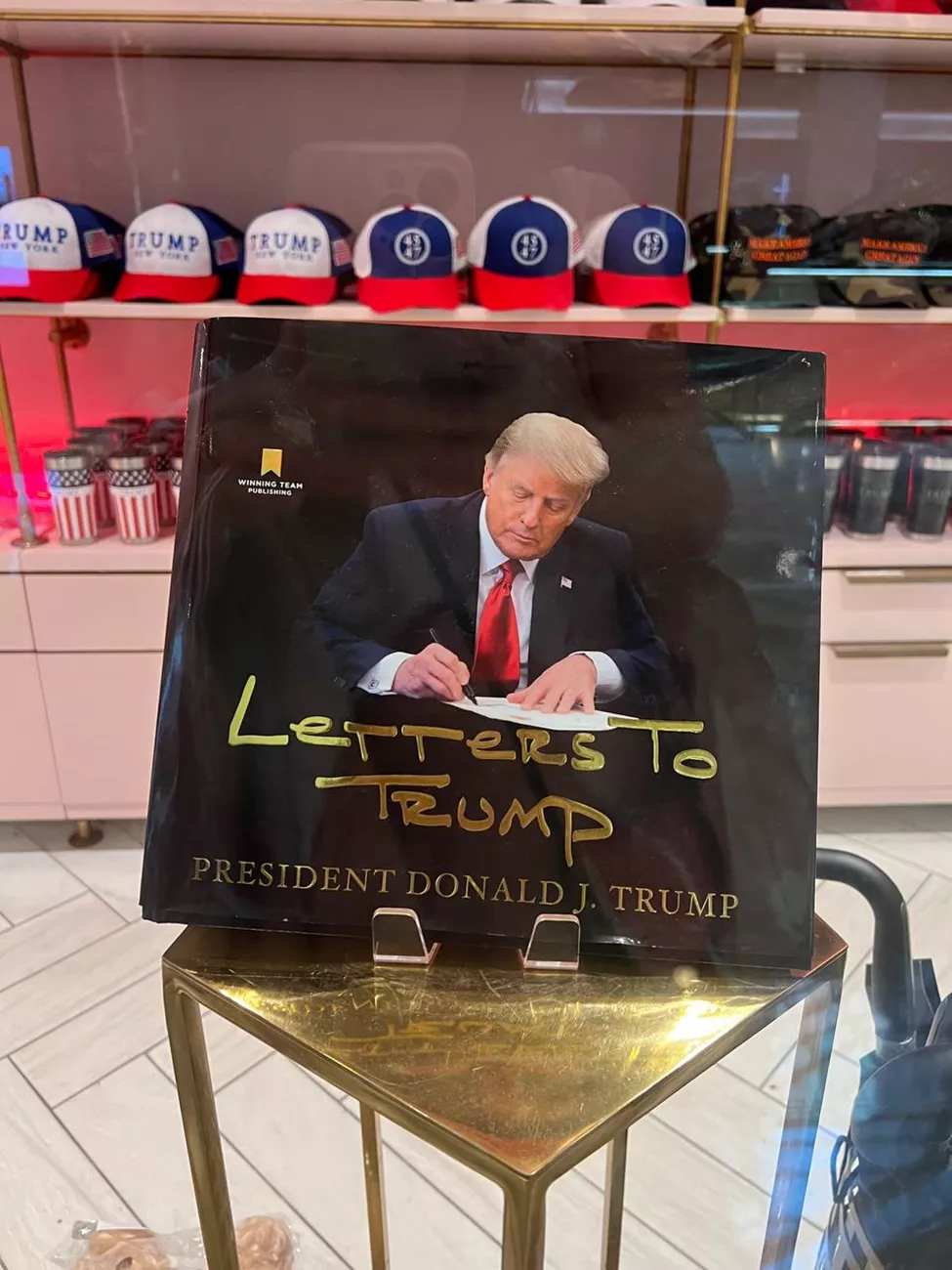

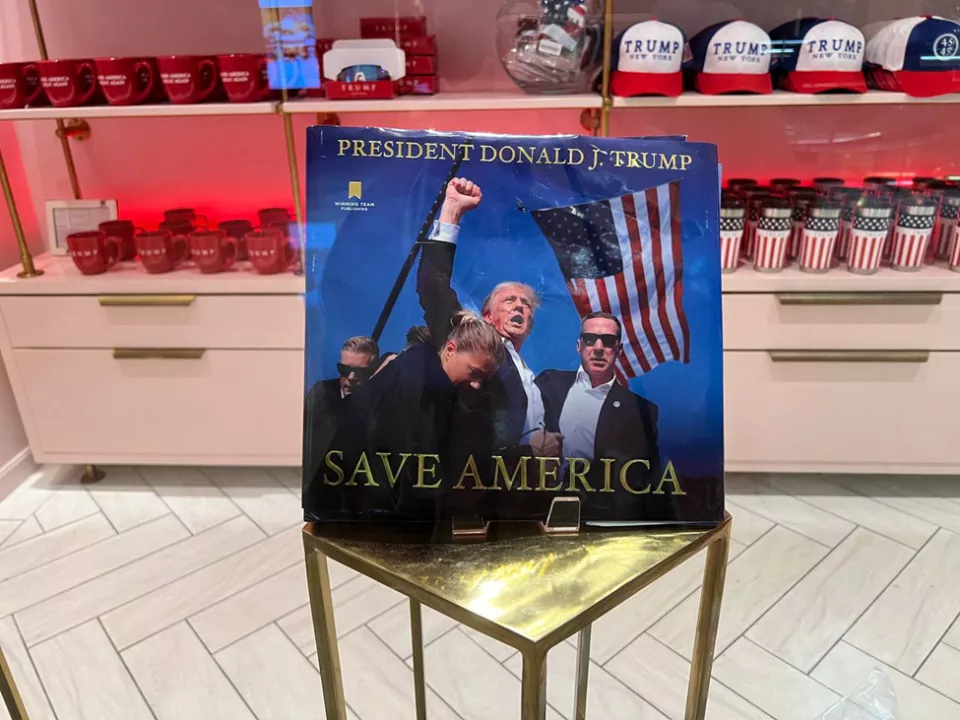

从镶金的墙面到MAGA的帽子,从“子弹擦耳而过”的英雄照到琳琅满目的45/47号(象征着他是第45和47届美国总统)纪念章,这里每一寸空间都在展示一个男性自我膨胀的写照。我那天只是一时兴起前往川普大厦,却恰好穿着中式新改良旗袍,这一巧合像是刻意为了展现我的身份叙事。站在这金碧辉煌的殿堂中,我既像一个局外人,又像这个跨太平洋帝国膨胀庆典中,临时来给他撑场面的演员。我照例像个游客那样拍照打卡,却不舍得为这个“已经富可敌国的男人”的周边纪念品商店多花一分钱。

走出大厦几个街区,街角便转瞬切换为另一场景:洛克菲勒中心飘扬着无数彩虹旗。阳光晴好,广场上放着Riptide。这是由澳大利亚创作歌手Vance Joy演唱的一首流行民谣曲,以其轻快的尤克里里节奏和略带忧郁的歌词走红全球,尤其在2013–2015年间风靡美国的独立流行圈。这首歌所代表的文化氛围却与“纽约自由派”(New York liberalism)之间有一种间接而微妙的共鸣。歌中主角“害怕看牙和黑夜”体现出一种近乎青少年的脆弱和不安。这种“软弱中的真实”正是纽约自由派文化在艺术作品中常见的特质:强调内心戏与情绪细腻,反英雄主义、反刚性男子气概。

望着整整一广场的彩虹旗,我忍不住想到网上那个笑谈:“川普和马斯克在彩虹月分手”。(彩虹是LGBTQ+社群的象征,代表多元性別认同和性倾向,而6月正是LGBT骄傲月)

2025年6月6日,美国弗吉尼亚州阿灵顿的罗纳德·里根华盛顿国家机场内,一家商店展示了一张刊登美国总统唐纳德·川普与埃隆·马斯克的报纸头版。路透社记者卡洛斯·巴里亚摄。

02:法拉盛:在边缘中滞留的真实华人移民人生

离开繁华曼哈顿的中心第五大道,我坐地铁一路向东,返回了纽约皇后区的法拉盛。这里被称为“第二个唐人街”,但与曼哈顿老唐人街不同,这里不是观光胜地,更像是一个被时间遗忘的角落。

一出地铁站,空气混杂着油烟、垃圾和潮湿的气味,街边是琳琅满目的中餐馆、理发店、小超市和宗教中心,招牌密密麻麻地叠在一起,一半是简体中文,一半是草率的英文翻译。人行道狭窄,行人拥挤,西班牙语和各式中文的吆喝声此起彼伏,整个街区仿佛在无序中挣扎地维持着运转。

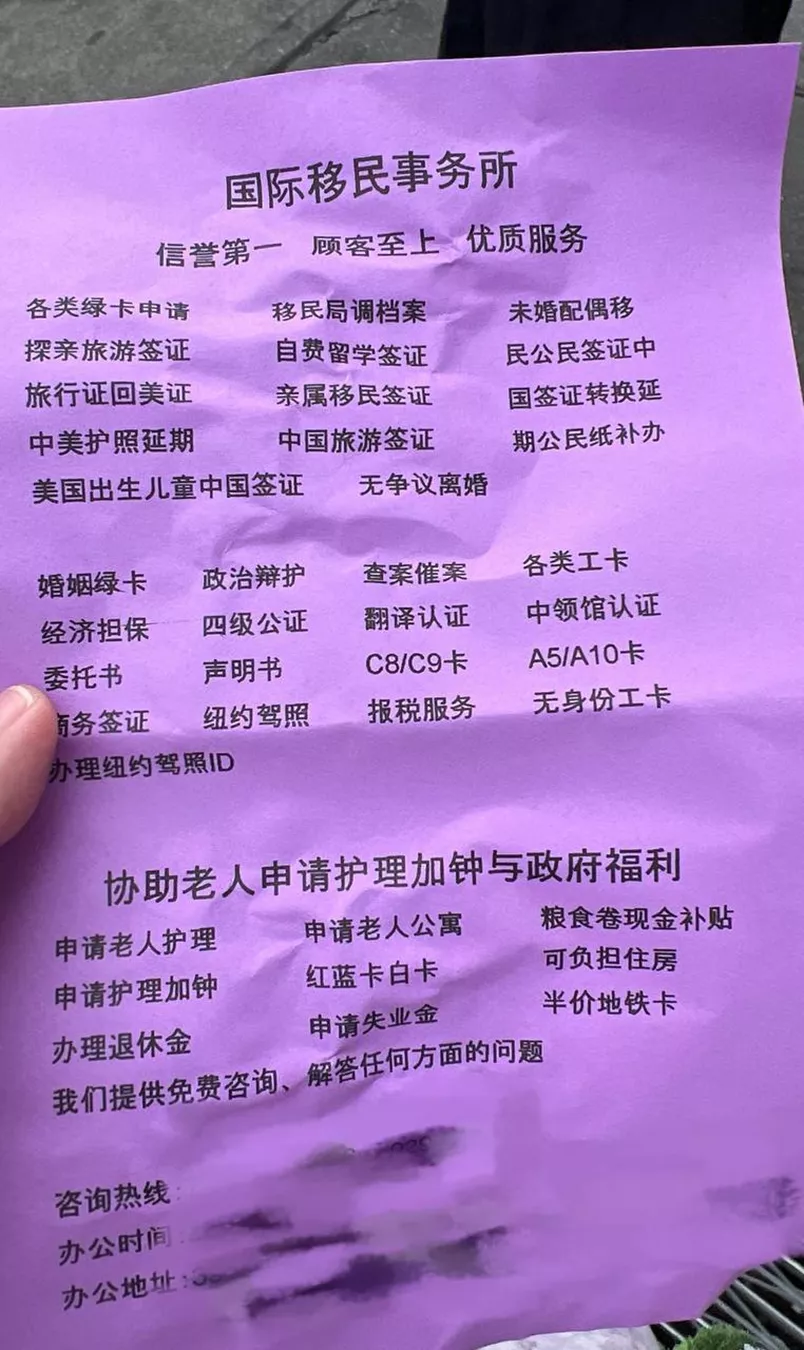

跟着我找到的熟人,在法拉盛,我得以窥见另一种“美国现实”:不属于第五大道的奢侈品在临界展柜里堆得琳琅满目的世界,也不在国际组织的会议室里被谈论。这些生活在法拉盛的人,有不少是“黑在美国”的无证移民,也有刚刚申请庇护还在等待身份结果的打工者。有从广东福建等地偷渡来的中年人,也有在快餐店、美甲店辛苦维持生计的年轻人。更有一些人根本说不好中文,他们是在缅甸、马来西亚或者非洲的唐人社群长大的,被人蛇集团兜售了一个“美国梦”,又被现实困在这里的移民灰色地带。

在法拉盛一个看似中产的社区里,乔治式建筑中挤满了申请庇护留美的劳工。五六个房间加起来住了二十多个人,他们共用着一个卫生间,而卫生间的垃圾桶里堆满了带血的卫生巾,洗手台上的肥皂也滑得几乎握不住——这景象给我带来不小的视觉冲击。

笔者摄自纽约皇后区法拉盛唐人街

在这个街区里,他们许多人住在同一栋楼里、共用一个厨房和厕所,彼此之间没有过多的交流,大概是因为每个人都背负着和移民局进行猫鼠游戏的包袱。街角的小旅馆里,一间房住着四五个成年男性,大家轮班上夜工。这样的现实,与主流媒体上关于“移民争取自由”或“多元文化融合”的乐观叙事相去甚远。

川普政府要驱逐的,就是这些人——没有合法身份、靠着劳力和忍耐和把美国当成最后一根救命稻草的,在城市和移民局和国籍国政府斡旋的人。

我站在街头,竟然看到一个穿着黄色美团外卖制服的小伙子,站在便利店门口狼吞虎咽地吃面包,眼神躲闪,神情却没有疲惫,甚至有一种在“新大陆”生龙活虎的感觉。也许他已经拿到了绿卡,也许他认为这是一条充满了希望的道路。他,或者过去的他,和所谓“合法移民”间,可能只差一个签证,一个护照,一张纸上的“合法”身份,但过的是两种完全不同的生活。

在第五大道,我看到的是耀武扬威和金碧辉煌的川普大厦;在法拉盛,我看到的是沉默,狡黠和忍耐。两种“美国”,在短短几日之间并列出现,让我这个在异国漂泊的学者感受到一种深深的撕裂感:在异国,我也是一个“移民”,但我享有的是“合法性”带来的流动自由和言论空间,而他们,躲在夹缝中活着,一方面是辛苦,另一方面却是甘之如饴。

移民史研究缺少对他们的记述,但在法律和道德灰色地带里,随处扎根便可顽强野蛮生长的移民故事,注定也只能尘封在灰色的角落里——直到有一天,当这个群体的画像,以及围绕他们的叙事,被作为服务于某种政治动员话术时,他们走入大众的视野。

或许,这一切正是纽约的魅力与病灶所在。它既是全球资本主义的图腾,也是反叛文化的热炉;既是许多人移民梦的庇护所,又是种族分层最精密的机器。联想到强有力新市长竞选人的左倾任命、民主党的激进路线、保守主义的阴魂不散,当川普在中期选举之前,通过泛安全化的危机“例外状态”进一步使美国政治两极化,自由派是否也在试图以更加激进的姿态对其进行“纠偏”?

纽约没有答案。但它就是这样,用无数交织的象征符号和斗争叙事逼迫你思考:无论是消费者、纳税人,是抵抗者,还是别的什么角色,与这座城市有着怎样的羁绊,我们都是这场盛大荒谬剧中不自知的演员。