他深受毛主席的信任,被称为主席的“大管家”

2025-07-02 07:25:26 · chineseheadlinenews.com · 来源: 水煮历史

1948年西柏坡的一个窑洞里,毛泽东主席的面前站着一位身着中山装的男人,这是主席正在面试秘书。

面对毛主席提出:“到我这里工作有什么想法”的问题,这位年轻人眼神坚定地回答道:“不求无功,但求无过。”

他便是后来被人们誉为毛泽东的五大秘书之一的田家英。

从西柏坡窑洞里的读书人到开国后国家主席的政治秘书,田家英在工作中始终奉行着自己在主席面前说下的这八个字······

身处黑暗,却不放弃追寻光明的斗志

田家英三岁时父亲就意外去世了,这时的田家英的上面已经有了一个哥哥和四个姐姐,家里面的重担全部落在了可怜的母亲身上。靠着经营父亲留下来的小药店,全家人才能勉强度日。

这天田家英的母亲领着五岁的田家英从河边回家,快到家时母亲发现身边的田家英不见了,急得立马回头去寻,找到田家英时,他正趴在一座房子的门槛前,伸头向里望着。

这间屋子是镇上的私塾,屋里是朗朗的读书声,看着儿子渴望的眼神,母亲伤感的思绪中夹杂着一丝喜悦。

如果丈夫还在世的话肯定会支持小儿子读书的,田家英的母亲不顾大儿子与大儿媳的反对,毅然决然地将田家英送进了学堂。

天资聪颖的田家英在读书方面展现了异于常人的天赋,老师教的《三字经》,《千字文》每每是田家英第一个完成背诵。

田家英最快乐的时光就是放学坐在母亲的腿上,向母亲朗诵着自己在学校里学的新诗词,母亲虽然不识字,但听着田家英诵读时的朗朗上口,母亲也开心地笑了。

母子坐在屋檐下分享喜悦的画面没有一直定格下去,母亲在田家英九岁时不幸离世,田家英正沉浸在失去母亲的悲伤中时,哥哥嫂子又给了他一个晴天霹雳。

原本不同意田家英的哥哥嫂子在母亲生前只敢发几句牢骚,但田家英失去依靠后,哥哥嫂子便强制将田家英退学了,让田家英成为药店里的一名童工。

上帝为你关上门,必定会为你打开一扇窗,田家英学堂里同学的父亲徐昌文得知田家英的遭遇,十分珍惜田家英的读书之才,便时常约他到家中进行交谈。

在交谈中得知田家英拥有一个想要成为作家的远大抱负,这让徐昌文更加坚定了培养田家英的决心。

虽然不能上学,但不妨碍田家英获取知识,徐昌文将家中的藏书尽数对田家英开放,每当田家英对书中的知识有困惑时,徐昌文便一句一字地向田家英讲解困惑。

徐昌文还经常向田家英讲述鲁迅,郭沫若等文人墨客的事迹,激发田家英对文学的向往。

由于哥哥嫂子的强硬监管,田家英没有太多外出时间供自己在徐昌文的家中读书,每每读得兴起时便忘记了时间,回去总少不了哥哥的打骂,嫂子的责罚。

但田家英的心里却依旧想着白天书中的内容。

徐昌文见到田家英因读书忘却了时间而被体罚的状况,便告诉田家英可以将书带回家去看。

将书带回自己卧室的田家英更加废寝忘食了,田家英的卧室仅仅是一张木板,一套桌凳组成的,嫂子不允许田家英在卧室点灯用火。

心中有书籍,遍地是书房,刻苦的田家英墙壁上挖了一个小孔,让街上微弱的街灯透过一丝光亮,在这个阴暗冰冷的房间里,那一丝微光便成为了田家英的所有希望。

环境的简陋没有阻止田家英学习的步伐,十三岁时,田家英就已经读完了许昌文家中的书籍,从古典小说到唐诗宋词,从历史通鉴到现代文集,书籍就是田家英快乐的源泉。

越长大,田家英内心对成为作家的渴望就越强烈,不仅是为了那微薄的稿费,更是为了完成自己少年时的梦想。

“我没有快乐,我是用自己的眼泪给自己灌溉。忧郁的孩子,你是苦难与煎熬?是的,我是夜之子,在困难与煎熬里,在血和唾液里,在恐怖和黑暗里,我成长起来。”这是田家英的创作,更是他自我遭遇的写照。

随着田家英的作品逐渐被各大出版社所接纳,田家英不用再担心自己的生存命运被哥哥嫂子攥在手里,田家英走出了那个困住他本该快乐童年的牢笼,开始踏上了自己的求学之路。

田家英自学完成了小学课程,顺利考上了初中,回到久违的学堂,雄鹰开始了他的振翅翱翔。

田家英频繁出入学校图书馆,同学吃喝玩乐的时间里,图书馆里始终有一个埋头于书本间的少年,也是这段时间,田家英也逐渐接受到了新文化思想的熏陶。

1937年七七事变爆发,田家英随同学们一起走上街头游行呐喊,呼吁政府人民拿起手中的武器对抗外来侵略者,守卫家园。

游行过后的田家英却因校方定罪为号召社会不良运动而被开除,田家英看透了这个满目疮痍的旧社会,决定效仿鲁迅用自己手中的“笔刀”,割下旧社会的毒瘤。

通过毛泽东面试,成为毛岸英老师

1937年,在好友李富春与王若飞的推荐下,田家英躲避了特务的抓捕,跨越了7000多华里的距离,辗转了半个中国,来到了革命圣地——延安。

在寻找光明的路上,田家英不忘以笔唤醒民族斗争的使命,先后创作了《激光》《怀恋》《手》等期刊散文。

他号召有志青年们虽身处黑暗,但也不应该放弃追寻光明的权力,至此田家英的文学名声在学术界已小有成就。

1944年,来到延安的田家英感受到了那片土地上从未拥有的惬意,这里的人拥有坚定的信仰和反抗压迫的斗志,每个人的思想是那样的统一,这里的生活感染了田家英。

于是次年,田家英决定参加中国共产党,成为光荣中的一员。

1948年,解放战争进入末尾,暂住在西柏坡的毛泽东主席每天要处理的公务多如牛毛,组织便打算为主席寻找一位秘书以减轻主席的负担。

文采飞扬、年轻干练的田家英被推荐到了主席面前,因此有了之前“不求无功,但求无过”的面试情景,虽然回答得很平常,但田家英顺利通过毛主席的初试。

复试中拟写电文,田家英也是中规中矩地通过,最终26岁的田家英踏上了陪伴主席18年的秘书之路。

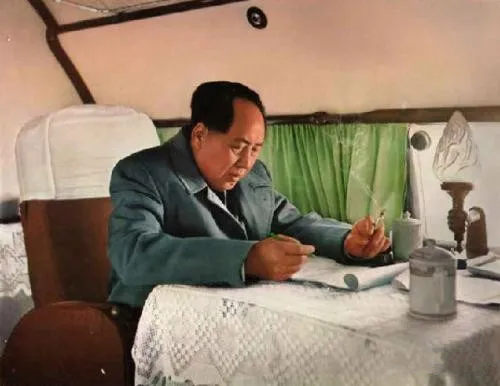

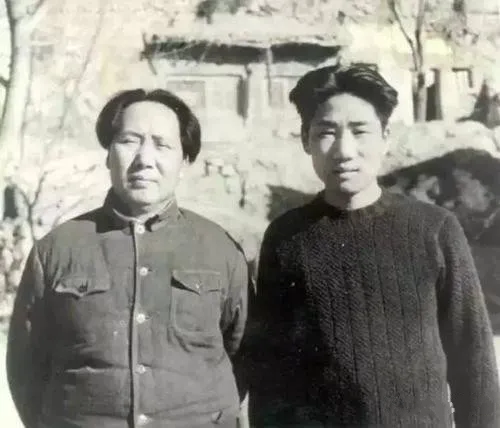

田家英(左)与毛泽东在广州

担任秘书的前期,毛主席对田家英多次进行考核与训练,他让田家英去东北地区进行实地考察,却不告诉田家英考察的目的与内容,带着困惑的田家英踏上了东北的土地上。

这时的东北刚刚解放,百废待兴,工业,农业生产都由于战争被迫中断了,还没有人进行系统地组织。

田家英心里了然了,原来主席是让自己考察东北解放后的城市管理状况,我军主要根据地都在农村,目前国共内战即将结束,毛主席是在为下一步我党治理城市思考对策。

田家英实地走访了东北的工业区,制造业与农业生产区,深入各家各户中了解情况,作了一份详细的问卷调查。

回到西柏坡,田家英将自己此行的所见、所闻、所想如实地向毛主席作了汇报,从经济到教育,从政府到人民,事无巨细都向主席一一说明。

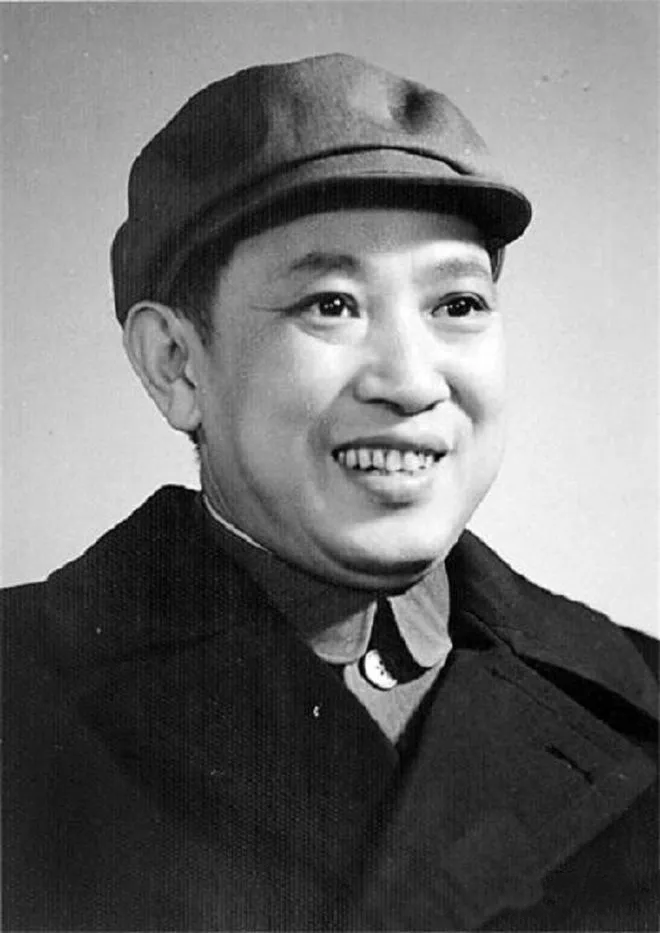

田家英

看着手中的汇报,主席频频点头,主席对田家英这次的考察很满意,尤其是能抓住自己内心所想。

毛主席自此以后放心地将重要的事交给田家英去处理,例如自己的钱财、书信等,田家英也被人们称为主席的“大管家”。

1949年1月30日,斯大林特使米高扬访问秘密访问西柏坡,此次代表了苏联与中国的会晤是极为机密的。

而田家英则被主席委派担任记录会议的重要任务,这也是田家英第一次执行重要任务。

从接待到会谈,田家英时刻注意着会谈的重要内容,手中的笔在纸上飞快地划动着,会议结束后,田家英立马赶回自己的办公室将会议纪要整理出来。

第二天毛主席就拿到了会议纪要,这次任务的完成质量引得了毛主席对这位秘书的高度赞赏。

让田家英最感动的事情莫过于主席对自己的信任,最信任的事莫过于主席让田家英成为毛岸英的老师。

毛岸英是毛泽东与杨开慧所生的孩子,母亲杨开慧牺牲之后,1936年,毛岸英被安排到苏联学习。

1946年,毛岸英从苏联学成归来,由于毛岸英的童年在躲躲藏藏中度过的,没有接受多少中国文化的教育,毛泽东便想为儿子寻一名老师,思来想去发现田家英最为合适。20岁的田家英便能写出慷慨激昂的文章,而且对中国的古史、文化都极为了解,让田家英当毛岸英的老师,再合适不过了。

主席将田家英叫到身边询问道:“岸英从小就缺乏国文教育,我想请你当他的国文老师,教教他诗词与历史,这不是命令,仅仅是我个人的请求。”

田家英没想到主席竟然将教育毛岸英的重任交给自己,这是对自己文化底蕴的认可,田家英当即答应了。

于是两个年龄相仿的人,田家英与毛岸英便成为了师生的关系,田家英也没有大摆老师的谱,相比较师生,他们更像一对朋友。

田家英将自己所学所知倾囊相授,毛岸英也会给田家英讲述自己在苏联的有趣事情和一些国外文化。

在西柏坡里,处处留下了二“英”的身影,在接待特使米高扬时,师生二人同时参与了这次高级会议,一人任翻译,一人任秘书,二者皆成为了青年中的翘楚。

为国为民的好秘书

1956年,经中共中央政治局常委同意,中央下发了中共中央主席的五大秘书任命文件。

其中田家英任主席的日常秘书,成为主席的五大秘书之一这件事,是田家英回忆录中提到最自豪的一件事。

从起惭棠件,处理信访,下乡调查再到保管存折,这些都是田家英的日常工作。有时候很小的一件事,在田家英心中都是一件要立马执行的大事。

有一次田家英刚准备睡觉,这时机要员为田家英送来三封内容相同的信,信中是让他查寻:“雪满山中高士卧,月明林下美人来。”的出处。

田家英知道主席最近在创作新的诗词,便立马重新披上衣服来到自己的小型图书馆。

田家英喜欢清朝的历史,所以在西柏坡时就开始收集明清两朝的历史书籍,从走出西柏坡的十架书籍到现在已经有了一件屋子的规模,主席知道田家英有收集书籍的习惯,所以才会让他为自己找诗。

凭借浓厚的文化底蕴和丰富的藏书,田家英很快就找到了那首诗的出处,从书架上抽出那本书亲自送到了主席的书房,主席称他为自己文学上的知己。

作为主席的日常秘书,田家英要搬进中南海,田家英每天陪在主席身边的时间要比其他四个人多,这也因此让田家英对毛主席有了更多了解的机会。

田家英发现主席与自己拥有很多共同爱好,比如收集古诗词书籍。

田家英对收集古诗词可谓是如痴如醉,一有时间就跑到北京古玩摊上去收集古书,每每人们在中南海办公室找不到田家英时,便派人去古玩摊上去寻。

果不其然,田家英正蹲在一个小摊边与摊主讨价还价,争得面红耳赤,很难想象这是国家主席的秘书。

在主席身边工作,田家英时刻牢记自己的任务与使命,主席一直很注重基层人民的需求,因此命令田家英要将人民的来信统一集中起来,每天在某一固定时间段呈给主席浏览。

一次田家英在发现一封信件是来自主席的母校湖南一师,寄件人是主席求学时的数学老师的儿媳,信中讲述道自家家境十分拮据,孩子都吃不上一口饱饭。

这本是一封简简单单反映生活贫困的信件,未涉及到重大政治问题,但田家英没有将此视为一件小事,在当天就将该信呈送到了主席面前。

主席对人民的来信必定是仔细阅读,并且亲自写信回复,有一次主席在田家英的办公桌上发现了自己几天前就让他寄出去的信件。

主席以为田家英没有重视这件事,于是勃然大怒地叫来了田家英,训斥道为什么不及时把信件发送出去。

田家英连忙解释到,主席的亲笔信件都要被收集记录,这是我党一笔珍贵的历史,每次主席的回信自己都会亲自抄写一份,发送复本信件,原版送到国家历史馆。

主席这才明白自己错怪了田家英,连忙向田家英道歉,并且对田家英的考虑周全作了高度赞赏。

田家英文采创作的高峰是参与撰写了毛主席中共八大的开幕词,毛主席自己本身就是一名文采飞扬的诗人,代笔这种事是主席最不喜欢的,但唯有中共八大开幕词这一次是例外。

田家英熬了一个通宵完成了这篇仅有两千字的创作,毛主席带着田家英的稿子完成了在中共八大地致开幕词,短短几分钟的开幕词被三十多次掌声打断。

休息时有人向毛主席请教这开幕词是谁写的,主席高兴地说到:“是我的秘书田家英,他可是一个有文采的作家。”

有过东北考察的成功,主席很喜欢派田家英赴全国各地调查,然后向自己反映各地的实际情况。

1961年,田家英赴浙江调查,看到浙江人民的疾苦,田家英在会议上慷慨演讲,以中央工作人员的身份向浙江人民们作了道歉,并且宣布共产党一定会让浙江人民过上好日子的保证。

田家英道:“每句话、每个行动、每项政策,都要符合人民的利益。”那一刻会场上的田家英仿佛又成为了那个拿起笔杆的战士。

毛主席为了发动和促进农业合作化的发展,派田家英回自己的家乡作调查,这是田家英第一次回到阔别数十年的家乡。

田家英

地方的领导得知中央下来一个大官,立马安排了大鱼大肉接待田家英。

田家英走进屋看见一大桌大鱼大肉转身就离开了,自己这次回乡是为了家乡人民谋幸福的,不是当家乡的“吸血虫”。

田家英走访自己家乡基层,与人民同吃同住,田家英亲自处分了平日里欺压乡里百姓的农业合作社社长,家乡的人民知道田家英是一个实事求是,体察民情的好官。

因此在双流县流传了鱼肉难留田家英,实事求是为百姓着想的美名。1966年,这位曾经凿壁学习的诗人,后来为国为民的主席秘书与世长辞,留下了一段传奇的一生供后人缅怀。