很多孩子在美本申请中,正在做无用功

2025-05-10 14:25:52 · chineseheadlinenews.com · 来源: 留学全知道

大量孩子在美本申请上在做无用功。

最常见的是,有些孩子的SAT和托福成绩明明已经达到顶尖名校录取门槛,但总担心不够高,而反复重考刷分,由此浪费了大量不必要的时间。

事情的真相是,哪怕是藤校,“SAT考到1540+就已经足够,托福考到113+以后就没有任何区别。”

还有市面上琳琅满目的夏校、科研、论文发表等,看上去非常高大上,孩子们花费几万、几十万本以为可以让自己的申请材料变得与众不同,但殊不知这类材料美国招生官最是反感。

小红书上有学生说自己的中介让自己花50W发论文

在不久前的一场直播中,三士渡教育创始人徐谭妥除了为我们梳理了今年美本申请新趋势外,还揭露了美本申请的众多真相与“内幕”。

现在美本爬藤来到了3.0时代,但很多家长的思想还在2.0、1.0打转。

01 美本选校,以数据出发

总体来看,今年的录取难度与往年持平,但有几个趋势,非常有意思。

首先有一点是,在一些在保守州、偏传统(偏右)的学校,中国学生的录取有所下降。比如德州奥斯汀与佛罗里达大学,在RD阶段减少了好几倍的录取。在往年它们还会有几十、上百个中国学生录取,但今年可能就录取了十几个,甚至跌到个位数,非常的夸张。

其次是,今年的RD比往年的整体难度有很大的提高,而且这个提高非常有趣。往年,我们的体感是ED会极大程度的提高你的录取芭率,EA基本不太会,但今年EA也在提高概率。

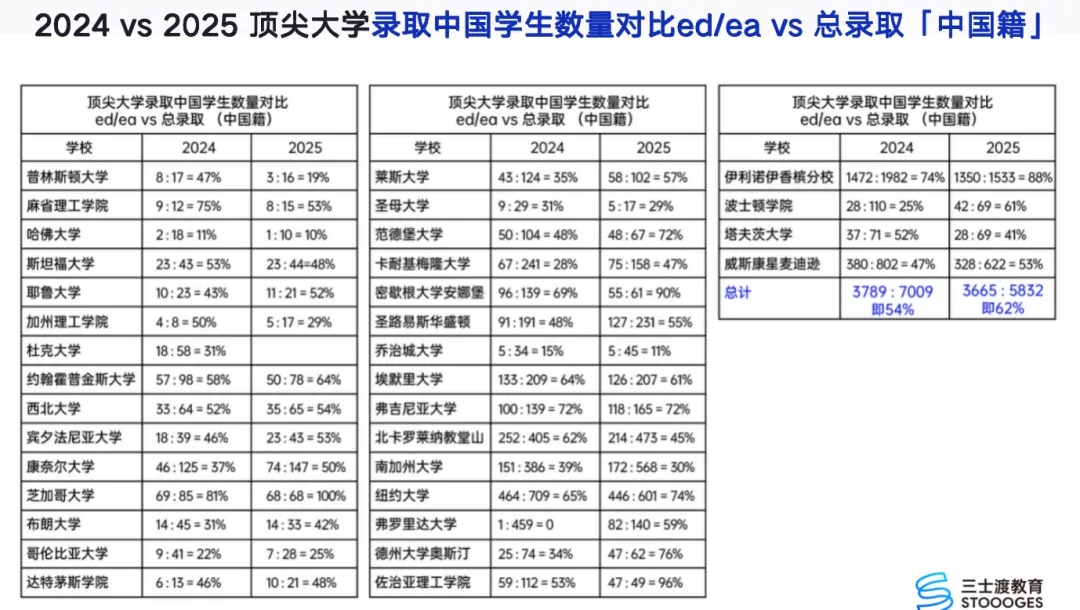

从下面这张表,我们可以看到中国学生ED/EA轮占总录取数据的具体情况,去年是54%,今年是62%。(数值越高,代表ED/EA轮发放了越多的offer)

可以看到头部大学依旧更倾向于在RD轮发放更多offer,比如普林斯顿从去年的47%下降到了19%,MIT从75%下降到了53%。申请大藤级别的学校,如果你不是把它当成梦校,那你其实并不一定非要在早申轮申请,因为录取芭率不会有一个特别大的变化。

但是,如果你申请一些非顶藤的学校,比如芝加哥、卡耐基梅隆、范德堡等,你就要勇敢地选择ED与EA它。从表中可以看到芝加哥大学在RD轮今年都不招人了,还有密歇根大学安娜、乔治亚理工等,这些学校的ED/EA的比例高达90%,96%,这都是非常值得关注的数据。

这意味着,ED的选择会变得越来越重要,因为在RD轮,有些大神学生是offer“刷子”,同时拿到多封录取,你ED上不了岸,留在RD轮跟这校琭fer“刷子”一起竞争,处境会非常艰难。

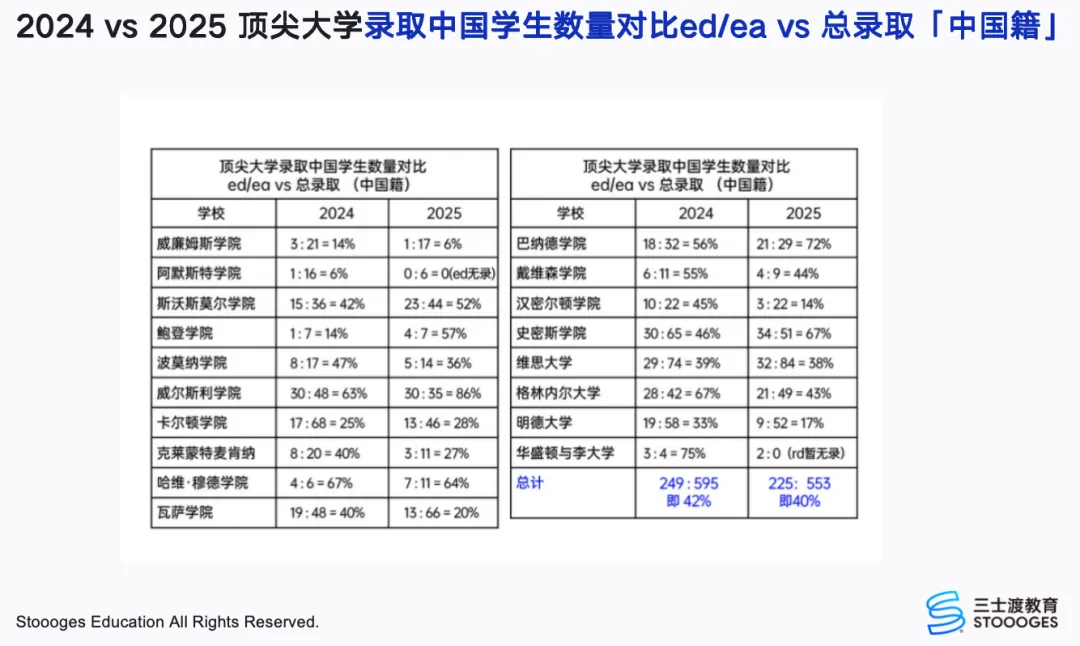

下面这张图是文理学院的数据,差别不算特别大。

如果把威廉姆斯与阿默斯特当做梦校的学生,你可以去ED它,但如果说你只是想把它当成一个提高自己录取芭率的一个申请策略,我觉得你大可不必去考虑ED。

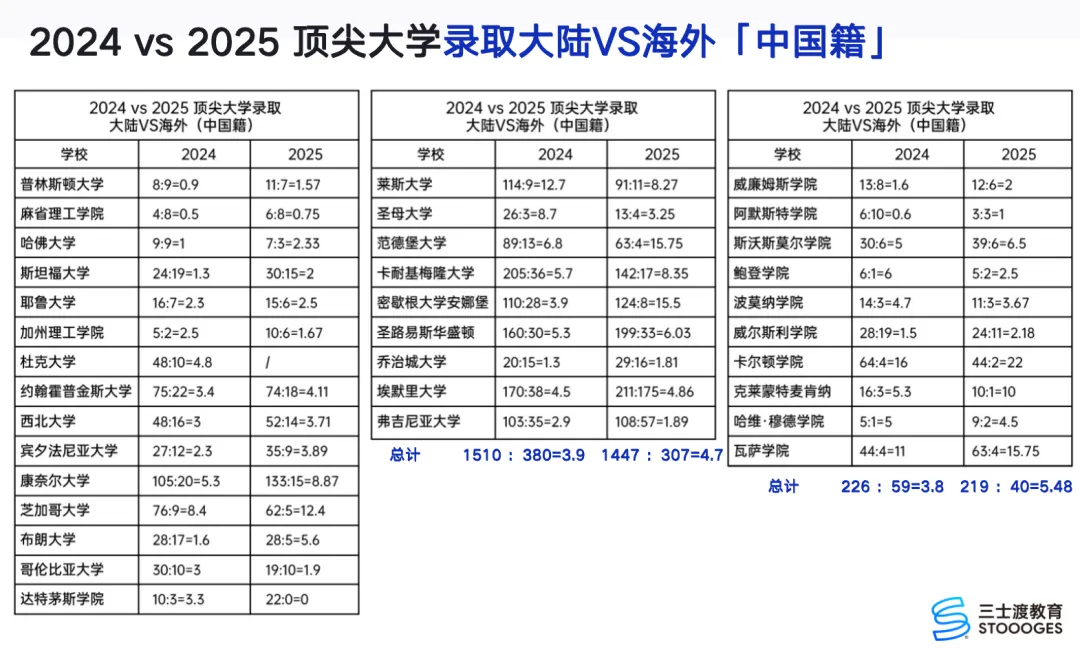

接下来这张图是大陆的学生VS海外学生的录取情况,通过这张图,我们可以判断哪些美国大学对大陆学生更青睐,哪些美国大学更喜欢录取美高的学生。

下图可以看到有一些比较夸张的数据,比如达特茅斯,今年录取的22个学生都是在美高读书的。

如果数值越高,意味着大学对大陆学生青睐度更高,反之亦然.

但有些学校,对大陆生比较友好,比如康奈尔从去年的5.3提高了8.87,还有芝加哥大学从去年的8.4变成了今年的12.4,这对大陆学生来说是一个福音。

不过这也很符合这两所大学给大家的印象,康奈尔和芝大是大众耳熟能详的比较喜欢大陆学生的学校,而且这两个学校有个特点,就是对二、三线城市的学校完全不歧视,不管你是来自一线城市的北师大实验还是二线城市的无锡一中,它都愿意把你的高中当成 target school,这一点也和它们自身的学风比较契合,它们比较注重学生的学术质量,而中国学生整体来说学术能力比较强,到了大学之后,基本上GPA能够碾压同班同学,而且中国学生总是最能听懂教授讲课的一群学生。

而像MIT、哥大就是人尽皆知的更喜欢招收美高学生的学校。MIT尤其爱招美高的女生,而它在中国大陆录取的学生要么是有体育特长,要么就是有IO系列的金牌银牌,或者是参加过1-2个像RSI这类顶尖夏令营,但是MIT从美高池子录取中国学生时,它的录取标准会有极大的降低。

再来说哥大,哥大地处纽约,它比较注重学生“四通八达”的social能力,它会比较担心大陆的学生无法很好融入校园和城市,所以它们也更倾向于招收美高生。

文理学院里面对大陆高中学生比较友好的有卡尔顿、斯沃斯莫尔,数值分别高达22与6.5,这也与我们对它们的刻板印象一致,这两所大学与芝加哥大学一样,它们的学生都比较淳朴,注重学生思维的深度。

结合数据,如果一个学生在排名第三的斯沃斯莫尔与排名第四的鲍登学院之间纠结,那么我们肯定推荐他去ED斯沃斯莫尔,因为斯沃斯莫尔每年录取的大陆学生有三十几个,而鲍登就录取蚌位数,而是都是那几个定点学校。

总结来说,如果你的目标是大藤或者是威廉姆斯、阿默斯特这类最头部的文理学院,你的目标越高,你会发现美高生越有优势,但是排名靠后的大学,相对来说,对大陆生更友好。背后逻辑之一是,那些非头部的大学,他们需要招收国际生让学校更好地运转下去,因为国际生的学费是本州学生的好几倍。

02 美本申请来到3.0时代

现在都说美本申请越来越“卷”,到底“卷”在哪里,这么多年来,美本申请发生了哪些变化?

实际上,随着留学的人数越来越多,美本申请也经历了三个时期的演化与变迁,如今美本申请步入了3.0时代,但遗憾的是,很多家庭仍然停留在2.0,甚至1.0时代。

在我二十多年前上大学时,那属于美本申请1.0的时代,因为当时去美国读本科的中国学生还非常少,在有些顶尖大学,中国学生甚至像“大熊猫”一样珍贵,因此中国身份本身就成了美国大学文化多样性的一部分,美国大学在招收中国学生时愿意降低标准。

当时SAT还没改革,满分是2400分,考到2200+基本能藤校保底。有一部分学生为了冲哈耶普斯麻,会有意识地利用身边资源开展课外活动。彼时学生能够参加模拟联合国、哈佛领袖峰会等项目,脸上会有无限荣耀,很明显,如今这些项目已经烂大街了。

1.0时代学生的需求,也滋生了一批背提机构的火爆。一些中介开始售卖“差异化”的课外活动机会,比如去非洲当志愿者、去毛里求斯给海龟刷背、去尼泊尔支教、去大熊猫保护基地参观等,但这些活动项目杂乱无章,基本上东一榔头,西一棒槌,看不出学生的真实热情,因此美本申请就逐渐来到了2.0时代。

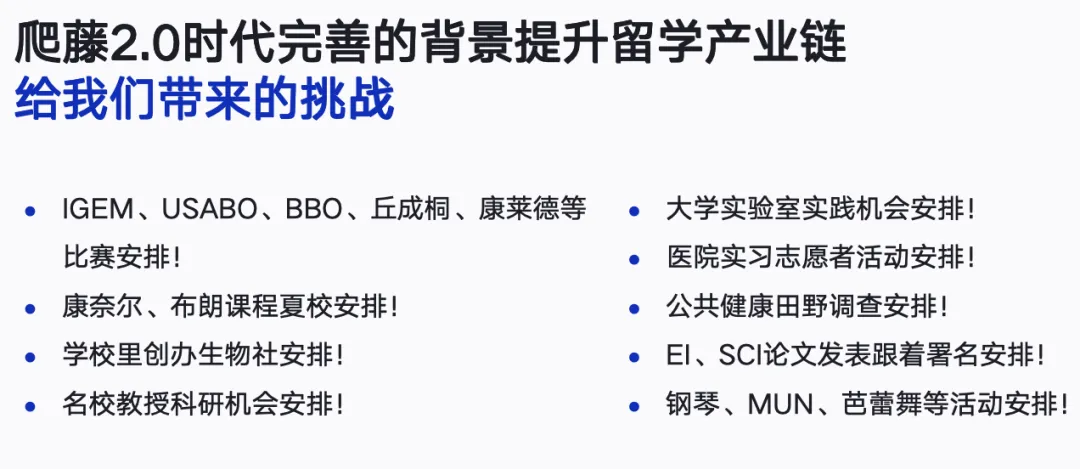

2.0时代下,很多人开始意识到美本申请需要有一个清晰的主线,然后围绕主线去打造自己的背景与人设。

比如,有同学喜欢哲学,那就去建一个哲学社或者哲学论坛,这是社会影响力与领导力的一部分。接着是夏校,如果厉害一点同学就去参加SSHI或者芝加哥的夏校,普通一点的就去布朗.......

2.0时代,很多学生像打卡一样去做活动

有了主线后,再稍微加一点其它的兴趣爱好,比如我既喜欢打球,我又喜欢音乐,钢琴练了十年。最后,我凑够了一个非常好看的简历,有十个能体现领导力的活动,还有五个奖项,如果这时你觉得你靠着这份“完美”简历就能吊打所有学生,那么你就比较天真了。因为你会发现,你身边几乎所有同学和你的简历都极为雷同。

再拿走生物方向的同学举例,如果你申请生物方向,你会发现大家都在参加竞赛、夏校,科研,实习、志愿者、发表论文等,所有人的材料变成了清一色的排列组合。我见到过的 IGEM拿金奖的学生人数比不拿奖学生的人数要多好几倍。

在1.0时代,以学术兴趣为主线还比较稀缺,但在2.0时代,以学术兴趣为主线的申请形象已经变成烂大街的东西了。当一项东西变成泛滥的“陈词滥调”时,它就不再被招生官额外照顾。

与此同时,由于如今很多竞赛、科研被爆出造假与作弊。无论数学AMC还是物理BPHO ,基本上很多同学都在参加,而且基本上80%可以买到答案。还包括一些看上去高端的科研,比如国内顶尖大学的教授带着你一起去做实验,基本上都是包装出来的。由此,招生官对我们产生了不信任危机,这使得很多奖项和科研的含金量都被重大稀释。

当美本申请来到如今的3.0时代时,我们就面临着三层危机亟待解决。

第一层危机就是审美疲劳。因为大家的申请材料都极为雷同,这时候我们要让招生官眼前一亮,一定要有一个记忆点,一项招生官从来没有见到过的东西,让你变得与众不同。

比如,我们的文书主题可以尽量深刻,有独特的人生阅历,有感人的故事去打动招生官。课外活动也尽量避免停留在一些传统的科研与竞赛上。

第二层危机是信任危机。为了解决这一危机我们需要寻找背书,这种背书可以是老师或者大学教授的强推(推荐信),以此对你的学术进行一个强有力的证明和背书。比如你参加了某一个知名夏校,夏校的老师对你的夸赞明显比其它同学更强烈、写得也更用心,这种推荐信就比较有说服力。与此同时,也要保证你的申请材料的原生感与一致性,不要让人觉得你的申请材料全是被机构包装出来。

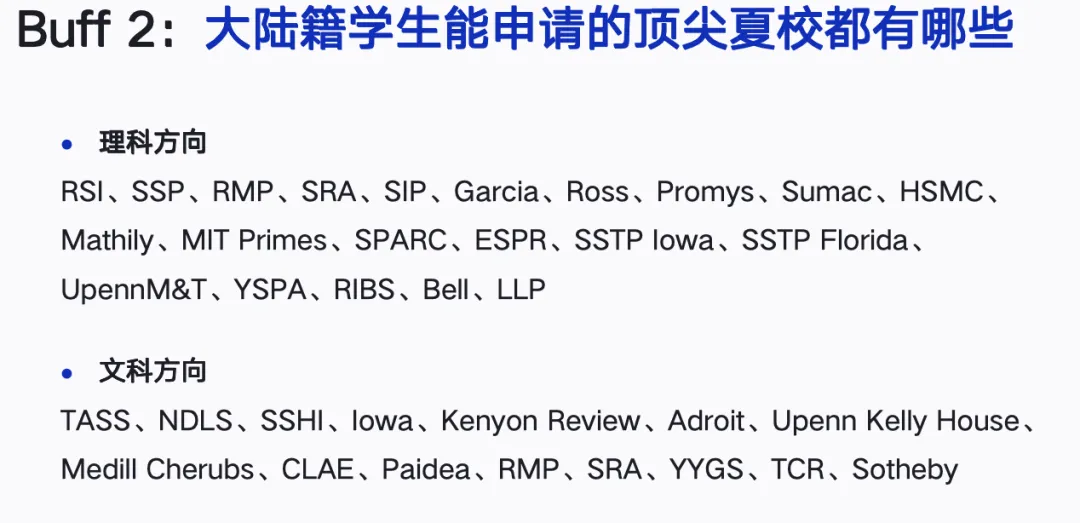

第三层是“水涨船高”的危机。当大家几乎人人手握金奖、银奖的时候,我们如何才能脱颖而出?这就需要我们去叠buff,或者参加一些中高难度的夏校,而不是打卡那种花钱就能买得到的夏校与奖项。

与此同时,美国每所大学的风格与招生倾向都是不同的,我们要做好school research,寻求自身与大学的匹配度。

03 宁可错过10个优秀申请者,也不能错录1位滥竽充数者

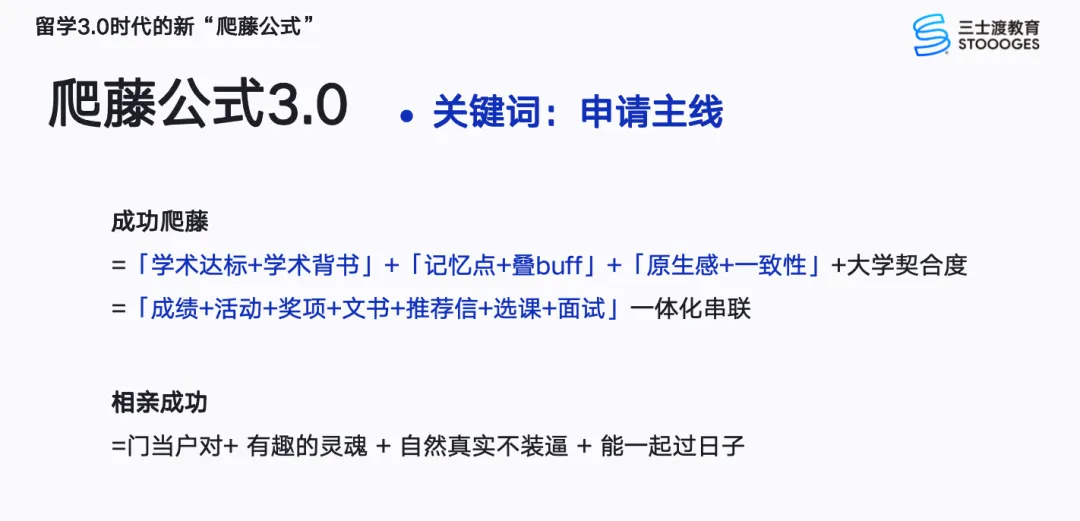

我其实比较反感用一种传统公式的思维去框住美本申请,但是同时我也意识到我们需要用一种公式化的方式去帮助大家更好地理解美本申请的本质。

因此,接下来我会重点讲讲爬藤3.0时代的申请逻辑。

如果把爬藤比作相亲,一场成功的相亲首先讲的就是门当户对,在美本申请里门当户对指的是学术要达到基本门槛以及有学术背书(证明学术是真实的)。

尽管很多人知道学术成绩很重要,但仍旧还有相当多的一部分人的认知存在一定偏差。

拿SAT举例,想要爬藤,SAT考到1540+真的够了,只要阅读是740+,数学扣二三十分是完全没有问题的。我们有SAT1490的学生进到斯坦福的,而且是普高生;也有SAT没有提交进入到斯坦福与耶鲁的;SAT1530进入到普林斯顿、耶鲁的也大有人在。很多大学招生官会告诉你,SAT1530、1540与SAT1570、1580没有本质的区别。

至于托福考到113之后也没有任何区别了,但是有一个点是你的口语单项最好在26分以上。我们知道的芝大,约翰霍普金斯、卡耐基梅隆都会关注你的口语分数,越是偏理工科的学校,它其实越关注你的口语单项分数。因为他们担心招收了那些只会做题的理工男,这些学生到学校后最后基本上会宅在宿舍里刷题,或者准备找工作。他们希望招收的理工男能够相互交流,促进学校的多元化。

除了标化外,校内成绩也很重要。当然,不同课程体系的学生,会有些微妙的不同。

如果你是IB的学生,你首先要知道的一点是保分的优先级要高于课程难度。这意味着IB学生不要盲目追求课程的难度,而是要把保分放在第一位。三士渡90%被大藤录取的学生的预估分为41分(满分42分),被中小藤录取的学生的预估分在40分左右。如果你觉得你的课程难度提高会牺牲你的分数,那么请勇敢地选择保分。

当然,我们也有39进西北,38进康奈尔的以及36进康奈尔艺术学院的,但这只是极少数案例。我遇到过一个学生,他们的英语老师坚持让他选English A 的HL,背后真相可能是如果这位学生不选English A 的HL就没人选了,学校这门课就开不下去了。如果你的英语实力没有那么强,可以选择SL,实力再弱一点甚至可以选English B。

总而言之,IB的保分是第一要义,你要记住任何的6分都比5分好看,任何的7分都比6分好看。因为招生官在看简历时,只有10-15分钟时间,你至少不要因为分数没达标,让招生官产生质疑,让他找到拒绝你的理由。

不过如果你英语不错,又想冲藤,English尽量选A,而且IB选课还要讲究文理均衡,不要全部都选理工科的数学、物理、化学,因为你既然都选IB课程了,招生官希望看到你在人文社科方面挑战你自己,你的HL至少要包含一门文科方向。

此外,你的申请主线科目要尽量选HL并且拿到7分,比如你的主线科目为历史,如果你只选SL就会显得比较假,你要确保你的选课与你的主线方向要有一致性。

如果你是国内的AP学生,从九年级开始,你的成绩单可以容错有1-2个B,但最好不要发生在11年级,当然这是藤校的录取标准,如果你的目标没有那么高,成绩门槛也会随之降低。

在选课上,AP的学生可以尽量多选AP课,但是其实不需要额外去课外参加AP考试。不过如果你考了十多门的AP都拿到5分,而且都是文科,这确实可以成为申请的一个重要抓手。但是如果你就考了七八门AP的理科,你想要impress招生官,招生官可能无动于衷。

我们有一门AP没考的进入到哈佛的学生,也有进入到MIT、耶鲁但就考了一门数学 calculus BC的学生,我们有大量的案例佐证AP没有那么大的意义。除非你是个学霸,你把考AP当成知识的探索,那么你就随便考,对普通人来说,AP考4门5分就已经达标,而且要记住文科AP的含金量要高于理科。

来自普高的学生,我倒比较推荐考AP来对自己进行学术背书。有些二三线城市的普高学生的成绩单招生官是不太相信的,如果这些学生没有其他更好的方式来为自己进行学术背书的话,考AP会是一个比较方便的方式。

如果你是美高的学生,那么你要在保GPA的前提下尽量选最有挑战性的课。所有招生官对外的表态都是课程的难度与你的GPA是同等重要的,如果非要选一个优先级,那么你要掌握一个平衡。

比如,你的成绩在年级前10%,在顶尖美高前10%和前8%差别不大,那么这时你要勇敢挑战自己,选斑难度的课。美国大学招生官在看到你选的都是高难度的课程后,他会将你的GPA默默加权,你的GPA含金量也会越高。

通常来说,如果你就读于顶尖美高(前15),想要申请大藤,你的年级排名要在10%-15%内;想要申请小藤,年级排名要在20%-25%内;想要申请美本前30,年级排名在50%以内即可。如果你就读的是非顶尖美高,那么尽量保证成绩单全A,可以有1-2个B的容错空间,但也尽量不要发生在11年级。

另外,今年还有个小趋势比较有意思,如果你的成绩在年级排名前三名,哪怕你是在很普通的学校,或者是在很一般的公立学校,但只要你的推荐信里面提到你是年级第一、第二、第三的学生,或者你的成绩单上有排名,这对你的申请非常有帮助。这意味着,有些学生,如果在顶尖美高年级排不到前15%,其实你去往美国一些二三线城市的非知名美高,并在学校里拿年级前几名,可能对你的申请帮助会更大一些。

在学术达标的同时,我们还需要学术背书。学术背书就牵扯到另一个概念——Target School。意思是,美国大学会对学生所在高中给予评级。比如斯坦福就明确指出会对学生的高中进行打分,分数越低,意味着高中的美誉度越高。狙桃们所知,除了斯坦福旁边的一些公立学校以及顶私会打1-2分外,其余大部分学校都会打3分。

如果你想申请藤校,但你的高中在过去没有一个藤校录取,这时候你更需要为你的学术进行背书。藤校有一个录取原则,就是宁可错过10个优秀申请者,也不能错录一位滥竽充数者。对于那些申请大藤的人来说,大学招生官其实随便抓阄就能录取中国最优秀的一群人。大藤从不缺优秀申请者,很多优秀的牛娃都要被他们拒绝。

法律上有一个概念叫疑罪从无,但美国大学申请是疑罪从有,一旦怀疑你了,你就大概率会被拒绝。为了让招生官相信你的材料是真实的,你就需要强有力的背书。比较经典的背书方式有:顶尖夏校、美国大学教授强推、10+门AP考试、第三方面试以及大藤校友面试、国际认证奖项、在线美高成绩等。

为什么顶尖夏校是很好的认证方式?因为它没法作弊,你得真人去参加,这个是没法包装的。

我们今年录斯坦福的学生,有两个参加了斯坦福的SSHI,一个连续两年参加了SUMaC,这两个夏校都是斯坦福自己家开设的,你想上斯坦福,这就是最好的背书。而且参加完夏校后,官方通常会给你写一个评价,即使这个评价不会以additional recommendation(额外推荐信) 的方式提交给大学招生官,但他们也会在内部进行分享。这也意味着,如果你参加过斯坦福的SSHI,但你觉得自己的表现一般,你大可不必在REA的时候申请斯坦福,因为他们会往回追踪你在夏校时的表现。

图为三士渡为大家总结的比较有含金量的夏校

再来说美国大学教授的强推,我们之前有一个SAT1510,其它方面也很普通的学生,进入到了斯坦福,我当年百思不得其解,后面复盘时发现他在参加斯坦福的夏校后,教授给他写的评价非常用心,其它的同学都只有一页纸的评价,但他有两页,这就是教授强推所起到的作用。

要注意的是有一种推荐信,不仅不会给你的申请加分,还会给你减分。比如,如果你是在国内找了一个第三方科研机构,机构承诺所有的学生都会收到教授的推荐信,这就很可能是流水线产品。

推荐信给你套十个模版,十个模板里面是不同句子的排列组合,而且两页的推荐信,前一页半都是介绍项目与课程,最后结尾随便给你写个评语,这种推荐信对你百害无一利。

而且额外推荐信一定要谨慎使用,这是所有招生官都有表达过的。招生官会觉得你因为重视,才会提交额外推荐信,所以如果你的额外推荐信是流水线产品,招生官会觉得你在浪费他的时间。

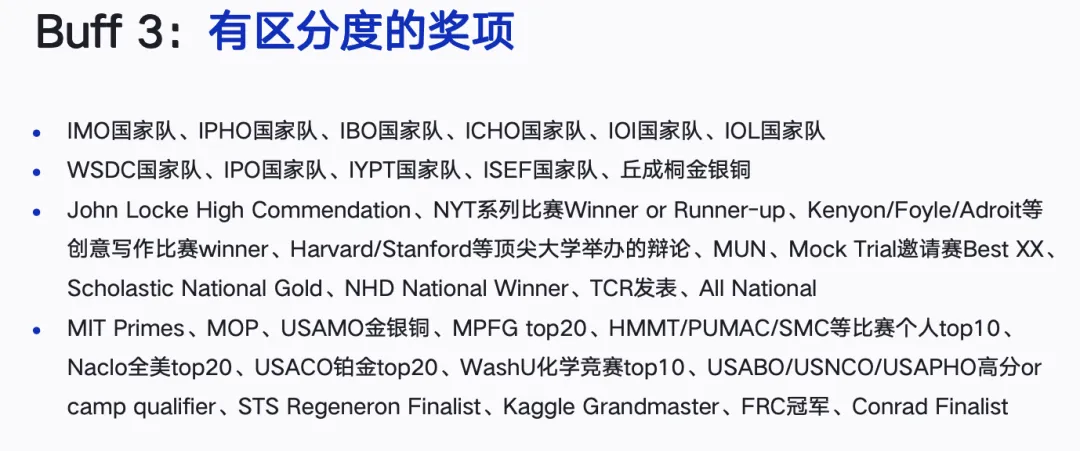

至于奖项,有些国内的奖项即使很厉害但是招生官通常不会认可,一定要为国际认证的奖项或者代表国家队去参赛,这样的奖项才能为申请加持。

下图,我们为大家罗列了一些比较有区分度的奖项,既有理工科,也有人文社科类。

前文我们带大家重点梳理了3.0时代下爬藤公式的“门当户对”,既学术达标与学术背书。

接下来是“爬藤相亲公式”里的有趣的灵魂 + 自然真实不做作 + 能一起过日子。后者可以通过文书、活动规划等层面去实现。由于文章篇幅有限,我们不再做详细拆解。