中共称不再大拆大建 被指无钱支撑基建工程

2025-10-13 23:25:32 · chineseheadlinenews.com · 来源: 大纪元

中共自然资源部近日发文宣称,中国城市建设已进入“存量时代”。官方称,今后要“盘活”“优化”,而非“大拆大建”,并将此列为国土空间规划的主要方向。观察人士表示,这意味着中国长达十五年的“基建狂魔”时代正走向终结,从钢筋水泥堆起的繁华幻象,回到债务与现实的清算时刻。

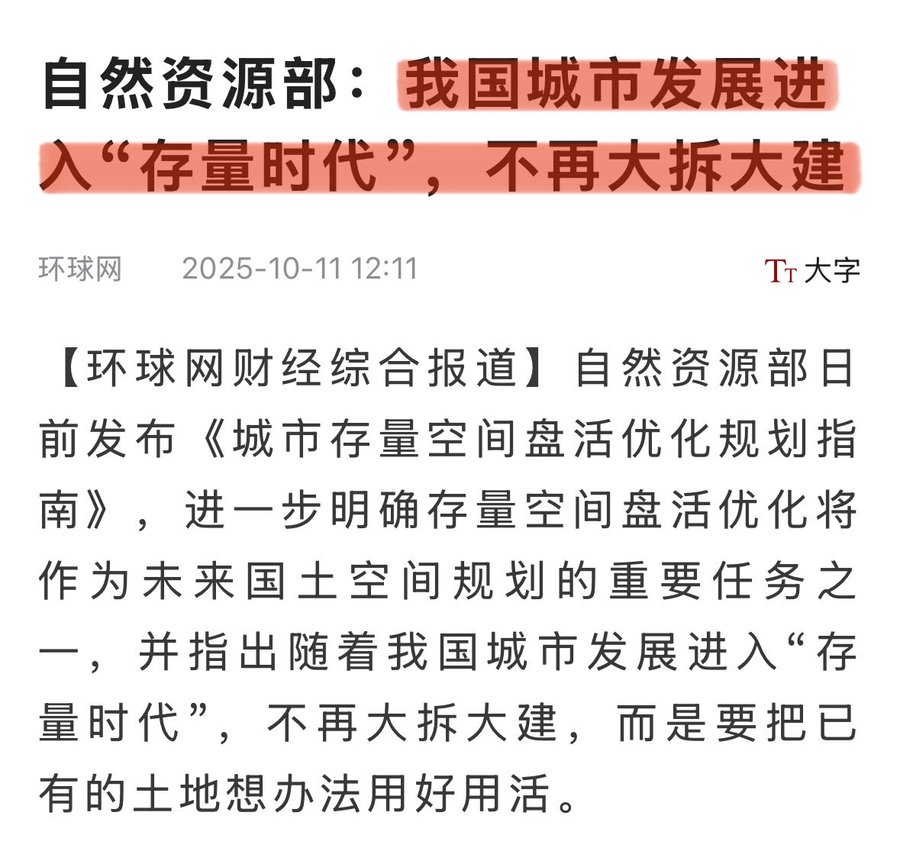

10月11日,新华社、环球网等中共官媒报道,近期自然资源部印发《城市存量空间盘活优化规划指南》,要求各地“严控增量、盘活存量、优化结构、提高效率”,以整治低效用地、再开发旧城镇与工业区、活化历史街区等方式推动城市空间再生。

中共自然资源部近日发文宣称,中国城市建设已进入“存量时代”,不再大拆大建。(网页截图)?外界普遍认为,这费棠件反映北京在财政压力下,已难以延续以举债拉动的基建模式。

北京城市规划学者张尊义表示:“这份《指南》其实是对官方基建狂潮的止损声明。当地方财政再无能力支撑大拆大建,中央便用‘盘活存量’掩饰收缩,就像把失业称作灵活就业一样。”

他指出,自2008年中共国务院推出四万亿元(人民币,下同)刺激计划以来,各地掀起基建浪潮——大兴土木、疯狂造城。这场运动透支了公共财政,也造就一批权贵与富豪。“如今被迫收手,并非政策觉醒,而是资金断流,没钱了,一切归零。这一停,恐怕连‘一带一路’也将放缓,只是口头上不会承认。”

债务堆起的城市繁荣幻象

中国长期被外界称为“基建狂魔”。自2008年全球金融危机后,各地政府以基建投资作为拉动GDP的主要手段,高铁、高速公路、地铁、机场、会展中心乃至仿古城镇如雨后春笋般涌现。

根据中共交通运输部与官方统计,中国高铁营运里程已超过四万公里,高速公路总长超过十八万公里,均居世界首位。然而,这场举国建设运动建立在土地融资与债务杠杆之上。

随着人口红利减退、房地产市场降温、土地出让收入骤减,支撑这一模式的财政根基开始松动。许多城市留下闲置机场、空置新区与“鬼城古镇”,成为“政绩留白”与“债务黑洞”的象征。

土地财政枯竭 官方话术转向政治掩饰

北京一家大型国企的房地产分析师李康(化名)指出:“所谓‘盘活存量’,不过是债务压力下的语言替代。卖地收入锐减后,地方政府难以维持既有开支。城市更新被寄望为新的突破,但收益周期长、回报有限。这不是新模式,而是旧模式的延命。”

根据国际货币基金组织(IMF)估算,截至2025年,中共地方政府显性与隐性债务总额已逼近国内生产总值(GDP)的九成。过去“以债养债、以建促增”的财政循环机制几近枯竭,地方政府唯有在既有城市空间中寻找新的“增长叙事”。

尽管《指南》强调“技术性”与“可操作性”,但地方执行的问题依然突出。许多所谓“活化项目”实际由资本主导,居民被迫外迁、社区记忆被抹去,而更新后的空间则被高价商业取代。

张尊义分析表示:“如果没有产权透明与公共参与,‘盘活’只是旧秩序的延伸。问题不在于怎么改造城市,而在于谁主导改造、谁从中得利。”

山东大学投资学者李洋指出,中国的“存量时代”并非理性规划的结果,而是经济现实所迫。他说:“当增量用地枯竭、投资动能衰退,政府只能从‘造’转向‘守’,从追求速度转向节流与修补。”

他还说:“这场语言转换标志着基建狂潮的终结。过去以‘建桥通路’为政绩的地方,如今面临的是‘维修、偿债、减负’的现实。宏伟的高铁站旁,是冷清的商圈与停滞的房价;人们都看到,‘建设’背后是高涨不止的债务与层出不穷的贪腐。”

多位经济学者指出,“不再大拆大建”表面上是城市理性化的回归,实际反映的是结构失衡与财政枯竭。李洋认为:“当投资、出口与土地红利同时见顶,基建狂潮难以为继。靠财政补贴维持的电动车产业,也正走上相同的轨迹。”