女骑手,2年激增36%

2025-09-01 04:25:19 · chineseheadlinenews.com · 来源: 吴晓波频道

“从2022年至2024年,女性骑手数量从51.7万人增长至70.1万人,2年时间内增长了35.6%;2024年国内女性网约车司机超过105万,而2023年这个数字还只有60万。”

第一天跑外卖的小张,在一排黄蓝两色的骑手身影里显得很突兀。在跑外卖之前,她在餐饮行业干了十多年,上一份固定工作是在酒店做服务员。

今年39岁的黄晓琴,为了还债,在外卖行业奋斗了5年,已经干到片区队长,管理着近70人的车队。她记得,做骑手的第一天,她挣了173元,用这笔钱给儿子买了一桶奶粉。

在杭州余杭区的一个片区,不远处就是互联网产业的集散地——未来科技城。对于女性骑手的密度,附近的骑手们给出了一个模糊的判断:大约每20个骑手里,有一位女性。

虽仍然占比不高,但骑手们都说,行业里的女性越来越多。数据显示,2022—2024年,美团女骑手人数2年增长近36%,已经超过70万人。

人到中年、已婚已育、没有固定工作、家庭负担重、负债……女性外卖骑手,带着这些身份标签愈发频繁地出现在大众视野。

外卖大战风生水起,骑手行业近年也颇受关注,但很少被关注的是,女性骑手这个群体,正在快速壮大。

因为这些沉重的标签,舆论对于走向外卖或者说“铁人三项”(送外卖、开滴滴、送快递)式重体力劳动的女性总是充满同情、励志之类浓烈情感色彩。但滤镜之外,值得追问的是:是女性选择了送外卖,还是平台经济选择了她们?

女骑手,2年激增36%

据美团研究院的数据,从2022年至2024年,女性骑手数量从51.7万人增长至70.1万人,2年时间内增长了35.6%。

同期,美团骑手总人数从2022年的624万人增长至745万人。女性骑手增速甚至超过了外卖骑手的整体增速。

被戏谑为35岁中年人最终归宿的“铁人三项”,涌入了越来越多的女性。滴滴的数据显示,2024年国内女性司机超过105万,而2023年这个数字还只有60万。2023年,滴滴平台上国内女性司机数量同比增长了75%。

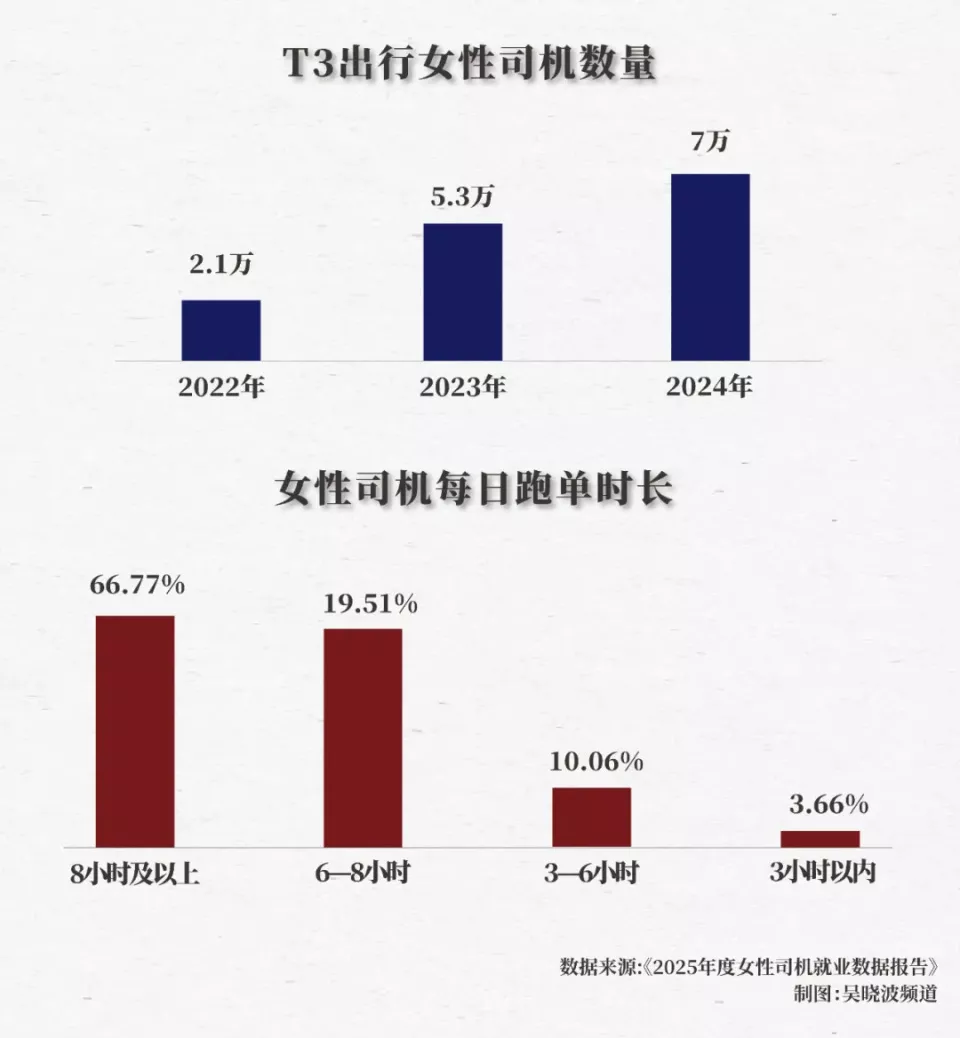

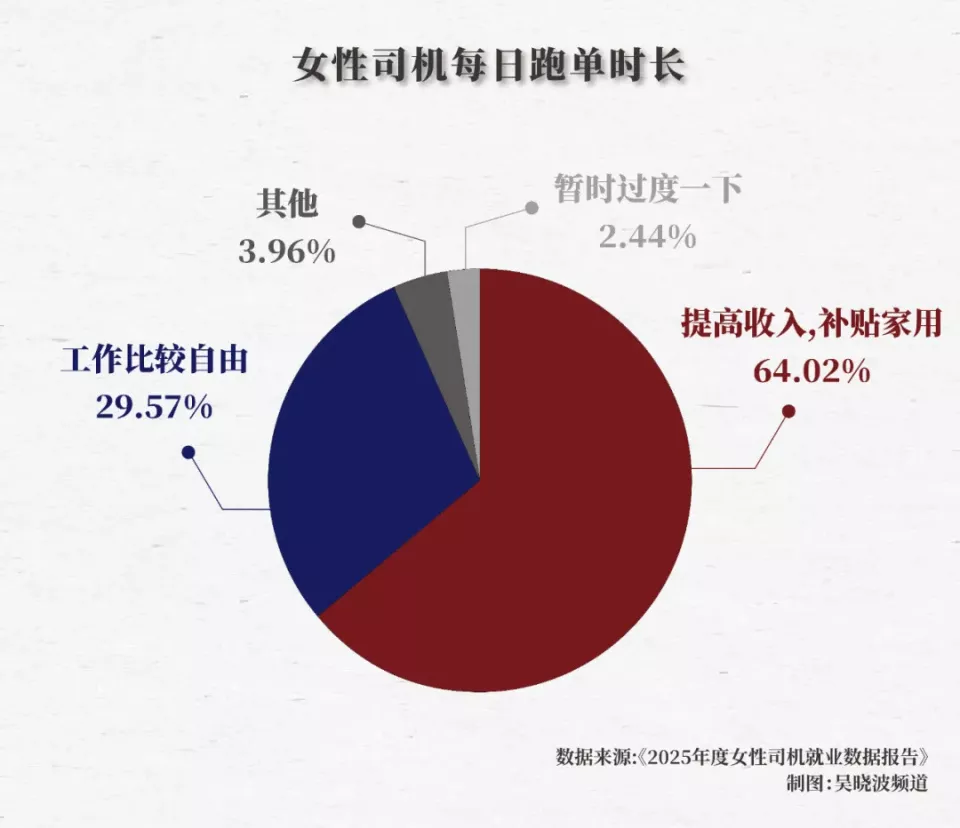

T3出行发布的《2025年度女性司机就业数据报告》则显示,截至2024年2月,T3女性司机数量超过7万人,10个月内增长了14%。其中,近60%的女司机日均跑单时长在8小时以上。

再如,菜鸟曾发布过一份数据,2021年,女快递员数量就同比增长超过20%,女快递员占比超过20%。

是怎样的一群女性拎起了外卖盒?为数不多的文献为这一群体勾勒了一个大致画像。社科院学者孙萍长期研究外卖骑手和平台劳动,在她的研究中,受访女骑手85%已婚,其中96.6%已育,72.8%有未成年子女需要抚养。受教育水平以初高中学历为主;平均年龄37岁,整体显著高于男性骑手。

而在一线观察中,我们找到了这些女性骑手骑上送餐电动车的更深层的原因。

“过渡”和“挤出”

“过渡”和“挤出”,是这些女性加入外卖行业最主要的两大原因。

孙萍把外卖骑手定性为一种“过渡劳动”,是指它通常被作为创业失败或职业生涯受阻阶段的过渡性工作。

美团2023年的骑手调查报告就显示,有31.6%的骑手因为失业而选择配送工作,而23.5%的骑手有过创业经历。

女性外卖员正在送餐

女骑手黄晓琴道出一个惊人的事实:她的团队中有超过80%的骑手的家庭都背着债务。

对于外卖乃至整个平台零工行业的负债率,孙萍也得出了类似结论。在她2021年的调查里,外卖骑手中负债人数占比高达62.94%;其中近半数因买房或买车而负债,因创业失败负债的比例占三成。

创业失败的也包括黄晓琴本人。

2013年,黄晓琴和丈夫来到杭州,在买房和创业中选择了后者,用为数不多的积蓄加上举债,和丈夫一起盘下了一家文印店,启动资金花了50多万。

创业之路非常不顺,文印店从开张以来连年亏损:电子标书兴起,传统纸质标书夕阳西下,需求大幅缩水;开业不久,店门口开始建地铁站,长期被围堵;后又遭遇疫情,线下生意再受重创。

这家店2014年开业,直到今年4月才彻底脱手,当初投入十几万元的设备,最后当作废品卖了2000元钱。其间的成本则成为她至今还在拼命还的债:每年十几万的房租,换算下来,就算不开张,每天也固定产生300多元的支出。

2018年,黄晓琴的第二个孩子出生,家庭经济负担进一步加重。

2020年,34岁的黄晓琴买了一辆二手电动车,开始跑外卖。过去这5年,她一直用跑外卖的收入填补文印店亏损的窟窿,同时扛起抚养子女的家庭支出。

普通人和中小创业者在疫情时代遭遇的经济创伤在黄晓琴对骑手的观察里具象化:“骑手里很多是前几年创业失败的人,也有不少在2021年前后贷款高位买了房、买了车,现在还不上,只能出来跑外卖补贴家用。”

另一个原因,则是大量女性被零售、餐饮等传统服务业挤出,被动流入了依托数字平台的新型劳动密集行业。

一项调研数据显示,女性骑手在进入平台之前,主要从事服务业(50.8%)、制造业(19.8%)和农林畜牧业(9.2%)等工作。其中,45.5%的骑手曾为小微企业或个人打工,如清洁工、服务员、家政等。

过去几年,零售、餐饮等传统服务业在消费降级和技术冲击下,岗位容量急剧收缩,技能需求也越来越数字化,更适合年轻的数字原住民,年龄和技能都不占优势的中年女性遭到被动挤出。

这类状况在小巴接触到的女骑手中也颇有共性。女骑手小雅已经专职跑外卖一年,她扎着马尾,脸被晒得黢黑。小雅此前在一家连锁餐饮店工作,因为生意变差,老板开始变相压榨员工、调低待遇,她才离开餐饮行业开始跑外卖。

再如刚开始跑外卖的小张,此前在餐饮行业干了十多年,上一份固定工作是在酒店做服务员。小张觉得,即使跑外卖这份工作不能坚持下去,她也不会再回到酒店去做服务员,那个行业强度大、“不景气”。现在她周中跑外卖、周末干保洁,有更灵活充裕的时间接送孩子、照顾老人。

当以零售服务业为主的女性传统就业蓄水池遭到冲击后,叠加债务危机,女性被迫进入市场,但又因为在学历、经验、年龄上都不占优势,只能进入此前由男性主导的灵活用工大军。

但其中也并非没有主动选择的成分。传统服务业基础摆位收入天花板低、工时僵化,也促使女性从业者主动选择门槛更低、更灵活、更有掌控感的用工模式。

女性快递员

市场的选择

从平台经济的发展进程看,女性涌入“铁人三项”,其实也是市场的选择:这意味着平台的劳动力需求正从量到质转变。

2017年起,有外卖平台开始上线“微笑行动”,要求骑手不定时上传微笑自拍,如果没有通过考核会受到平台惩罚,严重情况下可能被封禁账号。

这个举动一直以来争议颇大,但背后也是外卖骑手这类新型服务业向高质量、精细化升级的强烈诉求。

上世纪70年代,社会学家霍赫希尔德在对女性空乘人员的微笑服务的研究中,第一次提出“情绪劳动”的概念,这是当时快速兴起的美国现代服务业的最显著特征,而今已是服务业的圣经。

当平台劳动力走过野蛮增长的时代、骑手不再稀缺甚至过剩以后,那些在家庭里承担“妈妈”角色的中年女性,在沟通、共情等情感领域的优势,在男多女少的“铁人三项”行业显得格外珍贵。

黄晓琴现在作为平台的新人带教,每天都会接到很多骑手的电话,大多是新人询问一些琐碎问题。

她觉得自己在团队里也像一个“妈妈”。比如骑手给她打电话,说车突然坏了,没法送单,黄晓琴说:“是哪里坏了?你先用绳子绑一下,实在不行就收工,班次内跑了一单就可以了。”并且重复了很多次“注意安全”。

“男队长很多不管这些,直接说‘你先把单子跑完再去修车’,因为下面的骑手出勤不达标,队长会被扣工资。”黄晓琴说。

美团相关负责人曾表示,目前平台女骑手数量占比虽只有6%左右,但在全国站点管理岗位中,女性占比超过了30%,包括站长、副站长、站长助理等。骑手工作不仅依赖体力,更需要沟通能力、情绪管理和路线规划技能,女性在情绪感知与包容性上的优势是职业加分项。

女骑手参加网约配送员职业技能竞赛

T3出行的报告也指出,女性司机五星好评率高于男性司机,“服务态度好棒”“开车稳”“更耐心”“车内整洁”“情绪稳定”是排名前五的乘客评价。

从这个角度看,平台经济这个新的服务业蓄水池不断充盈的进程中,女性涌入“铁人三项”,也是劳动者、市场和平台共同选择的结果。

结语

事实上,中年女性是国内失业率相当高的群体之一。根据2021年发布的第七次人口普查公报,35—50岁的女性中,29.4%就业情况为“未知”,在各职业分类中占比最高,基本是被动失业或主动选择成为家庭主妇。

这些女性往往处于家庭和市场、社会工作和母职工作的夹缝之中。在传统行业的挤出之下,数字平台提供了矛盾的生存方案,虽仍未能完全托举起她们脆弱的命运,但至少在母职和市场之间创造出一块独特的过渡地带,某种程度上解决了传统社会工种一直没能解决的问题。

而长远看,女性涌入“铁人三项”的浪潮,本质上是数字经济时代劳动力市场的再平衡,社会分工格局在家庭和市场、市场本身两个层面开始重塑。

骑着电动车穿梭在楼宇间的黄晓琴们,既是转型时代女性劳动者命运的缩影,也是平台劳动生态逐渐生动、多元的一个注脚。