哈佛毕业、自学拍片,他首次出手就杀入戛纳

2025-07-28 17:25:44 · chineseheadlinenews.com · 来源: 一条

7月18日,周璟豪编剧、执导的长片首作《花漾少女杀人事件》正式上映。

11年前,他从哈佛大学计算机科学专业毕业,曾在美国硅谷科技公司做程序员。

周璟豪与主演张子枫、摄影余静萍戛纳电影节亮相

在拍摄片场的周璟豪

因为始终找不到对这份工作的热情,2015年,周璟豪从硅谷辞职,回国尝试拍电影,从自学写短片、拍短片开始,之后进入北京电影学院文学系进修。

今年5月,他带着《花漾少女杀人事件》走上了戛纳电影节的红毯。

在这部电影里,他讲述了一个花滑少女,如何对抗“想赢”的欲望,寻找“冠军”之外的答案。

这与周璟豪的人生选择也不谋而合:

“学霸”“优秀”之类的标签,从中学阶段就一直围绕着周璟豪,他也许想跳出这一套游戏规则:

“找到自己想做的事情,从中获得某种价值感,好像对我来说更重要一些。”

周璟豪在戛纳电影节接受采访

为了电影宣传,周璟豪连续做了几场直播。布置简单的直播间里,他一个人面对镜头,回答问题时总是习惯低下头,显出几分局促,i人气质尽显。

有网友调侃“第一次见啥都能聊的电影直播”,导演不仅能聊电影幕后细节,还分享了理科学习心得,甚至大方谈起当年在硅谷工作,因为不喜欢加班奖金垫底的往事。

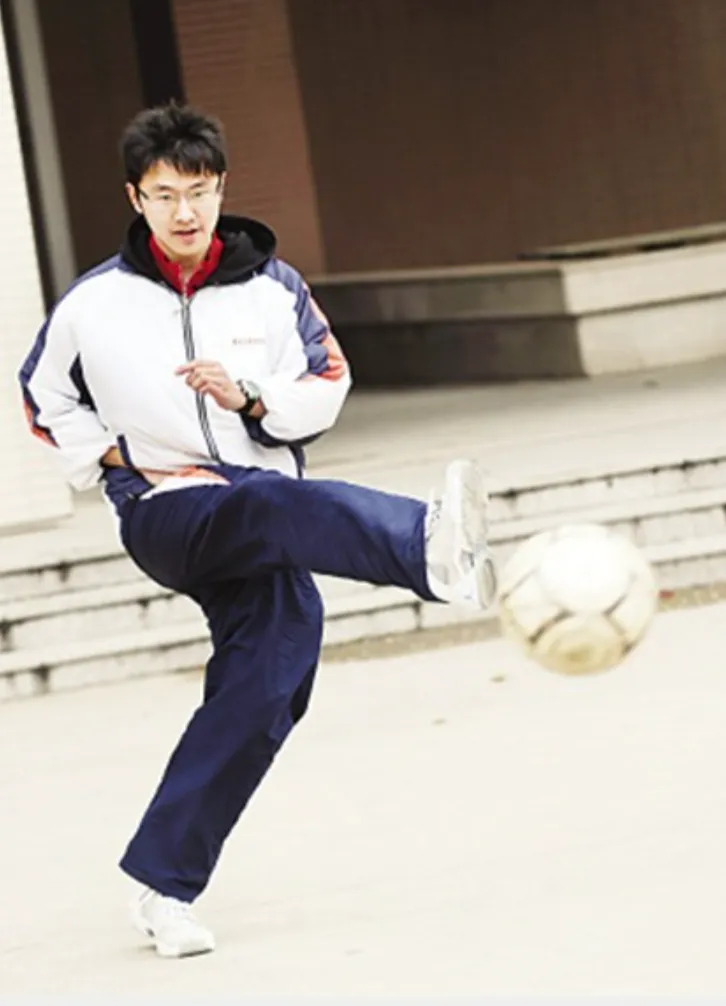

周璟豪中学就读于南京外国语学校,曾担任北京奥运会火炬手,多次被媒体报道

在做导演之前,周璟豪称得上是“别人家的孩子”的典范。

中学时期,他是学生会主席,担任过北京奥运会圣火传递火炬手、南京申办青奥会形象大使,计算机、数学、摄影、书法竞赛都曾获得奖项,当过校乒乓球队、篮球队、足球队主力,还曾举办个人书法展览……

2010年,周璟豪获得全额奖学金,进入哈佛大学攻读计算机科学专业,毕业后进入硅谷科技公司做程序员。

“作息规律,有明确的任务,有明确的汇报机制,”周璟豪回忆起这份在大多数人眼里都足够稳定的工作:“你知道你要做什么,也总会有你需要做的事情,就是一直不断地往前推进。”

如果继续留在硅谷,周璟豪的人生大概也会这样,稳扎稳打地向前推进。但这条看起来前景广阔的职业道路,他却只走了10个月,就中途掉头了。

来到戛纳,相比压力,周璟豪说自己更加被创作的氛围鼓舞

2015年3月,周璟豪辞去工作,回国从零开始尝试做电影。十年后,他交出了长片首作《花漾少女杀人事件》,一举入围今年戛纳电影节“导演双周”单元。外媒评价他作为初露头角的新人导演,“对视觉叙事有着敏锐的直觉”。

电影的创作灵感,来自于周璟豪经历和思考的一件简单的事情:“当一个人很想把一件事情做好的时候,他会面对什么样的困境?”

电影中张子枫、马伊琍饰演一对各有欲望与偏执的母女

影片里,花滑运动员江宁(张子枫饰)一度被“想赢”的欲望裹挟。处在压抑的竞争环境下,她渴望用一座冠军奖杯证明自己,但反复的失败却让她陷入自我怀疑的怪圈。

江宁与母亲王霜(马伊琍饰)的关系也仿佛无数东亚家庭的缩影——她是母亲实现理想的寄托,也疯狂地希望得到母亲的认可。

“现实中,我们会遇到那些野心勃勃的人,”周璟豪坦诚地说:“我也是会给自己压力的人。当你执着于某个明确的目标时,往往会在某个时刻触碰到自己的极限。”

这成为电影探讨的核心情境:“当人被一个高压环境逼到极致时,可能人的那一点脆弱,那一点真实的东西就会出来。”

当对输赢的执着与自身的局限将江宁逼到悬崖边的时候,周璟豪说,这是一个“特别诚实的瞬间”:“这样的瞬间对我来说是很有魅力的,可以通过这样的瞬间,去认识我们自己。”影片最后,江宁终于不再在意旁人的眼光,单纯地享受在冰面上滑行的畅快恣意。

影片戛纳首映后,周璟豪向起立鼓掌的观众们致谢

戛纳电影节期间,周璟豪每天泡在影院里。前后左右的人都在讨论电影,这种纯粹的氛围和创作的快乐,让他觉得比光鲜的红毯更有感染力。

在电影节首映式上,周璟豪面对来自世界各地的同行与观众介绍自己:“对我来说,这是一段漫长的旅程,我心怀感激。”

以下是周璟豪的自述,根狙桃们的对谈内容整理。

周璟豪在哈佛攻读计算机专业,同时辅修了政治学

进入大学之后,我逐渐开始感觉到一些茫然。倒不是因为这里竞争有多激烈,而是我发现,大学里大家都在忙着做各自的事情,有很明确的规划。很多同学会计划大一暑假要做什么,大二暑假要做什么,能积累怎样的经验,在大四的时候拿到什么样的offer。

但我就是比较迟钝的人,大二觉得写代码有意思,就选了计算机,但其实一直没有想得特别清楚,按照自己的兴趣上了各种各样专业之外的选修课。直到快毕业了我才意识到,是不是应该要找个工作。

做程序员的10个月,我主要是写一些产品的新功能,有时候修一些别人代码里的问题,始终没有找到那种热情高涨的感觉。也因为没有那么喜欢,所以领域内的新技术我也学得很慢。

身边会有同事特别狂热,主动加班。一头扎进自己热爱的事情里,那个状态很感染我。我也会想,哪一天我也可以有这样的状态,是不是会更好一点?

回国后,周璟豪埋头写了三四年剧本,参加短片训练营

做电影这个选项,不是某一个具体的瞬间出现的,而是很长一段时间积累的结果。我一直很喜欢影像,大学的时候选修了戏剧导演、纪录片制作,是我整个大学最喜欢的课了。所以逐渐就做了这个决定,想辞职,试一试去学拍电影。

当时我的老板劝我留下来,说我反正不加班,周一到周五下了班也可以去拍。但我就比较一根筋,我觉得必须全心去做这个事情我才能做好。

刚回国的三四年,我先自学了一段时间。不断地写剧本、推翻、再写、再推翻,然后尝试去拍,发给我周围的人看,再拿着这些反馈看看书上是怎么说的。

会有焦虑的时候,晚上睡不着觉就爬起来继续写。但我可能会开启一个自我保护的机制,屏蔽掉一些怀疑焦虑的时刻,也尽可能地不去想太远的事情,当下有一场戏没写好,我就先解决这场戏好了。

2020年,周璟豪参加FIRST训练营,拍摄短片《洞穴爱情》(电影《孤岛》篇章之一);2021年,在北影节创投训练营拍摄短片《洛桑》,担任导师的陈正道也是《花漾少女杀人事件》监制

这样反复尝试之后,我觉得有一些进步,但还是有瓶颈,所以去北京电影学院进修,到有更多同行的环境里去交流。我也开始报名一些影展的训练营,找到资源支持,能有机会拍短片。

有时候写剧本卡住了,就去运动一下,突然灵感就来了,这样的瞬间真的能感受到创造力带来的快乐。开心,焦虑,开心,焦虑,就一直在这两种情绪之间波动,但那些开心的频次,足以让我喜欢上这件事情。

关于经济上的压力,我一开始也会做一点兼职,但一年一年过去,我当然希望这份工作最终能养活我自己,所以经济上的焦虑肯定也会增加。但你问我是否有后悔过,其实没有,因为我很清楚,原来走的那条路我并不喜欢。

现在回想起来,当时我挺天真的,觉得做电影好像并没有太难,结果真正做了才知道,比我想象的要难太多了。但我也会想,如果当初我在做这个决定之前就很理性,去计算这件事情能做好的概率有多大,我可能就不会那么笃定地开始了。

所以有时候,这种盲目和天真其实还挺有帮助的,不去过多地想会不会失败,觉得喜欢,就选择去相信,相信总会慢慢有进步。

高中时周璟豪曾担任校乒乓球队、篮球队、足球队主力

“好学生”这种标签,坦白说,肯定有一个时期,它们会给我带来一个比较好的自我感受。但成长过程中也会慢慢意识到,标签跟一个人真实是什么样子,其实没有那么大的关系。

就像我喜欢运动,就会常常听到一个“爱好广泛”的评价。但其实这就是我的习惯,小时候学习学累了,每天放学都要打球的。

标签背后是一套游戏规则。当你在这套游戏规则里被认可了,被认为是所谓的“好学生”之后,也许人会本能地想继续往那个方向去够。

就像江宁,她小时候拿过冠军,她知道拿冠军的感觉,所以当她开始走下坡路,她就会无法接受自己。

但除了拿冠军之外,真正找到滑冰很爽的那种感觉,其实也是一种价值感的来源,是在游戏体系之外的一种感觉。

电影结尾,江宁终于放下执念,享受滑冰带来的快乐

现实中很多孩子也是背负着父母的期待长大的,两代人之间相互纠缠,这段关系里有很多牺牲感,有爱,也有自我。

但在影片最后,我们发现这两个人其实可以跳脱出母女关系,她们都是有野心、有欲望的人,都是为自己而活的。

接受法媒采访时,周璟豪谈到会“本能地被复杂的、充满矛盾的角色吸引”

关于怎么看待期待背后的优绩主义,我觉得是复杂的。有的时候对于一个所谓的“成功”的追逐,它的确可以帮助人进步;但如果这种追逐变得特别的极端,又会带来问题,有一些真挚的东西会丢失,关于我们自己,关于我们与他人的情感关系。

所以野心不是一个贬义词,如何处理野心难以达到时遇到的落差也同样重要。

也许游戏规则是可以丰富的,标准可以是多元的,相比于一些标签,找到自己想做的事情,之后就投入地去做,从中获得某种价值感,好像对我来说更重要一些。

我以后肯定要接着做电影的。希望自己在做得更“好”的同时,继续抓住影像最初带给我的力量。