X-32输给F-35,真不是因为丑

2025-07-26 04:25:24 · chineseheadlinenews.com · 来源: 星海之刃

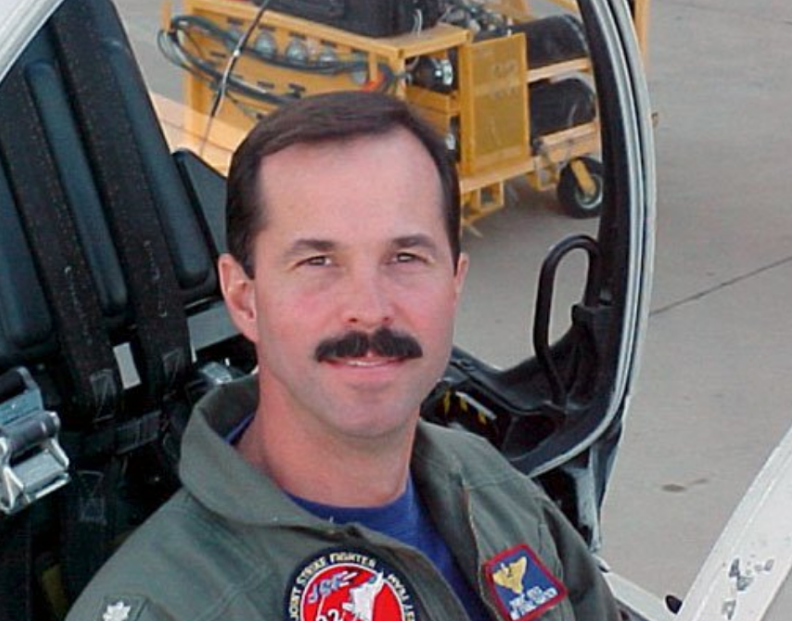

2001 年,一场决定未来数十年全球空中力量格局的竞争落下帷幕 —— 洛克希德?马丁的 X-35 击败波音的 X-32,赢得了价值数千亿美元的联合打击战斗机(JSF)合同,后者最终演变为如今的 F-35。多年来,X-32 因怪异的外形常被调侃,但其首席试飞员菲利普?“罗迪”?耶茨(Phillip “Rowdy” Yates)的讲述,揭示了这场竞争背后远超外观的深层原因。

一场澳写空中力量的竞争:JSF 项目的诞生

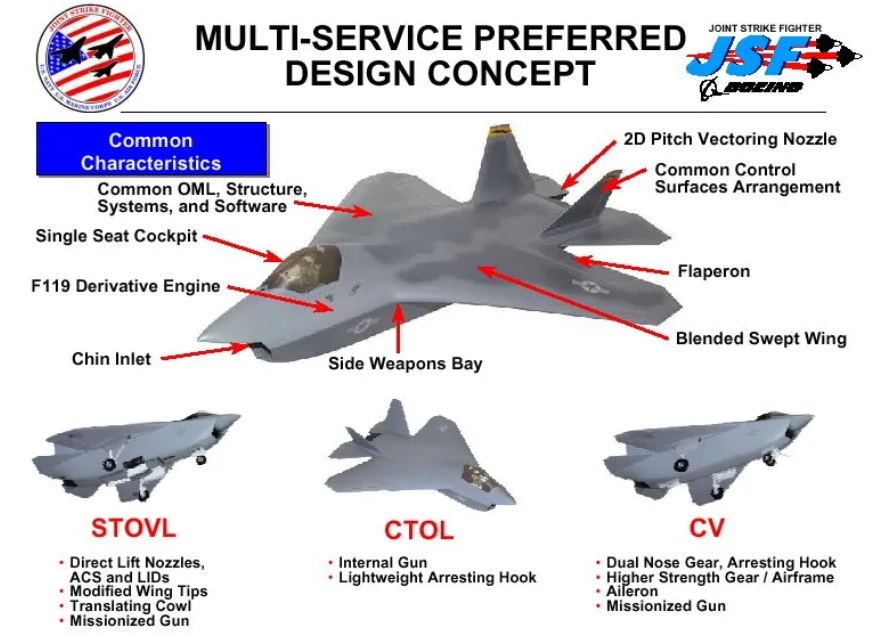

故事始于 20 世纪 90 年代,美国国防部希望研发一款能替代多种现役战机的 “家族式” 机型,涵盖常规起降(CTOL)、短距 / 垂直起降(STOVL)和航母起降(CV)三种变体。这一需求催生了联合打击战斗机(JSF)项目 —— 它由 “联合先进打击技术”(JAST)计划与国防高级研究计划局(DARPA)的 STOVL 技术项目合并而成,目标是打造一款兼顾多军种需求、具备隐身与先进战术能力的通用战机。

波音与洛克希德?马丁成为最终竞争者。1997 至 2001 年,两家公司需各自制造并测试演示机,证明其设计能满足三种变体的核心需求。耶茨,这位曾驾驶 F-14 的海军试飞员,成为了波音 X-32 的 “掌舵人”,他回忆:“能参与这个项目,是我职业生涯的巅峰,就像梦想成真。”

操控性的亮点与 STOVL 的硬伤

耶茨对 X-32 的操控性评价颇高。这款战机大量借鉴了 F-18 的操控逻辑,在模拟航母着陆训练中表现出色。“仅经过几次场地着陆练习,我就敢说‘明天就能把它开到航母上’,” 他说,“它的操控精准流畅,无论微调还是大幅修正航线,都毫无滞涩。”

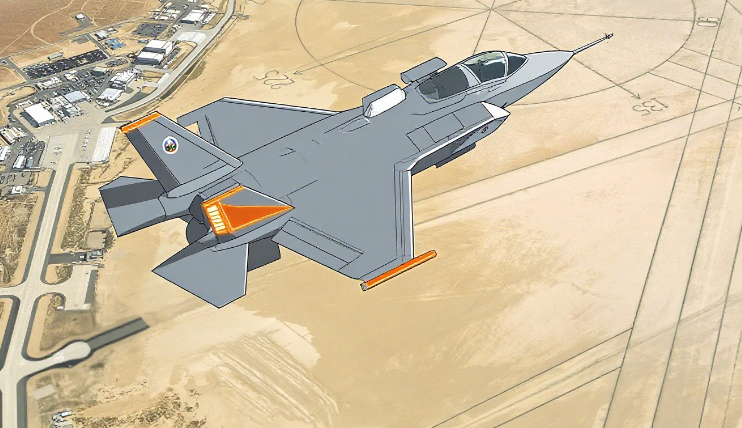

但真正的分水岭出现在 STOVL 测试中 —— 这是 JSF 项目的核心考核点之一。洛克希德的 X-35 展现了惊人的适应性:同一配置下既能完成短距 / 垂直起降,又能实现超音速飞行。其秘密在于独特的升力风扇设计:座舱后方的 48 英寸风扇将上方冷空气导向下方,配合可旋转的主发动机喷口,形成高效垂直升力系统。

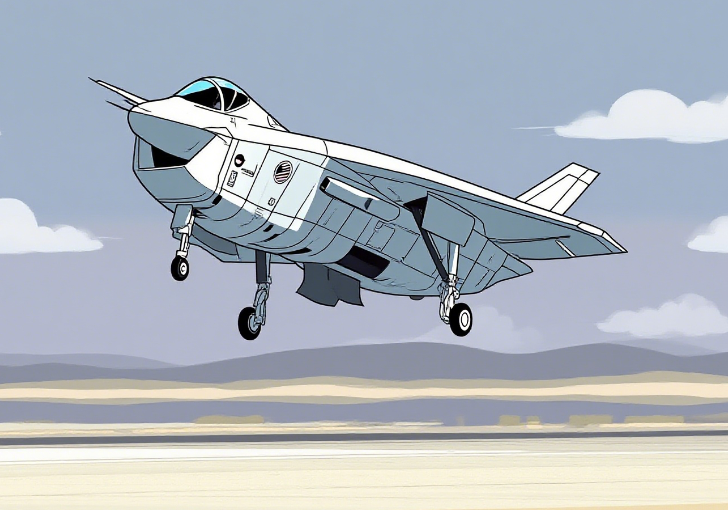

而波音 X-32 的 STOVL 设计则沿用了类似 “鹞式” 的单发动机矢量推力方案,依赖机翼上的推力柱维持平衡。这导致一个致命问题:发动机排出的热空气会被进气道重新吸入,既削弱推力,又引发过热。更关键的是,X-32 在 STOVL 模式与超音速模式间切换时,必须由地勤人员进行改装。耶茨坦言:“看到 X-35 的表现,我们心里清楚,这一局输了。”

设计脱节与外观的 “隐形扣分”

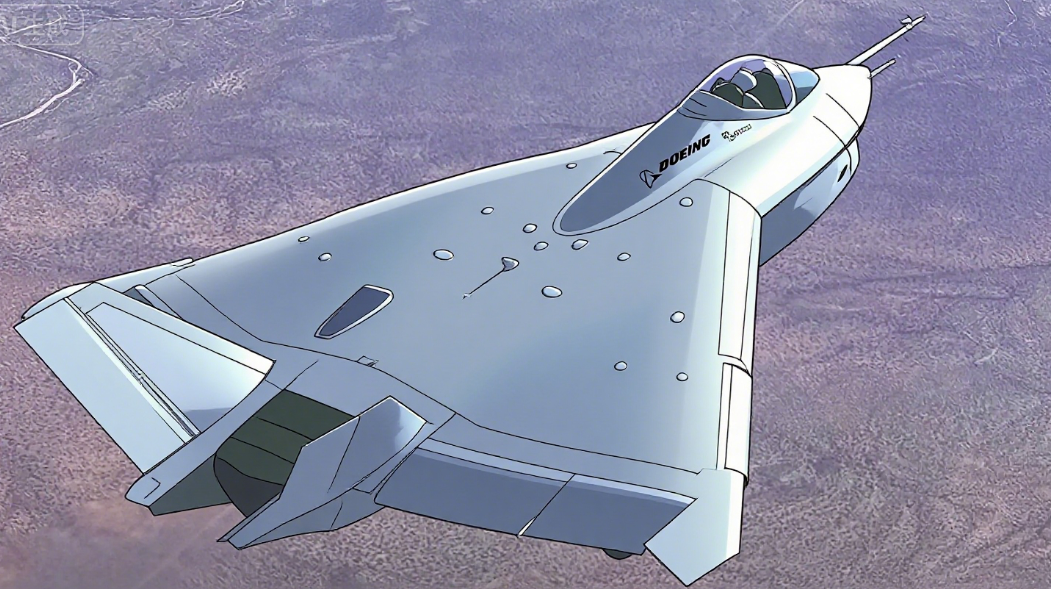

除了技术硬伤,设计的 “不一致性” 也让波音失分。耶茨透露,X-32 的初始设计源自波音一个秘密 “黑色项目” 的隐身概念,公司为节省成本直接沿用了这一方案。但演示机与最终提交的量产设计差异巨大:从三角翼布局变为更传统的机翼设计,甚至移除了高速飞行必需的水平尾翼。

反观洛克希德,X-35 的演示机与量产方案高度一致。“评委需要看到的是‘可实现的未来’,而不是两张蓝图,” 耶茨解释,“X-35 证明了它的设计是成熟的,而我们的演示机更像一个临时拼凑的样品。”

外观虽非技术指标,却潜移默化地影响了评价。X-32 宽大的下巴进气道和怪异的三角翼让它常被戏称为 “会飞的青蛙”,而 X-35 则更符合人们对 “战斗机” 的传统想象。波音曾用 “这是去打仗,不是去参加舞会” 回应质疑,但耶茨承认:“当一款战机看起来不像‘战士’,确实会动摇决策者的信心。”

历史的假设与启示

耶茨认为,波音并非毫无胜算。他指出,波音的量产设计本可满足 JSF 的性能要求,且其大规模制造能力或许优于洛克希德。“如果从一开始就拿出更成熟、与最终设计一致的方案,结果可能完全不同。”

最终,X-32 成为了航空史上的 “遗憾注脚”,而 F-35 则成为全球最畅销的五代机。这场竞争揭示了军工研发的铁律:技术先进性、设计一致性与用户信任,缺一不可。正如耶茨所言:“输掉的不仅是一份合同,更是一次改写空中力量格局的机会。”