高考结束,扎堆整容

2025-07-10 02:25:44 · chineseheadlinenews.com · 来源: 新周刊

高考结束的第二天,18岁的楚瑜走进了一家私立整形医院。她穿着灰白色手术服,躺在手术台上,麻药的针头扎进眼皮时,她痛得浑身发抖,每只眼睛各打3针,一共6针。

“当时痛得我在床上都崩溃了。”她回忆道。她割的是开扇形双眼皮,这是她念叨了好几年的事。

楚瑜天生内双,远看几乎像单眼皮。从初中开始,她就对自己的眼睛不满意。每次拍照,朋友都会让她把眼睛睁大点,“但其实我的眼睛已经睁到最大了”。家里人偶尔也会说她“眼睛小”,不像妈妈那样有双大眼睛。这些话像针一样藏在心底,她反复翻看照片,发现自己的眼睛笑起来只有一条缝,“不像别人那样有精神”。

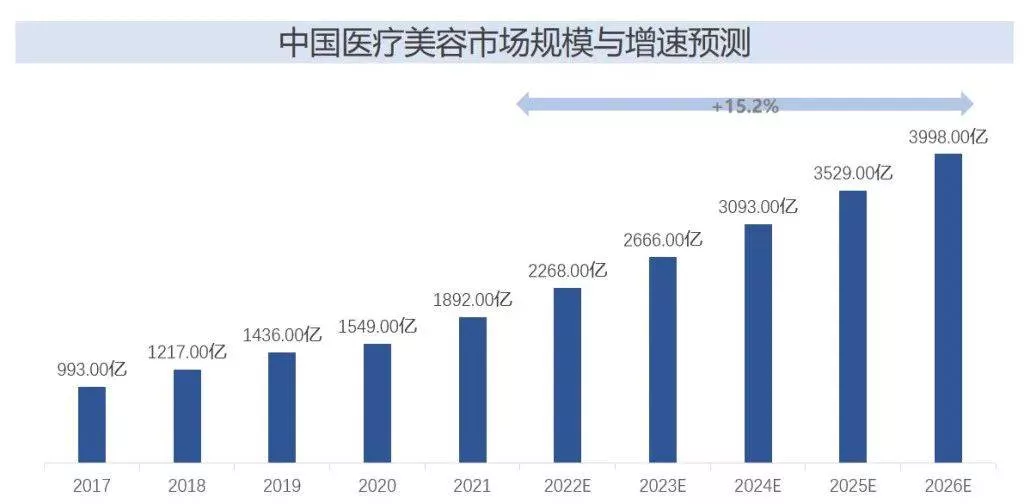

(图/《假面女郎》剧照)

高三最后一个月,楚瑜的学习节奏有些松懈,为了“哄自己念书”,她用“暑假整形”作为激励自己的方式。

那时候,家里人每天都会来学校送饭,吃饭时,她便和父母聊起自己的计划,“高考一结束就先把双眼皮割了”。起初父母很抵触:“还没高考呢,你就想着整容?”但在她一次次坚持下,家人的态度慢慢松动。

楚瑜提前在网上刷了几百条整形攻略,看了几千张整形博主晒出的前后对比图,也对着镜子比画了上万次。所以等到手术那天,咨询医生几句话就说服了她,“她说她的双眼皮也是我的主刀医生做的,给我看了前后对比图,做得还挺好”,楚瑜心动了,一旁陪同的母亲也同意当场手术。

一个小时后,楚瑜从手术室走出来,一条黑色的线贯穿眼皮,伤口还在微微渗血。这是她人生中的第一次手术,她也成了最早一批完成整形的高考毕业生。

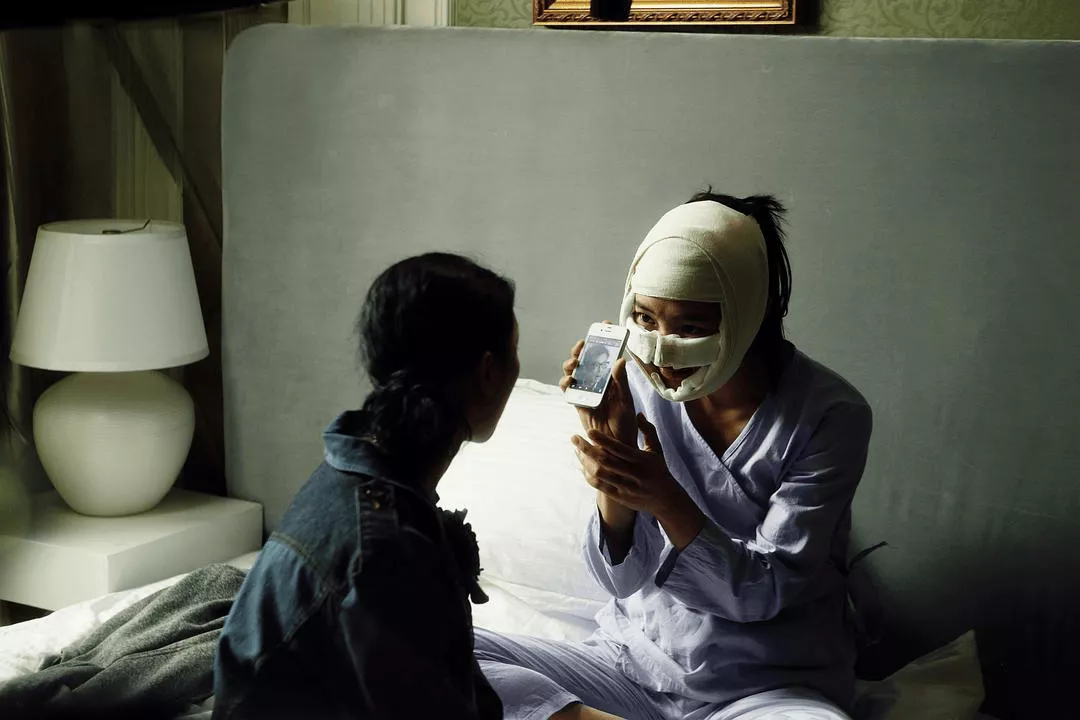

根据中研普华产业研究院的数据,2025年中国医美市场预计规模将达到3500亿至4000亿元,其中,Z世代(1995年后出生)贡献了62%的消费份额,年均支出达2.8万元,远高于“80后”群体。

中国医疗美容市场辨模与增速预测。(图/中研普华产业研究院)

医美市场的需求迅速攀升,甚至成就了以华熙生物、爱美客和昊海生科为代表的“医美三剑客”的增长神话。上市以来,这些医美企业凭借比肩茅台的高毛利率和体量,被称为“女人的茅台”。

随着医美年龄的下沉,谁在重塑那些年轻人对“美”的定义?谁又重塑了那些年轻人?

爱刷美女视频

楚瑜自认为遗传了爸妈所有的缺点。爸爸是单眼皮,还有些龅牙,妈妈则是下颌前突的“地包天”。到她这里,就成了单眼皮、龅牙加地包天的组合。虽然从小被同学调侃,但她的“超绝钝感力”在某种程度上保护了她。

楚瑜记得,小时候一到冬天,手就容易干裂起皮,加上没有涂护手霜的习惯,双手看起来“很粗糙”。再配上那口突出的牙,同学给她起了个外号叫“僵尸”。她那时候并不觉得受伤,反而觉得“确实挺像的”,还笑着回应“那我来咬你们啦”,边说边追着其他孩子跑。对她来说,那只是游戏的一部分,不算冒犯。反倒是妈妈看不下去,小学四年级就带她去医院矫正了牙齿。

真正开始介意外貌,是上初中以后。她所在的学校实行封闭式管理,长期住校,一个月才回家一次。为了方便联系,爸妈给她配了一部手机。手机每周一上交,周五放学后才能拿回来。

到了周末,她最喜欢的事情就是刷短视频。她尤其爱刷美女视频,视频里的女孩皮肤白净,妆容精致,眼睛又大又有神。看得多了,楚瑜慢慢意识到,自己和屏幕里的人差得有点远,不仅眼睛小,脸也大。

屏幕里的女孩漂亮又精致。(图/《狼狈》剧照)

那段时间,她尝试过各种办法瘦脸。比如,照着网上的瘦脸操每天对着镜子“刮腮”“提颧”“顶舌”,坚持练了一个月,看不出变化,也就放弃了。后来又看到有女明星通过削颧骨让脸型变立体,她也想将来试试,但听说那个手术疼起来是割双眼皮的一百倍,她立马打消了念头,“算了,脸也没那么大”。

整个初中三年,楚瑜都在跟自己的脸过不去。那种不满意又无能为力的感觉像一根绳子,一直勒着她,只能靠自我安慰缓解,“以后割个双眼皮就行了,现在别想太多”。

她的容貌焦虑,不是源于某句话或某件事,而是被社交媒体一点点渗进了生活的缝隙,最终成为认知的一部分。

叶子的经历则更加缓慢、内敛。她从小被家人说“眼睛小”,戴上眼镜后更不明显。高中时期,她的成绩从班级前五下滑到中上游,学习压力大,外貌就成了她为数不多还能掌控的部分。

容貌焦虑被社交媒体一点点渗进了生活。(图/《整容日记》剧照)

她注意到,班上“好看的女生”几乎都有双大眼睛。叶子暗暗羡慕,也悄悄买了眼皮贴,想让自己眼睛看起来更大一点。但贴得不好,不一会儿就掉了,再加上本身眼皮厚,试了两三周,她索性放弃了。

整个高中阶段,叶子都想割双眼皮。她本想高考结束后直接去做,但考完后又被驾考、聚会、填志愿等琐事冲散,直到开学前突然想起,已经来不及了。

上了大学后,课程压力比高中小了不少,叶子开始投入更多精力化妆、练习穿搭,对外貌的关注变得更多也更具体。她仍然想做双眼皮,但身边同学几乎没人动过手术,也没有太多相关经验,她犹豫了两年多,害怕“做坏了”。

直到大三上学期,她才重新考虑起来。她说不清这个“决定”是怎么形成的,只是觉得马上要实习、毕业,“再不做就没时间了”。

那是她人生中第一次手术。早上七点,她起床赶去医院,室友们陪她走到手术室门口,还帮她拍了段视频。视频里,她穿着蓝色手术服,戴着一次性手术帽,对着镜头比了个“耶”,这是她最后的单眼皮记忆。

“轻医美”

暑假是苏州一家三甲医院整形外科医生张欣羽最忙碌的时段,通常从6月开始,延续到8月结束,“密度不高,但总量挺大”。

这些前来求诊的年轻人,大多处在人生的转折点:高中毕业进入大学,或者大学毕业准备求职。整形的需求五花八门,但在医生看来,越是年轻,问题反而越“个人化”。

“高中毕业生多是为了解决皮肤问题。”张欣羽对盐财经说。高强度的学习压力、长时间的熬夜,叠加青春期的激素波动,使他们常常面临痘痘、痘印、毛孔粗大等问题。

有些学生从高三下学期开始,就通过社交平台了解医美知识,憧憬着高考一结束就来“改造”自己。“有的甚至把医美列入毕业的‘愿望清单’,很多家长都陪着一起来。”

相比之下,大学毕业生的诉求更倾向于“形象提升”。他们当中不少人带着明确目标来,“想通过改善外貌,在找工作、面试中更有信心”,张欣羽解释,在就业压力愈发显著的当下,“好形象”的确可能带来一定加成,“可能是一种心理上的补偿效应,但对很多年轻人来说,这是他们迈出社会前想要完成的一个准备”。

不少大学毕业生希望通过提升形象从而增强自信。(图/Unsplash)

尽管需求各不相同,张欣羽发现一个共同的趋势:这几年,真正动刀做手术的人少了,轻医美成了主流。

十年前,年轻人来整形外科,不少是奔着割双眼皮、隆鼻、截骨、抽脂来的。那时求美者对手术整形的接受度较高,风险意识较弱。她回忆:“早些年来拉皮的人也很多,动刀的接受度很高。”

如今则不同。“现在更流行‘妈生感’,也就是追求自然、像天生的一样好看。”张欣羽说,现在大家更喜欢看起来舒服、真实的形象。

技术和材料的进步也推动了轻医美的普及。如今,玻尿酸、聚左旋乳酸(PLLA)、羟基磷灰石、重组胶原蛋白等材料被广泛应用在注射类项目上,部分材料既能塑形,又能刺激自体胶原再生。再加上各种光电仪器的研发和更新,很多原本需要手术的项目,如鼻梁塑形、面部紧致,如今也能通过微创注射、射频治疗、超声治疗等方式实现改善,既减小了风险,又缩短了恢复期。

(图/Unsplash)

但“轻医美”并不等于“无风险”。张欣羽直言,很多年轻人,尤其是未成年或刚成年的群体,并未将医美当作医疗行为来看待。“他们觉得既然不是手术,也不打麻药,顶多像做个发型或清洁,不太当回事。”

前不久,一位女孩来她们医院就诊,鼻子发黑坏死,必须立即进行清创处理。“她是在网上买的玻尿酸,找了所谓的‘代打’,在酒店房间操作的。”张欣羽说,注射时女孩就感觉不适,但对方安慰她是正常反应,等到几天后鼻尖发黑麻木,有明显的“脓头”出来,她才意识到不对劲,但这时“代打”已经联系不上了。

“她来我们医院的时候其实有些晚了,左侧鼻尖区域已经完全坏死,痛触温觉消失,后续治疗只能按照创面治疗的方式一步步补救。”张欣羽说着有些惋惜,“她本来是个挺好看的小泵娘。”

她强调,即便是看似简单的注射类项目,也属于医疗行为,对医生资质、场所消毒、用药安全和剂量控制都有严格规范,年轻人在选择机构时,要做好充足的调查研究。

缓和与“自我”的关系

“现在眼皮还是有点肿,但视野感觉更开阔了。”楚瑜说。

距离她做双眼皮手术过去已经一个多星期,眼皮被撕扯的疼痛感淡了些,但肿胀感依然明显。眼角还有细细的红印,那是术后缝合的痕迹,医生说大概要3个月才会逐渐消退。

但她已经等不及了。术后第一天开始,楚瑜就在社交媒体上记录恢复过程。每天一张自拍,固定角度、固定光线,旁边还附上#我要变美女#的标签。

这些照片是她以前不可能发的。在此之前,楚瑜的社交主页几乎没有正面自拍。她总觉得自己的脸“不适合镜头”,照镜子的时候,也常常要用手把单眼皮撑出一道折痕,才肯多看两眼。

但这一次不同了。哪怕眼皮还在肿、线条还“有点假”,她也愿意把脸呈现出来。“借这个机会练练胆子,之后上大学,我想以新的面貌迎接同学。”她说。

(图/《新生》剧照)

整形的改变,从眼皮开始,但真正发生变化的,是她看待自己的方式。

距离叶子做完双眼皮手术已经过去一年多了,如今伤口早已愈合,线条也趋于自然。但她记得刚拆掉纱布那天,右眼皮肿得厉害,泛着青紫的淤血,“像被人打了一拳”。为了不引人注意,她出门总是戴着压得很低的帽子,有时在街上遇见熟人,也只是匆匆打声招呼,不愿多说。

她本以为自己“变了很多”,但回家后,父母压根没发现,提醒后盯了眼皮半天才说,“还好啊”。高中同学聚会时也没人察觉她的不同,叶子开始怀疑,难道自己做的变化并不明显?难道这些年来对眼睛的执念,都是错的吗?

可她并不后悔。叶子说,最大的变化不是别人能否察觉,而是自己心态上的缓和,“我不再每天想着自己眼睛不好看”。

以前,她经常照镜子比对两只眼睛的大小,出门化妆要贴双眼皮、画眼线,过程繁琐,还看不出效果。现在,这些步骤都省了,“现在就是我最喜欢、最舒服的状态了”。

(图/《九部的检察官》剧照)

她回忆起当初手术前,医生曾问她,要不要开眼角,会更好看。她拒绝了,她不认为手术会让自己变得“脱胎换骨”,也不期待别人会因此更喜欢她,她只是希望自己不要再内耗。

整形之后,叶子渐渐适应了新的自己。以前做小组作业上台汇报时,她总担心别人看自己的眼睛,觉得不好看。现在,她在类似场合的紧张感降低了,变得更自信,也更愿意表现自己。

她知道,整形并没有让她脱离外貌的评价体系,也没有让她变成另一个人。但在某种程度上,她缓和了与“自我”的关系。对她而言,这已经足够了。

很多问题不是出在脸上

在过去,整容是个难以启齿的决定,人们常用“修脸”“微调”来含糊其词。但如今,这些词几乎失去了意义。楚瑜在手术后第一天就开始发自拍,叶子也会直接告诉朋友,“我做过双眼皮”。在她们看来,整形是一件普通的事情,“就像矫正牙齿一样”。

不为面试,不为表演,也不一定非要变美,有时只是“顺手改善一下”,对这一代年轻人来说,整形甚至不再需要理由。这种观念的变化,让整形成为一个不再需要解释的选择,也更容易被写到步入社会前的那张“爆改清单”里。

医生张欣羽告诉盐财经,她接待过不少20岁以下的求美者。有人是带着明确诉求来的,比如“割双眼皮”“打水光”,也有一些人只是觉得“脸不太好看”,但说不清是哪。在她看来,这种“哪里都不满意”的感觉,更像是一种心理层面的焦虑。

这种焦虑,并非源自个人内在的不安,而是被外部环境不断放大、复制、强化的。

“当所有人都在说某一种样貌是‘美’的,你就开始怀疑自己是不是也该那样。”她说,“有点像皇帝的新衣,哪怕你主观上觉得不好看,但看到全网都在追捧,你也会开始不自信。”

张欣羽提到一个俄罗斯混血的女孩,年轻、漂亮,是小有名气的主持人。女孩反复要求打额头、填太阳穴、做“精灵耳”等项目,被她多次拒绝。她很清楚,这类手术即使做了,也达不到女孩心中理想的样子。“她太不满意自己了,一进诊室就说‘我哪里都不行’。她不是为了改善一个部位,而是从根上否定了自己的脸。”

另一个来诊所的女生,已经做过五六次鼻子,每次术后都不满意,又重新修整。“很多年轻人把整形当作解决所有问题的手段,但很多问题不是出在脸上。”

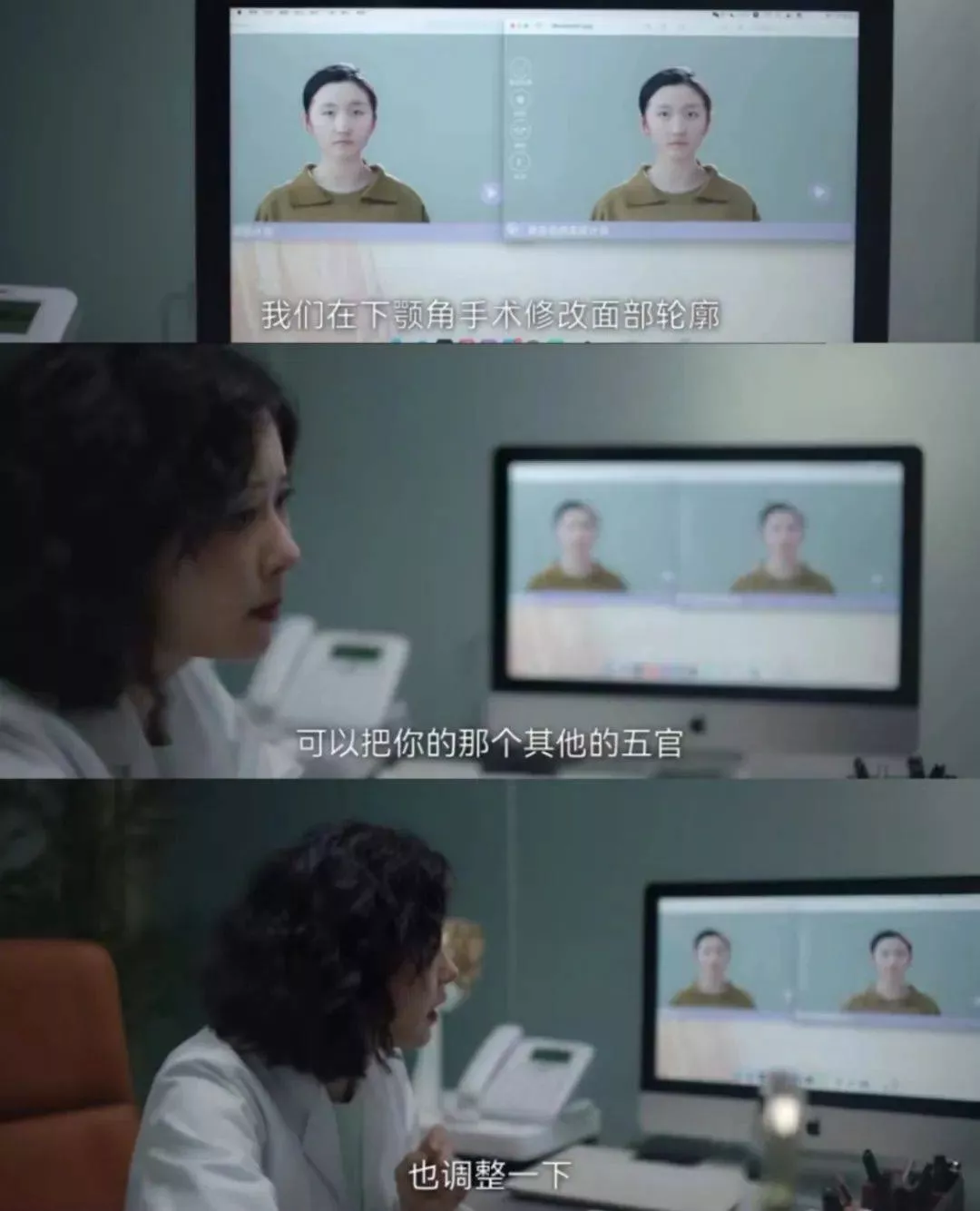

对“美”的判断,本应是主观的,但在某些场景下,它变得高度一致。社交平台给出的“模板”几乎一致:双眼皮、高鼻梁、大卧蚕、面中饱满、下颌线清晰。在这样的审美体系里,“标准脸”被无限复制,很多人不再思考“自己适合什么”,而是盲目跟随美颜滤镜后的“镜头美学”,通过模仿和接近来换取对自己容貌的认可。

从某种意义上说,这一代人比任何时候都更强调“美”的自由,也比任何时候都更焦虑“够不够美”。但问题是,如果“变得更好”永远是对“当前的自己”的否定,那终点又在哪里?张欣羽希望,年轻人在做决定之前,能够对改变多想一层:“这真的是你自己的决定吗?”

美的标准应该是由谁制定。(图/《以美之名》剧照)

对于楚瑜和叶子来说,答案是肯定的—整形并非彻底改变了什么,而是带来了一种心理上的释放。整容手术台上的那一刀,让她们终于停止了长久以来的自我苛责,也更有勇气接纳当下的自己。

整形并不是成为大人的标准动作,但对一些年轻人来说,它或许是他们认清自我、开始掌握人生选择权的第一步。而这场必于“美”的讨论,对他们来说,也许才刚刚开始,昂贵的价格只是其中最微不足道的一种。