北大师生用3年啃下领域“硬骨头”

2025-06-30 06:25:20 · chineseheadlinenews.com · 来源: 科学网

看到Nature投稿系统显示“接收”的那一刻,北京大学城市与环境学院教授彭书时不禁感慨:那颗11年前击中他的“子弹”,终于有了回响。

2014年,彭书时在法国气候与环境变化实验室(LSCE)做博后。那是他在实验室平平无奇的一天,电脑屏幕上一条与二氧化碳季节变化趋势相似的甲烷曲线引起了他的注意。一个想法“蹦”了出来:“是不是因为大气中的羟基自由基(OH)增加了,所以增强了热带地区甲烷季节振幅?”

他激动地冲到时任LSCE实验室负责人之一、甲烷收支领域的知名科学家Philippe Bousquet的办公室:“您能给我五分钟吗?我们喝杯咖啡聊聊。”然而,由于缺乏大气OH增加的数据支持,他没能说服Philippe,只好将这个想法搁置。

11年后,在北大任教的彭书时带领博士生刘刚,为这个搁置多年的设想画上了圆满的句号——在最新发表的Nature论文中,他们首次揭示了过去40年甲烷浓度增长背后的驱动机制,填补了甲烷排放端“源”和清除端“汇”演变机制的关键空白。

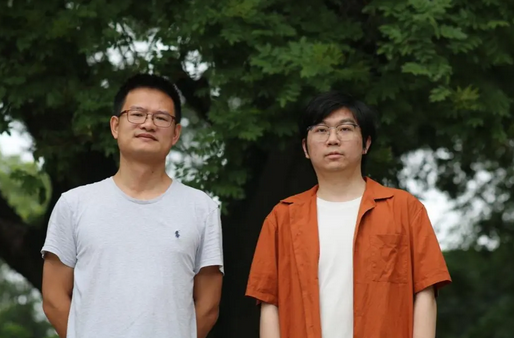

彭书时(左)与刘刚受访者供图

对39岁的彭书时而言,这篇论文是他在甲烷研究“拼图”中补上的重要一块,也是他首次指导学生发表于Nature正刊;对27岁的刘刚来说,这是他从学生向独立科研工作者过渡的重要里程碑,也是他坚定科研道路信念的关键一役。

1 解决一个关键争议

彭书时团队的研究对象,是全球变暖的第二大“推手”甲烷。甲烷对全球变暖的贡献高达30%,近年来不断被推向全球气候治理谈判桌的前沿。

“为什么要减排甲烷?最根本的原因是它的‘寿命短、变暖潜力大’。”彭书时解释说,“甲烷在大气中的寿命为8到12年,相比二氧化碳存在百年的滞留期少一个数量级;但在百年尺度上,它的增温效应却是二氧化碳的28倍。”正因短期内减排甲烷的效果立竿见影,甲烷减排得到了各国政策制定者的广泛支持。

各国科学家也纷纷对大气中的甲烷展开研究。但在过去20年,一个关键争议始终没有定论:究竟是什么主导了大气甲烷浓度的变化?

早在11年前,这个问题就引起了彭书时的注意。当时,他刚刚完成一项关于二氧化碳季节变化振幅(SCA)的研究,出于好奇,他用相同方法分析甲烷的季节变化数据,却发现了一个令人惊讶的现象——甲烷的季节性变化在不同纬度呈现出截然不同的趋势。

“在热带地区,甲烷的季节振幅明显增加;而在高纬度地区,却是减少的。相比之下,二氧化碳的季节性振幅在不同纬度都是增加的。”他说。

这个不寻常的现象令彭书时非常兴奋。他随即带着图表找到了LSCE实验室甲烷“源-汇”收支研究的领域奠基人之一Philippe Bousquet,围绕大气中负责清除甲烷的“清道夫”——OH展开讨论。

然而,这场对话最终没有达成共识。“我认为甲烷变化的背后可能与大气中OH的增加有关。但Philippe并不认同,他坚持OH浓度变化不显著的观点。我无法说服他。”彭书时回忆说。

彼时,由于缺乏OH浓度变化的数据和合适的甲烷大气传输模拟工具,他只好将这一猜想暂时搁置。

直到2020年,一场全球性的疫情封控,才意外地为这个问题带来了新的线索。那一年,全球人类活动骤减,甲烷的排放随之下降。但奇怪的是,大气中的甲烷浓度反而上升了。

“人类的交通出行和工业生产活动是产生氮氧化物的主要途径,后者是生成OH的重要物质。当时,我们通过研究发现,当人类污染物大幅减少后,OH也随之减少。OH少了,甲烷就留在了大气中。”彭书时说,“这个结论于2022年12月顺利发表在Nature上。”

也正是这项发现,让彭书时重新想起了2014年法国博士后期间因故搁置的一个关键设想。

此后,经过3年深入攻关,在今年发表的新研究中,彭书时和团队终于将设想落地——他们从甲烷的SCA的观测趋势中提取线索,借助一系列大气传输模型模拟,聚焦于甲烷的“源”和“汇”,首次系统性地厘清了过去40年大气甲烷浓度变化的主要驱动机制。

“我们这项研究共有两个重要发现。首先,我们首次在大尺度上证实了,北半球高纬度地区甲烷浓度振幅减小源于甲烷自然源排放与气候变暖之间存在‘越暖越排、越排越暖’的正反馈必系。”彭书时解释说,“其次,我们发现在过去40年间,热带地区甲烷浓度的季节性振幅之所以增大,主要是因为大气中OH的浓度上升了约10%。”

彭书时团队最新发表的Nature论文

2 “天时、地利、人和”

彭书时告诉《中国科学报》,由于地球系统的复杂性,任何一个要素的变化都会引发“蝴蝶效应”,要想真正厘清甲烷“源-汇”变化的驱动机制,并非易事。

研究伊始,由于之前在二氧化碳研究中积累了成熟的建模经验,彭书时想照搬二氧化碳的模拟方法。这套方法建立在“因子实验”的基础上,即在模型中设定两个“平行地球”——一个包含甲烷人源排放,另一个则将排放设为零,两者差值即为人为因素的贡献。这一逻辑曾在解析二氧化碳的源汇变化中“屡试不爽”。

但很快,他们就发现“套公式”行不通。“在一些地区,甲烷受传输的影响特别大。”彭书时说,”部分地区排放源变化与传输有强烈的交互作用,仅靠本地因子根本无法解释其季节性变化。“

要解决这个问题,必须引入更真实的大气物理过程和跨区域传输机制。在彭书时看来,能最终完成这项研究,离不开“天时、地利、人和”的共同促成。

如果说,疫情期间意外揭示的甲烷排放线索是难得的“天时”;那么,同校的北大物理学院大气与海洋科学系研究员沈路路的加入,则为团队提供了宝贵的“地利”和“人和”。

“我与沈老师是在一次院系交流活动中认识的。当时聊起这个课题,他特别有兴趣,就一拍即合开展了合作。”彭书时回忆说。借助沈路路提供的大气化学传输模型工具,研究团队终于模拟出甲烷在不同区域、不同季节间的复杂迁移与汇合,为后续一系列模拟实验奠定了技术基础。

而真正让这套复杂模型“跑起来”的,是论文第一作者、彭书时课题组的博士生刘刚。

“2022年春季开始研究这个课题,从2023年暑假我就开始跑模型数据了。当时真的每一周都‘不安生’。”刘刚笑着回忆说。

由于模型运行一次就需要七天,每次提交任务后,刘刚都要焦虑地等待一周才能看到结果。如果结果不符合预期,又意味着一切归零。连续数月,刘刚几乎天天熬夜,凌晨两点入睡成了常态。一个核心模拟结果,从启动到优化完成,前后花了将近半年时间。在成百上千次的尝试后,团队最终实现了与实际观测高度吻合的模拟结果。

2023年12月,在国际地球物理联合会(AGU)会议上,他们带着初步成果向众多顶尖科学家展示了这项工作,收获了同行高度的积极反馈——“这篇文章应该投稿到Nature或Science”。

在与同行进行细致讨论后,刘刚将论文进行了28轮反复修改,于2024年7月投递至Nature编辑部。两个月后,正逢国庆节前夕,研究团队收到了审稿意见。“3位审稿人都给出了积极的评价。”彭书时回忆说。

尽管如此,审稿人也提出了大量细节问题,要求团队进一步完善。那年国庆节,为了对审稿人提出的所有问题逐一响应,并协调合作者沟通修改思路,刘刚有4天几乎彻夜未眠。

最终,团队提交了一份54页的审稿回复,涵盖几乎所有模型参数、数据来源和逻辑假设。今年3月,该论文正式被接收。

3 研究一个重要的问题

当再次回顾这项研究,彭书时指出,地球是一个高度耦合的系统,不能“头痛医头、脚痛医脚”,要解决复杂的环境问题,必须依靠跨学科的合作。他坦言,能够推动这项工作取得突破,交叉学科合作不可忽视。

“其实我也很奇怪,11年前我把那个图拿出来给大家看,大家都不觉得这是个重要问题。”彭书时回忆道。现在细想起来,之所以无人重视这个问题,是由于相关领域的研究者彼此缺乏真正的跨界合作。

“很多做甲烷研究的人缺乏大气化学背景,他们关注的是排放源,不太考虑大气中的反应过程;而专注大气化学的研究者又对排放数据缺乏信心,也不愿贸然涉足。”彭书时说,“两边可能都想到了同一个问题,却没人真正结合起来做。”

正因如此,取得这项成果,离不开地理科学、环境科学、大气化学等多个学科的深度协作。只有打通这些环节,才能拼出完整的科学图景。

而这种对研究领域复杂问题的深刻洞察与见解,离不开彭书时的跨学科成长背景与长期积累。

彭书时本科毕业于武汉大学环境科学专业,2006年保研直博进入北京大学。博士阶段早期,他大部分时间都扑在生态研究的野外调查和温室气体排放观测上。直到2009年,他的研究方向逐渐转向生态遥感和陆面模式。

2012年博士毕业后,彭书时先后在法国冰川与自然地理环境实验室(LGGE)和LSCE从事博士后研究工作。在这段时间里,他系统拓展了对陆面过程模型、大气模型、温室气体源汇过程的理解,也为日后独立开展研究打下了坚实基础。

2015年6月,29岁的彭书时结束博士后研究工作回国,以预聘制助理教授的身份正式回到母校任教。

然而,回国的前几年并不轻松。进入终身教职体系,意味着成果与评估高度挂钩。

教职初期,由于没有学生,兴趣广泛的彭书时把自己当成了一个“超级博士后”。他尝试了多个研究课题,但却没有“拿得出手”的成果。直到2018年,他才“猛然”意识到必须要给学校、给同行一个交代,证明自己“值得”留下来。

自那一年开始,彭书时开始专注于甲烷研究。他从湿地出发,逐步延伸至整个甲烷排放研究,就像拼拼图一样,一块块填补领域空白,搭建起系统认知的链条。

“我的策略是收缩——做一个重要的问题。”彭书时说,“人的精力总是有限的。做科研不能什么方向都想做,做一个方向就好。”

4 找到自己的生态位

如今,彭书时已在北京大学深耕甲烷研究10年。在这期间,作为研究者,他在甲烷研究领域建立起了自己的“生态位”;而作为导师,和科研并行推进的,还有他对人才教育培养的探索。

当被问及“选择学生时,最看重什么品质”,彭书时坦言:“首先是好奇心,其次是做科研的自我驱动力。那些简历看起来特别“亮眼”的,又是学生会主席,又发了SCI文章,在我这里反而行不通。”

在他看来,本科阶段更应该培养对世界的好奇心和探索精神,而不是过早地卷入“成果导向”的科研任务中。“本科阶段的时间本就有限,如果把几乎所有精力都投入一个固定科研任务中,去写文章、改论文,这种完成周期很长的工作很容易消耗一个人最宝贵的科研热情。”

此外,与一些强调“硬性产出”的课题组不同,彭书时从不以论文数量作为评判学生的核心指标。

在彭书时看来,科研从来不是一场“竞速赛“,而是一个寻找自我节奏与生态位的过程。“有的树长得快,有的树长得慢,但长得慢的未必不结实。每个人都有自己的节奏,不能要求所有人都变成所谓的‘六边形战士’,什么都得强。”他说。