大唐第一墓志铭,写的竟是一个骗婚穷小子

2025-10-05 12:25:18 · chineseheadlinenews.com · 来源: 历史讲解员公众号

01

贞元十年(794年)九月,长安城南安化门附近的小街上,一间漏风的茅惭梯是王适的栖身之所。

三十出头的他,空有才学却连个小吏职位都没捞到。

他自视甚高,不屑于循规蹈矩参加科举,总想通过求见权贵走捷径。

可那些权贵只爱听阿谀奉承,对他的正直坦率避之不及,几次碰壁后便再也无人愿意见他。

每日里,王适只能靠咸菜冷饼充饥,对着窗外的柳树长吁短叹。

其实他并非无才,年轻时也曾多次参加科举,怎奈时运不济,每次都在最后一关铩羽而归。

02

昔日同窗要么当官要么经商,唯有他困在破屋中,成了街坊邻里茶余饭后的笑柄。

这天傍晚,他揣着仅剩的几文钱去买豆腐,却被街角的告示围得水泄不通。

挤进去一看,原来是邻村侯处士家要招女婿。

侯处士虽只是退休小辟,却家境殷实,更有个貌美贤淑的女儿侯淑娘,是方圆十里闻名的美人。

人群中有人嘀咕:“侯老爷说了,女婿必须得是官人,没功名没官职的想都别想”。

王适心里一动,他曾在去年踏青时见过侯淑娘,那素衣白裙、笑靥如花的模样让他心动不已。

可“官人”二字像道铜墙铁壁,将他拦在门外。

回到家,王适满脑子都是侯淑娘的身影,夜风一吹,他忽然生出一个念头:“我虽未当官,学问却不输他人,若能娶到淑娘,日后定拼尽全力考功名,绝不让她受苦”。

可一想到侯处士的条件,他又泄了气,蹲在门口拍了半夜大腿,也没想出个办法。

03

连着三天,王适茶饭不思,人都瘦了一圈。

直到次日清晨,他听说长安最有名的媒婆张妈妈要去侯家说亲。

当下心一横,揣着仅有的半匹粗布直奔张妈妈家。

张妈妈家门庭若市,王适在门口等了两个时辰才见到她。

没等张妈妈开口,他扑通一声跪下,把粗布往桌上一放:“张妈妈,求您帮我去侯处士家说亲,日后我若发达了,定给您重金谢礼!”

张妈妈瞥了眼粗布,又上下打量他,皱眉道:“你这后生,怕是不知道侯老爷的规矩吧?人家要的是官人,你有啥官职?”王适硬着头皮说:“实不相瞒,我已明经及第,吏部正在验看文书,不日就要授官,只是眼下还没拿到正式告身。”

这话半真半假,他确实考过明经科,却并未考中。

只是眼下,王适心里打着小算盘:先把婚说成,日后再想办法。

张妈妈眼珠一转,见他长得周正、谈吐文雅,又有“重金谢礼”的诱惑,便点头答应:“行,我就帮你跑一趟,但丑话说在前头,若侯老爷要验文书,你可得拿得出来”。

王适连连点头,心里却紧张得不行。

04

张妈妈办事效率极高,当天下午就去了侯家。

侯处士听说对方是“即将授官”的明经及第者,倒也来了兴趣,追问:“既是要授官,可有吏部的文书?”

张妈妈早有准备,笑着说:“这后生刚考完,文书还在走流程,过些日子就下来。他人稳重、学问好,配淑娘姑娘不会吃亏”。

侯处士沉吟片刻,他并非非要揪着文书不放,只是想给女儿找个靠谱的婆家。

见张妈妈打包票,又听说王适学问好,便松了口:“那让他过几日来家里一趟,我亲自考考他”。

张妈妈把消息带给王适,他又喜又愁。

喜的是侯处士松了口,愁的是万一要文书,那就露馅了。

当晚,王适翻来覆去睡不着,直到天快亮才下定决心:“横竖都是一搏,先过了面谈这关再说!”

几天后,他换上仅有的体面长衫,忐忑地去了侯家。

侯处士早已在客厅等候,刚见面就抛出各种经史子集的问题。

王适苦读多年,对答如流,甚至还能引经据典说出独到见解。

侯处士越听越满意,看向他的眼神也柔和了不少。

可就在谈话快结束时,侯处士话锋一转:“年轻人学问不错,但授官文书得尽快拿来我看;并非我不信你,婚姻大事需有凭证,也好给淑娘一个交代”。

这话一出,王适脸上的笑容瞬间僵住,张了张嘴却一个字也说不出来。

侯处士见他这模样,脸色顿时沉了下来:“怎么?拿不出来?”

05

王适知道瞒不住了,“噗通”一声跪倒在地,坦白道:“我没考上明经,也没有文书,只因太爱淑娘才出此下策”。

侯处士听完怒不可遏,一拍桌子:“好你个胆大的后生!竟敢骗到我头上来了!”

说着就要喊人把他赶出去。

危急时刻,张妈妈赶紧上前劝阻:“侯老爷,您消消气!这后生虽骗了人,也是出于无奈,您看他学问好,对淑娘又真心,不如再想想办法?”

侯处士余怒未消:“想什么办法?没有文书就是个白丁,我怎能让女儿嫁给他?”

张妈妈凑近侯处士低语:“长安有匠人能仿造吏部文书,花钱做一份先蒙混过关,等王适考中再补上真的,这不就皆大欢喜了?”

侯处士愣了一下,他这辈子最看重规矩。

可看着跪在地上的王适,又想起女儿提起王适时那羞涩的模样(此前淑娘已偷偷见过王适),对他颇有好感,心里竟有些动摇。

张妈妈见他犹豫,又趁热打铁:“侯老爷,淑娘年纪也不小了,难得有个她看得上、学问又好的后生;只要王适真心对她好,日后肯上进,这‘假文书’不过是个过渡”。

王适也赶紧磕头:“侯老爷,我发誓,婚后定拼尽全力备考,三年内若考不上功名,绝不拖累淑娘!”

侯处士沉默许久,终于叹了口气:“罢了,就按你说的办!但文书一定要做得像模像样,别让人看出破绽,还有你若日后敢对淑娘不好、不努力备考,我定不饶你!”

王适喜出望外,连连磕头谢恩,心里的一块大石头总算落了地。

06

当日晌午,王适就跟着张妈妈去了长安城西市,找一个叫李木匠的人。

李木匠表面上是木匠,实则偷偷帮人仿造各种文书,只要给够钱,做得跟真的一模一样。

见到李木匠,张妈妈直接说明来意。

李木匠眯着眼打量王适,又问了吏部文书的样式、印章的纹路。

王适虽没见过真文书,但听考过的同乡说过大概模样,便一五一十地描述出来。

李木匠听完,摸了摸下巴:“行!三天后来取,不过这活儿有风险,得给五十缗钱”。

五十缗钱对王适来说是个天文数字,他掏空家底也才凑够十缗。

没办法,他只能挨家挨户找同乡借钱,又把自己唯一的祖传玉佩当了,才总算凑齐了钱。

三天后,王适去取文书。

李木匠拿出一份折叠整齐的文书,王适打开一看,上面用工整的楷书写着他的名字、籍贯、考试成绩,末尾还盖着“吏部之印”,跟真的一模一样。

随后,便捧着文书再去见侯处士,侯处士仔细比对后确信无疑,当场拍板:“选良辰吉日完婚!”

王适悬着的心终于彻底放下,看着侯处士身后偷偷露出半张脸的侯淑娘,姑娘正含情脉脉地看着他,不由得咧嘴笑了起来。

07

婚期定在贞元十年十月十六。

王适无力操办大排场,侯处士通情达理,未索重礼,反倒备了不少嫁妆。

成婚当日,王适身着侯家缝制的新衣裳,牵着盖红盖头的侯淑娘拜天地、拜高堂,场面虽简单,却满是喜庆。

婚后,王适践行承诺,一心扑在科举备考上。

每日天不亮就起身读书,直至深夜才歇息。

侯淑娘从无怨言,悉心照料他的饮食起居。

贞元十一年正月廿三,王适看书入了迷,竟忘了吃饭。

侯淑娘端着饭菜进来,笑着劝道:“夫君,再用功也得吃饭,累坏身子怎么考功名?”

王适放下书卷,握住她的手,愧疚道:“委屈你跟着我受苦了”。

侯淑娘摇头:“我不觉苦,你有上进心,日子定会好起来”。

望着妻子温柔的眼神,王适更添愧疚,也愈发坚定了考功名的决心:“只有真当上官了,才能弥补骗婚之过,给她安稳的生活”。

可唐朝的科举并非易事,明经科看似考背诵,实则对“经世致用”的见解要求极高。

王适几次模拟考成绩都不理想,难免有些沮丧。

侯淑娘看穿了他的焦虑,常常用温柔的话语安慰他:“夫君学问好,慢慢来,一定能考上的。”

在妻子的鼓励下,王适重新振作精神,开启了长达十年的逆袭生涯。

08

很多人以为王适一考即中,其实不然。

从贞元十年骗婚开始,到贞元二十一年考中明经,整整过去了十一年。

这十一年里,他的备考之路并非一帆风顺。

起初,他仗着自己有才,死记硬背经文,不懂得融会贯通,每次都在最后一关“殿试”中被刷下来。

屡屡受挫后,王适痛定思痛,开始调整学习方法:

他不再死读书,而是研究历代典章制度和前朝案例,将书本知识与社会现实结合起来,形成自己的见解;

他放下身段,经常去向县里的老举人和老贡士请教,从他们身上学到了很多实用的考试经验和社会阅历;

他也不再闭门造车,而是每日关注朝堂动态和国家大事,针对时事写出自己的看法,反复修改,锤炼文笔和论点。

可命运总是爱开玩笑,就在他以为终于可以凭借真才实学踏上仕途时,一场突如其来的政治风波,又将他的希望暂时浇灭。

09

永贞元年(805年),唐顺宗推行的永贞革新触动了宦官和藩镇的核心利益。

由于顺宗中风无法理政,权力逐渐旁落。

宦官集团抓住这个机会,联合部分反对改革的大臣,以顺宗名义下诏,立太子李纯为新皇帝,即唐宪宗。

顺宗被迫退位,被尊为“太上皇”,软禁在宫中。

政局动荡之下,原定的科举考试被搁置。

这对像王适这样的寒门士子来说,无疑是沉重的打击,他们唯一的上升通道被暂时堵死了。

直到唐宪宗在永贞元年八月正式即位,朝廷才逐渐恢复秩序。

宪宗渴望励精图治,扭转中唐以来的颓势,他深知人才的重要性,于是决定重启科举。

他下令设立“贤良方正直言极谏科”“博通坟典达于教化科”“军谋宏远堪任将帅科”“详明政术可以理人科”四个主要科目,大规模选拔天下贤才。

这个消息传来,对王适来说无异于久旱逢甘霖,他笑着对妻子说:“这不正是我的时机嘛!”

王适立刻收拾行囊,准备参加这次特殊的制科考试。

10

王适带着自己精心撰写的策论,自信满满地参加了考试。

然而,他的言辞过于激烈,直指时弊,最终还是名落孙山。

这次失利让他更加窘迫,就在他一筹莫展之际,听说金吾卫的李将军年轻有为且爱才如命,便决定放手一搏。

他直接上门自荐:“天下奇男子王适,愿意见将军陈述事情”。

李将军见他胆识过人、谈吐不凡,两人一拍即合。

从此,王适便成了李将军门下的常客。

不久后,骄横的昭义军节度使卢从史听闻王适的名声,也派人来招揽。

王适却鄙夷地说:“这狂妄之徒不值得共事!”断然拒绝了。

李将军因此更加看重他,上奏朝廷推荐他担任卫胄曹参军,并兼任引驾仗判官。

王适,也跟着终于踏上了仕途。

虽然官职低微,但他对李将军言听计从,表现十分出色。

后来李将军调任凤翔节度使,也不忘带上王适。

11

元和元年(806年)五月初三,朝廷正式发布任命,王适进爵为从八品下的大理评事。

他刚得到消息,便狂奔回家,迫不及待地要把这个喜讯告诉妻子,并放声大笑。

侯淑娘早就在家门口踮脚张望,见丈夫这般模样,忙迎上前:“夫君,可是仕途有望了?”

王适一把将她抱住,激动得说不出话,只是一个劲地点头。

四月初十,吏部的正式告身由驿卒送到家中,王适捧着盖着鲜红“吏部之印”的文书,百感交集。

他郑重地将文书递到侯处士与侯淑娘面前:“岳父大人,淑娘,当年我用假文书骗婚,是我糊涂!”

“如今终于得到了真功名,也算给你们一个交代”。

侯处士看着他,欣慰地笑道:“年轻人知错能改,又肯上进,就是好样的!”

“淑娘跟着你,我放心”。

侯淑娘也笑着摆手:“夫君,过去的事别再提了,咱们好好过日子”。

上任那日,王适身着青色官服,牵着侯淑娘的手,昂首挺胸地走进大理寺。

同僚们见他仪表端正、谈吐有学识,都乐意与他结交。

12

后来,王适每次办案,都会始终记着当年“假文凭骗婚”的事情。

所以在审讯时,他格外重视“情理兼顾”。

元和二年(807年)三月,有个年轻人为了救治重病的母亲,伪造了官府的免税文书,被揭发后送到了大理寺。

按照大唐律法,伪造官文书应当判处两年徒刑。

王适审案时,查明这个年轻人平日为人正直,此番实属无奈,便上奏朝廷,详细陈述缘由,请求从轻发落。

最终,朝廷免除了他的徒刑,又念及他生计不易,仅罚银二十两,允许分六个月还清(每月还三两四钱),还派人送去几株药材帮助他母亲治病。

这件事传开后,人人都称赞王适是个“体恤民情的好官”。

可王适自己也明白:当年他若不是遇到通情达理的侯处士和侯淑娘,若不是后来发奋考上功名,恐怕早就成了唐律严惩的“欺婚犯”。

13

王适的仕途,是从元和元年的大理评事开始,用了八年时间,到元和八年才做到了郎中。

这在中唐时期的官员晋升中,属于比较快的速度。

他的晋升之路,并非靠钻营,而是靠实实在在的功绩。

在大理寺初任评事时,王适处理的那个为母伪造文书的案子,让他“体恤民情”的名声传开,得到了上司的赏识。

元和三年(808年),王适再次参加了“贤良方正直言极谏科”的考试。

这次他吸取了上次的教训,言辞恳切又不失犀利,写的策论《时政得失疏》直指藩镇割据和宦官专权的弊病,深深打动了唐宪宗。

最终,他一举登科,被授予左拾遗之职。这是一个从八品上的谏官,可以直接向皇帝上书言事,是晋升的重要跳板。

为了积累地方工作经验,王适主动上书请求外放。

14

元和四年春,他被外放为睦州(今浙江建德)刺史。

当时的睦州,地处浙西山区,交通不便,农业落后,百姓生活困苦。

王适到任后,没有摆官架子,而是立刻深入田间地头,了解民情。

他发现当地百姓深受旱涝之苦,便亲自勘察地形,在冬季主持修建了一条长达二十余里的水渠,引新安江之水灌溉农田。

这条水渠被百姓称为“王公渠”。

次年秋收,睦州的粮食产量翻了一番,百姓终于能吃上饱饭。

王适深知教育的重要性,他在州城修复了荒废已久的孔庙,并设立了州学,聘请有学识的老先生任教。

他还规定,凡是家境贫寒的学子,州府将资助其学费和笔墨。

三年间,睦州的文风逐渐兴盛,培养出了不少人才。

在睦州任满三年后,由于政绩突出,王适在元和七年夏被调任为扬州(今江苏扬州)司马。

扬州是当时的富庶之地,但也面临着治安混乱的问题。

王适到任后,亲自带领州兵,突袭了几个盗匪窝点,抓获了为首的头目。

他还建立了保甲制度,让百姓互相监督,有效地遏制了犯罪。

同时,王适也简化了商旅的通关手续,降低了苛捐杂税,吸引了更多的商人前来贸易。

他还亲自处理了几起欺行霸市的案件,保护了中小商户的利益。

后来,在王适的整顿下,扬州的商业更加繁荣,税收也大幅度提高。

15

元和八年,由于王适在扬州“经营有方,政绩卓著”,他被这次的铨选考核中评为“上”。

同年秋,宪宗皇帝将王适调回中央、宰相武元衡亲自督办此事,委任他为尚书省刑部郎中。

郎中是尚书省六部内各司的长官,为从五品上,负责具体的行政事务,比如处理全国的刑事案件、修订法律条文等。

这是一个手握实权、地位很高的官职。

但没过两年,王适的身体就垮了。

16

元和九年(814年)春,王适就时常感到胸闷气短,但他一直强撑着处理公务。

九月初,他的病情突然加重,咳血不止。

他知道自己时日无多,便向朝廷上奏,请求辞官养病。

宪宗皇帝念及他为官清廉、政绩突出,批准了他的请求,并派太医为他诊治。

九月二十日,王适被家人从官署抬回了家中,此时的他已经非常虚弱,连说话都很费力。

王适躺在病榻上,侯淑娘日夜守在身边,悉心照料。

他看着妻子,眼中满是愧疚和感激。

王适拉着妻子的手,断断续续地说:

“淑娘,我这辈子,最对不起的人就是你和岳父”。

“当年我用假文书骗婚,是我糊涂!幸好有你陪着我,我才有动力走到今天”。

侯淑娘早已泪流满面,她握住王适的手说:“夫君,过去的事都过去了,你别再提了,我只希望你能好起来”。

王适摇了摇头,他知道自己好不了,便召来长女、女婿和几个亲近的门生,嘱咐他们:

“我死后,墓志铭一定要如实写,把我当年骗婚的事也写进去。”

“我这一生,知错能改,才有了今天;将这事记下来,或许能警示后人,做人要诚信,不能走歪路”。

说完这些话,他又看了一眼侯淑娘,眼中露出一丝安详。

九月二十五日深夜,王适在睡梦中溘然长逝,享年四十四岁。

17

历史上的王适与老婆侯氏,共养育了三个孩子:一男儿两女娃。

可男孩在三岁时,不幸落水夭折了。

后来他的大女儿长大后,因亳州永城县尉姚挺互有情愫,王适便把长女嫁给了他。

当时王适的小女儿才十岁左右。

18

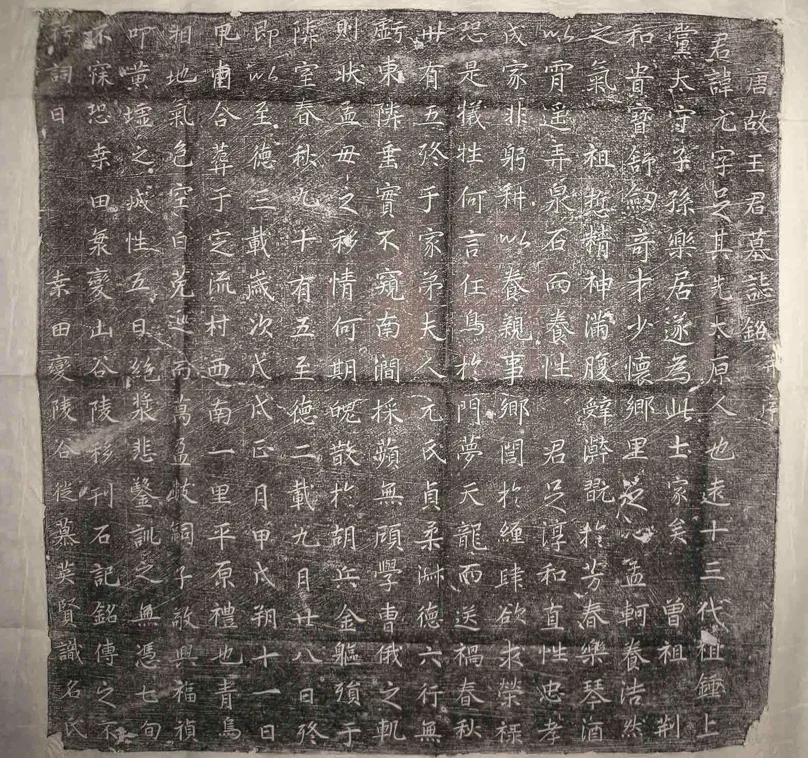

自王适去世以后,王适的老婆、长女及女婿、门生便遵照他的遗愿,将早年间的“骗亲”一事写进他的墓志铭中。

侯氏还请了当时非常著名的大文豪,同时也是唐朝当年的“文坛领袖”,已故丈夫的生前好友韩愈为他撰写墓志铭。

韩愈与王适的交集,早在元和初年,王适刚入大理寺时。

彼时韩愈任国子博士,常因公务出入大理寺,两人因一桩涉及儒生量刑的案件有了初次深谈。

王适在案中既严守律法底线,又体恤儒生求学之艰的处理思路,与韩愈“文以载道、治以恤民”的理念不谋而合,彼此留下深刻印象。

后来,在元和三年制科考试,王适以《时政得失疏》登科,韩愈就是当年的主要考官。

他阅罢王适的策论,对其针砭时弊的勇气与切中要害的见解极为赞赏,曾对同僚感叹:“此子有孟轲之刚直,董子之睿智,绝非池中之物”。

两人自此从公事往来转为道义相投的挚友,常于长安的酒肆中畅谈国事民生。

王适也曾向韩愈坦诚提及自己早年“假文书骗亲”的往事,言语间满是愧疚与自省,这份坦荡更让韩愈心生敬佩。

待王适外放睦州、扬州期间,两人虽相隔千里,仍常有书信往来。

王适会将地方治理的见闻与困惑诉诸笔端,韩愈则以自身经验回信点拨,字里行间皆是相知相惜之情。

正因这份深厚的交谊、对王适人品才华的深刻了解,韩愈接到撰写墓志铭的嘱托时,毫不推辞。

在《试大理评事王君墓志铭》中,韩愈不仅详实记录了王适从寒门士子到刑部郎中的为官政绩,更秉笔直书了他当年用假文书骗亲的往事,不曾丝毫避讳。

这篇墓志铭打破六朝以来“谀墓”之风,真实记录人物性格与命运,使文体具有现实批判性。