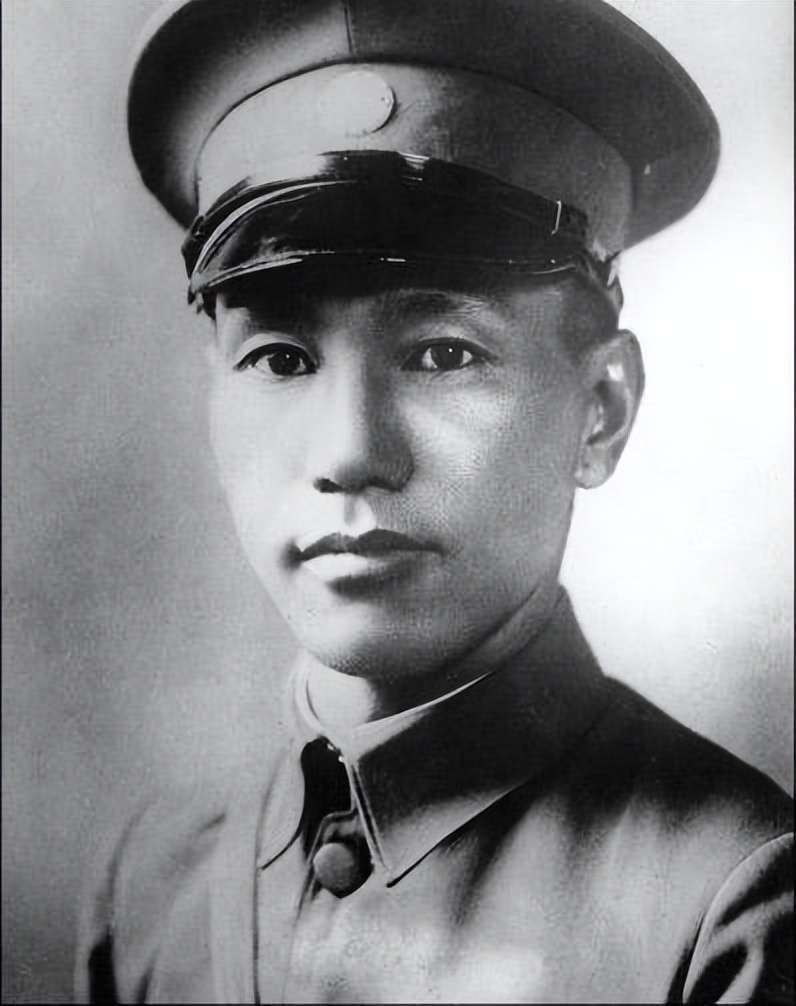

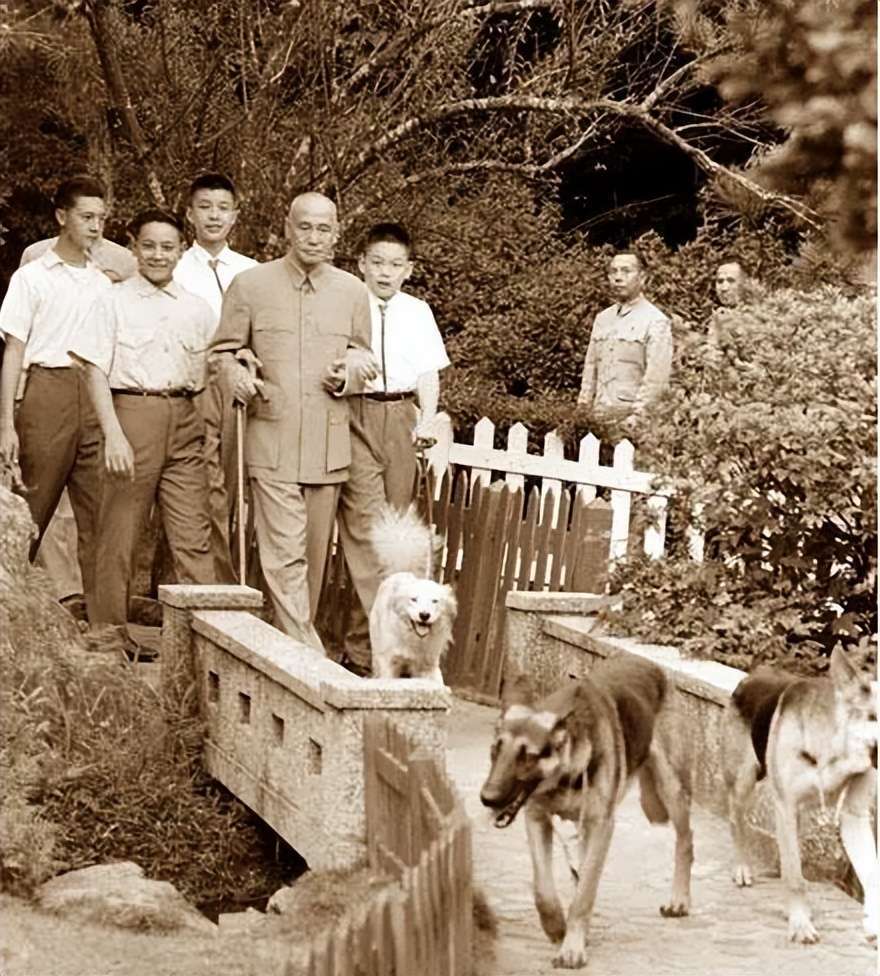

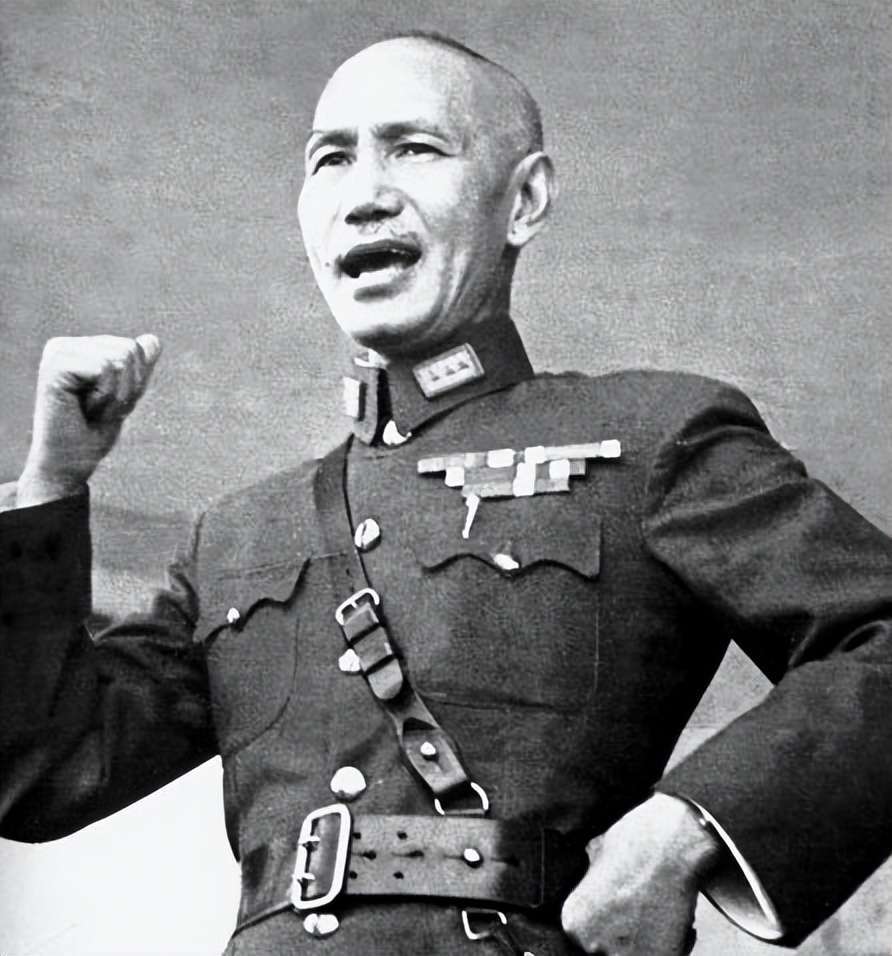

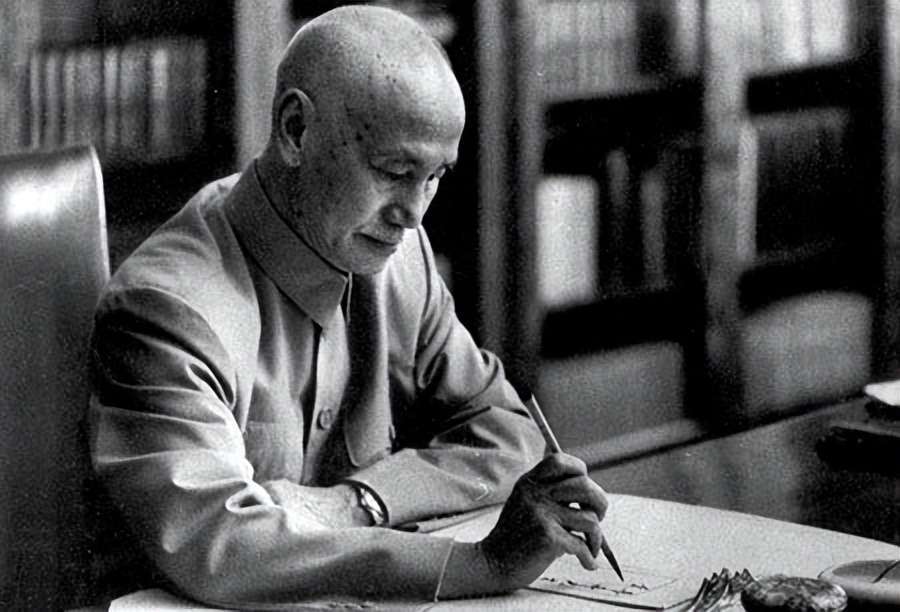

蒋介石反贪时期枪毙多人,为何收效甚微?

2025-09-13 20:25:18 · chineseheadlinenews.com · 来源: 搜狐历史

蒋介石统治时期,国民党政权内部的腐败问题可谓触目惊心,其严重程度令人发指。在军事领域,贪污腐败现象尤为猖獗,各级军官克扣士兵军饷、虚报兵员数量吃空饷、伪造名册制造纸上兵等现象比比皆是。更令人震惊的是,军队系统还公然参与商业活动和金融投机,完全背离了军队的职责使命。

当时掌控国家经济命脉的是著名的四大家族——宋子文、孔祥熙、陈果夫陈立夫兄弟以及孙科家族。这些权贵家族通过错综复杂的政商关系网络,牢牢把控着国家的金融、贸易、工业和交通等关键领域。他们利用手中权力,以各种冠冕堂皇的名义侵吞国有资产,甚至操纵政府抛售黄金外汇来中饱私囊。这种肆无忌惮的贪腐行径连当时的美国盟友都看不过去,多次敦促蒋介石开展反腐工作。虽然蒋介石也成立了专门的监察机构,但最终都收效甚微,腐败现象反而愈演愈烈。

那么,为何国民党的腐败问题会如此根深蒂固?蒋介石的反腐措施又为何屡屡失败?究其原因,首先是国民党一党训政的政治体制存在根本缺陷。在这种体制下,国民党既是执政党又是监督者,缺乏有效的权力制衡机制。国民政府的行政院、立法院、司法院等重要机构都受制于国民党中央,无法独立行使职权。党内民主机制也形同虚设,蒋介石以总裁身份独揽大权,对持不同政见者进行残酷打压。

其次,持续的战乱环境为腐败提供了温床。在抗日战争和国共内战期间,国民政府面临巨大的军事压力和财政危机。由于战争消耗和恶性通货膨胀,正常财政收入远不能满足战争需求。政府不得不采取向美国借款、发行债券、增加税负、滥发纸币等非常手段筹措资金。这些应急措施不仅加剧了经济恶化,更给贪腐分子提供了可乘之机。许多官员层层盘剥,将本应用于战场的资金中饱私囊。

再者,战时经济困境进一步助长了腐败。日本(专题)侵华导致中国最富庶的东部沿海地区沦陷,国民政府退守西南后,只能依靠经济基础薄弱的西部地区维持运转。在这种艰难处境下,一些官员和商人趁机囤积居奇、投机倒把、走私贩运,大发国难财。 从文化层面看,当时的社会环境也不利于廉政建设。中国传统文化中家天下、人情关系等观念为腐败提供了心理基础,而舆论监督和法律约束的缺失更让贪腐行为肆无忌惮。许多贪官污吏根本不担心会受到法律制裁或舆论谴责。

面对如此严重的腐败问题,蒋介石采取了严刑峻法的手段。仅1942年一年,经他亲自批示处决的贪官就达数十人。初期这种高压手段确实起到一定震慑作用,但随着腐败现象愈演愈烈,法不责众的心理开始蔓延。更致命的是,蒋介石在反腐过程中实行双重标准,对亲信网开一面,这严重削弱了反腐的公正性和公信力。

蒋介石还制定了一系列反腐法规,如《国民政府惩治贪污条例》及其实施细则,但这些制度往往流于形式。为了强化反腐力度,他先后成立了中央党务委员会、中央组织部、中央纪律委员会等机构,开展清党、整党、反贪等运动,并启用雷震、翁文灏等廉洁官员查处大案。然而在系统性腐败面前,这些措施都如杯水车薪,往往查办一两个案件后就无疾而终。

一个典型案例很能说明问题:国防部曾一次性提交36项经费申请,总额高达6.7亿元。负责审核的雷震发现大部分申请都存在问题,但国防部长何应钦竟以影响前线作战相要挟,最终行政院不得不妥协,批准了2.25亿元的经费。这个事例生动展现了当时腐败问题的严重性和顽固性。 腐败已成为国民党内部运行的潜规则和激励机制,任何试图打破这一利益链条的人都会成为众矢之的。这种系统性的腐败痼疾,绝非靠几道命令或几次运动就能根除。正是这种深入骨髓的腐败,最终成为导致国民党政权垮台的重要原因之一。