为了击落P2V,海航跑到天上扔照明弹

2025-08-14 08:25:49 · chineseheadlinenews.com · 来源: 世界的多重视角

当时海空军的拦截战术都是差不多的:歼击机在地面雷达的引导下,飞往预定空域。待接近到目标一定距离时,如果是白天,就靠肉眼搜索;如果是晚上,那就靠机载雷达搜搜。

也就是说,就算有地面雷达的引导,最后几公里搜索目标时,还得靠歼击机和飞行员。

国内一共只引进了75架米格-17PF全天候歼击机,全部属于空军。虽然雷达性能一般,好歹能用。

海航手里只有米格-15、米格-15bis这些昼间型飞机,完全靠飞行员肉眼搜索目标了,无法执行夜间拦截任务。

怎么办?

海航的装备一直是跟在空军后面的,图为青岛海军博物馆里的昼间型歼-5,曾击落过RB57A。

1960年初,海军航空兵想出一个“神炮”战术。

简单来说,就是让1架飞机(比如伊尔-28轰炸机)携带照明弹,与歼击机一同出击。接近目标后,伊尔-28飞到其上方,并投放照明弹,照亮敌机所在的空域。跟在后方的歼击机,这抓住这短暂的瞬间,肉眼找到敌机并开炮。

照明攻击示意图

这个战术看起来很不可思议,操作起来难度极大。

一来,原先只要地面雷达、歼击机两方配合,现在要地面雷达、投弹机、歼击机三方配合。

参与的角色多了,任务就会变复杂。

尤其是投弹和搜索的配合,必须非常密切。

如果投弹不及时,敌机可能就会跑掉;如果投弹后歼击机不能及时找到敌机,等照明弹熄灭,任务就失败了。

二来,负责投弹的伊尔-28,飞行速度跟米格-15完全不一样,这对地面指挥又提高了要求。

既要引导慢速的伊尔-28飞到合适的空域,以确保投弹的准确;又要引导高速的米格-15及时跟进伊尔-28,以保证编队协同作战。

这一切都依赖地面指挥,出一点差错都不行。

伊尔-28的飞行特性接近P2V,适合执行这种需要持续跟踪的任务。

1960年9月,海航3师(轰炸机师)抽调2架伊尔-28,海航4师抽调2架乌米格-15双座教练机,开始进行照明攻击训练。

经过3个月的试验,证明这个战术是可行的。

1961年1月,基于这4架飞机组建了夜间照明攻击大队,归海航4师指挥。

海航3师成立于1953年, 最初是歼击机和轰炸机混编,其中7团装备图-2轰炸机,9团装备拉-11歼击机。

50年代末期,9团换装了伊尔-28,该师成为纯轰炸机师。

1976年,海航3师增编了第8团,装备轰-6。

1985年百万大裁军,海航3师被撤编。

海航3师8团当年试验轰-6D和鹰击-6导弹

海航4师的前身是空军第17师,于1954年5月成立。

1953年12月8日,空17师51团转隶海军;1954年5月,空17师全部转隶海军(空军在1956年3月重建了17师),组建了海航4师,原来的49团、51团,分别改为海航4师的10团、12团。

海航4师在国土防空战中战果辉煌,10团也获得“海空雄鹰团”荣誉称号。

海航4师曾经装备的白头雕苏-30MK2,已经被了一遍油漆。

1961年5月9日,照明攻击大队的1架伊尔-28和1架乌米格-15第一次执行夜间拦截任务。

伊尔-28成功的在P2V上方投下了照明弹,但是乌米格-15没能抓住目标。

因为照明时间有点短(只有19秒),加上乌米格-15操作失误,第一次攻击失败,第二次攻击就来不及了。

虽然失败了,却证明这套战术是可行的。

后来,因为训练场地紧张,以及战术本身太复杂的原因,照明攻击大队在1962年被解散了。

不过,这个战术引起了空军的兴趣。

1961年7月,北京军区空军从空10师(轰炸机师)抽调伊尔-28,从空7师、空14师抽调歼-5、米格-15比斯,组建了一个负责夜间照明攻击的低8大队,并开始了大量训练。

空10师组建于1951年1月17日,辖28团、30团,是空军首批轰炸机师(另一个是空8师)。

该师首任师长,是起义过来的刘善本。

1951年11月29日晚,空10师28团的10架图-2轰炸机空袭大和岛,开创了空军第一次夜袭的记录。

1953年,第29团组建。

1955年,该师换装伊尔-28;80年代,换装轰-6。

该师目前装备的是轰-6K/N系列。

空10师的轰-6K

空7师组建于1950年7月28日,辖19团、21团。

该师当时装备的是米格-9,所以被当做补训师,主要为其他单位输送飞行员。

1953年,20团成立,用的还是米格-9。

一直到1956年,该师才完成换装,用上了米格-15bis,具备了担任战备值班任务的能力。

米格-9确实不是一款好飞机

1963年5月17日,第8大队首次执行夜间拦截P2V的任务。

这次仍旧成功投下了照明弹,歼击机也抓住了目标,并且多次开炮,但是没有打中。

1964年3月17日,广州军区也组织了一次拦截。

2架米格-15bis负责投照明弹,1架米格-15bis教练型负责攻击。

这次拦截比较失败,照明弹没能照亮敌机。

除了原装乌米格-15教练型,国内还将部分米格-15、米格-15bis改装为教练型,但是很少看到图片,图为退役的乌米格-15。

照明攻击战术,最终还是海航取得了战果。

前面说了,海航在1962年解散了照明攻击大队。因为拦截P2V的压力越来越大,海航又在1963年11月重新组建了这支部队,命名为独立第5大队。

之前的几次拦截,主要是在照亮后无法及时抓住目标并准确攻击。

因为2PV一旦发现自己被照亮,就会立马机动摆脱。米格-15在跟着机动时,如果掌握不好速度,很容易错过目标。

调整之后再来一次的话,敌机就找不到了,因为照明时间并不那么充裕。

所以,第5大队重点演练了如何迅速抓住敌机。并且针对敌机的机动摆脱,演练了很多预案。

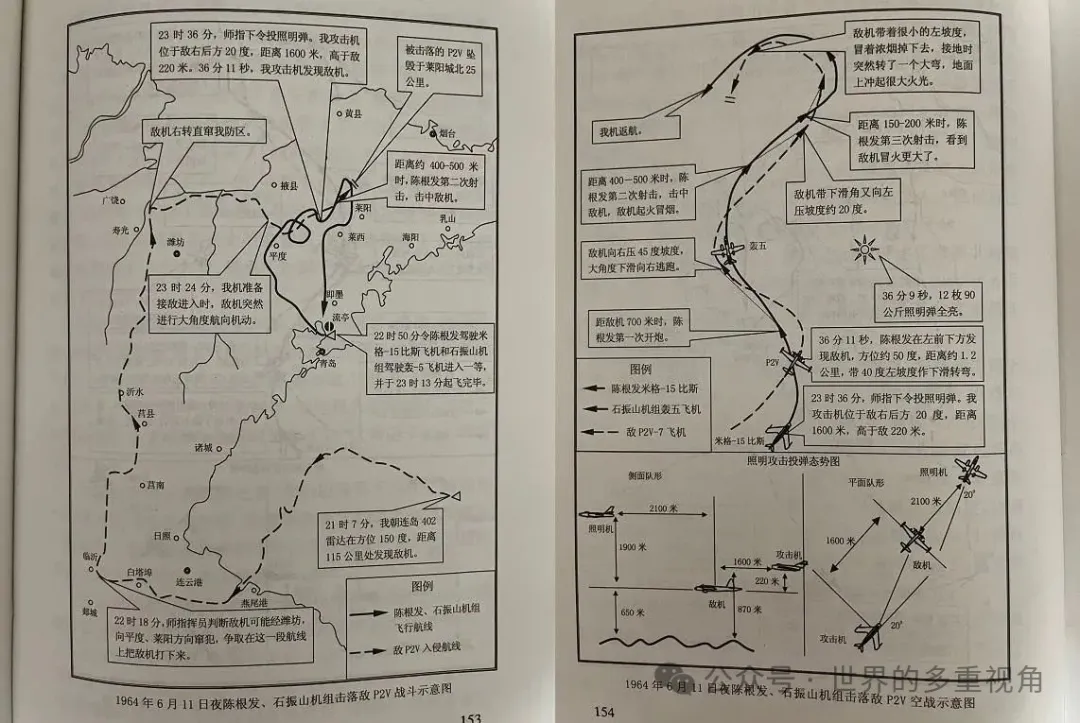

1964年6月11日,1架P-2V再次入侵。

下午17点30分,海航4师接到北海舰队的通报,1架P2V从新竹起飞入窜,部队需要做好战斗准备。

21点25分,这架P2V距离青岛70公里、。

第5独立大队的陈根发(驾驶米格-15bis)和石振山机组(驾驶伊尔-28),进入一等。

23点13分,米格-15bis和伊尔-28起飞。

23点24分,P2V发现被跟踪了,随即大幅度机动,摆脱了第一波攻击。

在地面雷达的引导下,米格-15bis和伊尔-28调整队形,再次抓住这架P2V。

23点36分,伊尔-28投下12枚90公斤的照明弹。

在照明弹亮起仅仅2秒钟后,陈根发就发现了目标,位于左前方50°,1.2公里的位置,并且正在左滑转弯。

陈根发立即压坡度,加油门,追了上去。

在距离700米处时,收油门,降低速度,防止冲过头。

随后,陈根发对着这架P2V射击3次,将它打爆,机上14人全部死亡。

海航击落P2V的过程

这架飞机的残骸上,还有4枚AIM-9“响尾蛇”空空导弹。

按照美国和台湾的设想,如果遇到冲过头的歼击机,把喷口暴露给了P2V,那就可以发射AIM-9导弹,没准能阴下一两架来。

当然,没有成功过。

被解放军的高射炮兵、空军,海航各击落1架P2V后,台湾停止了P2V的入窜侦察活动。