他死于762年,他的朋友圈却传到了2025年

2025-07-19 19:26:17 · chineseheadlinenews.com · 来源: 中国国家历史

小军官郭子仪触犯了军纪,将要遭到严惩。

此时,一位客居并州的诗人正在想方设法营救。在诗人的奔走下,郭子仪成功得救,免于刑罚,后来屡立战功,成为一代名将。

而郭子仪始终没有忘记诗人的恩情,在诗人晚年落难时反过来出手相救。

这个故事出自晚唐裴敬的《翰林学士李公墓碑》:“(李公)客并州,识郭汾阳于行伍间,为免脱其刑责而奖重之。后汾阳以功成官爵,请赎翰林,上许之,因免诛,其报也。”

安史之乱中,李白卷入永王李璘案,被流放夜郎,半路上收到赦免的消息,当即乘舟返程,朝发白帝,暮到江陵。关于李白遇赦的原因,有很多说法,裴敬的碑文将其归因为李白与郭子仪的交情。

目前已知李白一生交游近400人,其中既有高官权贵、世家子弟、文坛大家,也有隐者、道士、僧侣、商贩、村人、小吏等。李白为郭子仪求情时,郭子仪只是一个武举出身的小军官。

李白诗里的小人物,恰似盛唐的群像戏,将我们带入那个光辉灿烂又盛极而衰的时代。

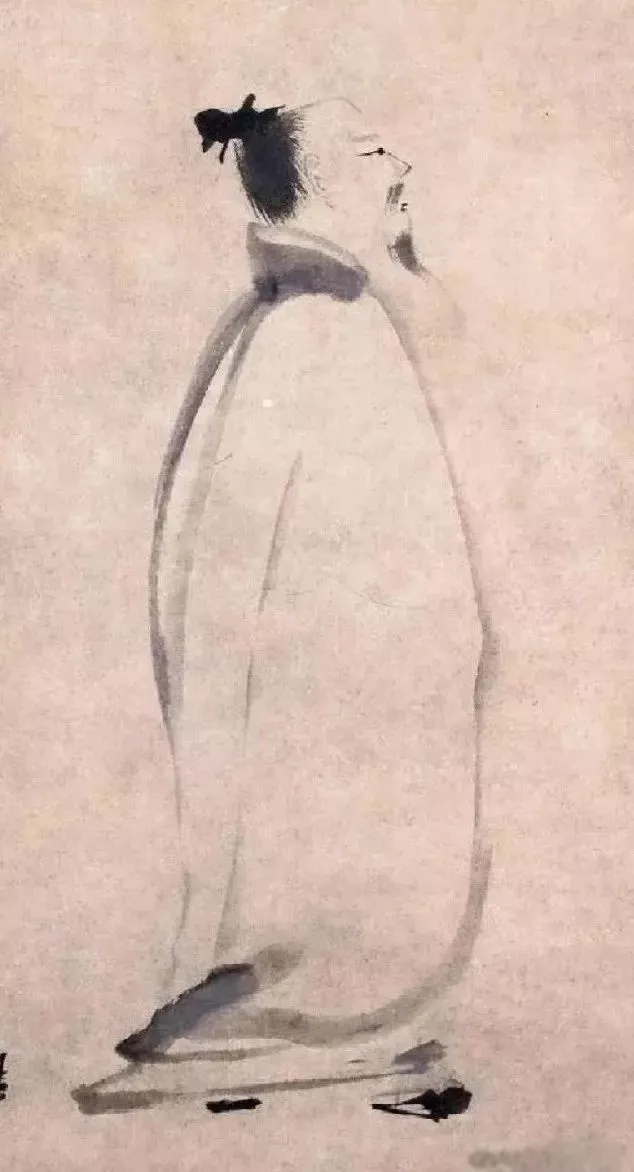

▲南宋·梁楷《太白行吟图》。图源:网络

李白在世时,就结交了同时代的伟大诗人。他与贺知章在酒楼买醉,贺知章称其为谪仙人;他与后来的诗圣杜甫相遇,一同游玩,杜甫从此不是梦李白,就是怀李白;他对老友孟浩然无限敬爱,大声高呼“吾爱孟夫子,风流天下闻”……

除此之外,还有一类友人是李白极为重视的,即与他“结神仙交”的朋友,也就是一起求仙学道的同志。

李白的少年时代是在蜀地度过的。据他在《上安州裴长史书》回忆,他5岁能背诵干支纪年,10岁读诸子百家,枕头边时常摆着经史典籍,从此开始诗文的创作。他曾与一个叫东严子的逸士隐居于岷山之南,过着朴素的山野生活,在山间养了上千只禽鸟,一呼唤它们过来,就在手心上放一把米喂食。

在四川期间,李白开始与僧、道接触。

有一次,他在戴天山上的大明寺读书,缘溪而行,穿林进山,去拜访此中的一位道士朋友,可道士行踪飘忽不定。一路上,李白只见鹿出没,不闻钟声响,等到了道观,才知道朋友已经出门,无人知道其去处,只剩下李白一人倚着松树惆怅。

李白写成《访戴天山道士不遇》,记录隐逸生活中的访友记,如清人吴大受所说,诗中“无一字说道士,无一句说不遇,却句句是不遇,句句是访道士不遇”,堪称此诗妙处:

犬吠水声中,桃花带露浓。

树深时见鹿,溪午不闻钟。

野竹分青霭,飞泉挂碧峰。

无人知所去,愁倚两三松。

当然,李白不是每次都扑空,他曾去拜访峨眉山的著名琴师、蜀地僧人濬,欣赏那如同万壑松声般的琴曲,心情好像流水淌过一样畅快,写了这首五律《听蜀僧濬弹琴》:

蜀僧抱绿绮,西下峨眉峰。

为我一挥手,如听万壑松。

客心洗流水,馀响入霜钟。

不觉碧山暮,秋云暗几重。

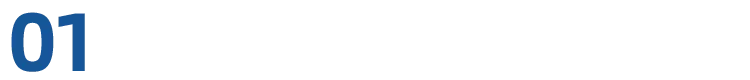

▲隋·展子虔《游春图卷》。图源:网络

开元十三年(725),25岁的李白“仗剑去国,辞亲远游”,告别在蜀地的青涩生活,奔赴豪放不羁的人生,开启一段段“存交重义”的交友经历。

当时,和他一同出蜀的还有一个叫吴指南的同乡好友,二人游至楚地,吴指南不幸病逝于洞庭湖。李白身穿丧服,伏尸大哭,哭得撕心裂肺,好像失去了骨肉兄弟,连路人都感同身受,他又在猛兽的虎视眈眈下守着友人的尸体,不退一步,后来实在没有办法,暂时将尸身埋在了湖边。

多年以后,李白再游洞庭,想到好友遗体尚在此地,还未妥善下葬,便怀着对友人的尊重,进行“剔骨葬”。这是一种二次葬的仪式,即将死者的遗骨挖出,以刀刳洗,恭谨地包裹后,再正式下葬。之后,李白背上故人的尸骨,星夜赶路,借了笔钱,将好友安葬于武昌城东。

出蜀后,李白的人生被分割为两部分。一方面,他追求仕途,多次投赠干谒,另一方面,他又信奉道家,热衷求仙访道。

他的仕宦经历可以说乏善可陈,在求仙问道时却遇到了不少志同道合的至交。直到晚年,仕进之路已然受阻,他仍得到道士盖寰为其造的“真箓”,算是取得了学道生涯的“正式学位”,了却一桩心事。

盛唐时,道教的上清派备受推崇,在上层人士中颇具影响力,李白与该教派有着深厚的缘分。

出蜀后,行至江陵,上清派的高道司马承祯和年轻的李白相识,结为忘年交,称李白为他的“仙宗十友”之一,并给予他极高的评价:“仙风道骨,可与神游八极之表。”为此,李白写下《大鹏遇希有鸟赋》,以大鹏自况。

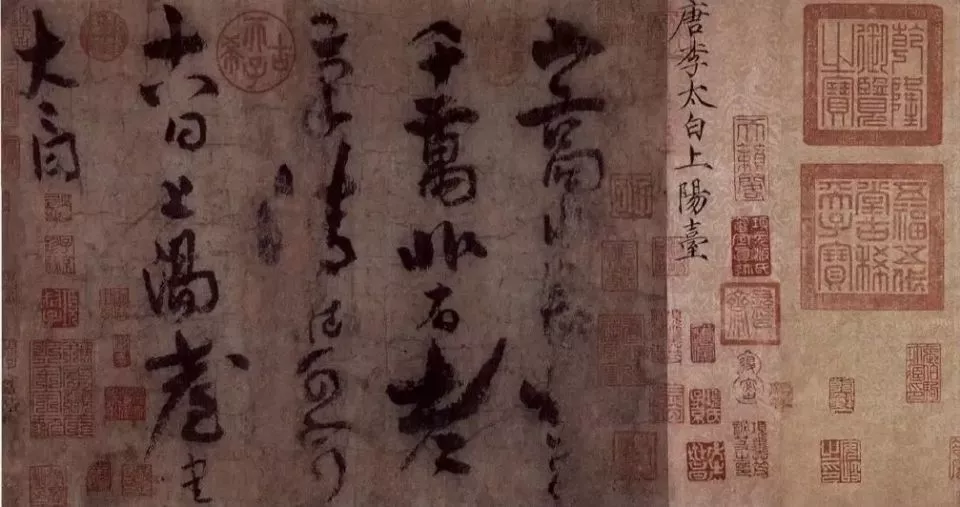

多年后,李白到王屋山寻访司马承祯,得知老道士已经仙逝,李白看着故人留下的亲笔山水画,有感而发,手书《上阳台帖》:“山高水长,物象千万,非有老笔,清壮何穷。十八日,上阳台书,太白。”这是李白唯一传世的书法真迹,既描绘司马承祯画作的飘逸气势,也表达对司马承祯的仰慕之情,同时,从中可窥见李白的仙人之姿。

▲唐·李白《上阳台帖》。图源:网络

上清派的另一名高道胡紫阳及其弟子元丹丘,也是李白一生中重要的道友。

开元年间,李白在道士元丹丘的引荐下,和好友元演来到随州,拜访胡紫阳。李白在《忆旧游寄谯郡元参军》中回忆了青年时期与好友访道的这次聚会,诗中的“黄金白璧买歌笑,一醉累月轻王侯”二句,也是李白裘马轻狂的真实写照。

当时,李白和元演从仙城山出发,一路泛舟骑马,到随州见到胡紫阳时,才知汉东太守也来相迎。李白在诗里写道:“紫阳之真人,邀我吹玉笙。餐霞楼上动仙乐,嘈然宛似鸾凤鸣。袖长管催欲轻举,汉东太守醉起舞。手持锦袍覆我身,我醉横眠枕其股。当筵意气凌九霄,星离雨散不终朝,分飞楚关山水遥。”

一行人在餐霞楼上置酒高会,道士和诗人伴奏,玉笙、竹笛似鸾凤鸣,酒过三巡,汉东太守乘着酒醉翩翩起舞。李白美美地沉入醉梦中,等他醒来,才知道自己身上披着太守的锦袍,头枕着太守的大腿,只可惜天下没有不散的筵席,一觉醒来,曲终人散。

胡紫阳声名远播,门人甚众,他的弟子元丹丘与李白更是情同手足。

李白和杜甫的关系已经算是情义深重,可杜甫给李白写了那么多首诗,李白回信不到5首,而李白给元丹丘写的诗文有近20篇,如《元丹丘歌》《题元丹丘山居》《颍阳别元丹丘之淮阳》《题嵩山逸人元丹丘山居》等,这在整部《李太白全集》中堪称独一无二的存在。

根据李白的诗,元丹丘和李白的交游至少有三十载,算起来,应该少年时就已在蜀中相识,二人“故交深情,出处无间”。李白在《元丹丘歌》中,将这位道士朋友描写成一个身骑飞龙、上天下海的活神仙,其中有几分美好祝愿,也有几分对老朋友的戏谑:

元丹丘,爱神仙,朝饮颍川之清流,

暮还嵩岑之紫烟,三十六峰长周旋。

长周旋,蹑星虹,身骑飞龙耳生风,

横河跨海与天通,我知尔游心无穷。

后来,元丹丘在嵩山修道,想起李白这个古灵精怪的老友,于是写了封信,邀请李白来嵩山一起学道。此时,李白大约31岁。在嵩山,李白跟着元丹丘一起炼丹、采药、修行,度过了一段洒脱自如的时光,他本来还想去拜访嵩山知名的女炼丹师焦炼师,但寻访不得,只能写诗相赠,临风遥寄。

元丹丘之所以青史留名,不仅是靠他与李白的深厚友情,更因为那首千古传诵的诗篇——《将进酒》:

君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。天生我材必有用,千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。与君歌一曲,请君为我倾耳听。钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。主人何为言少钱,径须沽取对君酌。五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。

旧说多以为《将进酒》写于天宝年间,李白被唐玄宗赐金放还、离开长安之后。但今人经过考证,认为这个酒局是李白和元丹丘隐居嵩山时开的,约作于开元二十四年(736)前后。

李白在《酬岑勋见寻就元丹丘对酒相待,以诗见招》交代了李、岑、元三人相聚的背景。当时,出身名门的隐士岑勋(岑夫子),从东南寄书而来,不辞千里之遥,与李白、元丹丘相约畅饮,三人志趣相投,相会后不醉不休。酒席之间,李白酒兴越发高涨,高声劝酒:“岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。”他的诗情也愈来愈狂,于是有了“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁”的豪言壮语。

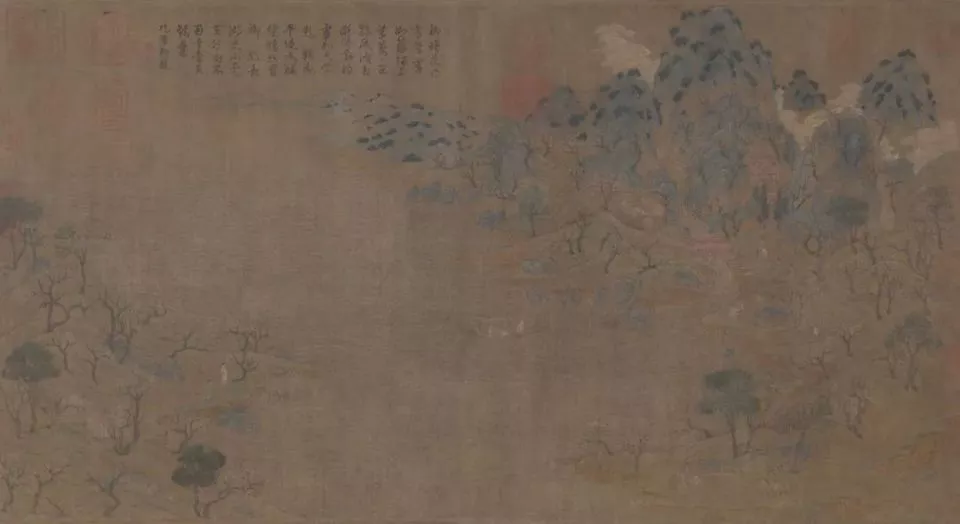

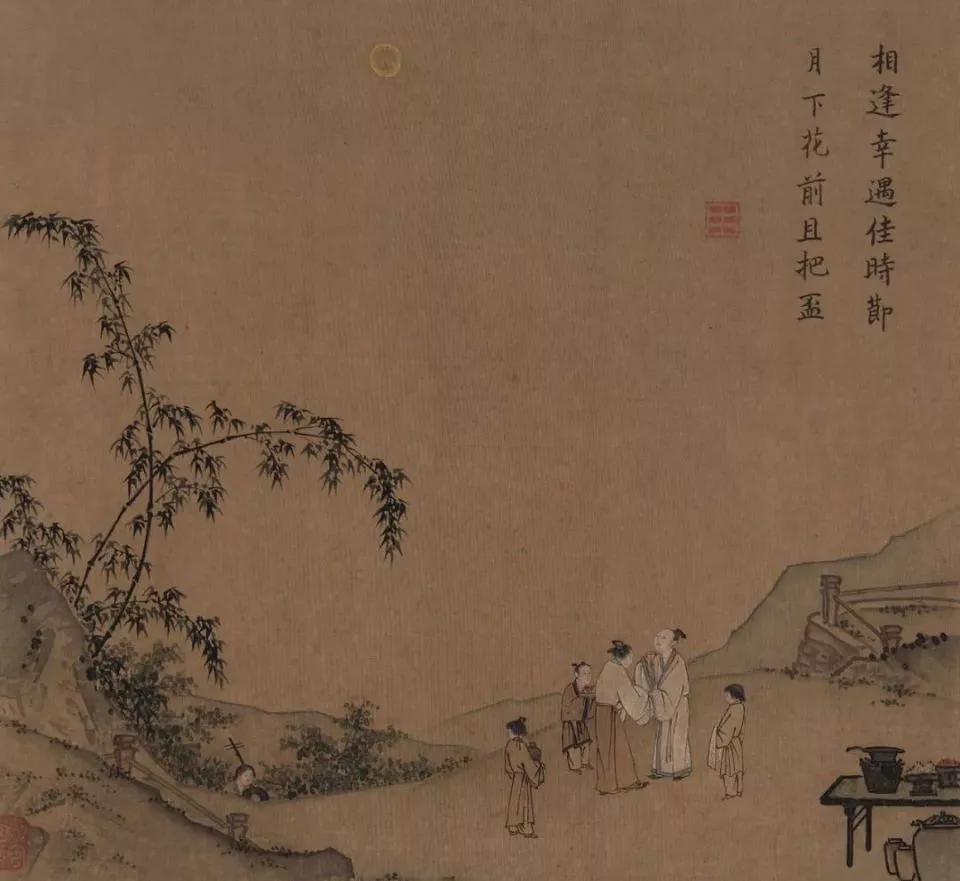

▲南宋·马远《月下把杯图》。图源:网络

虽然一直追求修道成仙,但李白始终放不下当官的执念。他怀着“天生我材必有用”的自信,在与道友的交游中不忘上进,甚至可以说,与道友的结缘给了他一次改变命运的机会。

元丹丘不是一个身份简单的道士,他在长安有人脉,按照魏颢《李翰林集序》的说法,元丹丘的显达离不开玉真公主的扶持。玉真公主,又号“持盈法师”,是唐玄宗李隆基的亲妹妹,出家为道多年,她从元丹丘那儿听说李白的才气,又将李白引荐到了京城。此外,李白的另一个道士朋友吴筠,以及官居高位的“老酒友”贺知章,也向唐玄宗推荐过李白。

天宝二年(743),在一群好友的帮助下,43岁的李白终于当上了翰林院待诏,也就是专门给皇帝吟诗作赋的文化工作者。李白的朋友圈中,有一部分友人就来自他短暂的官场生活。

倭国(今日本)的阿倍仲麻吕,是随遣唐使入唐的留学生,在中国改了个汉名叫晁衡。

当时,唐朝科举有专门为外国学生准备的宾贡科,外国留学生登科及第被称作“宾贡进士”。晁衡在唐朝苦学多年,参加科举考试,获得做官资格,历仕玄宗、肃宗、代宗三代皇帝,政治生涯长达几十年,仕途可比李白顺多了。

李白和储光羲、王维、赵晔、包佶等士人,都被晁衡过人的才学和豪爽的性格吸引,与他结为至交好友,多次互赠诗文。

晁衡曾将自己的一件日本布裘赠给李白,李白在诗里就写道“身着日本裘,昂藏出风尘”,特别强调这身衣服是晁衡送的。直到离开长安后,李白还与晁衡保持着千里神交,时刻掌握着好友的近况。

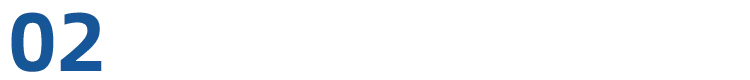

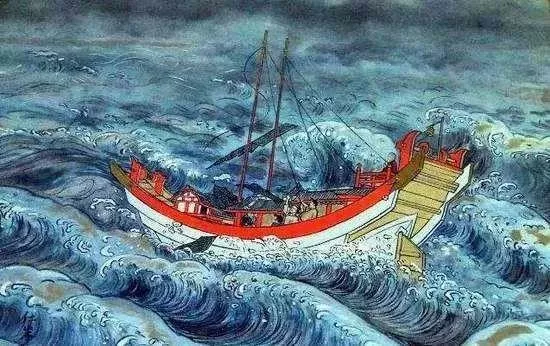

▲此画描绘日本遣唐使横渡东海的艰险。图源:网络

天宝十二载(753),晁衡入唐已经过了37个年头,年近花甲,他想家了,在唐玄宗的默许下,晁衡将以护送使身份随最近一次遣唐使团起程回国。然而,天有不测风云,航行过程中,晁衡乘坐的船在波涛汹涌的大海中遇上风暴,不幸触礁,一时音讯全无。

当遣唐使船遭遇海难的消息传回大唐时,晁衡已遇难溺亡的传言闹得满城风雨。造谣一张嘴,辟谣跑断腿,晁衡的好友李白就听信了谣言,为之心痛不已,写了一首《哭晁卿衡》:

日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶。

明月不归沉碧海,白云愁色满苍梧。

李白悼念晁衡,除了悲伤,或许还有遗憾,他连晁衡的“最后一面”都没见着。在晁衡出海之前,长安的友人们为他准备了盛大的送别仪式,王维、包佶、赵骅等文臣都以诗送行。包佶、赵骅是晁衡的同事,与他一起在秘书省堡作。秘书省避理国家藏书,相当于国家图书馆,晁衡是这个部门的领导。只有李白早已下岗,离开京城,未能前来相送。

幸运的是,晁衡保住了性命,他的船迷失方向后,一路漂泊到了安南(今越南)。随着遣唐使船倾覆,晁衡没能如愿回家乡过退休生活,后来辗转回到大唐,继续用他在唐朝所学的知识为朝廷服务,直至72岁时病逝于长安。

李白入朝的处境,像进入了一座围城:在野时,总想着干一番事业,“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”;在朝时,却总有抨击权贵、同情民众的心理。

传统观点认为,李白被迫离开长安,是因为他桀骜不驯,作诗讽刺杨贵妃、敢叫高力士脱靴,得罪了当朝权贵,惹唐玄宗不满,才被赶出翰林院。事实上,李白的诗表明,他早已看透朝中的腐败。他的《古风(其二十四)》,辛辣地揭露小人得势的现实,“中贵多黄金,连云开甲宅。路逢斗鸡者,冠盖何辉赫”。他的《战城南》,批判天宝年间的穷兵黩武,“万里长征战,三军尽衰老”,“士卒涂草莽,将军空尔为”。

因此,李白回归隐逸,是必然的命运,他不适合那个昏暗的朝堂,他更应该和民间的小人物站在一起,其乐融融,举杯放歌。

▲明·仇英《耕织图册》。图源:网络

李白酷爱饮酒,他曾为一名善于酿酒的老师傅纪叟写了《哭宣城善酿纪叟》,饱含真挚动人的感情:

纪叟黄泉里,还应酿老春。

夜台无李白,沽酒与何人?

李白说,老纪啊,你生前能为我酿出老春名酒,如今到黄泉之下,你若是重操旧业,酿了好酒,又要卖给谁呢?

有一次,李白外出寄宿于五松山一位姓荀的农家老妇家中,受到主人的热情款待,也在这个偏僻的山村里切身感受到农民的艰辛。他在《宿五松山下荀媪家》里写:

我宿五松下,寂寥无所欢。

田家秋作苦,邻女夜舂寒。

跪进雕胡饭,月光明素盘。

令人惭漂母,三谢不能餐。

大唐农村的百姓面对繁重的赋税,只能不停地工作,白天挥洒汗水收割,晚上冒着寒凉舂米。当主人家诚恳地端出一盘菰米饭招待李白时,诗人都感觉受之有愧。

回到民间的李白,多次遇到好心人的善待,比较有名的一次,便是他和汪伦的萍水相逢。

汪伦居于泾县(今属安徽)桃花潭畔,其身份充满争议,一说他当过歙县的县令,一说他是当地富户,还有一说是本地村民。

汪伦久仰李白大名,他给李白写了封信,邀请诗人来桃花潭参观,并声称此地有十里桃花、万家酒店。李白平生最爱的就是旅游打卡和痛饮美酒,一听说有这么一个神奇的地方,自然欣然前往。可李白到当地一看,哪里有什么5A级景区和高端度假酒店,就一水潭子。

汪伦总算见到了跋山涉水赶来的偶像,这才告诉他真相,这里有个姓万的人开了家酒店,叫“十里桃花”。

李白虽然被汪伦给骗了,但汪伦尽心尽力为他接风洗尘,还是让他大为感动。临别之际,汪伦来到岸边,边走边唱,踏歌送行,李白难忘这段情谊,写诗赠给这个狂热粉丝:

李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。

桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情!

汪伦真的赚到了,用一个谎言,骗李白来景区打卡吃饭,还凭着这首诗跟偶像同框千年,每个背过诗的小朋友都听过他的名字。

李白一生云游四方,活得如神仙潇洒,又坎坷多舛,一辈子壮志难酬。他结识过人中龙凤,也爱跟平民百姓打交道,最后,他以浪漫的方式走到生命的尽头。

李白晚年到当涂投奔族叔李阳冰。在历史传说中,宝应元年(762),62岁的李白泛舟采石矶,看到江面上月色皎洁,伸手去捕捉月影,不慎跌入江中,离开了人世。

▲明·谢时臣《谪仙玩月图》。图源:网络

李白去世四五十年后,有个叫范传正的官员,照着地图找到当涂的李白墓。他下令不许当地人对墓地进行樵采,并细心地为李白墓祭扫。

此时,一个念头闪过脑海。范传正希望找到李白的后人,看看他们过得怎么样。

经过三年的苦心寻找,范传正见到了李白的两个孙女,她们都已成婚,嫁给了本地的农民,过着简朴的生活,早已与文人墨客的生活脱节。可当范传正劝说她们改嫁士人时,她们严肃地表示拒绝,说:“夫妻之道,命也,亦分也,在孤穷,既失身于下俚,仗威力,乃求援于他门,生纵偷安,死何面目见大父于地下,欲败其类,所不忍闻。”

范传正听罢,不再强行做媒,只是免除了她们家的赋税和徭役。

李白的孙女们显然学到了祖父待人的真诚。李白的文思有如天马行空,性格逍遥似神仙,却对情至真,所以,他的朋友也以真心待他,与他携手同行——他们的情谊,随着诗仙的提笔吟咏流传千载,至今熠熠生辉。