晚清重臣曾国藩 书法扎根传统帖学不逾矩

2025-05-03 19:26:59 · chineseheadlinenews.com · 来源: 看中国

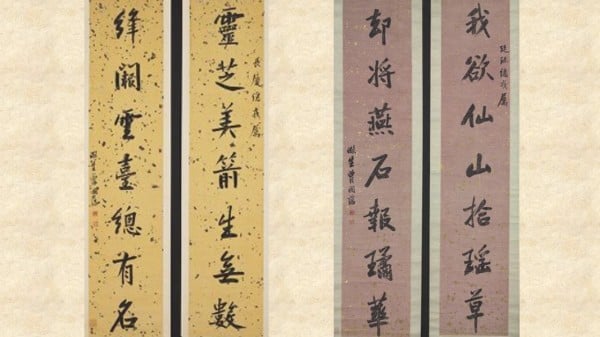

曾国藩的书法扎根于传统的帖学基础,讲究笔笔有法。图为曾国藩行书七言联。(图片来源:国立故宫博物院/看中国合成)

曾国藩(1811~1872年),原名子城,字伯涵,号涤生,湖南湘乡人。“宗圣”曾子七十世孙,晚清“中兴四大名臣”之一,对中国历史影响极大。是晚清政治家、战略家、文学家、理学家、外交家,也是一位书法家。

晚清重臣 组办湘军打败太平天国

曾国藩出生于偏僻小山村的耕读家庭,5岁启蒙,6岁入家塾读书。父亲是塾师,年近50才中秀才,一心栽培长子曾国藩科考。曾国藩家境不好,天资也不聪颖,但自幼极为勤奋好学,考了三次,才于道光十八年(1838年)中进士。曾任四川乡试正考官、翰林院侍讲学士、内阁学士,擢礼部右侍郎、历署兵、吏部侍郎等。他胸怀救国大志,自己改名为“国藩”。

咸丰帝继位之初,下令广开言路,鼓励直言进谏。道光三十年(1850年)四月,曾国藩上〈敬陈圣德三端预防流弊疏〉,直言咸丰帝三项缺失,惹怒咸丰帝。幸赖军机大臣祁隽藻及时解围才幸免于难。耿直不阿的曾国藩又连上多道奏疏,精辟剖析清朝面临的种种危机,建议咸丰帝大刀阔斧改革。同年,太平天国在广西举事。

咸丰二年(1852年),曾国藩奉旨组办湘军对付太平天国。当时正值清朝盛世转为衰败,内忧外患交迫之际。咸丰十年(1860年)英法联军大举来袭,占领北京,火烧圆明园。曾国藩力挽狂澜,支持恭亲王奕?主持的洋务运动,支持地方兴办实业,并提倡以平等外交的方式对待洋人,成为慈禧太后倚重的肱骨大臣。

曾国藩经多年征战,同治三年(1864年)七月,攻破当时太平天国首都天京(今南京市)后屠城,血流成河。南京父老恨之入骨,称曾国藩和弟弟曾国荃为“曾剃头”、“曾屠户”。另一说是“曾剃头”外号,源于其治军极严,小饼即斩。当时,湘军成为晚清依靠的力量,曾国藩地位跃升清臣之首,势力遍及官场。

同治九年(1870年),天津民众因谣言和迷信与西方人发生误会,矛盾激化后爆发“天津教案”,英、美、法等七国军舰集结于天津、烟台附近,冲突一触即发。慈禧太后派时任直隶总督的曾国藩查办,因对洋人妥协引发民怨,全国舆论大哗,遭天下唾骂,甚至被讽“曾国贼”,“京师湖南同乡尤引为乡人之大耻”,曾国藩忧愤成疾,翌年3月病逝于南京。

书法扎根于传统帖学 笔笔有法不逾矩

曾国藩的书法扎根于传统的帖学基础,讲究笔笔有法,不逾矩,但较缺乏个性。他秉持一贯勤学的态度习字,不论是在外驰骋沙场,或太平时期赋闲在家,都极其勤奋。他临帖以收敛自己浮躁之气,锻练忍耐的工夫。同时严格要求子女临习碑帖,每每于家书中可见此类记载。

曾国藩的书法端正沉郁,骨力内蕴而遒媚,富有美感,于庙堂气中呈现多样化的风格。行书遒俊华美;楷书劲健、刚柔相济;小楷和小行书堪称清代典范。留下将近130万字的《日记》,是中国罕见的一部巨型书法作品。

对于书法理论的阐述,在曾国藩《日记》、《家书》和一些文章中都可见到。他认为书法是“成教化,助人伦”的实用工具,在文艺思想上则取儒家“致中和”、“致中庸”的审美标准。对书法的本源,提出“乾坤大源”的理论。用笔方面强调“干道”,就是阳刚之气;结字上注重“坤道”,亦即阴柔之美。对阮元“南北书派论”见解独到,主张南北兼而有之。

历史地位争议极大 功过难以定论?

曾国藩一生勤俭谦敬、严以律己。他以汉臣身分受满清重用,亦遭满清所忌,虽身居高位却战战兢兢、如履薄冰。他写过很多教导曾家子弟为人处世的家书,从中可见其一生行为思想、学识和道德修养,获得“道德文章冠冕一代”的美誉,后世也常以其家书教导子女。

他率军打败太平天国后残暴屠城,担“好杀”之名,让即将崩溃的清政权国祚硬是延长了60年之久。清末列强入侵,曾国藩在推行洋务和处理“天津教案”上,夹在“洋化”与“媚外”中,历史地位非常复杂,争议极大,功过难以定论。