生不逢时的TBD鱼雷机,中途岛海战被团灭

2025-08-16 22:25:17 · chineseheadlinenews.com · 来源: 战史堂

1942年6月4号早上,中途岛海战开打。在当时的海军战术构想里,鱼雷是攻击敌军舰的大杀器,一枚或数枚命中就可以重创甚至击沉中大型军舰。

因此美军在第一时间就把3艘航母上的鱼雷轰炸机都派了出去,分别是VT-8中队、VT-6中队和VT-3中队,共计41架TBD“蹂躏者”。

9点25分,15架VT-8中队的TBD“蹂躏者”率先发现了南云舰队,但他们没有战斗机护航,指挥官约翰·沃尔德伦少校仍然下令开始轰炸。

日军的“零战”蜂拥而来,轮番攻击这些笨拙的TBD鱼雷机。在这近乎自杀式攻击的行动中,VT-8中队全部被击落,30名机组成员中仅一人生还。

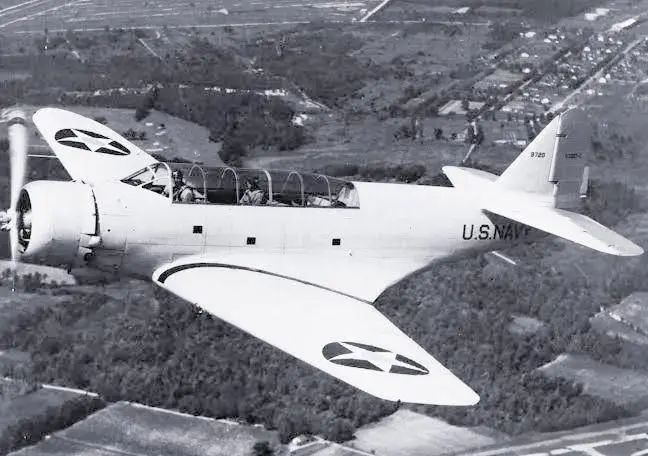

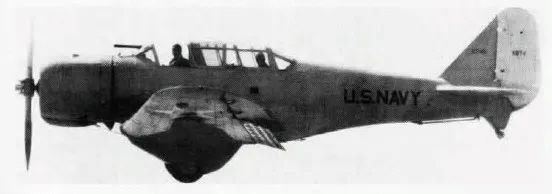

▲“大黄蜂”号上一架VT-8中队的TBD鱼雷机准备起飞,不幸的是机组成员在随后的战斗中阵亡。

9点30分,VT-6中队的14架TBD“蹂躏者”紧随其后赶到战场,立即对苍龙号和飞龙号展开攻击。

然而他们的命运跟VT-8中队一样,损失了11架飞机,指挥官林赛少校阵亡,在付出巨大代价后,投下的鱼雷竟然无一命中!

10点10分赶到的VT-3中队情况也跟兄弟部队差不多,12架TBD被击落了10架,指挥官兰斯·马西少校阵亡,射向飞龙号的5条鱼雷无一命中!

不过鱼雷机把护航的“零战”吸引到了低空,33架SBD“无畏”轰炸机得以“捡漏”,一举命中3艘日军航母,锁定了中途岛海战的胜局。

虽然TBD的牺牲换来了巨大的战果,但它在战场上的拙劣表现,引起了下至机组成员,上至军方高层的强烈不满,“蹂躏者”一时间被推上了风口浪尖。今天的文章就带大家来回顾一下TBD“蹂躏者”的前世今生。

▲中途岛海战中的VT-6中队的TBD鱼雷机,在随后的战斗中几乎被团灭。

时间倒退回到1934年,当时美军已经有3艘航母,另外还有4艘正在建或计划中。有了新航母就必须得配上新的鱼雷机,于是美国海军航空部下发了招标书。

招标书要求新飞机配备一台800马力的普惠XR-1830-60星型发动机,可以挂载一枚MK13鱼雷或者3枚227公斤炸弹。

参与招标的有道格拉斯、布鲁斯特、沃特、诺斯罗普、格鲁曼、霍尔、大湖等飞机厂商,在经过一番角逐后,前4家的作品获得了原型机合同,它们分别是XTBD-1、XSBA、XSB2U、XBT-1。

这里顺便提一嘴,有意思的是XBT-1,它并不是一架成功的鱼雷机,但是诺斯罗普将其大改为俯冲轰炸机,也就是后来的SBD“无畏”。

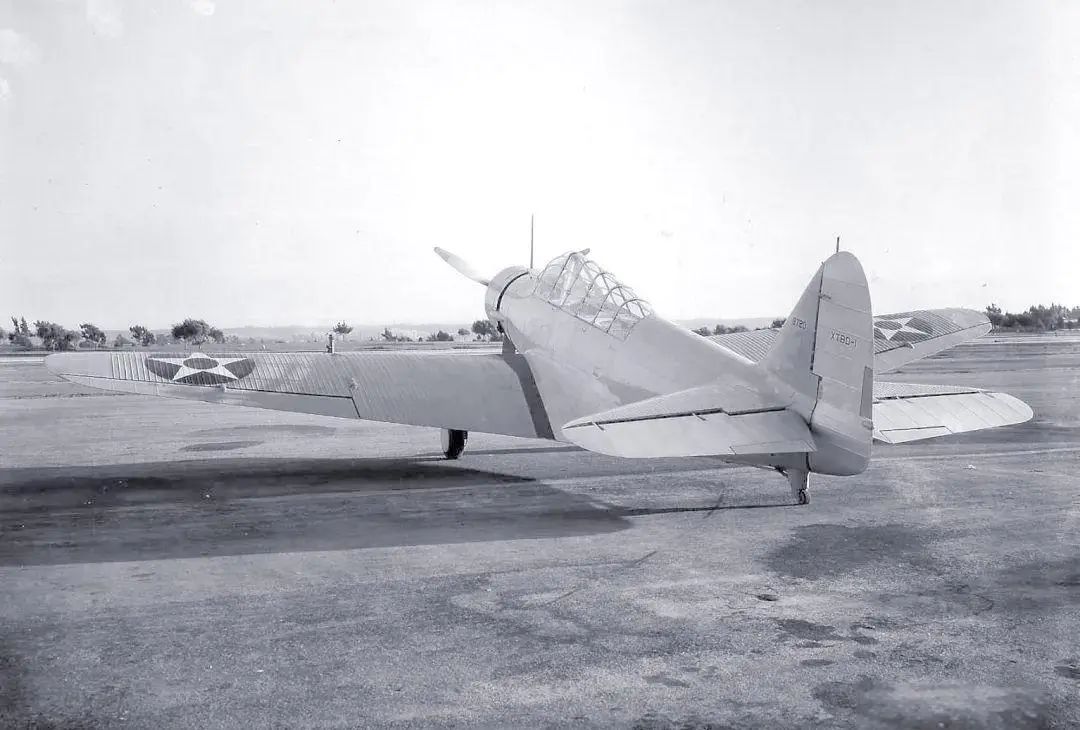

▲道格拉斯公司下一代鱼雷机——XTBD-1。

▲诺斯罗普的XBT-1,虽然没被选上,但经过大改变成了SBD“无畏”。

道格拉斯公司的XTBD-1采用了全金属下单翼布局,宽大的机翼采用波纹蒙皮,可以提供足够的升力,因此在低速时操纵性不错,着陆速度仅100km/h左右,此外它4米的机翼外段可以折叠,这些对航母作战来说意义重大。

XTBD-1的机身下可以挂载一枚MK13鱼雷,也可以在机身或机翼下设置炸弹挂架,可挂载45至227公斤不等的炸弹。

道格拉斯公司用了11个月完成了原型机的制造,并于1935年4月15号首飞,很快就被转移到了安娜寇斯提亚海军航空站,接受海军为期8个月的试飞。后来它还登上了“列克星敦”号航母,进行了13次航母起降试验。

根据试飞结果,海军要求道格拉斯公司做一些小修改,包括加装飞机翻覆保护架,滑油散热器挪到右侧机翼,拆除引擎左侧的汽化器进气口,等等。

▲1936年地面上的XTBD-1。

军方还要求加高座舱以改善飞行员视野,因此形成了前半截高高突起而后急剧收缩的玻璃座舱罩,这是它外形上最大的特征,可以一眼识别出来。

1936年2月3号,美国海军正式赋予了TBD-1“蹂躏者”的称号,并跟道格拉斯公司签署了114架的合同。它的基本参数如下:

机长10.67米,翼展15.24米,机高4.60米,翼面积39.2平方米,空重2804公斤,最大起飞重量4624公斤。

装备一台900马力的普惠R-1830-64双黄蜂星型气冷发动机,搭配一副3叶可变距螺旋桨,在2400米的最大速度达332km/h,巡航速度206km/h。

在携带一枚MK13鱼雷时,最大航程为700公里,在携带454公斤炸弹时,最大航程为1152公里,实用升限为5900米。

▲第一架生产型的TBD“蹂躏者”,可以看到座舱罩明显比原型机高。

此外飞机还装备了一挺前射的7.62mm或12.7mm机枪,后座有一挺7.62mm机枪用于自卫。

TBD-1的乘员为3人,分别是飞行员、投弹手和无线电员兼后座自卫机枪手。当进行炸弹轰炸时,投弹手就要爬到飞行员的正下方的舱段,俯卧在机腹操作轰炸瞄准具。

当进行鱼雷攻击时,飞行员必须目测目标大小、速度和距离,然后在鱼雷投放控制器输入数据,再将目标套入MK.IV望远镜式瞄准具。

期间保持30米的高度和190km/h的速度,直到飞到鱼雷投放控制器通过反馈数据所给定的投放点投下鱼雷为止。

▲1941年10月正在进行投掷鱼雷练习的VT-6中队。

▲TBD的座舱模型,可以比较直观地看到设备布置。

在1936年,刚刚诞生的TBD-1 “蹂躏者”无疑是先进的,它创造了美国海军的数个第一:第一种具有完全封闭驾驶舱的飞机、第一种单翼全金属舰载机、第一种液压折叠机翼的飞机等

这里可以提一下液压折叠机翼,飞行员在座舱内就可以控制机翼折叠,大大减轻了地勤大爷工作量。据说第一架TBD降落航母后,边滑行边折叠机翼,吓得地勤大爷按下了坠机警报。

飞行员们对TBD“蹂躏者”也是赞不绝口,威廉·埃斯德斯回忆道:“1938年我前往‘萨拉托加’号航母报到时,看到几架漂亮的单翼机降落,那是我见过的最漂亮的飞机,真希望有一天可以驾驶它。”

“后来我得知这些名叫TBD的鱼雷机正好是给我们VT-3中队装备的时候,我激动得差点哭出来。”

▲TBD的折叠机翼设备在当时无疑是先进的。

▲1940 年 6 月,VT-5中队的TBD在“约克城”号加班上。

▲战前美国海军的经典涂装,在飞惯了双翼机的飞行员看来,TBD的确很好看,颜值即战斗力。

其实这很好理解,当时美国盛行孤立主义因而“军备废弛”,虽然工业实力和科技实力雄厚,但是落实到军事上的并不多。

30年代的美国海军很多飞行员都还在飞双翼机,看到TBD这种全金属单翼机当然两眼放光了。

然而二战的爆发催使航空技术飞速发展,日本的九七舰攻的航程更大,速度更快,性能超过了TBD“蹂躏者”。

战前美国TBD飞行员训练也不足,鱼雷实弹投掷演习经常由于军费欠缺而取消,轰炸训练更是在摸鱼。

▲1942 年 2 月 1 日,一架“企业”号上的TBD攻击威克岛。

VT-2中队的飞行员托马斯·奇克回忆道:“1939年我们没有进行任何实弹投掷,1940年我们对着靶船进行了两次实弹投掷。”

此外坑爹的MK13鱼雷也不得不拎出来吐槽一下,该鱼雷着实不靠谱,打中目标不爆炸,活脱脱的大铁棍,战场气氛组,属实坑了包括TBD在内的众多队友。

综合以上种种原因,TBD“蹂躏者”在太平洋战争初期就已经落后。在中途岛战役中,3个TBD中队几乎被团灭,此后美国海军很快将“蹂躏者”退居二线,用于训练任务,最后一架于1944年退役。